आर्यखण्ड

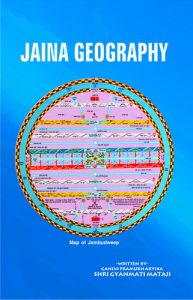

मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। उन सब के मध्य सर्वप्रथम द्वीप का नाम जंबूद्वीप है। यह एक लाख योजन (४० करोड़ मील) विस्तार वाला, थाली के समान गोल है। इस द्वीप के बीचों-बीच एक लाख योजन ऊँचा सुमेरु पर्वत है जिसका भूमि पर विस्तार दस हजार योजन है।

इस जंबूद्वीप में पूर्व-पश्चिम लम्बे, दक्षिण दिशा से लेकर हिमवान, महाहिमवान, निषध, नील, रुक्मी और शिखरी ऐसे छह कुलपर्वत हैं। इनसे विभाजित भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत ये सात क्षेत्र हैं।

भरतक्षेत्र का विस्तार जंबूद्वीप के १९०वाँ भाग अर्थात् (१०००००´१९०·५२६, ६/१९) पाँच सौ छब्बीस सही छह बटे उन्नीस योजन प्रमाण है। इससे आगे हिमवान पर्वत का विस्तार भरत क्षेत्र से दूना है। आगे-आगे के क्षेत्र और पर्वत विदेह क्षेत्र तक दूने-दूने होते हुए पुन: आगे आधे-आधे होते गये हैं। अंतिम ऐरावत क्षेत्र, भरत क्षेत्र के समान प्रमाण वाला है।

भरतक्षेत्र के मध्य में विजयार्ध पर्वत है। यह ५० योजन (२००००० मील) चौड़ा और २५ योजन (१००००० मील) ऊँचा है। यह दोनों कोणों से लवण समुद्र को स्पर्श कर रहा है, रजतमयी है, इसमें तीन कटनी हैं, अंतिम कटनी पर कूट और जिनमंदिर हैं।

हिमवान आदि छहों पर्वतों पर क्रम से पद्म, महापद्म, तिगिञ्छ, केसरी, महापुण्डरीक और पुण्डरीक ये छह सरोवर हैं। इन सरोवरों से गंगा-सिंधु, रोहित-रोहितास्या, हरित-हरिकान्ता, सीता-सीतोदा, नारी-नरकान्ता, सुवर्णकूला-रूप्यकूला और रक्ता-रक्तोदा ये चौदह नदियाँ निकलती हैं। प्रथम और अंतिम सरोवर से तीन-तीन एवं अन्य सरोवरों से दो-दो नदियाँ निकलती हैं। प्रत्येक क्षेत्र में दो-दो नदियाँ बहती हैं।

प्रत्येक सरोवर में एक-एक पृथ्वीकायिक कमल हैं। जिन पर क्रम से श्री, ह्री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी देवियाँ निवास करती हैं। इनमें देवियों के परिवार कमल भी हैं जो कि मुख्य कमल से आधे प्रमाण वाले हैं।

भरत क्षेत्र में गंगा-सिंधु नदी और विजयार्ध पर्वत के निमित्त से छह खण्ड हो जाते हैं। ऐसे ही ऐरावत क्षेत्र में विजयार्ध पर्वत तथा रक्ता-रक्तोदा नदियों के निमित्त से छह खण्ड हो जाते हैं।

इस जंबूद्वीप में भरत और ऐरावत क्षेत्र में षट्काल परिवर्तन होता रहता है। हैमवत, हरि, विदेह के अंतर्गत देवकुरु, उत्तरकुरु, रम्यक और हैरण्यवत इन छह स्थानों पर भोगभूमि की व्यवस्था है जो कि सदाकाल एक सदृश होने से शाश्वत हैं। विदेह क्षेत्र में पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह ऐसे दो भेद हो गये हैं। उनमें भी वक्षार पर्वत तथा विभंगा नदियों के निमित्त से बत्तीस विदेह हो गये हैं।

इन सभी में विजयार्ध पर्वत हैं तथा गंगा-सिंधु और रक्ता-रक्तोदा नदियाँ बहती हैं। इस कारण प्रत्येक विदेह में भी छह-छह खण्ड हो जाते हैं। सभी में मध्य का एक आर्यखण्ड है, शेष पाँच म्लेच्छ खंड हैं। सभी विदेह क्षेत्र में चतुर्थ काल के प्रारंभ के समान कर्मभूमि की व्यवस्था सदाकाल रहती है अत: इन विदेहों में शाश्वत कर्मभूमि की रचना है। मात्र भरत, ऐरावत क्षेत्र में ही वृद्धि ह्रास होता है। जैसा कि श्री उमास्वामी आचार्य ने तत्त्वार्थसूत्र महाशास्त्र में कहा है-

‘‘भरतैरावतयोर्वृद्धि-ह्रासौ षट्समयाभ्यामुत्सर्पिणीभ्याम्’’१

भरत और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के छह काल परिवर्तन में वृद्धि-ह्रास होता रहता है। इस सूत्र के भाष्य में भी श्री विद्यानंद आचार्य कहते हैं कि-

‘‘तात्स्थ्यात्ताच्छब्द्यसिद्धेर्भरतैरावतयोर्वृद्धिह्रासयोग: अधिकरणनिर्देशो वा, तत्रस्थानां हि मनुष्यादीना-मनुभवायु:प्रमाणादिकृतौ वृद्धिह्रासौ षट्कालाभ्या-मुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम्२।’’

उसमें स्थित हो जाने के कारण उसके वाचक शब्द द्वारा कहे जाने की सिद्धि है, इस कारण भरत और ऐरावत क्षेत्रों के वृद्धि और ह्रास का योग बतला दिया है अथवा अधिकरण निर्देश मानकर उनमें स्थित हो रहे मनुष्य, तिर्यंच आदि जीवों के अनुभव, आयु, शरीर की ऊँचाई, बल, सुख आदि का वृद्धि-ह्रास समझना चाहिए।

आगे के सूत्र में स्वयं ही श्री उमास्वामी आचार्य ने कह दिया है-

‘‘ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिता:’’३।।२९।।

इन दोनों क्षेत्रों से अतिरिक्त जो भूमियाँ हैं वे ज्यों की त्यों अवस्थित हैं अर्थात् अन्य हैमवत आदि क्षेत्रों में जो व्यवस्था है सो अनादिनिधन है वहाँ षट्काल परिवर्तन नहीं है।

इस बात को इसी ग्रंथ में चतुर्थ अध्याय के ‘‘मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके? इस सूत्र के भाष्य में श्री विद्यानंद आचार्य ने अपने शब्दों में ही स्पष्ट किया है। जिसकी हिन्दी पं. माणिकचंद जी न्यायाचार्य ने की है। वह इस प्रकार है-

‘‘वह भूमि का नीचा ऊँचापन भरत-ऐरावत क्षेत्रों में कालवश हो रहा देखा जा चुका है। स्वयं पूज्यचरण सूत्रकार का इस प्रकार वचन है कि भरत ऐरावत क्षेत्रों के वृद्धि और ह्रास छह समयावली उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालों करके हो जाते हैं अर्थात् भरत और ऐरावत में आकाश की चौड़ाई न्यारी-न्यारी एक लाख के एक सौ नब्बे वें भाग यानी पाँच सौ छब्बीस सही छह बटे उन्नीस योजन की ही रहती है किन्तु अवगाहन शक्ति के अनुसार इतने ही आकाश में भूमि बहुत घट-बढ़ जाती है। न्यून से न्यून पाँच सौ छब्बीस सही छह बटे उन्नीस योजन भूमि अवश्य रहेगी।

बढ़ने पर इससे कई गुनी अधिक हो सकती है। इसी प्रकार अनेक स्थल कहीं बीसों कोस ऊँचे, नीचे, टेढ़े, तिरछे, कोनियाये हो रहे हो जाते हैं अत: भ्रमण करता हुआ सूर्य जब दोपहर के समय ऊपर आ जाता है, तब सूर्य से सीधी रेखा पर समतल भूमि पर ख्ाड़े हुए मनुष्यों की छाया किंचित् भी इधर-उधर नहीं पड़ेगी। किन्तु नीचे ऊँचे तिरछे प्रदेशों पर खड़े हुए मनुष्यों की छाया इधर-उधर पड़ जायेगी क्योंकि सीधी रेखा का मध्यम ठीक नहीं पड़ा हुआ है। भले ही लकड़ी को टेढ़ी या सीधी खड़ी कर उसकी छाया को देख लो।’’

‘‘तन्मनुष्याणामुत्सेधानुभवायुरादिभिर्वृद्धिह्रासो प्रतिपादितौ न भूमेरपरपुद्गलैरिति न मन्तव्यं, गौण-शब्दाप्रयोगान्मुख्यस्य घटनादन्यथा मुख्यशब्दार्थातिक्रमे प्रयोजनाभावात्।

तेन भरतैरावतयो: क्षेत्रयो-र्वृद्धिह्रासौ मुख्यत: प्रतिपत्तव्यौ, गुणभावतस्तु तत्स्थमनुष्याणामिति तथावचनं सफलतामस्तु ते प्रतीतिश्चानुल्लंघिता स्यात्।’’५

थोड़े आकाश में बड़ी अवगाहना वाली वस्तु के समा जाने में आश्चर्य प्रगट करते हुए कोई विद्वान यों मान बैठे हैं कि भरत, ऐरावत क्षेत्रों की वृद्धि हानि नहीं होती है किन्तु उनमें रहने वाले मनुष्यों के शरीर की उच्चता, अनुभव, आयु, सुख आदि करके वृद्धि और ह्रास हो रहे सूत्रकार द्वारा समझाये गये हैं। अन्य पुद्गलों करके भूमि के वृद्धि और ह्रास सूत्र में नहीं कहे गये हैं। ग्रंथकार कहते हैं कि यह तो नहीं मानना चाहिए क्योंकि गौण हो रहे शब्दों का सूत्रकार ने प्रयोग नहीं किया है अत: मुख्य अर्थ घटित हो जाता है।

इसलिए भरत, ऐरावत शब्द का मुख्य अर्थ पकड़ना चाहिए। तिस कारण भरत और ऐरावत दोनों क्षेत्रों की वृद्धि और हानि हो रही मुख्य रूप से समझ लेनी चाहिए। हाँ, गौणरूप से तो उन दोनों क्षेत्रों में ठहर रहे मनुष्यों के अनुभव आदि करके वृद्धि और ह्रास हो रहे समझ लो, यों तुम्हारे यहाँ सूत्रकार का तिस प्रकार वचन सफलता को प्राप्त हो जावो और क्षेत्र की वृद्धि या हानि मान लेने पर प्रत्यक्ष सिद्ध या अनुमान सिद्ध प्रतीतियों का उल्लंघन नहीं किया जा चुका है।

भावार्थ-समय के अनुसार अन्य क्षेत्रों में नहीं केवल भरत, ऐरावत में ही भूमि ऊँची,नीची, घटती, बढ़ती हो जाती है। तदनुसार दोपहर के समय छाया का घटना, बढ़ना या क्वचित् सूर्य का देर या शीघ्रता से उदय, अस्त होना घटित हो जाता है। तभी तो अगले ‘‘ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिता:’’ इस सूत्र में पड़ा हुआ ‘भूमय:’ शब्द व्यर्थ संभव न होकर ज्ञापन करता है कि भरत, ऐरावत क्षेत्र की भूमियाँ अवस्थित नहीं हैं। ऊँची-नीची घटती-बढ़ती हो जाती हैं।१

इसी ग्रंथ में अन्यत्र लिखा है कि कोई गहरे कुएं में खड़ा है उसे मध्याह्न में दो घंटे ही दिन प्रतीत होगा बाकी समय रात्रि ही दिखेगी।

इन पंक्तियों से यह स्पष्ट है कि आज जो भारत और अमेरिका आदि में दिन, रात का बहुत बड़ा अन्तर दिख रहा है, वह भी इस क्षेत्र की वृद्धि-हानि के कारण ही दिख रहा है तथा जो पृथ्वी को गोल नारंगी के आकार की मानते हैं उनकी बात भी कुछ अंश में घटित की जा सकती है।

श्री यतिवृषभ आचार्य कहते हैं-

छटे काल के अंत में उनंचास दिन शेष रहने पर घोर प्रलय काल प्रवृत्त होता है। उस समय सात दिन तक महागंभीर और भीषण संवर्तक वायु चलती है जो वृक्ष, पर्वत और शिला आदि को चूर्ण कर देती है पुन: तुहिन-बर्फ, अग्नि आदि की वर्षा होती है अर्थात् तुहिनजल, विषजल, धूम, धूलि, वङ्का और महाअग्नि इनकी क्रम से सात-सात दिन तक वर्षा होती है। ‘‘तब भरत क्षेत्र के भीतर आर्यखण्ड में चित्रा पृथ्वी के ऊपर वृद्धिंगत एक योजन की भूमि जल कर नष्ट हो जाती है। वङ्का और महाअग्नि के बल से आर्यखण्ड की बढ़ी हुई भूमि अपने पूर्ववर्ती स्कंध स्वरूप को छोड़कर लोकान्त तक पहुँच जाती है।२’’

यह एक योजन २००० कोश अर्थात् ४००० मील का है। इस आर्यखण्ड की भूमि जब इतनी बढ़ी हुई है तब इस बात से जो पृथ्वी को नारंगी के समान गोल मानते हैं उनकी बात कुछ अंशों में सही मानी जा सकती है। हाँ, यह नारंगी के समान गोल न होकर कहीं-कहीं आधी नारंगी के समान ऊपर में उठी हुई हो सकती है।

षट्काल परिवर्तन

त्रिलोकसार में कहते हैं-

पाँच भरत और पाँच ऐरावत क्षेत्रों में अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी नाम के दो काल वर्तते हैं। अवसर्पिणी काल के सुषमादुषमा, सुषमा, सुषमा-दुःषमा, दु:षमासुषमा, दु:षमा और अतिदु:षमा नाम के छह काल होते हैं। उत्सर्पिणी के इनसे उल्टे अतिदुःषमा, दु:षमा, दु:षमासुषमा, सुषमादु:षमा, सुषमा और सुषमासुषमा नाम से छह काल होते हैं।

उन सुषमासुषमा आदि की स्थिति क्रम से चार कोड़ाकोड़ी सागर, तीन कोड़ाकोड़ी सागर, दो कोड़ाकोड़ी सागर, ४२ हजार वर्ष एक कोड़ाकोड़ी सागर, इक्कीस हजार वर्ष और इक्कीस हजार वर्ष प्रमाण है। उत्सर्पिणी में इससे विपरीत है। इनमें से सुषमादुषमा आदि तीन कालों में उत्तम, मध्यम और जघन्य भोगभूमि की व्यवस्था है।

प्रथम काल की आदि में मनुष्यों की आयु का प्रमाण तीन पल्य है, आगे ह्रास होते-होते अन्त में दो पल्य प्रमाण है। द्वितीय काल के प्रारंभ में दो पल्य और अंत में एक पल्य प्रमाण है। तृतीय काल के प्रारंभ में एक पल्य और अन्त में पूर्वकोटि प्रमाण है। चतुर्थकाल के प्रारंभ में पूर्व कोटि वर्ष अन्त में १२० वर्ष है। पंचम काल की आदि में १२० वर्ष, अंत में २० वर्ष है। छठे काल के प्रारंभ में २० वर्ष, अंत में ५ वर्ष प्रमाण है। उत्सर्पिणी में इससे उल्टा समझना।

प्रथम काल के मनुष्य तीन दिन बाद भोजन करते हैं, द्वितीय काल के दो दिन बाद, तृतीय काल के एक दिन बाद, चतुर्थ काल के दो दिन में एक बार, पंचम काल के बहुत बार और छठे काल के बार- बार भोजन करते हैं।

तीन काल तक के भोगभूमिज मनुष्य दश प्रकार के कल्पवृक्षों से अपना भोजन आदि ग्रहण करते हैं।

वर्तमान अवसर्पिणी की व्यवस्था

इस अवसर्पिणी काल के तृतीय काल में पल्य का आठवाँ भाग अवशिष्ट रहने पर प्रतिश्रुति से लेकर ऋषभदेव पर्यन्त १५ कुलकर हुए हैं।१

तृतीय काल में ही तीन वर्ष साढ़े आठ मास अवशिष्ट रहने पर ऋषभदेव मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। ऐसे ही अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर भी चतुर्थ काल में तीन वर्ष साढ़े आठ मास शेष रहने पर निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में पंचम काल चल रहा है इसके तीन वर्ष साढ़े आठ माह शेष रहने पर अन्तिम वीरांगज मुनि के हाथ से कल्की राजा द्वारा ग्रास को कर रूप में माँगे जाने पर मुनि द्वारा चतुर्विध संघ सहित सल्लेखना ग्रहण कर लेने से धर्म का अन्त, राजा का अन्त और अग्नि का अन्त एक ही दिन में हो जावेगा।

प्रलयकाय

छठे काल के अंत में संवतर्क नाम की वायु पर्वत, वृक्ष और भूमि आदि को चूर्ण कर देती है।तब वहाँ पर स्थित सभी जीव मूर्च्छित हो जाते हैं। विजयार्ध पर्वत,गंगा-सिंधु नदी और क्षुद्र बिल आदि के निकट रहने वाले जीव इनमें स्वयं प्रवेश कर जाते हैं तथा दयावान देव और विद्याधर कुछ मनुष्य आदि युगलों को वहाँ से ले जाते हैंं।२ इस छठे काल के अंत में पवन, अतिशीत पवन, क्षाररस, विष, कठोर अग्नि, धूलि और धुँआ इन सात वस्तुओं की क्रम से सात-सात दिन तक वर्षा होती है अर्थात् ४९ दिनों तक इस अग्नि आदि की वर्षा होती है। उस समय अवशेष रहे मनुष्य भी नष्ट हो जाते हैं, काल के वश से विष और अग्नि से दग्ध हुई पृथ्वी एक योजन नीचे तक चूर-चूर हो जाती है।

इस अवसर्पिणी के बाद उत्सर्पिणी काल आता है। उस समय मेघ क्रम से जल, दूध, घी, अमृत और रस की वर्षा सात-सात दिन तक करते हैं। तब विजयार्ध की गुफा आदि में स्थित जीव पृथ्वी के शीतल हो जाने पर वहाँ से निकल कर पृथ्वी पर पैâल जाते हैं। आगे पुन: अतिदुःषमा के बाद दु:षमा आदि काल वर्तते हैं। इस प्रकार भरत और ऐरावत के आर्य खण्डों में यह षट्काल परिवर्तन होता है, अन्यत्र नहीं है।

अन्यत्र क्या व्यवस्था है?

देवकुरु और उत्तरकुरु में सुषमा-सुषमा काल अर्थात् उत्तम भोगभूमि है। हरिक्षेत्र और रम्यक क्षेत्र में सुषमा काल अर्थात् मध्यम भोगभूमि की व्यवस्था है। हैमवत और हैरण्यवत में सुषमादु:षमा काल अर्थात् जघन्य भोगभूमि की व्यवस्था है तथा विदेह क्षेत्र में सदा ही चतुर्थ काल वर्तता है।१

भरत और ऐरावत के पाँच-पाँच म्लेच्छ खण्डों में तथा विजयार्ध की विद्याधर की श्रेणियों में चतुर्थ काल के आदि से लेकर उसी काल के अंत पर्यन्त हानि वृद्धि होती रहती है।२

इस प्रकरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि क्षेत्र में व क्षेत्रस्थ मनुष्य, तिर्यंचों में जो आयु, अवगाहना आदि का ह्रास देखा जा रहा है वह अवसर्पिणी काल के निमित्त से है तथा जो भी जल के स्थान पर स्थल, पर्वत के स्थान पर क्षेत्र आदि परिवर्तन दिख रहे हैं वे भी इसी आर्यखण्ड में ही हैं। आर्यखण्ड के बाहर में न कहीं कोई ऐसा परिवर्तन हो सकता है और न कहीं ऐसा नाश ही संभव है क्योंकि प्रलयकाल इस आर्यखण्ड में ही आता है।

यही कारण है कि यहाँ आर्यखण्ड में कोई भी नदी, पर्वत, सरोवर, जिनमंदिर आदि अकृत्रिम रचनाएं नहीं हैं। ये गंगा आदि नदियाँ जो दृष्टिगोचर हो रही हैं वे अकृत्रिम न होकर कृत्रिम हैं तथा अकृत्रिम नदियाँ व उनकी परिवार नदियाँ भी यहाँ आर्यखण्ड में नहीं हैं जैसा कि कहा है-

‘गंगा महानदी की ये कुण्डों से उत्पन्न हुई १४००० परिवार नदियाँ ढाई म्लेच्छ खण्डों में ही हैं आर्यखण्ड में नहीं हैं।३

आर्यखण्ड कितना बड़ा है?

यह भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप के १९०वें भाग (५२६, ६/१९) योजन प्रमाण है। इसके बीच में ५० योजन विस्तृत विजयार्ध है। उसे घटाकर आधा करने से दक्षिण भारत का प्रमाण आता है। यथा (५२६, ६/१९-५०) ´२=२३८,३/१९ योजन है। हिमवान पर्वत पर पद्म सरोवर की लम्बाई १००० योजन है, गंगा-सिंधु नदियाँ पर्वत पर पूर्व-पश्चिम में ५-५ सौ योजन बहकर दक्षिण में मुड़ती हैं अत: यह आर्यखण्ड पूर्व-पश्चिम में १०००+५००+ ५००=२००० योजन लम्बा और दक्षिण-उत्तर में २३८ योजन चौड़ा है।

इनको आपस में गुणा करने पर २३८ योजन *२०००=४७६००० योजन प्रमाण आर्यखण्ड का क्षेत्रफल हुआ है। इसके मील बनाने से ४७६०००*४०००=१९०,४०,००००० (एक सौ नब्बे करोड़ चालीस लाख) मील प्रमाण क्षेत्रफल होता है।

इस आर्यखण्ड के मध्य में अयोध्या नगरी है। अयोध्या के दक्षिण में ११९ योजन की दूरी पर लवण समुद्र की वेदी है और उत्तर की तरफ इतनी ही दूरी पर विजयार्ध पर्वत की वेदिका है। अयोध्या से पूर्व में १००० योजन की दूरी पर गंगा नदी की तट वेदी है और पश्चिम में इतनी दूरी पर ही सिंधु नदी की तट वेदी है अर्थात् आर्यखण्ड की दक्षिण दिशा में लवण समुद्र, उत्तर में विजयार्ध, पूर्व में गंगा नदी एवं पश्चिम में सिंधु नदी है। ये चारों आर्यखण्ड की सीमारूप हैं।

अयोध्या से दक्षिण में (११९*४०००=४७६०००) चार लाख छियत्तर हजार मील जाने पर लवण समुद्र है। इतना ही उत्तर में जाने पर विजयार्ध पर्वत है। ऐसे ही अयोध्या से पूर्व में (१०००+४०००=४००००००) चालीस लाख मील जाने पर गंगा नदी एवं पश्चिम में इतना ही जाने पर सिंधु नदी है।

आज का उपलब्ध सारा विश्व इस आर्यखण्ड में है। जंबूद्वीप, उसके अंतर्गत पर्वत, नदी, सरोवर, क्षेत्र आदि के माप का योजन २००० कोश का माना गया है।

जम्बूद्वीप पण्णत्ति की प्रस्तावना में भी इसके बारे में अच्छा विस्तार है। जिसके कुछ अंश देखिए-

‘इस योजन की दूरी आजकल के रैखिक माप में क्या होगी ? यदि हम २ हाथ =१ गज मानते हैं तो स्थूल रूप से एक योजन ८०,००००० गज के बराबर अथवा ४५४५=४५ मील के बराबर प्राप्त होता है। यदि हम एक कोस को आजकल के २ मील के बराबर मान लें तो एक योजन ४००० मील के बराबर प्राप्त होता है।’

निष्कर्ष यह निकलता है कि जम्बूद्वीप में जो भी सुमेरु, हिमवान आदि पर्वत हैमवत, हरि, विदेह आदि क्षेत्र, गंगा आदि नदियाँ, पद्म आदि सरोवर हैं ये सब आर्यखण्ड के बाहर हैं।

आर्यखण्ड में क्या-क्या है?

इस युग की आदि में प्रभु श्री ऋषभदेव की आज्ञा से इन्द्र ने देश, नगर, ग्राम आदि की रचना की थी तथा स्वयं प्रभु श्री ऋषभदेव ने क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन तीन वर्णों की व्यवस्था बनाई थी, जिसका विस्तार आदिपुराण में है। उस समय के बनाये गये बहुत कुछ ग्राम, नगर, देश आज भी उपलब्ध हैं। यथा-

‘अथानन्तर प्रभु के स्मरण करने मात्र से देवों के साथ इन्द्र आया और उसने नीचे लिखे अनुसार विभाग कर प्रजा की जीविका के उपाय किये। इन्द्र ने शुभ मुहूर्त में अयोध्यापुरी के बीच मेंं जिनमंदिर की रचना की। पुन: पूर्व आदि चारों दिशाओं में भी जिनमंदिर बनाये।

तदनन्तर कौशल आदि महादेश, अयोध्या आदि नगर, वन और सीमा सहित गाँव तथा खेटों आदि की रचना की।

| सुकौशल | अवन्ती | पुण्ड्र | उण्ड्र |

| अश्मक | रम्यक | कुरु | काशी |

| कलिंग | अंग | बंग | सुह्य |

| समुद्रक | काश्मीर | उशीनर | आनर्त |

| वत्स | पंचाल | मालव | दशार्ण |

| कच्छ | मगध | विदर्भ | कुरुजांगल |

| कराहट | महाराष्ट्र | सौराष्ट्र | आभिर |

| कोंकण | वनवास | आंध्र | कर्नाटक |

| कौशल | चौण | केरल | दारु |

| अभीसार | सौवीर | शूरसेन | अप्रांतक |

| विदेह | सिंधु | गांधार | यवन |

| चेदी | पल्लव | काम्बोज | आरट्ट |

| बालहिक | तुरुष्क | शक | केकय |

इन देशों की रचना की तथा इनके सिवाय उस समय और भी अनेक देशों का विभाग किया।१

तथ्य क्या है?

१. एक राजू चौड़े निन्यानवे हजार चालीस योजन ऊँचे इस मध्यलोक में असंख्यात द्वीप-समुद्र हैं। उनमें सर्वप्रथम द्वीप जंबूद्वीप है। यह एक लाख योजन (४० करोड़ मील) विस्तृत है।

२. इस जंबूद्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत है। इसी में भरत, हैमवत आदि सात क्षेत्र हैं। हिमवान आदि छः कुल पर्वत हैं। नदी, सरोवर आदि अनेक रचनाएं हैं।

३. इसके एक सौ नब्बे वें भाग प्रमाण भरत क्षेत्र व इतने ही प्रमाण ऐरावत क्षेत्र में जो आर्यखंड हैं उन आर्यखंड में ही षट्काल परिवर्तन से वृद्धि-ह्रास होता है, अन्यत्र कहीं भी परिवर्तन नहीं है।

४. अवसर्पिणी के कर्मभूमि की आदि में तीर्थंकर ऋषभदेव की आज्ञानुसार इन्द्र ने बावन देश और अनेक नगरियाँ बसायी थीं। जिनमें से अयोध्या, हस्तिनापुर आदि नगरियाँ आज भी विद्यमान हैं।

५. इस भरत क्षेत्र के आर्यखण्ड में ही आज का उपलब्ध सारा विश्व है। इस आर्यखण्ड के भीतर में गंगा-सिंधु नदी, सुमेरु पर्वत और विदेह क्षेत्र आदि को मानना त्रिलोकसार आदि ग्रंथों के अनुकूल नहीं है क्योंकि अकृत्रिम गंगा-सिंधु नदी तो आर्यखण्ड के पूर्व, पश्चिम सीमा में हैं।