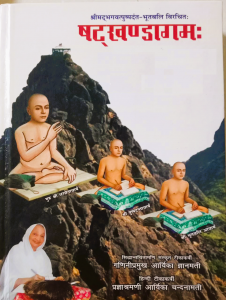

षट्खण्डागम पुस्तक-२

(सिद्धान्तचिंतामणि टीका) से संग्रहीत

-गणिनी प्रमुख श्रीमती ज्ञानमती माताजी

मंगलाचरणम्सिद्धिकन्याविवाहार्थं, त्यक्त्वा राजीमतीं सतीम्।

दीक्षां लेभे महायोगिन्! नेमिनाथ! नमोऽस्तु ते।।१।।

श्लोकार्थ- सिद्धि कन्या से विवाह करने हेतु जिन्होंने सती राजमती का त्याग करके जैनेश्वरी-मुनिदीक्षा धारण की थी ऐसे हे महायोगिराज! नेमिनाथ भगवन्! आपको मेरा नमस्कार होवे।।१।।

१ – सम्यग्दृष्टि देव के मरण समय संक्लेश नहीं होता

सम्यग्दृष्टिजीवानां बुद्धिस्थितपरमेष्ठिनां मिथ्यादृष्टिजीवानामिव मरणकाले संक्लेशाभावात्। उत्तं च श्रीवीरसेनाचार्येण धवलाटीकायां- ‘‘सम्माइट्ठीणं बुद्धिट्ठियपरमेट्ठीणं मिच्छाइट्ठीणं मरणकाले संकिलेसाभावादो।’’

शंका – तिर्यंच और मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले सम्यग्दृष्टि देव अन्तर्मुहूर्त तक अपनी पहली लेश्याओं को नहीं छोड़ते हैं, इसका क्या कारण है ?

समाधान – इसका कारण यह है कि बुद्धि में स्थित है परमेष्ठी जिनके अर्थात् परमेष्ठी के स्वरूप चिन्तवन में जिनकी बुद्धि लगी हुई है ऐसे सम्यग्दृष्टि देवों के मरण काल में मिथ्यादृष्टि देवों के समान संक्लेश नहीं पाया जाता है। इसलिए अपर्याप्तकाल में उनकी पहले की शुभलेश्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती हैं।

श्रीवीरसेनाचार्य ने धवलाटीका में कहा भी है- ‘‘मरण के समय मिथ्यादृष्टियों को जिस प्रकार संक्लेश होता है उसी प्रकार जिनकी बुद्धि में परमेष्ठी स्थित हैं उन सम्यग्दृष्टि देवों को मरण के समय संक्लेश नहीं होता है।’’

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. २, पृ. २०९)

२ – द्रव्यस्त्री वेदी के संयम नहीं है, भावस्त्री वेदी के चौदह गुणस्थान हैं।

मनुष्यिनीनां भण्यमाने सन्ति चतुर्दश गुणस्थानानि, द्वौ जीवसमासौ, षट् पर्याप्तयः, षडपर्याप्तयः, दश प्राणाः सप्त प्राणाः, चतस्रः संज्ञाः, क्षीणसंज्ञा अपि अस्ति, मनुष्यगतिः, पञ्चेन्द्रियजातिः, त्रसकायः, एकादश योगाः अयोगोऽप्यस्ति, अत्र आहार-आहारमिश्रकाययोगौ नस्तः। किं कारणम् ? येषां भावः स्त्रीवेदो द्रव्यं पुनः पुरुषवेदः, तेऽपि जीवाः संयंमं प्रतिपद्यन्ते। द्रव्यस्त्रीवेदाः संयमं न प्रतिपद्यन्ते सचेलत्वात्। भावस्त्रीवेदानां द्रव्येण पुंवेदानामपि संयतानां नाहारद्र्धिः समुत्पद्यते द्रव्यभावाभ्यां पुरुषवेदानामेव समुत्पद्यते तेन स्त्रीवेदेऽपि निरुद्धे आहारद्विकं नास्ति, ततः कारणात् एकादशयोगाः भणिताः। स्त्रीवेदोऽपगतवेदोऽप्यस्ति, अत्र भाववेदेन प्रयोजनं न च द्रव्यवेदेन। किं कारणम् ? ‘अवगदवेदो वि अत्थि’ इति वचनात्। चत्वारः कषायाः, अकषायोऽप्यस्ति, मनःपर्ययज्ञानेन विना सप्त ज्ञानानि, परिहारसंयमेन विना षट् संयमाः, चत्वारि दर्शनानि, द्रव्यभावाभ्यां षड्लेश्याः अलेश्याप्यस्ति, भव्यसिद्धिका अभव्यसिद्धिकाः, षट् सम्यक्त्वानि, संज्ञिन्यः, नैव संज्ञिन्यः नैवासंज्ञिन्योऽपि सन्ति, आहारिण्योऽनाहारिण्यः, साकारोपयुक्ता भवन्त्यनाकारोप-युक्ता वा साकारानाकाराभ्यां युगपदुपयुक्ता वा ।अब स्त्रीवेदी मनुष्यों (मनुष्यिनी) के आलाप कहे जाते हैं- उनके चौदहों गुणस्थान होते हैं, दो जीवसमास (संज्ञी पर्याप्त और असंज्ञी पर्याप्त), छहों पर्याप्तियाँ-छहोें अपर्याप्तियाँ , दशों प्राण-सात प्राण, चारों संज्ञाएं तथा क्षीणसंज्ञास्थान भी है। मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, त्रसकाय, ग्यारह योग (चारों मनोयोग, चारों वचनयोग, औदारिक- काययोग, औदारिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग) तथा अयोगस्थान भी है। इन मनुष्यिनियों के आहारककाययोग और आहारकमिश्रकाययोग ये दो योग नहीं होते हैं।

शंका – स्त्रीवेदी मनुष्यों में आहारककाययोग और आहारकमिश्रकाययोग नहीं होने का कारण क्या है ?

समाधान – भाव से जिनके स्त्रीवेद होता है और द्रव्य से पुरुषवेद होता है, वे जीव भी संयम को प्राप्त होते हैं किन्तु द्रव्य से स्त्रीवेद वाले जीव पूर्ण संयम को धारण नहीं करते हैं क्योंकि वे सचेल-वस्त्रसहित होते हैं। भावस्त्रीवेदी कोई जीव द्रव्य से यदि पुरुषवेदी भी हैं तो उन संयमियों के आहारकऋद्धि नहीं उत्पन्न होती है किन्तु द्रव्य और भाव दोनों से जो पुरुषवेदी ही होते हैं उनके आहारकऋद्धि उत्पन्न होती है, इसलिए स्त्रीवेद वाले मनुष्यों के आहारकद्विक के बिना ग्यारह योग कहे गये हैं। योग आलाप के आगे स्त्रीवेद तथा अपगत वेदस्थान भी होता है। यहाँ भाववेद से प्रयोजन है, द्रव्यवेद से नहीं।

प्रश्न-ऐसा किस कारण है ?

उत्तर – आगम में अपगतवेद भी होने का वचन आया है। यदि केवल द्रव्यवेद का ही कथन किया जाता तो अपगतवेदस्थान नहीं बन सकता था, क्योंकि द्रव्यवेद चौदहवें गुणस्थान के अंत तक होता है परन्तु ‘‘अपगतवेद भी होता है’’ इस प्रकार का वचन निर्देश नवमें गुणस्थान के अवेदभाग से किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि यहाँ भाववेद से ही प्रयोजन है, द्रव्यवेद से नहीं। वेद आलाप के आगे चारों कषाय तथा अकषायस्थान भी होता है। मनःपर्यय ज्ञान के बिना सात ज्ञान, परिहार विशुद्धि संयम के बिना छह संयम, चारों दर्शन, द्रव्य और भाव से छहों लेश्याएं तथा अलेश्यास्थान भी होता है। भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिक, छहों सम्यक्त्व, संज्ञिनी और असंज्ञिनी इन दोनों विकल्पों से रहित स्थान भी होता है। आहारिणी, अनाहारिणी, साकारोपयोगिनी, अनाकारोपयोगिनी तथा साकार और अनाकार दोनों उपयोगों से युगपत् भी होती हैं।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. २, पृ. ९५ से ९६-९७)

३ – घनोदधि वातवलय में जल का वर्ण धवल है।

अप्कायिकानां पृथिवीकायिकवद् भंगः। विशेषेण सामान्यालापे भण्यमाने पृथिवीकायिकस्थाने अप्कायिको वक्तव्यः, द्रव्येण अपर्याप्तकाले कापोतशुक्ल-लेश्ये पर्याप्तकाले स्फटिकवर्णलेश्या वक्तव्या। तेषामेव सूक्ष्माप्कायिकानां पर्याप्तकाले द्रव्येण कापोतलेश्या तथा च बादराप्कायिकानां द्रव्येण पर्याप्तकाले स्फटिकवर्णशुक्ललेश्या कथयितव्या। कुत एतत् ? घनोदधि-घनवलय-आकाशपतितपानीयानां धवलवर्णदर्शनात् । अत्र केचिदाचार्या वदन्ति-धवल-कृष्ण-नील-पीत-रक्त-आताम्र-वर्णपानीयदर्शनात् न धवलवर्णमेव पानीयमिति चेत् ? तन्न घटते, आकारसद्भावे मृत्तिकायाः संयोगेन जलस्य बहुवर्णव्यवहार-दर्शनात्। अपां स्वभाववर्णः पुनो धवलश्चैव।अप्कायिक जीवों के आलाप पृथिवीकायिक जीवों के समान ही समझना चाहिए। विशेष बात यह है कि उनके सामान्य आलाप कहते समय ‘पृथ्वीकायिक’ के स्थान पर ‘अप्कायिक’ कहना चाहिए और लेश्या के प्रकरण में द्रव्य से अपर्याप्तकाल में कापोत और शुक्ललेश्या और पर्याप्तकाल में स्फटिक वर्ण वाली अर्थात् शुक्ललेश्या कहना चाहिए। उन्हीं सूक्ष्म अप्कायिक जीवों के पर्याप्तकाल में द्रव्य से कापोत लेश्या कहना चाहिए तथा बादर अप्कायिक जीवों के द्रव्य से पर्याप्तकाल में स्फटिकवर्णवाली शुक्ल लेश्या कहनी चाहिए।

प्रश्न-ऐसा क्यों ?

उत्तर – क्योंकि घनोदधिवात और घनवलयवात द्वारा आकाश से गिरे हुए पानी का धवलवर्ण देखा जाता है। यहाँ पर कुछ आचार्य कहते हैं कि धवल, कृष्ण, नील, पीत, रक्त, आताम्रवर्ण का पानी देखा जाने से पानी धवलवर्ण ही होता है ऐसा कहना भी नहीं बनता है ? परन्तु उनका यह कथन ठीक से घटित नहीं होता है क्योंकि आधार के होने पर मिट्टी के संयोग से जल अनेक वर्ण वाला हो जाता है ऐसा व्यवहार देखा जाता है किन्तु जल का स्वाभाविक वर्ण धवल ही है।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. २, पृ. ६०९-६१०)

४ – आहारकशरीर, मन:पर्ययज्ञान परिहारविशुद्धि व उपशम-सम्यक्त्व ये एक साथ नहीं होते हैं

किं कारणम् ? अप्रशस्तवेदाभ्यां सह आहारद्र्धिर्न उत्पद्यते। चत्वारः कषायाः, त्रीणि ज्ञानानि, मनःपर्ययज्ञानं नास्ति। किञ्च, आहारमनः-पर्ययज्ञानयोः सहानवस्थानलक्षणविरोधात्। द्वौ संयमौ, परिहारशुद्धिसंयमो नास्ति, एतेनापि सह आहारशरीरस्य विरोधात्। त्रीणि दर्शनानि, द्रव्येण शुक्ललेश्या, भावेन तेजःपद्मशुक्ललेश्याः, भव्यसिद्धिकाः, द्वे सम्यक्त्वे, उपशमसम्यक्त्वं नास्ति, एतेनापि सह विरोधात्।

प्रश्न-आहारककाययोगी जीवों के उपर्युक्त दोनों वेदों के (स्त्रीवेद व नपुंसक वेदों के) नहीं होने का क्या कारण है?

उत्तर – क्योंकि अप्रशस्त वेदों के साथ आहारक ऋद्धि नहीं उत्पन्न होती है। वेद आलाप के आगे चारों कषाय, आदि के तीन ज्ञान होते हैं। उनके मनःपर्ययज्ञान नहीं होता है क्योंकि आहारकऋद्धि और मनःपर्ययज्ञान का सहानवस्थानलक्षण विरोध है अर्थात् ये दोनों एक साथ एक जीव में नहीं रहते हैं। पुनः उनके दो संयम (सामायिक और छेदोपस्थापना) होते हैं, किन्तु परिहारविशुद्धि संयम नहीं होता है क्योंकि इसके साथ भी आहारकशरीर का विरोध है। संयम आलाप के आगे तीनों दर्शन (आदि के), द्रव्य से शुक्ललेश्या तथा भाव से पीत, पद्म, शुक्ल ये तीन लेश्याएं, भव्यत्व, दो सम्यक्त्व (क्षायिक, क्षायोपशमिक) होते हैं परन्तु उनके उपशम सम्यक्त्व नहीं होता है क्योंकि इसके साथ भी आहारक शरीर का विरोध है।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. २, पृ. २१५-२१६)

५ – कदाचित् मन:पर्ययज्ञान के साथ औपशमिक सम्यक्त्व संभव है

मनःपर्ययज्ञानिनां औपशमिकसम्यक्त्वं कथं संभवति ? यः कश्चित् वेदकसम्यक्त्वानन्तरं द्वितीयसम्यक्त्वं प्राप्नोति, तस्य सम्यक्त्वस्य प्रथमसमयेऽपि मनःपर्ययज्ञानोपलंभात्। तथा मिथ्यात्वानन्तरं उपशमसम्यग्दृष्टौ मनःपर्ययज्ञानं नोपलभ्यते, मिथ्यात्व पश्चादुत्कृष्टोपशमसम्यक्त्वकालादपि गृहीतसंयमप्रथमसमयात् सर्वजघन्यमनःपर्ययज्ञानोत्पादनसंयमकालस्य बहुत्वोपलंभात्। मनःपर्ययज्ञानेन सह उपशमश्रेण्याः अवतीर्य प्रमत्तगुणस्थानं प्रतिपन्नस्य उपशमसम्यक्त्वेन सह मनःपर्ययज्ञानं लभ्यते, किन्तु मिथ्यात्वपश्चादागत-उपशमसम्यग्दृष्टिप्रमत्तसंयतस्य मनःपर्ययज्ञानं नोत्पद्यते, तत्रोत्पत्तिसंभवाभावात्।

प्रश्न-मनःपर्ययज्ञानी जीवों के औपशमिक सम्यक्त्व कैसे संभव हो सकता है ?

उत्तर – इसका समाधान यह है कि जो कोई मनुष्य वेदक सम्यक्त्व के अनंतर द्वितीय सम्यक्त्व को प्राप्त करता है उनके सम्यक्त्वप्राप्ति के प्रथम समय में भी मनःपर्ययज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तथा मिथ्यात्व के पश्चात् उपशमसम्यग्दृष्टि जीव में मनःपर्ययज्ञान नहीं हो सकता है। मिथ्यात्व के पश्चात् उत्पन्न हुए उत्कृष्ट उपशमसम्यक्त्वकाल से भी ग्रहण किया गया संयम प्रथम समय से सर्वजघन्य मनःपर्ययज्ञान के उत्पादन में संयमकाल का बहुत्व देखा जाता है। उपशमसम्यग्दृष्टि के मनःपर्ययज्ञान होता है इसका कारण यह है कि मन:पर्ययज्ञान के साथ उपशमश्रेणी से उतरकर प्रमत्तसंयत गुणस्थान को प्राप्त हुए जीव के औपशमिकसम्यक्त्व के साथ मनःपर्ययज्ञान पाया जाता है। किन्तु मिथ्यात्व से पीछे आए हुए उपशमसम्यग्दृष्टि प्रमत्तसंयत जीव के मनःपर्ययज्ञान नहीं पाया जाता है, क्योंकि प्रथमोपशमसम्यग्दृष्टि प्रमत्तसंयत के मनःपर्ययज्ञान की उत्पत्ति संभव नहीं है।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. २, पृ. २५३, ३१५)

टिप्पणी-

१८. धवलाटीकासमन्वित षट्खण्डागम पु. २, पृ. ६५७।

१९. धवलाटीकासमन्वित षट्खण्डागम पु. २, पृ. ६०९-६१०।

२०. धवलाटीका समन्वित षट्खंडागम पु. २, पृ. ८२२।