“…तीर्थंकर बनने के नियम…”

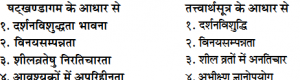

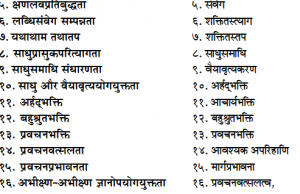

(सोलहकारण भावनाओं के नाम में अन्तर)

(षट्खण्डागम ग्रंथ के आधार से)

षट्खण्डागम में छह खण्डों के नाम क्रमश:-१. जीवस्थान, २. क्षुद्रकबंध,

३. बंधस्वामित्वविचय, ४. वेदनाखण्ड, ५. वर्गणाखण्ड और ६. महाबंध हैं। इसमें तृतीय खण्ड बंधस्वामित्व का वर्णन धवला पुस्तक आठवीं में है। इस ग्रंथ में बंध के चार कारण माने हैं-‘‘जीवकम्माणं मिच्छत्तासंजमकसायजोगेहि एयत्तपरिणामो बंधो’’-जीव और कर्मों का मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योगों से जो एकत्वपरिणाम होता है, उसे बंध कहते हैं।

आगे भी कहा है कि-‘‘मिच्छत्तासंजमकसायजोगा इदि एदे चत्तारि मूलपच्चया’’ मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग ये चार मूलप्रत्यय-कारण हैं। इनके उत्तरभेद सत्तावन हैं। इन्हीं मूल और उत्तरप्रत्ययों को इस ग्रंथ में गुणस्थान व मार्गणाओं में विस्तार से कहा गया है।

इसी आठवें ग्रंथ में सूत्र ३९ में प्रश्न हुआ कि कितने कारणों से जीव तीर्थंकर प्रकृति को बांधते हैं ? इसी के उत्तर में श्री भूतबलि आचार्यदेव ने ४० व ४१वें सूत्र में सोलहकारण भावनाओं का कथन किया है।

इस ग्रंथ में इन भावनाओं का विस्तृत विवेचन धवला टीकाकार श्री वीरसेनाचार्य ने किया है। वर्तमान में सोलहकारण भावनाएँ तत्त्वार्थसूत्र के अनुसार ही प्रसिद्ध हैं।

तत्थ इमेहि सोलसेहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामगोदकम्मं बंधंति।।४०।।

सूत्रार्थ-

वहाँ इन सोलह कारणों से जीव तीर्थंकर नाम-गोत्रकर्म को बांधते हैं।।४०।।

मनुष्यगति में ही तीर्थंकर कर्म के बंध का प्रारंभ होता है, अन्यत्र नहीं, इस बात के ज्ञापनार्थ सूत्र में ‘वहाँ’ ऐसा कहा गया है।

शंका-मनुष्यगति के सिवाय अन्य गतियों में उसके बंध का प्रारंभ क्यों नहीं होता ?

समाधान-इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि अन्य गतियों में उसके बंध का प्रारंभ नहीं होता, कारण कि तीर्थंकर नामकर्म के बंध के प्रारंभ का सहकारी कारण केवलज्ञान से उपलक्षित जीव द्रव्य है, अतएव, मनुष्यगति के बिना उसके बंध प्रारंभ की उत्पत्ति का विरोध है। अथवा, उनमें तीर्थंकरनामकर्म के बंध के कारणों को कहते हैं, यह अभिप्राय है। ‘सोलह’ इस प्रकार कारणों की संख्या का निर्देश किया गया है। पर्यायार्थिक नय का अवलम्बन करने पर एक भी कारण होता है, दो भी होते हैं। इसलिए यहाँ सोलह ही कारण होते हैं, ऐसा अवधारण नहीं करना चाहिए। इसके निर्णयार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं।

तत्थ मणुस्सगदीए चेव तित्थयरकम्मस्स बंधपारंभो होदि, ण अण्णत्थेत्ति जाणावणट्टं तत्थेति वुत्तं। अण्णगदीसु किण्ण पारंभो होदि त्ति वुत्ते-ण होदि, केवलणाणोवलक्खियजीवदव्वसहकारिकारणस्स तित्थयरणामकम्मबंधपारंभस्स तेण विणा समुप्पत्तिविरोहादो। अधवा, तत्थ तित्थयरणामकम्मबंधकारणाणि भणामि त्ति भणिदं होदि। सोलसेत्ति कारणाणं संखाणिद्देसो कदो। पज्जवट्ठियणए अवलंबिज्जमाणे तित्थयरकम्मबंधकारणाणि सोलस चेव होंति। दव्वट्ठियणए पुण अवलंबिज्जमाणे एक्कं पि होदि, दो वि होंति। तदो एत्थ सोलस चेव कारणाणि त्ति णावहारणं कायव्वं। एस्स णिण्णयट्ठमुत्तरसुत्तं भणदि-

दंसणविसुज्झदाए विणयसंपण्णदाए सीलव्वदेसु णिरदिचारदाए आवासएसु अपरिहीणदाए खण-लवपडिबुज्झणदाए लद्धिसंवेगसंपण्ण-दाए जधाथामे तधा तवे, साहूणं पासुअपरिचागदाए साहूणं समाहि-संधारणदाए साहूणं वेज्जावच्चजोगजुत्तदाइ अरहंतभत्तीइ बहुसुदभत्तीए पवयणभत्तीए पवयणवच्छलदाए पवयणप्पभावणदाए अभिक्खणं अभिक्खणं णाणोवजोगजुत्तदाए इच्चेदेहि सोलसेहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामगोदं कम्मं बंधंति।।४१।।

एदस्स सुत्तस्स अत्थो वुच्चदे। तं जहा-दंसणं सम्मद्दंसणं, तस्स विसुज्झदा दंसण-विसुज्झदा, तीए दंसणविसुज्झदाए जीवा तित्थयरणामगोदं कम्मं बंधंति। तिमूढावोढ-अट्ठमलवदिरित्तसम्मद्दंसणभावो दंसणविसुज्झदा णाम। कधं ताए एक्काए चेव तित्थयरणामकम्मस्स बंधो, सव्वसम्माइट्ठीणं तित्थयरणामकम्मबंधपसंगादो त्ति? वुच्चदे-ण तिमूढावोढत्तट्ठमलवदिरेगेहि चेव दंसणविसुज्झदा सुद्धणयाहिप्पाएण होदि, किंतु पुव्विल्लगुणेहि सरूवं लध्दूण ट्ठिदसम्मद्दंसणस्स साहूणं पासुअपरिच्चागे साहूणं समाहिसंधारणे साहूणं वेज्जावच्चजोगे अरहंतभत्तीए बहुसुदभत्तीए पवयणभत्तीए पवयणवच्छलदाए पयवण पहावणं अभिक्खणं णाणोवजोगजुत्तत्तणे पवट्ठावणं विसुज्झदा णाम। तीए दंसणविसुज्झदाए एक्काए वि तित्थयरकम्मं बंधंति।

अधवा, विणयसंपण्णदाए चेव तित्थयरणामकम्मं बंधंति। तं जहा-विणओ तिविहो णाण-दंसण-चरित्तविणओ त्ति। तत्थ णाणविणओ णाम अभिक्खणभिक्खणं णाणोवजोगजुत्तदा बहुसुदभत्ती पवयणभत्ती च। दंसणविणओ णाम पवयणेसुवइट्ठ-सव्वभावसद्दहणं तिमूढादो ओसरणमट्ठमलच्छद्दणमरहंत-सिद्धभत्ती खण-लवपडि-बुज्झणदा लद्धिसंवेगसंपण्णदा च१। चरित्तविणओ णाम सीलव्वदेसु णिरदिचारदा आवासएसु अपरिहीणदा जहाथामेतहातवो च। साहूणं पासुगपरिच्चाओ तेसिं समाहिसंधारणं तेसिं वेज्जावच्चजोगजुत्तदा पवयणवघल्लदाच णाण-दंसण-चरित्ताणं तिण्णं पि विणओ, तिरयणसमूहस्स२ साहु-पवयण त्ति ववएसादो। तदो विणयसंपण्णदा एक्का वि होदूण सोलसावयवा। तेणेंदीए विणयसंपण्णदाए एक्काए वि तित्थयरणाम-कम्मं मणुआ बंधंति। देव-णेरइयाण कधमेसा संभवदि? ण, तत्थ वि णाणदंसणविणयाणं संभवदंसणादो। कधं तिसमूहकज्जं दोहि चेव सिज्झदे? ण एस दोसो, मट्टियाजल-सूरणकंदेहिंतो समुप्पज्जमाणसूरणकंदंकुरस्स तक्कंद-दुद्दिणेहितो चेव समुप्पज्ज-माणस्सुवलंभादो, दोहि तुरंगेहि कड्ढिज्जमाणसे दणस्स१ बलवंतेणेक्केणव देवेण विज्जाहरेण मणुएण वा कड्ढिज्जमाणस्सुवलंभादो वा। जदि दोहि चेव तित्थयरणामकम्मं वज्झदि तो चरित्तविणओ किमिदि तक्कारणमिदि वुच्चदे ? ण एस दोसो, णाण-दंसणविणयकज्जविरोहिचरणविणओ ण होदि त्ति पदुप्पायणफलत्तादो।

अधवा, सीलव्वदेसु णिरदिचारदाए चेव तित्थयरणामकम्मं बज्झइ तं जहा-हिंसालिय-चोज्जब्बंभ-परिग्गहेहिंतो विरिदी वदं णाम। वदपरिरक्खणं२ सीलं णाम। सुरावाण-मांसभक्खण-कोह माण-माया-लोह-हस्स-रइ-अरइ-सोग-भय-दुगुंछित्थि-पुरिस-णवुंसयवेयापरिच्चागो अदिचारो; एदेसिं विणासो णिरदिचारो सपुण्णदा, तस्स भावो णिरदिचारदा१। तीए२ सीलव्वदेसु णिरहिचारदाए तित्थयरकम्मस्स बंधो होदि कधमेत्थ सेसपण्णरसण्णं संभवो ? ण, सम्मद्दंसणेण खण-लवपडिबुज्झण लद्धिसंवेगसंपण्णत्त-साहुसमाहिसंधा रण-वेज्जावच्चजोगजुत्तत्त-पासुअपरिच्चाग-अरहंत-बहुसुद-पवयणभत्ति पवयणपहावण-लक्खणसुद्धिजुत्तेण विणा सीलव्वदाण-मणदिचारत्तस्स अणुववत्तीदो। असंखेज्जगुणाए सेडीए कम्मणिज्जरणहेदू वदं णाम। ण च सम्मत्तेण विणा हिंसालियचोज्जब्बंभपरिग्गहविरइमेत्तेण सा गुणसेडिणिज्जरा होदि, दोहिंतो चेवुप्पज्जमाणकज्जस्स तत्थेक्कादो समुप्पत्ति विरोहादो। होदु णाम एदेसिं संभवो, ण णाणविणयस्स ? ण, छदव्वणवपदत्थसमूह-तिहुवणविसएण अभिक्खणमभिक्खणमुवजोग-विसयमापज्जमाणेण णाणविणएण विणा सीलव्वदणि-बंधणसम्मत्तुप्पत्तीए अणुववत्तीदो। ण तत्थ चरणविणया भावो वि, जहाथामतवावा-सयपरिहीणत्तपवयणवच्छलत्तलक्खणचरणविणएण विणा सीलव्वदणिरदिचार-त्ताणुववत्तीदो। तम्हा१ तदियमेदं तित्थयरणामकम्मबंधस्स कारणं।

आवासएसु अपरिहीणदाए-समदा-थव२-वंदण-पडिक्कमण पच्चक्खाण-विओसग्गभेएण छावासया होंति३। सत्तु-मित्त-मणि-पाहाण-सुवण्ण-मट्टियासु राग-देसाभावो समदा णाम४। तीदाणागद-वट्टमाणकालविसयपंचपरमेसराणं भेदमकाऊण णमो अरहंताणं णमो जिणाणमिच्चादिणमोक्कारो दव्वट्ठियणिबंधणो थवो५ णाम। उसहाजिय संभवाहिणंदण सुमइ-पउमप्पह सुपास चंदप्पह पुप्फदंत-सीयल-सेयंस-वासुपूज्ज-विमलाणंत-धम्मसति-कुंथु-अर-मल्लि-मुणिसुव्वय-णमिणेमि-पास-वड्ढमाणादितित्थयराणं भरहादिकेवलीणं आइरिय-चइत्तालयादीणं भेयं काऊण णमोक्कारो गुणगयभेदमल्लीणो सद्दकलावाउलो गुणाणुसरण्ासरूवो वा वंदणा१ णाम। पंचमहव्वएसु चउरासीदिलक्खगुणगणकलिएसु समुप्पण्णकलंक-पक्खालणं पडिक्कमणं२ णाम। महव्वयाणं विणासण-मलारोहणकारणाणि जहा ण होसंति तहा करेमि त्ति मणेणालोचिय चउरासीदिलक्खवदसुद्धिपडिग्गहो पच्चक्खाणं३ णाम। सरीराहाएसुहमणवयण-पवुत्तीओ ओसारिय ज्झेयम्मि एअग्गेण चित्तणिरोहो विओसग्गो४ णाम। एदेसिं छण्णमावासयाणं अपरिहीणदा अखंडदा आवासयापरिहीणदा। तीए आवासयापरिहीणदाए एक्काए वि तित्थयरणामकम्मस्स बंधो होदि। ण च एत्थ सेसकारणाणमभावो, ण च दंसणविसुद्धिविणयसंपत्ति-वदसीलणिरदिचार-खणलवपडिबोह-लद्धिसंवेगसंपत्ति-जहाथामतव-साहुसमाहिसंधारण-वेज्जावच्चजोग-पासु-अपरिच्चागारहंत-बहुसुद-पवयणभत्ति-पवयणवच्छल्ल-प्पहावणाभिक्ख-णणाणोवजोगजुत्तदाहि विणा छावासएसु णिरदिचारदा णाम संभवदि। तम्हा एदं तित्थयरणामकम्मबंधस्स चउत्थकारणं।

खण-लवपडिबुज्झणदाए-खण-लवा-णाम कालविसेसा। सम्मद्दंसण-णाण-वद-सील-गुणाण-मुज्जालणं कलंकपक्खालणं संधुक्खणं वा पडिबुज्झणं णाम, तस्स भावो पडिबुज्झणदा। खण-लवं पडि बुज्झणदा खण-लवपडिबुज्झणदा। तीए एक्काए वि तित्थयरणामकम्मस्स बंधो। एत्थ वि पुव्वं च सेसकारणाणमंतब्भावो दरिसेदव्वो। तदो एदं तित्थयरणामकम्मबंधस्स पंचमं कारणं।लद्धिसंवेगसंपण्णदाए-सम्मद्दंसण-णाण-चरणेसु जीवस्स समागमो लद्धी णाम। हरिसो संतोसो संवेगो णाम। लद्धीए संवेगो लद्धिसंवेगो, तस्स संपण्णदा संपत्ती। तीए तित्थयरणामकम्मस्स एक्काए वि बंधो। कधं लद्धिसंवेगसंपयाए सेसकारणाणं संभवो ? ण सेसकारणेहि विणा लद्धिसंवेगस्स संपया जुज्जदे, विरोहादो। लद्धिसंवेगो णाम तिरयणदोहलओ, ण सो दंसणविसुज्झदादीहिं विणा संपुण्णो होदि, विप्पडिसेहादो हिरण्ण-सुवण्णादीहि विणा अड्ढो व्व। तदो अप्पणो अंतोखित्तसेसकारणा लद्धिसंवेग-संपया छट्ठं कारणं।

जहाथामे तहा तवे-बली वीरियं थामो इदि एयट्ठो तवो दुविहो बाहिरो अब्भंतरो चेदि। बाहिरो अणसणादिओ, अब्भंतरो विणयादिओ। एसो सव्वो वि तवो वारसविहो। जहाथामे तहा तवे संते तित्थयरणामकम्मं बज्झइ। कुदो ? जहाथामतवे सयलसेसतित्थयर कारणाणं संभवादो, जदो जहाथामो णाम ओघबलस्स धीरस्स१ णाणदंसणबलकलिदस्स होदि। ण च तत्य दंसणविसुज्झदादीणमभावो, तहा तवंतस्स अण्णहाणुववत्तीदो। तदो एदं सत्तमं कारणं।साहूणं पासुअपरिच्चागदाए-अणंतणाण-दंसण-वीरिय-विरइ-खइयसम्मत्तादोणं साहया साहू णाम। पगदा ओसरिद आसवा जम्हा तं पासुअं, अधवा जं णिरवज्जं तं पासुअं। तं ? णाण-दंसण-चरित्तादि। तस्स परिच्चागो विसज्जणं, तस्स भावो पासुअपरिच्चागदा। दयाबुद्धीए साहूणं णाण-दंसण-चरित्तपरिच्चागो दाणं पासुअपरिच्चागदा णाम। ण चेवं कारणं घरत्थेसु संभवदि, तत्थ चरित्ताभावादो। तिरयणोवदेसो वि ण धरत्थेसु अत्थि, तेसिं दिट्ठवादादिउवरिमसुदोवदेसणे अहियारा-भावादो। तदो एदं कारणं महेसिणं चेव होदि। ण च एत्थ सेसकारणाणमसंभवो ण च अरहंतादिसु अभत्तिमंते णवपदत्थविसयसद्दहणेणुम्मुक्के सादिचारसीलव्वदे परिहीणावासए णिरवज्जो णाण-दंसण-चरित्तपरिच्चागो संभवदि, विरोहादो। तदो एदमट्ठमं कारणं।

साहूणं समाहिसंधारणदाए-दंसण-णाण-चरित्तेसु सम्मभवट्ठाणं समाही णाम। सम्मं साहण संधारणं। समाहीए संधारणं समाहिसधारणं, तस्स भावो समाहिसंधारणदा। ताए तित्थयरणामकम्मं बज्झदि त्ति। केण वि कारणेण पदंति समाहिं दट्ठूण सम्मादिट्ठी पवयणवच्छलो पवयणप्पहावओ विणयसंपण्णो सील-वदादिचारवज्जिओ१ अरहंतादिसु भत्तो संतो जदि धरेदि तं समाहिसंधारणं। कुदो एवमुवलब्भदे ? सं सद्दपउंजणादो। तेण बज्झदि२ त्ति वुत्तं होदि। ण च एत्थ सेसकारणाणमभावो, तदत्थित्तस्स दरिसिदत्तादो। एवमेदं णवमं कारणं।साहूणं वेज्जावच्चजोगजुत्तदाए-व्यापृते यत्क्रियते तद्वैयावृत्यम् जेण सम्मत्त-णाणअरहंत-बहुसुदभत्ति पवयणवच्छल्लादिणा जीवो जुज्जइ वेज्जावच्चे सो वेज्जावच्चजोगो दंसणविसुज्झदादि, तेण जुत्तदा वेज्जावच्चजोगजुत्तदा। ताए एवंविहाए एक्काए वि तित्थयरणामकम्मं बंधइ। एत्थ सेसकारणाणं जहासंभवेण अंतब्भावो वत्तव्वो। एवमेदं दसमं कारणं।

अरहंतभत्तीए खविदघादिकम्मा केवलणाणे ट्ठिदसव्वट्ठा। अरहंता णाम। अधवा, णिट्ठविदट्ठकम्माणं घाइदघादिकम्माणं च अरहंतेत्ति सण्णा, अरिहणणं पडि दोण्हं भेदाभावादो। तेसु भत्ती अरहंतभत्ती। ताए तित्थयरणामकम्मं बज्झइ। कधमेत्थ सेसकारणाणं संभवो ? वुच्चदे-अरहंतवुत्ताणुट्ठाणाणुवत्तणं तदणुट्ठाणपासो वा अरहंतभक्ती णाम। ण च एसा दंसणविसुज्झदादीहि विणा संभवइ, विरोहादो तदो एसा एक्कारसमं कारणंं।बहुसुदभत्तीए-बारसंगपारया बहुसुदा णाम, तेसु भत्ती-तेहि वक्खाणिद-आगमत्थाणुवत्तणं तदणुट्ठाणपासो वा बहुसुदभत्ती। ताए वि तित्थयरणामकम्मं बज्झइ, दंसणविसुज्झदादीहि विणा एदिस्से असंभवादो। एदं बारसमं कारणं।पवयणभत्तीए-सिद्धंतो बारहंगाणि पवयणं, प्रकृष्टं प्रकृष्टस्य वा वचनं प्रवचनमिति व्युत्पत्ते:। तम्हि भत्ती तत्थ पदुप्पादिदत्थाणुट्ठाणं। ण च अण्णहा तत्थ भत्ती संभवइ, असंपुण्णे, संपुण्णववहारविरोहादो। तीए तित्थयरणामकम्मं बज्झइ। एत्थ सेसकारणाण-मंतब्भावो वत्तव्वो। एवमेदं तेरसमं कारणं।पवयणवच्छलदाए-पवयणं सिद्धंतो बारहंगाइं तत्थ भवा देस-महव्वइणो असंजदसम्माइट्ठिणो च पवयणा। कुदो एत्थ अकारस्स अस्सवणं ? ‘एए छच्च समाण’ त्ति२ सुत्तेण आदिवुड्ढीए कयअकारत्तादो। तेसु अणुरागो आकंखा मभेदंभावो पवयणवच्छलदा णाम। तीए तित्थयरकम्मं बज्झइ। कुदो ? पंचमहव्वदादिआगमत्थ-विसयस्सुक्कट्ठाणुरागस्स दंसणविसुज्झदादीहि अविणाभावादो। तेणेदं चोद्दसमं कारणं।

पवयणप्पहावणदाए-आगमट्ठस्स पवयणमिदि सण्णा। तस्स पहावणं णाम वण्णजणणं तव्वुड्ढिकरणं च, तस्स भावो पवयणप्पहावणदा। तीए तित्थयरकम्मं बज्झइ, उक्कट्ठपवयणप्पहावणस्स दंसणविसुज्झदादीहि अविणाभावादो तेणेदं पण्णरसमं कारणं।अभिक्खणमभिक्खणं णाणोवजोगजुत्तदाए-अभिक्खणमभिक्खणं णाम बहुवारमिदिं भणिदं होदि। णाणोवजोगो त्ति भावसुदं दव्वसुदं वावेक्खदे। तेसु मुहुम्मुहुजुत्तदाए तित्थयरणामकम्मं बज्झइ, दंसणविसुज्झदादीहि विणा एदिस्से अणुववत्तीदो। एदेहि सोलसेहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामकम्मं बंधंति। अधवा सम्मद्दंसणे संते सेसकारणाणं मज्झे एगदुगादिसंजोगेण बज्झदि१ त्ति वत्तव्वं।

सूत्रार्थ-

दर्शनविशुद्धता, विनयसम्पन्नता, शील-व्रतों में निरतिचारता, छह आवश्यकों में अपरिहीनता, क्षण-लवप्रतिबोधनता, लब्धि-संवेगसम्पन्नता, यथाशक्ति तप, साधुओं को प्रासुकपरित्यागता, साधुओं की समाधिसंधारणता, साधुओं की वैयावृत्ययोगयुक्तता, अरहंतभक्ति, बहुश्रुतभक्ति, प्रवचनभक्ति, प्रवचनवत्सलता, प्रवचनप्रभावनता और अभीक्ष्ण-अभीक्ष्णज्ञानोपयोगयुक्तता, इन सोलह कारणों से जीव तीर्थंकर नाम-गोत्रकर्म को बांधते हैं।।४१।।

इस सूत्र का अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है-‘दर्शन’ का अर्थ सम्यग्दर्शन है। उसकी विशुद्धता का नाम दर्शनविशुद्धता है। उस दर्शनविशुद्धता से जीव तीर्थंकर नाम-गोत्रकर्म को बांधते हैं। तीन मूढ़ताओं से रहित और आठ मलों से व्यतिरिक्त जो सम्यग्दर्शन भाव होता है उसे दर्शनविशुद्धता कहते हैं।

शंका-केवल उस एक दर्शनविशुद्धता से ही तीर्थंकर नामकर्म का बंध वैâसे संभव है। क्योंकि ऐसा होने पर सब सम्यग्दृष्टियों के तीर्थंकर नामकर्म के बंध का प्रसंग आवेगा ?

समाधान-इस श्ांका के उत्तर में कहते हैं कि शुद्ध नय के अभिप्राय से तीन मूढ़ताओं और आठ मलों से भिन्न जीवों के द्वारा ही दर्शनविशुद्धता नहीं होती, किन्तु पूर्वोक्त गुणों से अपने निज स्वरूप को प्राप्तकर स्थित सम्यग्दर्शन की साधुओं को प्रासुक-परित्याग, साधुओं की समाधिसंधारण, साधुओं की वैयावृत्ति का संयोग, अरहंतभक्ति, बहुश्रुतभक्ति, प्रवचनभक्ति, प्रवचनवत्सलता, अपने वचन द्वारा प्रवचन की प्रभावना करना और अभीक्ष्णज्ञानोपयोगयुक्तता में प्रवर्तने का नाम विशुद्धता है। उस एक ही दर्शनविशुद्धता से जीव तीर्थंकर कर्म को बांधते हैं।

अथवा विनयसम्पन्नता से ही तीर्थंकर नामकर्म को बांधते हैं। वह इस प्रकार से ज्ञानविनय, दर्शनविनय और चारित्रविनय के भेद से विनय तीन प्रकार का है। उनमें बारम्बार ज्ञानोपयोग से युक्त रहने के साथ बहुश्रुतभक्ति और प्रवचनभक्ति का नाम ज्ञानविनय है। आगमोपदिष्ट सर्व पदार्थों के श्रद्धान के साथ तीन मूढ़ताओं से रहित होना, आठ मलों को छोड़ना, अरहंतभक्ति, सिद्धभक्ति, क्षण लवप्रतिबुद्धता और लब्धिसंवेगसम्पन्नता को दर्शन विनय कहते हैं। शील-व्रतों में निरतिचारता आवश्यकों में अपरिहीनता अर्थात् परिपूर्णता और शक्त्यनुसार तप का नाम चारित्रविनय है। साधुओं के लिए प्रासुक आहारादिका दान, उनकी समाधि का धारण करना, उनकी वैयावृत्ति में उपयोग लगाना और प्रवचनवत्सलता, यह ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र तीनों की ही विनय है, क्योंकि रत्नत्रय समृद्ध को साधु व प्रवचन संज्ञा प्राप्त है, इसी कारण चूँकि विनयसम्पन्नता एक भी होकर सोलह अवयवों से सहित है, अत: उस एक ही विनयसम्पन्नता से मनुष्य तीर्थंकर नामकर्म को बांधते हैं।

शंका-यह विनयसम्पन्नता देव-नारकियों के वैâसे संभव है ?

समाधान-उक्त शंका ठीक नहीं है, क्योंकि देव-नारकियोें में ज्ञानविनय और दर्शनविनय की संभावना देखी जाती है।

शंका-तीनों विनयों के समूह से सिद्ध होने वाला कार्य दो से ही वैâसे सिद्ध हो सकता है ?

समाधान-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि मिट्टी, जल और सूरणकंद से उत्पन्न होने वाला सूरणकंद का अंकुर उसके कंद और दुर्दिन अर्थात् वर्षा से ही उत्पन्न होता हुआ पाया जाता है, अथवा दो घोड़ों से खींचा जाने वाला रथ बलवान् एक ही देव, विद्याधर या मनुष्य से खींचा गया पाया जाता है।

शंका-यदि दो ही विनयों से तीर्थंकर नामकर्म बांधा जा सकता है, तो फिर चारित्रविनय को उसका कारण क्यों कहा जाता है ?

समाधान-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि ज्ञान-दर्शनविनय के कार्य का विरोध चारित्रविनय नहीं होता, इस बात को सूचित करने के लिए चारित्रविनय को भी कारण मान लिया गया है।

अथवा शील-व्रतों में निरतिचारता से ही तीर्थंकर नामकर्म बांधा जाता है। वह इस प्रकार से-हिंसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्म और परिग्रह से विरत होने का नाम व्रत है। व्रतों की रक्षा को शील कहते हैं। सुरापान, मांसभक्षण, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद एवं नपुंसकवेद, इनके त्याग न करने का नाम अतिचार और इनके विनाश का नाम निरतिचार या सम्पूर्णता है, इसके भाव को निरतिचारता कहते हैं। शील-व्रतों में इस निरतिचारता से तीर्थंकर नामकर्म का बंध होता है।

शंका-इसमें शेष पन्द्रह भावनाओं काr संभावना वैâसे हो सकती है ?

समाधान-यह ठीक नहीं है, क्योंकि क्षण-लवप्रतिबुद्धता, लब्धि-संवेगसम्पन्नता, साधुसमाधिधारण, वैयावृत्ययोगयुक्तता, प्रासुकपरित्याग अरहंतभक्ति, बहुश्रुतभक्ति, प्रवचनभक्ति और प्रवचनप्रभावना लक्षण शुद्धि से युक्त सम्यग्दर्शन के बिना शील-व्रतों की निरतिचारता बन नहीं सकती। दूसरी बात यह है कि जो असंख्यात गुणित श्रेणी से कर्मनिर्जरा का कारण है वही व्रत है और सम्यग्दर्शन के बिना हिंसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्म और परिग्रह से विरत होने मात्र से वह गुणश्रेणीनिर्जरा हो नहीं सकती, क्योंकि दोनों से ही उत्पन्न होने वाले कार्य की उनमें से एक के द्वारा उत्पत्ति का विरोध है।

शंका-इनकी संभावना यहाँ भले ही हो, पर ज्ञानविनय की संभावना नहीं हो सकती ?

समाधान-ऐसा नहीं है, क्योंकि छह द्रव्य, नौ पदार्थों के समूह और त्रिभुवन को विषय करने वाले एवं बार-बार उपयोगविषय को प्राप्त होने वाले ज्ञानविनय के बिना शील-व्रतों के कारणभूत सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति नहीं बन सकती।शील-व्रतविषयक निरतिचारता में चारित्रविनय का भी अभाव नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यथाशक्ति तप, आवश्यकापरिहीनता और प्रवचनवत्सलता लक्षण चारित्रविनय के बिना शील-व्रतविषयक निरतिचारता की उत्पत्ति ही नहीं बनती। इस कारण यह तीर्थंकर नामकर्म के बंध का तीसरा कारण है।आवश्यकों में अपरिहीनता से ही तीर्थंकर नामकर्म बंधता है-समता, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और व्युत्सर्ग के भेदों से छह आवश्यक होते हैं। शत्रु-मित्र, मणि-पाषाण और सुवर्णमृत्तिका में राग-द्वेष के अभाव को समता कहते हैं। अतीत, अनागत और वर्तमानकाल विषयक पाँच परमेष्ठियों के भेदोें को न करके ‘अरहन्तों को नमस्कार, जिनों को नमस्कार’ इत्यादि द्रव्यार्थिकनिबन्धन नमस्कार का नाम स्तव है। ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपार्श्व, चन्द्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांस, वासुपूज्य, विमल, अनन्त, धर्म, शांति, कुंथु, अर, मल्लि, मुनिसुव्रत, नमि, नेमि, पार्श्व और वर्धमानादि तीर्थंकर तथा भरतादिक केवली, आचार्य एवं चैत्यालयादिकों के भेद को करके अथवा गुणगत भेद के आश्रित, शब्दकलाप से, व्याप्त गुणानुस्मरण रूप नमस्कार करने को वंदना कहते हैं। चौरासी लाख गुणों के समूह से संयुक्त पाँच महाव्रतों में उत्पन्न हुए मल को धोने का नाम प्रतिक्रमण है। महाव्रतों के विनाश व मलोत्पादन के कारण जिस प्रकार न होंगे, वैसा करता हूँ, ऐसी मन से आलोचना करके चौरासी लाख व्रतों की शुद्धि के परिग्रह का नाम प्रत्याख्यान है। शरीर और विषयक संभव अशुभ मन एवं वचन की प्रवृत्तियों को हटाकर ध्येय वस्तु की ओर एकाग्रता से चित्त का निरोध करने को व्युत्सर्ग कहते हैं। इन छह आवश्यकों की अपरिहीनता अर्थात् अखण्डता का नाम आवश्यकापरिहीनता है। उस एक ही आवश्यकापरिहीनता से तीर्थंकर नामकर्म का बंध होता है। इसमें शेष कारणों का अभाव भी नहंी है, क्योंकि दर्शनविशुद्धि, विनयसम्पत्ति, व्रत-शीलनिरतिचारता, क्षण-लवप्रतिबोध, लब्धि-संवेगसम्पत्ति, यथाशक्ति तप, साधुसमाधिसंधारण, वैयाव्रत्ययोग, प्रासुकपरित्याग, अरहन्तभक्ति, बहुश्रुतभक्ति, प्रवचनभक्ति, प्रवचनवत्सलता, प्रवचनप्रभावना और अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगयुक्तता इसके बिना छह आवश्यकों में निरतिचारता संभव ही नहीं है। इस कारण यह तीर्थंकर नामकर्म के बंध का चतुर्थ कारण है।

क्षण-लवप्रतिबुद्धता से तीर्थंकर नामकर्म बंधता है-क्षण और लव ये कालविशेष के नाम हैं। सम्यग्दर्शन, ज्ञान, व्रत और शील गुणों को उज्ज्वल करने, मल को धोने अथवा जलाने का नाम प्रतिबोधन और इसके भाव का नाम प्रतिबोधनता है। प्रत्येक क्षण व लव में होने वाले प्रतिबोध को क्षण लवप्रतिबुद्धता कहा जाता है। उस एक ही क्षण-लवप्रतिबुद्धता से तीर्थंकर नामकर्म का बंध होता है। इसमें भी पूर्व के समान शेष कारणों का अन्तर्भाव दिखलाना चाहिए। इसीलिए यह तीर्थंकर नाम कर्म के बंध का पाँचवां कारण है।लब्धिसंवेगसम्पन्नता से तीर्थंकर कर्म का बंध होता है-सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र में जो जीव का समागम होता है उसे लब्धि कहते हैं और हर्ष और सन्तोष नाम संवेग है। लब्धि से या लब्धि में संवेग का नाम लब्धिसंवेग और उसकी सम्पन्नता का अर्थ संप्राप्ति है। इस एक ही लब्धिसंवेगसम्पन्नता से तीर्थंकर नामकर्म का बंध होता है।

शंका-लब्धिसंवेगसम्पदा में शेष कारणों की संभावना वैâसे है ?

समाधान-क्योंकि शेष कारणों के बिना विरुद्ध होने से लब्धिसंवेग की सम्पदा का संयोग ही नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि रत्नत्रयजनित हर्ष का नाम लब्धिसंवेग है और वह दर्शनविशुद्धतादिकों के बिना सम्पूर्ण होता नहीं है, क्योंकि इसमें हिरण्य-सुवर्णादिकों के बिना धनाढ्य होने के समान विरोध है। अतएव शेष कारणों के अपने अन्तर्गत करने वाली लब्धि संवेगसम्पदा तीर्थंकर कर्मबंध का छठा कारण है।शक्त्यनुसार तप से तीर्थंकर नामकर्म बंधता है-बल, वीर्य और थाम (स्थामन्) ये समानार्थक शब्द हैं। तप दो प्रकार का है-बाह्य और अभ्यन्तर। इनमें अनशनादिक का नाम बाह्य तप ओर विनयादिकका नाम आभ्यन्तर तप है। छह बाह्य एवं छह आभ्यन्तर इस प्रकार मिलकर यह सब तप बारह प्रकार हैं। जैसा बल हो, वैसा तप करने पर तीर्थंकर नामकर्म बंधता है। इसका कारण यह है कि यथाशक्ति तप में तीर्थंकर नामकर्म के बंध के सभी शेष कारण संभव हैं, क्योंकि यथाथाम तप ज्ञान और बल से दर्शन सामान्य बलवान् और धीर व्यक्ति के होता है और इसलिए उनमें दर्शनविशुद्धतादिकों का अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होने पर यथाथाम तप बन नहीं सकता। इस कारण यह तीर्थंकर नामकर्मबंध का सातवां कारण है।

साधुओं के द्वारा विहित प्रासुक अर्थात् निरवद्य ज्ञान-दर्शनादिक के त्याग से तीर्थंकर नामकर्म बंधता है-अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तवीर्य, विरति और क्षायिक सम्यक्त्वादि गुणों के जो साधक हैं वे साधु कहलाते हैं। जिससे आस्रव दूर हो गये हैं, उसका नाम प्रासुक है, अथवा जो निरवद्य हैं, उनका नाम प्रासुक है। वे क्या हैं ? वे ज्ञान, दर्शन व चारित्रादिक ही हैं उनके परित्याग अर्थात् विसर्जन करने को प्रासुकपरित्याग और इसके भाव को प्रासुकपरित्यागता कहते हैं। अर्थात् दयाबुद्धी से साधुओं द्वारा किये जाने वाले ज्ञान, दर्शन व चारित्र के परित्याग या दान का नाम प्रासुकपरित्यागता है। यह कारण गृहस्थो में संभव नहीं है, क्योंकि उनमें चारित्र का अभाव है। रत्नत्रय का उपदेश भी गृहस्थो में संभव नहीं है क्योंकि दृष्टिवादादिक उपरिम श्रुत के उपदेश देने में उनका अधिकार नहीं है। अतएव यह कारण महर्षियों के ही होता है। इसमें शेष कारणों की असंभावना नहीं है, क्योंकि अरहन्तादिकों में भक्ति से रहित नौ पदार्थ विषयक श्रद्धान से उन्मुक्त सातिचार शील व्रतोें से सहित और आवश्यकों की हीनता से संयुक्त होने पर निरवद्य ज्ञानदर्शन व चारित्र का परित्याग विरोध होने से संभव ही नहीं है। इसी कारण यह तीर्थंंकर नामकर्म बंध का आठवां कारण है।

साधुओं की समाधिसंधारणता से तीर्थंकर नामकर्म बंधता है-दर्शन, ज्ञान व चारित्र में सम्यक् अवस्थान का नाम समाधि है। सम्यव्â प्रकार से धारण या साधन का नाम संधारण है। समाधि का संधारण समाधिसंधरण और उसके भाव का नाम समाधिसंधारणता है। उससे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है। किसी भी कारण से गिरती हुई समाधि को देखकर सम्यग्दृष्टि, प्रवचनवत्सल, प्रवचनप्रभावक, विनयसम्पन्न, शील-व्रतातिचारवर्जित और अरहंतादिकों में भक्तिमान् होकर चूँकि उसे धारण करता है, इसीलिए वह समाधिसंधारण है।

शंका-यह कहाँ से जाना जाता है ?

समाधान-यह ‘संधारण’ पद में किये गये ‘सं’ शब्द के प्रयोग से जाना जाता है। इस समाधिसंधारण से तीर्थंकर नामकर्म बंधता है, यह अभिप्राय है। इसमें शेष कारणों का अभाव नहीं है, क्योंकि उनका अस्तित्व वहाँ दिखला ही चुके हैं। इस प्रकार यह नौवां कारण है।

साधुओं की वैयावृत्ययोगयुक्तता से तीर्थंकर नामकर्म बंधता है-व्यापृत अर्थात् रोगादि से व्याकुल साधु के विषय में जो किया जाता है, उसका नाम वैयावृत्य है। जिस सम्यक्त्व, ज्ञान, अरहन्तभक्ति, बहुश्रुतभक्ति एवं प्रवचनवत्सलत्वादि से जीव वैयावृत्य में लगता है, वह वैयावृत्ययोग अर्थात् दर्शनविशुद्धतादि गुण हैं, उनमें संयुक्त होने का नाम वैयावृत्ययोगयुक्ता है। इस प्रकार की उस एक ही वैयावृत्ययोगयुक्तता से तीर्थंकर नामकर्म बंधता है। यहाँ शेष कारणों का यभासंभव अन्तर्भाव कहना चाहिए। इस प्रकार यह दशवां कारण है।

अरहन्तभक्ति से तीर्थंकर नामकर्म बंधता है-जिन्होंने घातियाकर्मों को नष्ट कर केवलज्ञान से सम्पूर्ण पदार्थों को देख लिया है, वे अरहन्त हैं। अथवा, आठों कर्मों को दूर कर देने वाले और घातिया कर्मों को नष्ट कर देने वालों का नाम अरहन्त है, क्योंकि कर्म शत्रु के विनाश के प्रति दोनों में कोई भेद नहीं है। (अर्थात् ‘अरहन्त’ शब्द का अर्थ चूँकि ‘कर्म-शत्रु को नष्ट करने वाला’ है, अतएव जिस प्रकार चार घातिया कर्मों को नष्ट कर देने वाले सयोगी और अयोगी जिन ‘अरहन्त’ शब्द के वाच्य हैं, उसी प्रकार आठों कर्मों को नष्ट कर देने वाले सिद्ध भी ‘अरहन्त’ शब्द के वाच्य हो सकते हैं, क्योंकि निरुक्त्यर्थ की अपेक्षा दोनों में कोई भेद नहीं है।) उन अरहन्तों में जो गुणानुरागरूप भक्ति होती है, वही अरहन्तभक्ति कहलाती है। इस अरहन्तभक्ति से तीर्थंकर नामकर्म बंधता है।

शंका-इसमें शेष कारणों की संभावना वैâसे है ?

समाधान-इस शंका का उत्तर देते हैं कि अरहन्त द्वारा उपदिष्ट अनुष्ठान के अनुकूल प्रवृत्ति करने या उक्त अनुष्ठान के स्पर्श को अरहन्तभक्ति कहते हैं और यह दर्शनविशुद्धतादिकों के बिना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा होने में विरोध है। अतएव यह तीर्थंकर कर्मबंध का ग्यारहवाँ कारण है।

बहुश्रुतभक्ति से तीर्थंकर नामकर्म बंधता है-जो बारह अंगों के पारगामी हैं, वे बहुश्रुत कहे जाते हैं, उनके द्वारा उपदिष्ट आगमार्थ के अनुकूल प्रवृत्ति करने या उक्त अनुष्ठान के स्पर्श करने को बहुश्रुतभक्ति कहते हैं। उससे भी तीर्थंकर नामकर्म बंधता है, क्योंकि यह भी दर्शनविशुद्धतादिक शेष कारणों के बिना संभव नहीं है। यह तीर्थंकर नामकर्म बंध का बारहवाँ कारण है।

प्रवचनभक्ति से तीर्थंकर नामकर्म बंधता है-सिद्धान्त अर्थात् बारह अंगों को प्रवचन कहते हैं। ‘वे स्वयं प्रकृष्ट हैं। अथवा प्रकृष्ट जो सर्वज्ञ उनके वचन प्रवचन हैं’ ऐसी व्युत्पत्ति है। उस प्रवचन में कहे हुए अर्थ का अनुष्ठान करना, यह प्रवचन में भक्ति कही जाती है। इसके बिना अन्य प्रकार से प्रवचन में भक्ति संभव नहीं है, क्योंकि असम्पूर्ण में सम्पूर्ण व्यवहार का विरोध है। इस प्रवचनभक्ति से तीर्थंकर नामकर्म ब्ांधता है। इसमें शेष कारणों का अन्तर्भाव करना चाहिए। इस प्रकार यह तेरहवाँ कारण है।

प्रवचनवत्सलता से तीर्थंकर नामकर्म बंधता है-सिद्धान्त या बारह अंगों का नाम प्रवचन है, इसमें होने वाले देशव्रती महाव्रती और असंयतसम्यग्दृष्टि प्रवचन कहे जाते हैं।

शंका-इसमें आकार का श्रवण क्यों नहीं होता, अर्थात् ‘प्रवचन में होने वाले’ इस विग्रह के अनुसार ‘प्रावचन’ होना चाहिए, न कि ‘प्रवचन’ ?

समाधान-‘अ, आ, इ, ई, उ ऊ ये छह स्वर और ए ओ, ये दो सन्ध्यक्षर, इस प्रकार ये आठों स्वर अविरोध भाव से एक-दूसरे के स्थान में आदेश को प्राप्त होते हैं। इस सूत्र से आदि वृद्धिरूप आ के स्थान पर अ का आदेश हो गया है।

उन प्रवचनों अर्थात् देशव्रती, महाव्रती और असंयतसम्यग्दृष्टियों में जो अनुराग, आकांक्षा अथवा ‘ममेदं’ बुद्धि होती है उसका नाम प्रवचनवत्सलता है। उससे तीर्थंकर कर्म बंधता है। इसका कारण यह है कि पाँच महाव्रतादिरूप आगमार्थविषयक उत्कृष्ट अनुराग का दर्शनविशुद्धतादिकों के साथ अविनाभाव है अर्थात् उक्त प्रकार की प्रवचनवत्सलता दर्शनविशुद्धतादि शेष गुणों के बिना नहीं बन सकती। इसीलिए यह चौदहवाँ कारण है।

प्रवचनप्रभावना से तीर्थंकर नामकर्म बंधता है-आगमार्थ का नाम प्रवचन है, उसके वर्णजनन अर्थात् कीर्तिविस्तार या वृद्धि करने को प्रवचन की प्रभावना और उसके भाव को प्रवचनप्रभावनता कहते हैं। उससे तीर्थंकर कर्म बंधता है, क्योंकि उत्कृष्ट प्रवचनप्रभावना का दर्शनविशुद्धतादिकों के साथ अविनाभाव है। इसीलिए यह पन्द्रहवां कारण है।

अभीक्ष्ण-अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगयुक्तता से तीर्थंकर कर्म बंधता है-अभीक्ष्ण-अभीक्ष्ण का अर्थ ‘बहुत बार’ है। ज्ञानोपयोग से भावश्रुत अथवा द्रव्यश्रुत की अपेक्षा है। उन (भाव व द्रव्य श्रुत) में बार-बार उद्युक्त रहने से तीर्थंकर नामकर्म बंधता है, क्योंकि दर्शनविशुद्धतादिकों के बिना यह अभीक्ष्ण-अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगयुक्तता बन नहीं सकती।

इन सोलह कारणों से जीव तीर्थंकर नामकर्म को बांधते हैं। अथवा सम्यग्दर्शन के होने पर शेष कारणों में से एक-दो आदि कारणों के संयोग से तीर्थंकर नामकर्म बंधता है, ऐसा कहना चाहिए।

जस्स इणं तित्थयरणामगोदकम्मस्स उदएण सदेवासुरमाणुसस्स लोगस्स अच्चणिज्जा पूजणिज्जा वंदणिज्जा णमंसणिज्जा णेदारा धम्म-तित्थयरा जिणा केवलिणो हवंति।।४२।।

जिन जीवों के तीर्थंकर नाम-गोत्रकर्म का उदय होता है, वे उसके उदय से देव, असुर और मनुष्य लोक के अर्चनीय, पूजनीय, वंदनीय, नमस्करणीय, नेता और धर्मतीर्थ के कर्ता जिन व केवली होते हैं।।४२।।

सूत्र में ‘तीर्थंकर नामगोत्रकर्म का’ यहाँ ‘उदय’ और ‘उससे’ इन दो पदों का अध्याहार करना चाहिए, अन्यथा अर्थ की उपलब्धि नहीं होती। जिसके अर्थात् जिन जीवों के, यह अर्थात् इस तीर्थंकर नाम गोत्रकर्म का उदय होता है, वे उसके उदय से देव, असुर एवं मनुष्योंं से परिपूर्ण लोक के अर्चनीय होते हैं, ऐसा संबंध करना चाहिए। चरु, बलि, पुष्प, फल, गंध, धूप, दीप आदिकों से अपनी भक्ति प्रकाशित करने का नाम अर्चना है। इनके साथ ऐन्द्रध्वज, कल्पवृक्ष, महामह और सर्वतोभद्र इत्यादि महिमाविधान को पूजा कहते हैं। आप अष्ट कर्मों को नष्ट करने वाले, केवलज्ञान से समस्त पदार्थों को देखने वाले, धर्मोन्मुख शिष्टों की गोष्ठी में अभयदान देने वाले, शिष्टपरिपालक और दुष्टनिग्रहकारी देव हैं, ऐसी प्रशंसा करने का नाम वंदना है। पाँच मुष्टियों अर्थात् पाँच अंगों द्वारा भूमि को स्पर्श करते हुए जिनेन्द्र देव के चरणों में पड़ने को नमस्कार कहते हैं। धर्म का अर्थ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र है। इनसे संसार-सागर को तरते हैं। इसीलिए इन्हें तीर्थ कहा जाता है। इस धर्म-तीर्थ के कर्ता जिन, केवली और नेता होते हैं।

तित्थयरणामगोदकम्मस्सेत्ति एत्थ ‘उदओ तेणेत्ति’ दोण्णं पदाणमज्झाहारो कायव्वो, अण्णहा अत्थाणुवलंभादो। जस्स जेसिं जीवाणं इणं एदस्स तित्थयरणाम-गोदकम्मस्स उदओ तेण उदएण सदेवासुर-माणुुसस्स लोगस्स अच्चणिज्जा त्ति संबंधो कायव्वो। चरु-बलि-पुप्फ-फल-गंध-धूव-दीवादीहि सगभत्तिपगासो अच्चणा णाम। एदाहि सह अइंदधय-कप्परुक्ख-महामह-सव्वदोभद्दादिमहिमाविहाणं पूजा णाम। तुहुं णिट्ठवियट्ठकम्मो केवलणाणेण दिट्ठसव्वट्ठी धम्मुम्मुहसिट्ठगोट्ठीए पुट्ठाभयदाणो सिट्ठपरिवालओ दुट्ठणिग्गहकरी देव त्ति पसंसा वंदणा णाम। पंचहि मुट्ठीहि जिणिंदचलणेसु णिवदणं णमंसणं धम्मो णाम सम्मद्दंसणतित्थस्स णाण-चरित्ताणि१ एदेहि संसार-सायरं तरंति त्ति एदाणि तित्थं२। एदस्स धम्मकत्तारा जिणा केवलिणो णेदारा च भवंति।

सोलहकारण भावना

(तत्त्वार्थसूत्र ग्रंथ के आधार से)

उत्थानिका-तीर्थंकरनामकर्मानन्तानुपमप्रभावमचिन्त्यविभूतिविशेषकारणं त्रैलोक्यविजयकरं तस्यास्रवविधिविशेषोऽस्तीति। यद्येवमुच्यतां के तस्यास्रव:। इत्यत इदमारभ्यते-

दर्शनविशुद्धिर्विनयसम्पन्नता शीलव्रतेष्वनतीचारोऽभीक्ष्णज्ञानो-पयोगसंवेगौ शक्तितस्त्यागतपसी साधुसमाधिर्वैयावृत्त्यकरणमर्हदाचार्य-बहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावश्यकापरिहाणि-र्मार्गप्रभावना प्रवचनवत्सल-त्वमिति तीर्थकरत्वस्य।।२४।।

जिनने भगवतार्हत्परमेष्ठिनोपदिष्टे, निर्ग्रन्थलक्षणे मोक्षवर्त्मनि रुचिदर्शनविशुद्धि: प्रागुक्तलक्षणा। तस्या अष्टावङ्गानि निश्शज्र्तित्वं नि:काङ्क्षिता विचिकित्साविरहता अमूढदृष्टिता उपबृंहणं स्थितीकरणं वात्सल्यं प्रभावनं चेति। सम्यग्ज्ञानादिषु मोक्षमार्गेषु१ तत्साधनेषु च गुर्वादिषु स्वयोग्यवृत्त्या सत्कार आदरो विनयस्तेन संपन्नता विनयसम्पन्नता। अहिंसादिषु व्रतेषु तत्प्रतिपालनार्थेषु च क्रोधवर्जनादिषु शीलेषु निरवद्या वृत्ति: शीलव्रतेष्वनतीचार:। जीवादिपदार्थस्वतत्त्वविषये सम्यग्ज्ञाने नित्यं युक्तता अभीक्ष्णज्ञानोपयोग:। संसारदु:खान्नित्यभीरुता संवेग:। त्यागो दानभ्। तत्त्रिविधम्-आहारदानमभयदानं ज्ञानदानं चेति। तच्छक्तितो यथाविधि प्रयुज्यमानं त्याग इत्युच्यते। अनिगूहितवीर्यस्य मार्गाविरोधि कायक्लेशस्तप:। यथा भाण्डागारे दहने समुत्थिते तत्प्रशमनमनुष्ठीयते बहूपकारत्वात्तथानेकव्रतशीलसमृद्धगस्य मुनेस्तपस: कुतश्चित्प्रत्यूहे समुपस्थिते तत्संधारणं समाधि:। गुणवद्दु:खोपनिपाते निरवद्येन विधिना तदपहरणं वैयावृत्तयम्। अर्हदाचार्येषु२ बहुश्रुतेषु प्रवचने च भावविशुद्धियुक्तोऽनुरागो भक्ति:। षण्णामावश्यकक्रियाणां यथाकालं प्रवर्तनमावश्यकापरिहाणि:। १ज्ञानतपोदानजिन-पूजाविधिना धर्मप्रकाशनं मार्गप्रभावना। वत्से धेनुवत्सधर्मणि स्नेह: प्रवचनवत्सलत्वम्। तान्येतानि षोडशकारणानि सम्यग्भाव्यमानानि व्यस्तानि च तीर्थंकरनामकर्मास्रवकारणानि प्रत्येतव्यानि।

सोलहकारण भावना

(तत्त्वार्थसूत्र ग्रंथ के आधार से)

उत्थानिका-जो यह अनन्त और अनुपम प्रभाव वाला, अचिन्त्य विभूति विशेष का कारण और तीन लोक की विजय करने वाला तीर्थंकर नामकर्म है, उसके आस्रव में विशेषता है, अत: अगले सूत्र द्वारा उसी का कथन करते हैं-

सूत्रार्थ-

दर्शनविशुद्धि, विनयसम्पन्नता, शील और व्रतों का अतिचार रहित पालन करना, ज्ञान में सतत उपयोग, सतत संवेग, शक्ति के अनुसार त्याग, शक्ति के अनुसार तप, साधु-समाधि, वैयावृत्त्य करना, अरिहंतभक्ति, आचार्यभक्ति, बहुश्रुतभक्ति, प्रवचनभक्ति, आवश्यक क्रियाओं को न छोड़ना, मोक्षमार्ग की प्रभावना और प्रवचनवात्सल्य ये तीर्थंकर नामकर्म के आस्रव हैं।।२४।।

(१) जिन भगवान् अरिहंत परमेष्ठी द्वारा कहे हुए निर्ग्रन्थ स्वरूप मोक्षमार्ग पर रुचि रखना दर्शनविशुद्धि है। इसका विशेष लक्षण पहले कह आये हैं। उसके आठ अंग हैं-नि:शंकितत्व, नि:कांक्षिता, निर्विचिकित्सितत्व, अमूढ़दृष्टिता, उपबृंहण, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना।

(२) सम्यग्ज्ञानादि मोक्षमार्ग और उनके साधन गुरु आदि के प्रति अपने योग्य आचरण द्वारा आदर सत्कार करना विनय है और इससे युक्त होना विनयसम्पन्नता है।।

(३) अहिंसादिक व्रत हैं और इनके पालन करने के लिए क्रोधादिक का त्याग करना शील है। इन दोनों के पालन करने में निर्दोष प्रवृत्ति रखना शीलव्रतानतिचार है।

(४) जीवादि पदार्थरूप स्वतत्त्वविषयक सम्यग्ज्ञान में निरन्तर लगे रहना अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है।

(५) संसार के दु:खों से निरन्तर डरते रहना संवेग है।

(६) त्याग दान है। वह तीन प्रकार का है-आहारदान, अभयदान और ज्ञानदान। उसे शक्ति के अनुसार विधिपूर्वक देना यथाशक्ति त्याग है।

(७) शक्ति को न छिपाकर मोक्षमार्ग के अनुकूल शरीर को क्लेश देना यथाशक्ति तप है।

(८) जैसे भांडार में आग लग जान्ो पर बहुत उपकारी होने से आग को शान्त किया जाता है, उसी प्रकार अनेक प्रकार के व्रत और शीलों से समृद्ध मुनि के तप करते हुए किसी कारण से विघ्न के उत्पन्न होने पर उसका संधारण करना-शान्त करना साधुसमाधि है।

(९) गुणी पुरुष के दु:ख में आ पड़ने पर निर्दोष विधि से उसका दु:ख दूर करना वैयावृत्त्य है।

(१०-१३) अरिहंत, आचार्य, बहुश्रुत और प्रवचन इनमें भावों की विशुद्धि के साथ अनुराग रखना अरिहंतभक्ति, आचार्यभक्ति, बहुश्रुतभक्ति और प्रवचनभक्ति है।

(१४) छह आवश्यक क्रियाओं को यथासमय करना आवश्यकापरिहाणि है।

(१५) ज्ञान, तप, दान और जिनपूजा इनके द्वारा धर्म का प्रकाश करना मार्गप्रभावना है।

(१६) जैसे गाय बछड़े पर स्नेह रखती है, उसी प्रकार साधर्मियों पर स्नेह रखना प्रवचनवत्सलत्व है। ये सब सोलह कारण हैं। यदि अलग-अलग इनका भले प्रकार चिन्तन किया जाता है, तो भी ये तीर्थंकर नामकर्म के आस्रव के कारण होते हैं और समुदायरूप से सबका भले प्रकार चिन्तन किया जाता है, तो भी ये तीर्थंकर नामकर्म के आस्रव के कारण जानने चाहिए।

षट्खण्डागम ग्रंथ के अनुसार सोलहकारण भावनाओं के मंत्र

१. ॐ ह्रीं अर्हं दर्शनविशुद्धताभावनायै नम:।

२. ॐ ह्रीं अर्हं विनयसम्पन्नताभावनायै नम:।

३. ॐ ह्रीं अर्हं शीलव्रतेषु निरतिचारताभावनायै नम:।

४. ॐ ह्रीं अर्हं षडावश्यकेषु अपरिहीणताभावनायै नम:।

५. ॐ ह्रीं अर्हं क्षणलवप्रतिबोधनताभावनायै नम:।

६. ॐ ह्रीं अर्हं लब्धिसंवेगसम्पन्नताभावनायै नम:।

७. ॐ ह्रीं अर्हं यथाशक्तितपोभावनायै नम:।

८. ॐ ह्रीं अर्हं साधुप्रासुकपरित्यागताभावनायै नम:।

९. ॐ ह्रीं अर्हं साधुसमाधिसंधारणताभावनायै नम:।

१०. ॐ ह्रीं अर्हं साधुवैत्यावृत्ययोगयुक्तताभावनायै नम:।

११. ॐ ह्रीं अर्हं अर्हद्भक्तिभावनायै नम:।

१२. ॐ ह्रीं अर्हं बहुश्रुतभक्तिभावनायै नम:।

१३. ॐ ह्रीं अर्हं प्रवचनभक्तिभावनायै नम:।

१४. ॐ ह्रीं अर्हं प्रवचनवत्सलताभावनायै नम:।

१५. ॐ ह्रीं अर्हं प्रवचनप्रभावनताभावनायै नम:।

१६. ॐ ह्रीं अर्हं अभीक्ष्ण-अभीक्ष्णज्ञानोपयोगयुक्तताभावनायै नम:।

तत्त्वार्थसूत्र ग्रंथ के अनुसार सोलहकारण भावनाओं के मंत्र

१. ॐ ह्रीं अर्हं दर्शनविशुद्धि भावनायै नम:।

२. ॐ ह्रीं अर्हं विनयसम्पन्नता भावनायै नम:।

३. ॐ ह्रीं अर्हं शीलव्रतेष्वनतिचार भावनायै नम:।

४. ॐ ह्रीं अर्हं अभीक्ष्णज्ञानोपयोग भावनायै नम:।

५. ॐ ह्रीं अर्हं संवेग भावनायै नम:।

६. ॐ ह्रीं अर्हं शक्तितस्त्याग भावनायै नम:।

७. ॐ ह्रीं अर्हं शक्तिस्तपो भावनायै नम:।

८. ॐ ह्रीं अर्हं साधुसमाधि भावनायै नम:।

९. ॐ ह्रीं अर्हं वैयावृत्यकरण भावनायै नम:।

१०. ॐ ह्रीं अर्हं अर्हद्भक्ति भावनायै नम:।

११. ॐ ह्रीं अर्हं आचार्यभक्ति भावनायै नम:।

१२. ॐ ह्रीं अर्हं बहुश्रुतभक्ति भावनायै नम:।

१३. ॐ ह्रीं अर्हं प्रवचनभक्ति भावनायै नम:।

१४. ॐ ह्रीं अर्हं आवश्यकापरिहाणि भावनायै नम:।

१५. ॐ ह्रीं अर्हं मार्गप्रभावना भावनायै नम:।

१६. ॐ ह्रीं अर्हं प्रवचनवत्सलत्व भावनायै नम:।

इन दोनों प्रकार की भावनाओं को पढ़कर हम सभी साधुगण-आचार्य, उपाध्याय और मुनिगण का तथा गणिनी माताजी एवं आर्यिकाओं का तथा सभी विद्वानों एवं श्रावक-श्राविकाओं का यह कर्तव्य है कि इन दोनों में से किसी एक का आधार लेकर सोलहकारण पर्व में उनका वाचन एवं जाप्य आदि करें। वर्तमान में तत्त्वार्थसूत्र के आधार से ही सारे भारत में जैन समाज में सोलहकारण भावनाओं की वाचना, पूजा एवं मंत्रों के जाप्य की परम्परा चली आ रही है। कोई बाधा नहीं है। हमें दोनों ही प्रकार की भावनाएं मान्य हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि आप सभी को इनमें से किसी भी भावनाओं के न तो क्रम बदलने चाहिए और न कोई परिवर्तन, परिवर्धन व संशोधन ही करना चाहिए।

षट्खण्डागम में बंधस्वामित्वविचय नाम के तृतीय खण्ड में बंध के कारण चार माने हैं-मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग तथा तत्त्वार्थसूत्र में पाँच कारण माने हैं-मिथ्यात्व, अविरति-असंयम, प्रमाद, कषाय और योग। तत्त्वार्थसूत्र के टीकाकारों ने भी इन्हीं पाँच कारणों को लिया है। षट्खण्डागम, समयसार आदि में चार कारण ही माने हैं। हमारा व आपका कर्तव्य है कि यथास्थान दोनों मान्यताओं को प्रमाण माने, न चार कारणों में प्रमाद को बढ़ावें और न तत्त्वार्थसूत्र आदि ग्रंथों से प्रमाद को निकालें।

आज वर्तमान में प्राय: कतिपय विद्वान् महान गणधरदेव श्री गौतम स्वामी की रचना में, उनके पाक्षिक प्रतिक्रमण आदि में नव पदार्थ व बारहतपों आदि में क्रम बदलने लगे हैं। जिसे देखकर बहुत ही आश्चर्य एवं कष्ट होता है। हम और आप सभी का यही कर्तव्य है कि दोनों महान् श्रेष्ठ आचार्यों को प्रमाणभूत मानकर दोनों के द्वारा रचित सूत्रों को एवं टीकाकारों के द्वारा रचित भाष्य को स्वीकार करके यही शिक्षा लेनी चाहिए कि इन ग्रंथों के सूत्रों के टीकाकारों ने उन्हीं-उन्हीं ग्रंथों के अनुसार टीकाएँ रची हैं। क्या उनके सामने ये दो प्रकार के सूत्र नहीं थे ? अवश्य थे। किन्तु उन्होंने कोई परिवर्तन व संशोधन न करके अपने-अपने ग्रंथकर्ता के सूत्रों के अनुसार ही अर्थ किया है। ऐसा ही हमारा व आपका भी कर्तव्य है।