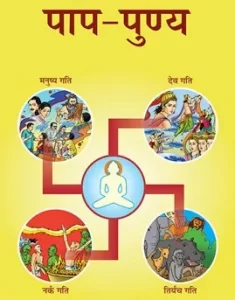

पुण्य-पाप पदार्थ

शुभ भाव सहित ये जीव नियम से, पुण्यरूप हो जाते हैं।

और अशुभ भाव से पापरूप, मिल नव पदार्थ कहलाते हैं।।

साता प्रकृति शुभ आयु नाम, शुभगोत्र सुपुण्य प्रकृतियाँ हैं।

इनसे उलटी जो अशुभ आयु, नामादिक पाप प्रकृतियाँ हैं।।३८।।

शुभ और अशुभ भावों से सहित जीव नियम से पुण्यरूप और पापरूप होते हैं। सातावेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र, ये पुण्यरूप हैं, इनसे भिन्न शेष कर्म पापरूप होते हैं। पुण्य और पाप ये दो पदार्थ हैं, ये भी भाव और द्रव्य की अपेक्षा दो-दो भेदरूप हैं। भाव पुण्य, द्रव्य पुण्य तथा भाव पाप और द्रव्य पाप। पुण्य भावों से सहित जीव पुण्य जीव हैं और पाप भावों से सहित जीव पाप जीव हैं तथा पुण्य रूप कर्म प्रकृतियाँ द्रव्य पुण्य हैं और पापरूप प्रकृतियाँ द्रव्य पाप हैं। यही अर्थ गाथा में विवक्षित है। इसीलिए यहाँ आचार्य श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती ने-

सुह असुहभावजुत्ता पुण्णं पावं हवन्ति खलु जीवा।

अर्थात् शुभ-अशुभ भावों से युक्त जीव ही पुण्य और पाप जीव कहलाते हैं, ऐसा कहा है। शुभ उपयोग रूप पुण्य भावों का लक्षण बतलाते हैं- हे भव्य जीव! तुम मिथ्यात्वरूपी विष का वमन करो, सम्यग्दर्शन की भावना करो, उत्कृष्ट भक्ति करो, भाव नमस्कार मंत्र में लीन रहो और सदा ही ज्ञान में अपना उपयोग लगाओ अर्थात् अभीक्ष्णज्ञानोपयोगी बनो। पाँच महाव्रतों की रक्षा करो, क्रोध आदि कषायों का पूर्णरूप से निग्रह करो, प्रबल इन्द्रिय शत्रुओं को जीतो तथा बाह्य अभ्यंतर तप की सिद्धि के लिए उद्योग करो। इन सर्व क्रियाओं का करना ही शुभोपयोग रूप परिणाम है। इन भावों से सहित जीव ही पुण्य जीव होते हैं अथवा इन्हीं भावों को भाव पुण्य कहते हैं। इनसे विपरीत मिथ्यात्व, असंयम, कषाय आदि के भाव ही पाप परिणाम होने से अशुभोपयोग कहलाते हैं। इनसे युक्त जीव पाप जीव हैं अथवा वे पापरूप भाव ही भाव पाप कहलाते हैं। पुण्य-पाप जीवों का वर्णन अन्यत्र भी आया है- ‘जीव के दो भेद हैं-एक पुण्य जीव, दूसरे पाप जीव। जो सम्यक्त्व गुण से या व्रत से युक्त हैं उनको पुण्यजीव कहते हैं और इनसे जो विपरीत हैं वे पाप जीव हैं।१’ अब द्रव्यपुण्य और द्रव्यपाप का वर्णन करते हुए कर्म प्रकृतियों को दो रूप से विभाजित करते हैं- साता वेदनीय, तिर्यंच, मनुष्य और देवायु, उच्चगोत्र, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगति, देव गत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय जाति, ५ शरीर, ५ बंधन, ५ संघात, ३ अंगोपांग, शुभ वर्ण, गंध, रस और स्पर्श इनके २० भेद, समचतुरस्र संस्थान, वङ्कार्षभनाराच संहनन, अगुरुलघु, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, निर्माण, त्रस, बादर, प्रत्येक, पर्याप्त, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यश:कीर्ति और तीर्थंकर ये ६८ प्रकृतियाँ पुण्यरूप मानी गई हैं। इनसे विपरीत ज्ञानावरण की ५, दर्शनावरण की ९, मोहनीय की २८ और अंतराय की ५ ये घातिकर्म की ४७, असातावेदनीय, नरकायु, नीचगोत्र, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यंचगति, तिर्यंचगत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, अशुभ वर्ण, गंध, रस और स्पर्श के २० भेद, प्रथम संस्थान से अतिरिक्त पाँच संस्थान, प्रथम संहनन से अतिरिक्त ५ संहनन, उपघात, अप्रशस्तविहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और अयशस्कीर्ति ये १०० प्रकृतियाँ पापरूप हैं२। इनमें जो वर्णादि २० भेद हैं, वो शुभ और अशुभ दोनों रूप होने से दोनों में गिनाये गये हैं चूँकि कर्म प्रकृतियाँ कुल १४८ ही हैं। पुण्य प्रकृतियों का फल शुभ रूप होता है इसीलिए इन्हें पुण्य प्रकृति, शुभ प्रकृति या प्रशस्त प्रकृति कहते हैं तथा पापरूप प्रकृतियाँ दु:खरूप फल देने वाली हैं इसीलिए इन्हें पाप प्रकृति, अशुभ प्रकृति या अप्रशस्त प्रकृति कहते हैं।

इनमें भी तिर्यंचगति को तो पाप प्रकृतियों में लिया है और तिर्यंचायु को पुण्य प्रकृतियों में। इसका कारण यही है कि तिर्यंचगति में कोई जाना नहीं चाहता है अत: वह पाप प्रकृति है तथा वहाँ जाकर कोई मरना नहीं चाहता है अत: तिर्यंच आयु को पुण्यरूप में गिनाया गया है। # दर्शनविशुद्धि # विनयसम्पन्नता # अतिचार रहित शील व्रतों का आचरण # निरन्तर ज्ञान उपयोग # संवेग # शक्ति अनुसार त्याग # शक्ति अनुसार तप # साधुसमाधि # वैयावृत्य करना # अर्हंत की भक्ति # आचार्य की भक्ति # बहुश्रुत (उपाध्याय) की भक्ति # प्रवचन की भक्ति # आवश्यक क्रियाओं में हानि न करना # मार्गप्रभावना # प्रवचनवात्सल्य ये सोलहकारण भावनाएँ तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण हैं। इन भावनाओं से उत्पन्न तीर्थंकर नामकर्म विशिष्ट पुण्य है। इन सोलह भावनाओं में २५ मलदोष रहित सम्यग्दर्शन की भावना ही दर्शनविशुद्धि नाम की प्रथम भावना है, वह अवश्य होना चाहिए। ३ मूढ़ता, ८ मद, ६ अनायतन और शंकादि ८ दोष ये सम्यग्दर्शन को मलिन करने वाले होने से २५ मल दोष कहलाते हैं। जो सम्यग्दर्शन २५ मल दोषों से रहित है तथा निज शुद्ध आत्मा ही उपादेय है, इस प्रकार की अध्यात्म रुचिरूप है, वह सम्यग्दर्शन ही आगे की सब भावनाओं में प्रधान है। ये सब भावनाएँ भी पुण्यरूप ही हैं। शंका- सम्यग्दृष्टि जीव के तो पुण्य तथा पाप ये दोनों त्याज्य हैं, फिर भला वह पुण्य IAS करेगा ? समाधान- जैसे कोई मनुष्य अन्य देश में विद्यमान किसी मनोहर स्त्री के पास से आए हुए मनुष्यों का उस स्त्री की प्राप्ति के लिए दान, सन्मान आदि करता है, ऐसे ही सम्यग्दृष्टि जीव भी निज शुद्ध आत्मा को ही भाता है परन्तु जब तक चारित्रमोह के उदय से उस निज शुद्ध आत्मा की भावना में असमर्थ होता है तब तक दोष रहित परमात्मस्वरूप अर्हंत, सिद्धों का और उनके आराधक आचार्य, उपाध्याय तथा साधुओं की भक्ति करता है। चूँकि वह स्वयं परमात्मपद की प्राप्ति के लिए और भोगों की वांछा आदि से रहित जो परिणाम हैं, उनसे कुटुम्बियों को पलाल (भूसा) के समान समझकर निस्पृहरूप से विशिष्ट पुण्य का आस्रव करता है। जैसे किसान जब चावलों की खेती करता है तब उसका मुख्य उद्देश्य चावल पैदा करने का रहता है और चावलों का पलाल जो घास है उसमें उसकी इच्छा नहीं रहती, तो भी उसको बहुत सा पलाल मिल ही जाता है। इसी प्रकार मोक्ष को चाहने वालों को बिना वाँछा भी भक्ति करने से पुण्य का आस्रव होता है पुन: उस पुण्य से स्वर्ग में इन्द्रपद, लौकांतिक देव आदि की विभूति प्राप्त हो जाती है फिर भी वह भव्य जीव स्वर्ग संंबंधी जो देव विमान और देव-देवियों का परिवार है उन सबको जीर्ण तृणवत् समझता हुआ पंच महाविदेहों में जाकर देखता है- ‘यह वही समवसरण है, ये वो ही वीतराग सर्वज्ञ भगवान हैं, ये वे ही भेद-अभेद रत्नत्रय की आराधना करने वाले गणधर आदि देव हैं जिनका कि वर्णन मैंने पहले शास्त्रों में पढ़ा था। इन सबको आज मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ।’ वह ऐसा मानकर अधिक रूप से धर्म में बुद्धि को दृढ़ करके चौथे गुणस्थान के योग्य जो अविरत अवस्था है, उसमें रहते हुए भी सम्यक्त्व और धर्मप्रेम को न छोड़ते हुए भोगों का सेवन करने पर भी धर्मध्यान के बल से देव आयु के काल को पूर्ण कर स्वर्ग से आकर तीर्थंकर आदि पद को प्राप्त कर लेता है।

वह यहाँ मनुष्य भव में आकर पूर्व जन्म में भावित सम्यक्त्व आदि तथा भेद विज्ञान की वासना के बल से मोह को प्राप्त नहीं होता है प्रत्युत जैनेश्वरी दीक्षा लेकर घोरातिघोर तपश्चरण के द्वारा पुण्य-पाप से रहित शुद्ध निज परमात्मध्यान के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो मिथ्यादृष्टि हैं वे तीव्र निदान बंध के पुण्य से चक्रवर्ती, नारायण तथा रावण आदि प्रतिनारायणों के समान भोगों को भोगकर नरक चले जाते हैं। इस प्रकार से सम्यग्दृष्टि का जो पुण्य है वह परम्परा से मोक्ष का कारण है तथा मिथ्यादृष्टियों का पुण्य संसार के अनेक सुख देकर भी दुर्गति का कारण बन जाता है। चूँकि वे भोगों में ही मरकर नरकगति-तिर्यंचगति में चले जाते हैं। कदाचित् मिथ्यादृष्टि जीव भी पुण्य करके परिणामों को उज्ज्वल बनाकर आगे सम्यक्त्व और व्रतों को ग्रहण करने में सक्षम हो जाते हैं अत: पुण्य सर्वथा हेय नहीं है। पाप कार्य तो सर्वथा हेय ही हैं। इनको करने वाले जीव दुर्गति में जाकर अनंतकाल तक एकेन्द्रिय आदि नरक निगोदों के दु:ख उठाया करते हैं। इस प्रकार से पापों से डरकर पुण्य कार्य करते रहना चाहिए और सम्यक्त्व तथा व्रतों के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि प्राप्त कर लिया है तो उसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए, अगले भव तक ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इन पुण्य-पाप पदार्थों को जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्त्वों में मिला देने से नव पदार्थ हो जाते हैं। उन्हीं नव पदार्थों का प्रकरण अब यहाँ पूर्ण किया जाता है। यह आचार्य श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती के द्वारा रचित द्रव्य संग्रह ग्रंंथ के आधार से है तथा श्री ब्रह्मदेव विरचित टीका के आधार से इसमें कुछ विस्तार भी लिया गया है।