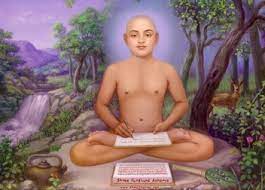

महर्षि कुंदकुंददेव और उनका प्रवचनसार

‘दृश्यते निर्णीयते वस्तुतत्त्वमनेनेति दर्शनम्’ अर्थात् जिसके द्वारा वस्तु का स्वरूप देखा जाय निर्णीत किया जाय, वह दर्शन है। ‘‘शास्’’ धातु आज्ञा करने एवं ‘‘शंस्’’ धातु वर्णन करने अर्थ में है।

‘‘शासनात् शंसनात् शास्त्रं’’ के अनुसार शासन अर्थ में शास्त्र शब्द का प्रयोग धर्मशास्त्र के लिये किया जाता है एवं शंसन् अर्थ में वस्तु के यथार्थ स्वरूप के वर्णन का अर्थ लिया जाता है।

भारतीय दर्शन की यह विशेषता है कि वह आचरण का पूरक है संसार में शरीराश्रित जन्म-मरण के ताप से संतप्त हुये जनों के आत्यंतिक दु:खमुक्ति के लिये अथवा पूर्ण स्वातन्त्र्य सुख की प्राप्ति के लिये ही दर्शनशास्त्रों का आविर्भाव हुआ है।

प्रवचनसार आचारशास्त्र होते हुये भी दर्शनशास्त्र है, यही इसकी विशेषता है। यह ग्रंथ निश्चय और व्यवहार के समन्वय अथवा ज्ञान और क्रिया के मैत्री का प्ररूपक है।

इस ग्रंथ के कर्त्ता आचार्य श्री कुंदकुंददेव दिगंबर जैन आम्नाय के एक महान सर्वमान्य प्रामाणिक आचार्य माने जाते हैं। यहाँ तक कि प्रशस्तियों में ‘श्रीकुंदकुंदाम्नाये सरस्वती गच्छे बलात्कारगणे’’ वाक्यों को देखते ही महावीर के शासन से अनुस्यूत प्रमाणता झलकने लगती है।

इनके समय के बारे में विद्वानों में मतभेद होते हुये भी नंदिसंघ की पट्टावली के आधार से ये विक्रम सं. ४९ में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। ये श्रुतकेवली भद्रबाहु के अनंतर ही हुये हैं इतना तो निश्चित ही है क्योंकि इनके प्रवचनसार, अष्टपाहुड आदि ग्रंथों में सवस्त्र मुक्ति व स्त्रीमुक्ति का खण्डन स्पष्ट है परन्तु इन्होंने षट्खण्डागम के प्रथम तीन खण्डों पर परिकर्म नाम की टीका रची है।

| समयसार | प्रवचनसार |

| पंचास्तिकाय | नियमसार |

| अष्टपाहुड़ | रयणसार |

| मूलाचार | ८४ पाहुड |

| दशभक्ति | कुरलकाव्य ग्रंथ |

इनके द्वारा रचित माने गये हैं।

इनका श्वेतांबरों के साथ विवाद १, विदेहगमन २ और ऋद्धिप्राप्ति३ का वर्णन ग्रंथों, शिलालेखों एवं प्रशस्तियों के आधार से स्पष्टतया उपलब्ध है।

प्रवचनसार ग्रंथ पर श्री अमृतचंद्राचार्य कृत ‘तत्त्वदीपिका’ टीका और श्री जयसेनाचार्य कृत ‘तात्पर्यवृत्ति’टीका उपलब्ध हैं। प्रथम टीका संक्षित और क्लिष्ट है। गुणस्थानों की व्यवस्था को स्पष्ट न करने से गूढ़ रहस्य को लिये हुये है। द्वितीय टीका सरल है, सुस्पष्ट है और गुणस्थानों में प्रकरण को घटित कर देने से विवादों को सुलझाने वाली है। इनके अतिरिक्त अन्य श्रावक विद्वानों ने भी प्रवचनसार को प्रचलित हिंदी भाषा में गद्य-पद्य अनुवाद करके प्रस्तुत किया है।

यह ग्रंथ मूलत: तीन भागों में विभक्त है-ज्ञान, ज्ञेय और चरणानुयोग (चारित्र)। मंगलाचरण के पश्चात् श्री कुंदकुंददेव ‘‘चारित्तं खलु धम्मो’’ वाक्य से ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। चूंकि चारित्र का फल अतीन्द्रिय ज्ञान और अतींद्रिय सुख है और इन दोनोंं का चरम उत्कर्ष सर्वज्ञ अवस्था में है। जब तक यह जीव शरीर में निवास करता है तब तक इंद्रिय ज्ञान से इंद्रिय जन्य सुख-दु:ख का अनुभव करता रहता है।

यद्यपि केवली भगवान् के अर्हंत अवस्था में देह है फिर भी मोह, आवरण एवं अंतराय का अभाव हो जाने से वहाँ पर पूर्णतया अतींद्रिय ज्ञान और सुख प्रगट हो चुके हैं। देहगत आत्मा परपदार्थों में रागद्वेष का त्याग कर देने से शुद्धोपयोग में स्थित होकर ही इस अतींद्रिय ज्ञान और अतींद्रिय सुख को प्राप्त कर सकता है। संसारी आत्मा जिस भाव से परिणत होता है तप्ताय: पिंड के समान तद्रूप ही हो जाता है।

सो ही आचार्य कहते हैं-

‘‘यह आत्मद्रव्य जिस समय में जिस भाव से परिणत होता है उस समय उसरूप हो जाता है ऐसा श्री जिनेंद्रदेव ने कहा है इसीलिये धर्म से परिणत आत्मा को धर्म रूप ही जानना चाहिये। पुन: कहते हैं-यह जीव जब शुभ भाव से परिणमन करता है तब शुभरूप होता है, जब अशुभभाव से परिणत होता है तब अशुभ होता है और जब शुद्ध भाव से परिणत होता है तब शुद्ध हो जाता है क्योंकि वह परिणमन स्वभाव वाला है१।’

इन गाथाओं से संसार तत्त्व और मोक्ष तत्त्व दोनों ही सिद्ध हो जाते हैं। इस ग्रन्थ में सर्वज्ञ सिद्धि का विवेचन बहुत ही सुंदर है। इस आचारग्रंथ में जिस सरल ढंग से न्याय की शैली से सर्वज्ञता का स्पष्टीकरण किया गया है वैसा वर्णन अन्यत्र शायद ही मिलेगा ।

सो ही देखिये-

वर्तमानकालीन पर्यायों के सदृश भूत और भविष्यत् सभी पर्यायें ज्ञान में स्पष्ट झलकती हैं। जो अनुत्पन्न तथा नष्ट हुई अतीत पर्यायें केवलज्ञान के प्रत्यक्ष न होवें तो वह ज्ञान दिव्य है ऐसा कौन कहेंगे ?

अष्टसहस्री ग्रंथ का भाषानुवाद करते समय मैंने सर्वज्ञसिद्धि के विषय में जितनी तर्कपूर्ण दृष्टि का अवलोकन किया था इस प्रवचनसार ग्रंथ में सर्वज्ञसिद्धि के विषय में उतनी ही सरलता और सरसता का अनुभव किया है। तर्कग्रंथों के समान इस ग्रंथ में भी विरोधी नयों के समन्वयपूर्वक सप्तभंगी का विवेचन महत्त्वपूर्ण है।

इस ज्ञानतत्त्व प्रतिपादक अधिकार में आचार्य ने ज्ञान को ज्ञेय प्रमाण कहा है। जैसे कि-‘‘आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। लोक-अलोक को ज्ञेय कहते हैं और इसीलिये ज्ञान सर्वगत है३।

इसी अधिकार में मोह को जीतने का उपाय बतलाया गया है-

‘‘जो अर्हंतदेव को द्रव्य, गुण और पर्यायरूप से जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है और उस जीव का मोह अवश्य ही नाश को प्राप्त हो जाता है४।’’

दूसरे अधिकार में सम्यग्दर्शन के विषयभूत छहों द्रव्यों का अथवा ज्ञान के विषयभूत ज्ञेय पदार्थों का विवेचन है। इसमें अर्थ (पदार्थ)को द्रव्य गुणपर्यायात्मक सिद्ध किया है और पर्यायमूढ़ को मिथ्यादृष्टि कहा है। द्रव्य का सत् लक्षण उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यरूपता और गुण, पर्याय ये तीन लक्षण बतलाये हैं। अवांतरसत्ता और महासत्ता का भी विशद विवेचन है।

चेतन-अचेतन, सक्रिय, निष्क्रिय, मूर्त-अमूर्त, प्रदेश-अप्रदेशत्व की अपेक्षा द्रव्यों का कथन किया है। पुद्गल परमाणुओं का परस्पर में बंध, जीव के साथ कर्म, नो-कर्म का बंध तथा बंध से छूटने का उपाय निरूपित है।

तीसरा अधिकार चरणानुयोग का है। संयम ग्रहण करने के योग्य कौन है ? वह अपने कुटुंबीवर्गों को वैâसे पूछता है ? गुरु का आश्रय वैâसे लेता है ? क्या क्या उपकरण ग्रहण करता है ? इन सभी बातों का विवेचन अध्यात्म शैली से बहुत ही मनोरंजक है एवं भावपूर्ण है।

इसमें कुछ गाथायें सवस्त्रमुक्ति व स्त्रीमुक्ति के निराकरणरूप हैं उनकी टीका अमृतचंद्राचार्य कृत नहीं है। इसका कारण आज स्पष्ट नहीं है।

संसार के दु:खों से छूटने के लिये मुनिधर्म अवश्य ही ग्रहण करना होगा क्योंकि मुनिधर्म के बिना कोई भी जीव अपने स्वभाव की प्राप्ति नहीं कर सकता है यह निश्चित है। इस संदर्भ में श्रीकुंदकुंददेव ने मुनियों के लिये अपवाद और उत्सर्ग की मैत्री का उपदेश दिया है। यहाँ अपवाद से सरागचारित्र और उत्सर्ग से वीतराग चारित्र अपेक्षित है।

इस अधिकार में आगम के अभ्यास पर विशेष जोर दिया है। यथा-श्रमण एकाग्रता को प्राप्त करना चाहता है, वह एकाग्रता पदार्थों का निश्चय करने वाले के ही होती है और पदार्थों का निश्चय आगम से होता है अत: आगम का अभ्यास सर्वत: श्रेष्ठ है१ इसीलिये ‘‘आगमचक्खू साहू२’ साधु को आगम चक्षु कहा है।

सरागचर्या-

सरागी मुनियों की चर्या को ग्राह्य बतलाते हुये श्रीकुंदकुंददेव कहते हैं-

‘‘यदि अर्हंत आदि में भक्ति, प्रवचनरत जीवों के प्रति वात्सल्य पाया जाता है तो श्रमण की वह चर्या शुभोपयोगी चारित्र है। मुनियों के प्रति वंदना, नमस्कार, सन्मुख आते हुये देखकर खड़े होना, पीछे चलना, विनय प्रवृत्ति करना, उनका श्रम दूर करना आदि रागचर्या निषिद्ध नहीं है। दर्शन, ज्ञान का उपदेश देना ,शिष्यों का संग्रह करना और उनका पोषण करना एवंं जिनेन्द्र पूजा का उपदेश देना यह सरागी मुनियों की चर्या है। जो साधु सदा ही चातुर्वर्ण्य संघ का जीवों की विराधना रहित उपकार करता है वह भी सरागी है३।’

पुन: आचार्य कहते हैं-

‘‘अशुभोपयोग से रहित शुद्धोपयोगी अथवा शुभोपयोगी साधु लोगों को संसार से पार कर देते हैं और उनके प्रति भक्तिमान् भव्य प्रशस्त पुण्य को प्राप्त करते हैं४।’

इस ग्रंथ में एक बात विशेष महत्त्व की है-

आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान और संयत अवस्था ये तीनों यदि एक साथ नहीं हैं तो उस जीव के मोक्षमार्गत्व घटित नहीं होता है-

ण हि आगमेण सिज्झदि सद्दहणं जदि वि णत्थि अत्थेसु।

सद्दहमाणो अत्थे असंजदा वा ण णिव्वादि।।२३७।।

यदि पदार्थों का श्रद्धान नहीं है तो आगमज्ञान से सिद्धि नहीं होगी और पदार्थों का श्रद्धान करने वाला भी यदि असंयत है तो वह निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता है।

टीकाकार श्री अमृतचन्द्रसूरि ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उसके ‘मोक्षमार्गत्वं विघटेतैव’ मोक्षमार्ग विघटित ही हो जाता है अर्थात् असंयतसम्यग्दृष्टि मोक्षमार्गी नहीं हैं।

अंत में भगवान कुंदकुंददेव कहते हैं-

‘बुज्झदि सासणमेयं सागारणगारचरियया जुत्तो।

जो सो ‘पवयणसारं’ लहुणा कालेण पप्पोदि।।२७५।।’’

जो श्रावक या मुनि चर्या से युक्त होता हुआ इस जैनशासन (शास्त्र) को जानता है वह अल्पकाल में ही प्रवचन के सार (मोक्ष) को प्राप्त कर लेता है।

इसकी टीका में जयसेनाचार्य कहते हैं कि ‘अभ्यंतर रत्नत्रय के अनुष्ठान को उपादेय करके बहिरंग रत्नत्रय का अनुष्ठान करना सागार अर्थात् श्रावक चर्या है और बहिरंग रत्नत्रय के आधार से अभ्यंतर रत्नत्रय के अनुष्ठानरूप अनगार चर्या है। जिसको धारण करने वाले प्रमत्तसंयत आदि तपोधन (मुनि) कहलाते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि श्रावक के अभेद रत्नत्रय नहीं हो सकता है।

तत्त्वदीपिका टीका के अंत में ४७ नयों का वर्णन है।

सन्मति तर्क और गोम्मटसार में जिन एकांतवादियों का कथन किया गया है, इन नयों का वर्णन करके उन सभी एकांतों को अनेकांतमय गंभीर सागर में निमज्जित कर दिया है। यह नयों की प्ररूपणा करणानुयोग और द्रव्यानुयोग का सेतुबंध है। इन नयों को समझे बिना प्रवचनसार के रहस्य को समझ सकना असंभव है।

इस ग्रंथ के सूक्ष्म अध्ययन से जैनदर्शन का तलस्पर्शी बोध तो होता ही है, साथ ही अशुभोपयोग को छोड़कर शुद्धोपयोग का लक्ष्य रखते हुये शुभोपयोग में प्रवृत्ति करना ही परम कर्तव्य है। यह ज्ञान प्रस्फुटित हो जाता है।

क्षुल्लक श्री सहजानंद वर्णी द्वारा लिखित प्रवचनसार सप्तदशांगी टीका में प्रसंग विवरण, तथ्यप्रकाश, सिद्धांत प्रयोग प्रौढ़ भाषा में दिये गये हैं। जो विद्वानों के लिये उपयोगी हैं। दृष्टियां दी हैं परंतु प्रवचनसार परिशिष्ट के ४७ नयों का अर्थ, विश्लेषण आदि नहीं दिया गया है। मूल गाथा में संस्कृत छाया के शब्दों की मूलधातु , निरुक्ति, समास आदि देने से कुंदकुंददेव के भाव को पकड़ने में सरलता रहेगी । प्रस्तुत टीका में आचार्य जयसेन की टीका भी दी जानी चाहिये थी क्योंकि वह सर्वजन के लिये सुबोध है।

उसमें गुणस्थान की परिपाटी से शुभोपयोग-शुद्धोपयोग का स्पष्ट कथन है। उदाहरणार्थ-आजकल का बहुचर्चित विषय है शुद्धात्मा की अनुभूति जो कि असंयत गृहस्थों के लिए सुलभ कही जाती है। वास्तव में वह नामांतर है, उसके बारे में देखिये पंक्तियां श्री जयसेनाचार्य की-

‘‘यो निर्मोहशुद्धात्मसंवित्तिलक्षणेन शुद्धोपयोगसंज्ञेनागमभाषया पृथक्त्वविर्तकवीचार- प्रथमशुक्लध्यानेन पूर्वं निरवशेषं मोहक्षपणं कृत्वा१’’

जो मोहरहित शुद्धात्मा की अनुभूति लक्षण शुद्धोपयोग नामक ध्यान से जो कि आगमभाषा में पृथक्त्वविर्तकवीचार नामक प्रथम शुक्लध्यान है, उस ध्यान के द्वारा संपूर्ण मोहनीय का नाश करके ।

अभिप्राय यह हुआ कि यहाँ पर शुद्धोपयोग को प्रथम शुक्लध्यान कहा है। अन्यत्र भी जयसेनाचार्य ने २सातवें गुणस्थान से ही शुद्धोपयोग को माना है।

ऐसे ही गाथा ९३ की टीका में कहते हैं कि ‘‘नारकादिपर्यायरूपो न भवाम्यहमिति भेदविज्ञानमूढाश्च परसमया मिथ्यादृष्टयो भवंतीति ।’’

मैं नारक आदि पर्यायरूप नहीं होता हूँ, इस प्रकार से भेदविज्ञान में मूढ़ हुये परसमयी मिथ्यादृष्टि होते हैं।

ऐसे ऐसे बहुत से प्रकरण हैं कि जिनके द्वारा आज के विवादस्थ विषयों की गुत्थियां सहज ही सुलझ जाती हैं।