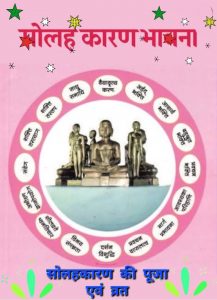

सोलहकारण पूजा

षोडशकारण व्रत में

अथ स्थापनागीता छंद

दर्शनविशुद्धी आदि सोलह, भावना भवनाशिनी।

दर्शनविशुद्धी आदि सोलह, भावना भवनाशिनी। जो भावते वे पावते, अति शीघ्र ही शिवकामिनी।।

हम नित्य श्रद्धा भाव से, इनकी करें आराधना।

पूजा करें वसुद्रव्य ले, करके विधीवत थापना।।१।।

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणभावनासमूह! अत्र अवतर अवतर संवौषट् आह्वाननं।

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणभावनासमूह! अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ: ठ: स्थापनं।

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणभावनासमूह! अत्र मम सन्निहतो भव भव वषट् सन्निधीकरणं।

अथाष्टकं

(चाल-चौबीसों श्रीजिनचंद…..)

पयसागर को जल स्वच्छ, हाटक भृंग भरूँ।

पयसागर को जल स्वच्छ, हाटक भृंग भरूँ। जिनपद में धारा देत, कलिमल दोष हरूँ।।

वर सोलह कारण भाय, तीरथनाथ बनें।

जो पूजें मन वच काय, कर्म पिशाच हने।।१।।

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणभावनाजिनगुण-संपद्भ्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा।

मलयज चंदन कर्पूर, केशर संग घिसा।

जिनगुण पूजा कर शीघ्र, भव भव दु:ख घिसा।।

वर सोलह कारण भाय, तीरथनाथ बनें।

जो पूजें मन वच काय, कर्म पिशाच हने।।२।।

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणभावनाजिनगुण-संपद्भ्यो संसारताप-विनाशनाय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा।

उज्ज्वल शशि रश्मि समान, अक्षत धोय लिये।

अक्षय पद पावन हेतु, सन्मुख पुंज दिये।।

वर सोलह कारण भाय, तीरथनाथ बनें।

जो पूजें मन वच काय, कर्म पिशाच हने।।३।।

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणभावना-जिनगुणसंपद्भ्यो अक्षयपदप्राप्तये अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा।

चंपक सुम हरसिंगार, सुरभित भर लीने।

चंपक सुम हरसिंगार, सुरभित भर लीने। भवविजयी जिनपद अग्र, अर्पण कर दीने।।

वर सोलह कारण भाय, तीरथनाथ बनें।

जो पूजें मन वच काय, कर्म पिशाच हने।।४।।

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणभावनाजिन-गुणसंपद्भ्यो कामबाणविध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा।

नानाविध घृत पकवान, अमृत सम लाऊँ।

नानाविध घृत पकवान, अमृत सम लाऊँ। निज क्षुधा निवारण हेतु, पूजत सुख पाऊँ।।

वर सोलह कारण भाय, तीरथनाथ बनें।

जो पूजें मन वच काय, कर्म पिशाच हने।।५।।

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणभावनाजिन-गुणसंपद्भ्यो क्षुधारोग निवारणाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा।

कंचनदीपक की ज्योति, दशदिश ध्वांत हरे।

निज पूजा भ्रमतम टार, भेद विज्ञान करे।।

वर सोलह कारण भाय, तीरथनाथ बनें।

जो पूजें मन वच काय, कर्म पिशाच हने।।६।।

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणभावनाजिन-गुणसंपद्भ्यो मोहांधकारविनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा।

कृष्णागरु धूप सुगंध, खेवत धूम्र उड़े।

निज अनुभव सुख से पुष्ट, कर्मन भस्म उड़े।।

वर सोलह कारण भाय, तीरथनाथ बनें।

जो पूजें मन वच काय, कर्म पिशाच हने।।७।।

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणभावनाजिन-गुणसंपद्भ्यो अष्टकर्मविध्वंसनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा।

पिस्ता अखरोट बदाम, एला थाल भरे।

पिस्ता अखरोट बदाम, एला थाल भरे। जिनपद पूजत तत्काल, सब सुख आन वरें।।

वर सोलह कारण भाय, तीरथनाथ बनें।

जो पूजें मन वच काय, कर्म पिशाच हने।।८।।

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणभावनाजिन-गुणसंपद्भ्यो मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा।

जल चंदन अक्षत पुष्प, नेवज दीप लिया।

वर धूप फलों से पूर्ण, तुम पद अघ्र्य दिया।।

वर सोलह कारण भाय, तीरथनाथ बनें।

जो पूजें मन वच काय, कर्म पिशाच हने।।९।।

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणभावनाजिन-गुणसंपद्भ्यो अनघ्र्यपदप्राप्तये अर्घं निर्वपामीति स्वाहा।

दोहा

सकल जगत में शांतिकर, शांतिधार सुखकार।

झारी से धारा करूँ, सकल संघ हितकर।।१०।।

शांतये शांतिधारा।

कुंद कमल बेला वकुल, पुष्प सुगंधित लाय।

जिनगुण हेतू मैं करूँ, पुष्पांजलि सुखदाय।।११।।

दिव्य पुष्पांजलि:।

जयमाला

दोहा

स्वातमरस पीयूष से, तृप्त हुये जिनराज।

स्वातमरस पीयूष से, तृप्त हुये जिनराज। सोलह कारण भावना, भाय हुये सिरताज।।१।।

सोमवल्लरी छंद (चामर)

दर्श की विशुद्धी जो पचीस दोष शून्य है।

आठ अंग से प्रपूर्ण सात भीति शून्य है।।

सत्य ज्ञान आदि तीन रत्न में विनीत जो।

साधुओं में नम्रवृत्ति धारता प्रवीण वो।।१।।

शील में व्रतादि में सदोषवृत्ति ना धरें।

विदूर अतीचार से तृतीय भावना धरें।।

ज्ञान के अभ्यास में सदैव लीनता धरें।

भावना अभीक्ष्ण ज्ञान मोहध्वांत को हरें।।२।।

देह मानसादि दु:ख से सदैव भीरुता।

भावना संवेग से समस्त मोह जीतता।।

चार संघ को चतु: प्रकार दान जो करें।

सर्व दु:ख से छूटें सुज्ञान संपदा भरें।।३।।

शुद्ध तप करें समस्त कर्म को सुखावते।

साधु की समाधि में समस्त विघ्न टारते।।

रोग कष्ट आदि में गुरुजनों कि सेव जो।

प्रासुकादि औषधी सुदेत पुण्यहेतु जो।।४।।

भक्ति अरीहंत सूरि, बहुश्रुतों की भी करें।

प्रवचनों की भक्ति भावना से भवदधी तरें।।

छै क्रिया अवश्य करण योग्य काल में करें।

मार्ग की प्रभावना सुधर्म द्योत को करें।।५।।

वत्सलत्व प्रवचनों में धर्म वात्सल्य है।

रत्नत्रयधरों में सहज प्रीति धर्मसार है।।

सोलहों सुभावना पुनीत भव्य को करें।

तीर्थनाथ संपदा सुदेय मुक्ति भी करें।।६।।

वंदना करूँ पुन: पुन: करूँ उपासना।

अर्चना करूँ पुन: पुन: करूँ सुसाधना।।

मैं अनंत दु:ख से बचा चहूँ प्रभो सदा।

‘ज्ञानमती’ संपदा मिले अनंत सौख्यदा।।७।।

दोहा

तीर्थंकर पद हेतु ये, सोलह भावना सिद्ध।

जो जन पूजें भाव से, लहें अनूपम सिद्धि।।८।।

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणभावनाभ्यो जयमाला पूर्णार्घंनिर्वपामीति स्वाहा।

शांतये शांतिधारा।

परिपुष्पांजलि:।

सोलहकारण व्रत

मेघमालाषोडशकारणञ्चैतद्द्वयं समानं प्रतिपद्दिनमेव द्वयोरारम्भं मुख्यतया करणीयम्। एतावान् विशेष: षोडशकारणे तु आश्विनकृष्णा प्रतिपदा एव पूर्णाभिषेकाय गृहीता भवति, इति नियम:। कृष्णपंचमी तु नाम्न एव प्रसिद्धा।

अर्थ-

मेघमाला और षोडशकारण व्रत दोनों ही समान हैं। दोनों का आरंभ भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा से होता है परन्तु षोडशकारण व्रत में इतनी विशेषता है कि इसमें पूर्णाभिषेक आश्विन-कृष्णा प्रतिपदा को होता है, ऐसा नियम है। कृष्णा पंचमी तो नाम से ही प्रसिद्ध है। जम्बूद्वीप संबंधी भरतक्षेत्र के मगध (बिहार) प्रांत में राजगृही नगर है। वहाँ के राजा हेमप्रभ और रानी विजयावती थी। इस राजा के यहाँ महाशर्मा नामक नौकर था और उनकी स्त्री का नाम प्रियंवदा था। इस प्रियंवदा के गर्भ से कालभैरवी नामक एक अत्यन्त कुरुपी कन्या उत्पन्न हुई कि जिसे देखकर माता-पितादि सभी स्वजनों तक को घृणा होती थी।

एक दिन मतिसागर नामक चारणमुनि आकाशमार्ग से गमन करते हुए उसी नगर में आये, तो उस महाशर्मा ने अत्यन्त भक्ति सहित श्री मुनि को पड़गाह कर विधिपूर्वक आहार दिया और उनसे धर्मोपदेश सुना। पश्चात् जुगल कर जोड़कर विनययुक्त हो पूछा-हे नाथ! यह मेरी कालभैरवी नाम की कन्या किस पापकर्म के उदय से ऐसी कुरुपी और कुलक्षणी उत्पन्न हुई है, सो कृपाकर कहिए? तब अवधिज्ञान के धारी श्री मुनिराज कहने लगे, वत्स! सुनो-उज्जैन नगरी में एक महिपाल नाम का राजा और उसकी वेगावती नाम की रानी थी। इस रानी से विशालाक्षी नाम की एक अत्यन्त सुन्दर रूपवान कन्या थी, जो कि बहुत रूपवान होने के कारण बहुत अभिमानिनी थी और इसी रूप के मद में उसने एक भी सद्गुण न सीखा। यथार्थ है-अहंकारी (मानी) नरों को विद्या नहीं आती है। एक दिन वह कन्या अपनी चित्रसारी में बैठी हुई दर्पण में अपना मुख देख रही थी कि इतने में ज्ञानसूर्य नाम के महातपस्वी श्री मुनिराज उसके घर से आहार लेकर बाहर निकले, सो इस अज्ञान कन्या ने रूप के मद से मुनि को देखकर खिड़की से मुनि के ऊपर थूक दिया और बहुत हर्षित हुई।

परन्तु पृथ्वी के समान क्षमावान श्री मुनिराज तो अपनी नीची दृष्टि किये हुए ही चले गये। यह देखकर राजपुरोहित इस कन्या का उन्मत्तपना देख उस पर बहुत क्रोधित हुआ और तुरंत ही प्रासुक जल से श्री मुनिराज का शरीर प्रक्षालन करके बहुत भक्ति से वैयावृत्य कर स्तुति की। यह देखकर वह कन्या बहुत लज्जित हुई और अपने किये हुए नीच कृत्य पर पश्चाताप करके श्री मुनि के पास गई और नमस्कार करके अपने अपराध की क्षमा मांगी। श्री मुनिराज ने उसको धर्मलाभ कहकर उपदेश दिया। पश्चात् वह कन्या वहाँ से मरकर तेरे घर यह काल भैरवी नाम की कन्या हुई है। इसने जो पूर्वजन्म में मुनि की निंदा व उपसर्ग करके जो घोर पाप किया है उसी के फल से यह ऐसी कुरुपा हुई है, क्योंकि पूर्व संचित कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं होता है इसलिए अब इसे समभावों से भोगना ही कर्तव्य है और आगे को ऐसे कर्म न बंधे ऐसा समीचीन उपाय करना योग्य है। अब पुन: वह महाशर्मा बोला-हे प्रभो! आप ही कृपाकर कोई ऐसा उपाय बताइये कि जिससे वह कन्या अब इस दु:ख से छूटकर सम्यक् सुखों को प्राप्त होवे तब श्री मुनिराज बोले-वत्स! सुनो- संसार में मनुष्यों के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं है, सो भला यह कितना सा दु:ख है? जिनधर्म के सेवन से तो अनादिकाल से लगे हुए जन्म-मरणादि दु:ख भी छूटकर सच्चे मोक्षसुख की प्राप्ति होती है और दु:खों से छूटने की तो बात ही क्या है? वे तो सहज ही में छूट जाते हैं। इसलिए यदि यह कन्या षोडशकारण भावना भावे और व्रत पाले, तो अल्पकाल में ही स्त्रीलिंग छेदकर मोक्ष-सुख को पावेगी। तब वह महाशर्मा बोला-हे स्वामी! इस व्रत की कौन-कौन भावनाएं और विधि क्या है? सो कृपाकर कहिए। तब मुनिराज ने इन जिज्ञासुओंको निम्न प्रकार षोडशकारण व्रत का स्वरूप और विधि बताई।

इन १६ भावनाओं को यदि केवली-श्रुतकेवली के पादमूल के निकट अन्त:करण से चिन्तवन की जाये तथा तदनुसार प्रवर्तन किया जाये तो इनका फल तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव का कारण है। आचार्य महाराज व्रत की विधि कहते हैं-भादों, माघ और चैत्र वदी एकम् से कुवार, फाल्गुन और वैशाख वदी एकम् तक (एक वर्ष में तीन बार) पूरे एक-एक मास तक यह व्रत करना चाहिए।

इन दिनों तेला-बेला आदि उपवास करें अथवा नीरस वा एक, दो, तीन आदि रस त्यागकर ऊनोदरपूर्वक अतिथि या दीन दु:खी नर या पशुओं को भोजनादि दान देकर एकभुक्त करें। अंजन, मंजन, वस्त्रालंकार विशेष धारण न करे, शीलव्रत (ब्रह्मचर्य) रखे, नित्य षोडशकारण भावना भावे और यंत्र बनाकर पूजाभिषेक करे, त्रिकाल सामायिक करे और

(ॐ ह्रीं दर्शन-विशुद्धि, विनयसम्पन्नता, शीलव्रतेष्वनतिचार अभीक्ष्णज्ञानोपयोग, संवेग, शक्तितस्त्याग, शक्तितस्तप, साधुसमाधि, वैयावृत्यकरण, अर्हद्भक्ति, आचार्यभक्ति, उपाध्यायभक्ति (बहुश्रुतभक्ति), प्रवचनभक्ति आवश्यकापरिहाणि, मार्ग प्रभावना, प्रवचनवात्सल्यादि षोडशकारणेभ्यो नम:)।

इस महामंत्र का दिन में तीन बार १०८ बार जाप करे। इस प्रकार इस व्रत को उत्कृष्ट सोलह वर्ष, मध्यम ५ अथवा दो वर्ष और जघन्य १ वर्ष करके यथाशक्ति उद्यापन करे अर्थात् सोलह-सोलह उपकरण श्री मंदिरजी में भेंट दे और शास्त्र व विद्यादान करे, शास्त्र भण्डार खोले, सरस्वती मंदिर बनावे, पवित्र जिनधर्म का उपदेश करे और करावे इत्यादि यदि द्रव्य खर्च करने की शक्ति न हो तो व्रत द्विगुणित करे। इस प्रकार ऋषिराज के मुख से व्रत की विधि सुनकर कालभैरवी नाम की उस ब्राह्मण कन्या ने षोडशकारण व्रत स्वीकार करके उत्कृष्ट रीति से पालन किया, भावना भायी और विधिपूर्वक उद्यापन किया, पीछे वह आयु के अंत में समाधिमरण द्वारा स्त्रीलिंग छेदकर सोलहवें (अच्युत) स्वर्ग में देव हुई। वहाँ से बाईस सागर आयु पूर्ण कर वह देव जम्बूद्वीप के विदेहक्षेत्र संबंधी अमरावती देश के गंधर्व नगर में राजा श्रीमंदिर की रानी महादेवी के सीमंधर नाम का तीर्थंकर पुत्र हुआ सो योग्य अवस्था को प्राप्त होकर राज्योचित सुख भोग जिनेश्वरी दीक्षा ली और घोर तपश्चरण कर केवलज्ञान प्राप्त करके बहुत जीवों को धर्मोपदेश दिया तथा आयु के अंत में समस्त अघाति कर्मों का भी नाश कर निर्वाण पद प्राप्त किया।

इस प्रकार इस व्रत को धारण करने से कालभैरवी नाम की ब्राह्मण कन्या ने सुर-नर भवों के सुखों को भोगकर अक्षय अविनाशी स्वाधीन मोक्षसुख को प्राप्त कर लिया, तो जो अन्य भव्यजीव इस व्रत को पालन करेंगे उनको भी अवश्य ही उत्तम फल की प्राप्ति होवेगी।

सोलहकारण भावनाएँ

(षट्खण्डागम ग्रंथ के आधार से) दिगम्बर जैन परम्परा में ‘षट्खण्डागम ग्रंथ’ सिद्धान्त के सर्वोपरि ग्रंथ माने हैं। इस षट्खण्डागम में छह खण्डों के-१. जीवस्थान, २. क्षुद्रकबंध, ३. बंधस्वामित्वविचय, ४. वेदनाखण्ड, ५. वर्गणाखण्ड और ६. महाबंध, ये नाम हैं। इनमें से षट्खण्डागम का जो तृतीय खण्ड है-‘‘बंधस्वामित्वविचय’’ इस ग्रंथ में जीव के साथ कर्मों के बंध के लिए जो प्रत्यय-कारण-निमित्त आदि हैं इनका भी विस्तार से कथन है। वर्तमान में मुद्रित षट्खण्डागम (धवला टीका समन्वित) में आठवीं पुस्तक में सर्वप्रथम गुणस्थानों में प्रकृतियों के बंध और अबंध को कहा है। धवलाटीका में श्री वीरसेन स्वामी ने बंध के विषय में तेईस प्रकार के प्रश्न उठाये हैं पुन: उन्हीं के उत्तर दिये हैं। सूत्र ६ की टीका में प्रत्ययों-कारणों को कहा है। यथा-‘‘मिच्छत्तासंजमक-सायजोगा इदि एदे चत्तारिमूलपच्चया।’’ मूल प्रत्यय ४ हैं-मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग। इनके उत्तर भेद ५७ हैं-मिथ्यात्व के ५, असंयम के १२, कषाय के २५ और योग के १५ भेद हैं। इसी तृतीय खण्ड ग्रंथ में तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारणों का भी सुंदर वर्णन आया है।

यथा-कदिहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामगोदं कम्मं बंधंत्ति ?।।३९।।

तत्थ इमेहि सोलसेहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामगोदं बंधंति१।।४०।।

दंसणविसुज्झदाए विणयसंपण्णदाए सीलव्वदेसु णिरदिचारदाए आवासएसु

अपरिहीणदाए खणलवपडिबुज्झ-णदाए लद्धिसंवेगसंपण्णदाए यधाथामे तधातवे

साहूणपासु-अपरिचागदाए समाहिसंधारणाए साहूणं वेज्जावच्चजोगजुत्तदाए

अरहंतभत्तीए बहुसुदभत्तीए पवयणभत्तीए पवयणवच्छलदाए पवयणप्पभावणदाए

अभिक्खणं अभिक्खणं णाणोवजोगजुत्तदाए इच्चेदेहि सोलसेहि कारणेहि

जीवा तित्थयरणामगोदं कम्मंं बंधंति।।४१।।

अर्थ- किन कारणों से जीव तीर्थंकर नाम-गोत्र कर्म को बांधते हैं ?।।३९।। वहाँ इन सोलह कारणों से जीव तीर्थंकर नाम-गोत्र कर्म को बांधते हैंं।।४०।। १. दर्शनविशुद्धता, २. विनयसम्पन्नता, ३. शील व्रतों में निरतिचारता, ४. छह आवश्यकों में अपरिहीनता, ५. क्षणलव-प्रतिबोधनता, ६. लब्धिसंवेगसम्पन्नता, ७. यथाशक्तितप, ८. साधुओं को प्रासुक-परित्यागता, ९. साधुओं की समाधिसंधारणता, १०. साधुओं की वैयावृत्ययोगयुक्तता, ११. अरहंत भक्ति, १२. बहुश्रुतभक्ति, १३. प्रवचन भक्ति, १४. प्रवचनवत्सलता, १५. प्रवचनप्रभावनता और १६. अभीक्ष्ण-अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगयुक्तता, इन सोलह कारणों से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र को बांधते हैं।।४१।। मैंने इस ग्रंथ की ‘सिद्धान्तचिंतामणिटीका’ नाम की टीका में संक्षेप में इनके लक्षण व तत्त्वार्थसूत्र में कथित भावनाओं के अंतर को दिखाया है। जैसे कि- अब यहाँ संक्षेप से इन सोलह कारणों के नाम और लक्षण कहेंगे-

१. दर्शनविशुद्धता भावना-शंका आदि आठ मलदोष और तीन मूढ़ता से रहित जो सम्यग्दर्शन होता है, वही दर्शनविशुद्धता है।

२. विनयसम्पन्नता-ज्ञान, दर्शन और चारित्र के भेद से विनय तीन प्रकार का है, उससे सहित विनयसम्पन्नता है।

३. शीलव्रतेषु निरतिचारता-सम्यक्त्व सहित पाँच व्रतों में और व्रतों के रक्षण लक्षण वाले शीलों में अथवा गुणव्रत-शिक्षाव्रत आदि सात व्रतों-शीलों में अतिचाररहितपना नाम की यह तीसरी भावना है।

४. आवश्यकों में अपरिहीनता-समता, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग इन छह आवश्यक क्रियाओं में हीनता नहीं करना अर्थात् यथासमय आवश्यक क्रियाओं को करना, यह अर्थ है।

५. क्षणलवप्रतिबुद्धता-क्षण और लव ये कालविशेष के वाची हैं। सम्यग्दर्शन, ज्ञान, व्रत, शील, और गुण इनको उज्ज्वल करना, इनके कलंक-दोषों को प्रक्षालित करना अथवा इनको-दोषों को जला देना। प्रत्येक क्षणों में-लवों में सम्यग्दर्शन आदि गुणों को उज्ज्वल करना यह अभिप्राय है।

६. लब्धिसंवेग सम्पन्नता-सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र में जीव का समागम लब्धि है और संवेग का अर्थ हर्ष है। लब्धिसंवेग की संप्राप्ति नाम की यह भावना है।

७. यथाथाम तथातप-यथाशक्ति बारह प्रकार के तपों में प्रवृत्ति करना चाहिए।

८. साधुप्रासुकपरित्यागता-साधुओं को दर्शन, ज्ञान, चारित्र का दान देना। यह भावना साधुओं में ही संभव है।

९. साधुसमाधि संधारणता-साधुओं को रत्नत्रय में सम्यक् प्रकार से अवस्थित करना चाहिए।

१०. साधु और वैयावृत्ययोगयुक्तता-साधुओं की वैयावृत्ति में-सेवा में योगयुक्त होना, यह भावना होती है।

११. अर्हद्भक्ति-घातिया कर्मों से रहित अर्हंतों की और सिद्धों की भक्ति, ऐसी अर्हद्भक्ति नाम की यह भावना है।

१२. बहुश्रुतभक्ति-द्वादशांग के ज्ञानी-उपाध्याय गुरुओं की भक्ति करना, ऐसी यह भावना है।

१३. प्रवचनभक्ति-सिद्धान्त को प्रवचन कहते हैं, उसकी भक्ति नाम से यह भावना है।

१४. प्रवचनवत्सलता-प्रवचन अर्थात् सिद्धान्त, उसमें होने वाले-उसमें रत हुए ऐसे देशव्रती, महाव्रती और असंयतसम्यग्दृष्टी हैं। उनमें अनुराग होना, ये मेरे हैं ऐसा भाव होना प्रवचनवत्सलता है।

१५. प्रवचनप्रभावनता-आगम का अर्थ प्रवचन है, उसकी वृद्धि करना प्रवचनप्रभावना नाम की भावना है।

१६. अभीक्ष्ण-अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगयुक्तता-नित्य ही ज्ञानोपयोग में युक्तपना-तन्मयता का होना यह सोलहवीं भावना है। यहां तक इस सूत्र द्वारा कथित सोलह कारण भावनाओं को कहा गया है। अब विस्तार से कहते हैं- श्री भूतबलि आचार्यवर्य ने इन उपर्युक्त सोलह कारणों को कहा है। वर्तमानकाल में ‘‘तत्त्वार्थसूत्र’’ ग्रंथ में कथित जो तीर्थंकर नामकर्म के आस्रव के कारणभूत सोलहकारण भावनाएं हैं, उनके क्रमों में और इनके क्रमों में अन्तर है। उसे ही दिखाते हैं- १. दर्शनविशुद्धि २. विनयसम्पन्नता ३. शील व्रतों में अनतिचार ४. अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग ५. संवेग ६. शक्तितस्त्याग ७. शक्तितस्तप ८. साधुसमाधि ९. वैयावृत्यकरण १०. अर्हद्भक्ति ११. आचार्यभक्ति १२. बहुश्रुतभक्ति १३. प्रवचनभक्ति १४. आवश्यक अपरिहाणि १५. मार्गप्रभावना और १६. प्रवचनवत्सलत्व, ये तीर्थंकर प्रकृति के आस्रव हैं।।२४।।

यहाँ पर श्री भट्टाकलंकदेव आचार्य के द्वारा कथित इन भावनाओं का संक्षिप्त लक्षण कहते हैं-

१. जिनेन्द्रदेव द्वारा उपदिष्ट निर्ग्रन्थ मोक्षमार्ग में रुचि और नि:शंकित आदि आठ अंगों का पालन करना दर्शनविशुद्धि भावना है।

२. ज्ञानादि में और उनके धारियों में आदर करना अथवा कषायों की निवृत्ति होना विनयसम्पन्नता है।

३. चारित्र के भेदरूप शीलव्रतों में निर्दोष प्रवृत्ति, शीलव्रतों में निरतिचारता है-यह शीलव्रतेष्वनतिचार भावना है।

४. ज्ञानभावना में नित्य ही युक्त-उपयोग लगाना अभीक्ष्णज्ञानोपयोग भावना है।

५. संसार के दु:खों से नित्य ही भयभीत रहना संवेग भावना है।

६. पर की प्रीति के लिए अपने धन का त्याग करना त्याग भावना है।

७. अपनी शक्ति कोे नहीं छिपाकर जिनशास्त्रों से अविरोधी कायक्लेश आदि करना तप भावना है।

८. भाण्डागार की अग्नि प्रशमन के समान मुनिगणों के तप का संधारण करना समाधि भावना है।

९. गुणवानों पर दु:ख के आ जाने पर निर्दोष विधि से उसको दूर करना वैयावृत्य भावना है।

१०. अर्हंतों की भक्ति करना, भावविशुद्धियुक्त अनुराग होना अर्हद्भक्ति भावना है।

११. आचार्यों की भक्ति करना आचार्यभक्ति भावना है।

१२. बहुश्रुत-उपाध्यायों की भक्ति-बहुश्रुतभक्ति भावना है।

१३. प्रवचनों की भक्ति करना-अनुराग करना प्रवचनभक्ति भावना है।

१४. छहों आवश्यक क्रियाओं को यथासमय करना आवश्यक अपरिहाणि भावना है।

१५. ज्ञान, तप, जिनपूजा विधि से धर्म को प्रकाशित करना मार्गप्रभावना भावना है।

१६. जैसे बछड़े में गाय का प्रेम होता है वैसे ही सहधर्मियों में स्नेह भाव रखना प्रवचनवत्सलत्व भावना है।

ये सोलह कारण सम्यक् प्रकार से भावित किये गये कतिपय हों या संपूर्ण हों, ये तीर्थंकर नामकर्म के आस्रव के कारण हैं ऐसा श्रद्धान करना चाहिए। पूर्वोक्त षट्खण्डागम सूत्र में कथित भावनाओं में और तत्त्वार्थसूत्र में कथित भावनाओं में पंद्रह भावनाएँ तो समान ही हैं, केवल यहाँ षट्खण्डागम में ‘‘क्षणलवप्रतिबुद्धता’’ नाम की भावना है और वहाँ तत्त्वार्थसूत्र में आचार्यभक्ति नाम की भावना है। दोनों के लक्षण में भी अन्तर है। अन्यत्र-अनगारधर्मामृत ग्रंथ में इन सोलहकारण भावनाओं के साथ अपायविचय धर्मध्यान भी विशेष रूप से लिखा गया है।श्रेयोमार्गानभिज्ञानिह भवगहने जाज्वलदु:खदाव- स्कंध चंक्रम्यमाणानतिचकितमिमानुद्धरेयं वराकान्। इत्यारोहत्परानुग्रहरसविलसद्-भावनोपात्तपुण्य- प्रकान्तैरेव वाक्यै: शिवपथमुचितान् शास्ति योऽर्हन् स नोऽव्यात्।।२।।जैसे कि-इस भवरूपी भीषण वनों में दु:खरूपी दावानल बड़े वेग से जल रही है और श्रेयोमार्ग से अनजान ये बेचारे प्राणी अत्यन्त भयभीत होकर इधर-उधर भटक रहे हैं। ‘मैं इनका उद्धार करूँ ’ इस बढ़ते हुए परोपकार के भावनारूपी रस से विशेष रूप से शोभायमान भावना से संचित पुण्य से उत्पन्न हुए वचनों के द्वारा जो उसके योग्य प्राणियों को मोक्षमार्ग का उपदेश देते हैं वे अर्हंतदेव हमारी रक्षा करें।।२।।

इसकी स्वोपज्ञटीका में लिखा है- श्रेयोमार्ग अर्थात् व्यवहार से सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप रत्नत्रय और निश्चय से तन्मय-रत्नत्रयमय स्वात्मा ही श्रेयोमार्ग है। उससे अनभिज्ञ-सम्यक् प्रकार से मुक्ति के उपाय में जो मूढ़ हैं। इस भव गहन में-संसाररूपी अटवी में जहाँ दु:खरूपी दावानल-अग्नि धधक रही है, उसमें झुलस रहे हैं ऐसे इन बेचारे प्राणियों को उस संसाररूपी वन से निकलने के उपाय का उपदेश देकर मैं उनका उद्धार करूँ-उपकार करूँ। ऐसी यह तीर्थंकर प्रकृति के बंध को कराने वाली भावना मुख्यरूप से ‘अपायविचय’ धर्मध्यानरूप है। ‘इस प्रकार मैं एक साथ तीनों जगत के प्राणियों का उद्धार करने में समर्थ होऊँ ’ इस प्रकार परम करुणा से अनुरक्त अंत:करणरूप चैतन्य परिणाम लक्षण आत्मस्वरूप से परिणत होते हुए क्षण-क्षण में वृद्धिंगत अनुग्रह के योग्य प्राणियों के प्रति जो अनुग्रह भाव होता है वही हुआ करुणारस, उससे शोभायमान जो भावना है, वह सामान्य केवली आदि में पूर्व में नहीं पाई जा सकती है, जो कि अन्य में नहीं हो सके ऐसी असाधारण भावना से शोभित भव्यों के हृदय की जो परम पुण्य तीर्थंकर नामकर्म के लिए कारण ऐसे पुण्यस्वरूप और दर्शनविशुद्धि आदि सोलह कारणस्वरूप नमस्कार के संस्काररूप है। ऐसे कारणों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके कालान्तर में उसके उदय के होने पर अपनी दिव्यध्वनि के द्वारा जो मोक्षमार्ग का उपदेश देते हैं वे अर्हंत भगवान हमारी रक्षा करें। लोक में भी देखा जाता है कि जो परोपकार में तत्पर हैं ऐसे महापुरुष घोर जंगल में भटके लोगों को मार्ग दिखा देते हैं। यहाँ जंगल को दिखाया है कि वह जंगल जहाँ दावानल अग्नि खूब जोरों से धधक रही है और तमाम वृक्ष, जंतु आदि को जला रही है। दुर्दैव के निमित्त से जो पथिक उस वन में भटक गये हैं और वहाँ से निकलने के मार्ग को नहीं जान रहे हैं, जो कि पुन: उसी दावानल आदि की ओर ही भाग रहे हैं ऐसे लोगों को घबराए हुए देखकर करुणा से आद्र्रचित्त होकर उनको सम्यक् प्रकार से निकलने के मार्ग का उपदेश देने की इच्छा रखते हैं। उसी प्रकार से यहाँ जानना चाहिए। कहा भी है- दर्शनविशुद्धि आदि भावनाओं से उत्पन्न हुए तीर्थंकर प्रकृति के उदय से जो दु:खों को नष्ट करने के इच्छुक ऐसे आयुष्मान भव्यों को इष्टकारी धर्मतीर्थ का उपदेश देते हैं वे ही अर्हंतदेव हैं। अब दिव्यध्वनि का लक्षण कहते हैं- जो समस्त प्राणियों के लिए हितकर है, वर्णसहित नहीं है, जिसके बोलते समय दोनों ओष्ठ नहीं हिलते हैं, जो इच्छापूर्वक नहीं है, न दोषों से मलिन है, जिसका क्रम श्वास से रुद्ध नहीं होता, जिन वचनों को पारस्परिक वैर भाव त्यागकर प्रशांत पशुगणों के साथ सभी श्रोता सुनते हैं, समस्त विपत्तियों को नष्ट कर देने वाले सर्वज्ञ देव के अपूर्व वचन हमारी रक्षा करें।

शंका-यह दिव्यवाणी अहोरात्र कितने काल पर्यंत खिरती है ?

समाधान-पूर्वाण्ह में, मध्यान्ह में, अपराण्ह में और मध्यम रात्रि में छह-छह घड़ी दिव्यध्वनि खिरती है, जैसा कि सूत्रों के अर्थ में कहा है-जैनागम में कहा है। ऐसी तीर्थंकर प्रकृति को कर्मभूमिया मनुष्य ही बांधते हैं, स्त्री अथवा नपुंसक नहीं बांधते हैं। किन्तु जो कोई द्रव्यवेद से पुरुष हैं और भाव से स्त्रीवेदी हैं या भाव से नपुंसकवेदी हैं ऐसे पुरुष भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं। पंचसंग्रह ग्रंथ में भी कहा है- स्त्रीवेद और नपुंसकवेद में भी तीर्थंकर और आहारक का बंध विरुद्ध नहीं है क्योंकि उदय का ही पुरुषवेद में नियम है। ये भाववेदी जीवन भर उसी भाव से रहते हैं। कहा भी है-कषाय के समान भाववेद अन्तर्मुहूर्त स्थायी हो, ऐसा नहीं है, प्रत्युत जन्म से लेकर मरणपर्यंत उसी भाववेद का उदय रहता है अर्थात् द्रव्य से कोई पुरुष है और भाव से स्त्रीवेदी, तो यह भाववेद भी उस पुरुष के जीवन भर रहता है। कथा ग्रंथ में द्रव्यस्त्रियों के भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध सुना जाता है वह भी परम्परा से पुरुषवेद में ही है न कि स्त्रीभव से। जैसे कि षोडशकारण व्रत की कथा में कहा है- जंबूद्वीप के भरतक्षेत्र में मगधदेश में राजगृही नगरी के राजा हेमप्रभ थे, उनकी रानी विजयावती थीं। उनके राजभवन में महाशर्मा नाम का एक नौकर था, उसकी पत्नी प्रियंवदा थी। इनके एक कालभैरवी नाम की कुरूपा पुत्री थी। एक बार इस कन्या ने मतिसागर नाम के महामुनि के मुखकमल से अपने पूर्वभव सुनकर धर्म में रुचि रखते हुए सोलहकारण व्रत ग्रहण किये। वह ब्राह्मण कन्या विधिवत् व्रत का अनुष्ठान करके अन्त में समाधिपूर्वक मरण करके स्त्रीपर्याय को छेदकर अच्युत स्वर्ग में देव हो गई। पुन: परम्परा से विदेहक्षेत्र में अमरावती देश के गंधर्व नगर में राजा श्रीमंदर की रानी महादेवी से ‘सीमंधर’ नाम के तीर्थंकर पुत्र हुए हैं। ऐसा ‘जैन व्रतकथा संग्रह’ में कहा है।

ऐसे ही एक श्रुतस्कधव्रत की भी कथा है- जंबूद्वीप के भरतक्षेत्र में अंगदेश के पटनानगर में राजा चन्द्ररुचि की चन्द्रप्रभा रानी थीं। उनके एक ‘श्रुतशालिनी’ नाम की पुत्री थी। एक समय ‘वद्र्धमान’ नाम के महामुनि से अपने पूर्वभव को सुनकर और श्रुतस्कंधव्रत के माहात्म्य को जानकर उस श्रुतशालिनी कन्या ने श्रुतस्कंध व्रत को ग्रहण कर विधिवत् करके अन्त समय समाधिपूर्वक मरणकर स्त्रीपर्याय से छूटकर इन्द्रपद प्राप्त किया। पुन: पश्चिम विदेहक्षेत्र में कुमुदवती देश के अशोकपुर नगर में पद्मनाभ राजा की पट्टरानी जितपद्मा के गर्भ में आकर ‘नयंधर’ नाम के तीर्थंकर हुए हैं, इन्होंने चक्रवर्ती और कामदेव पद भी प्राप्त किया है। यहाँ भी परम्परा से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध जानना चाहिए। अथवा, स्त्रीपर्याय को छेदकर देवों में उत्पन्न होकर पुन: वहाँ से च्युत होकर मनुष्यों में उत्पन्न होकर कोई पुरुष तीर्थंकर आदि के पादमूल में तीर्थंकर प्रकृति को बांध लेते हैं, उनके दीक्षा, केवलज्ञान और निर्वाण ये तीन कल्याणक होते हैं। किन्हीं के दीक्षा के अनन्तर तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने पर दो कल्याणक होते हैं। इस प्रकार के नियम से इन कालभैरवी और श्रुतशालिनी कन्याओं ने दो अथवा तीन कल्याणक को प्राप्त करने वाले तीर्थंकर पद को प्राप्त किया होगा क्योंकि विदेहक्षेत्रों में दो कल्याणक वाले या तीन कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं, ऐसा आगम में सुना जाता है। यहाँ प्रश्न होता है कि- यदि कर्मभूमिया मनुष्य ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं तब तो इस मध्यलोक में कितनी कर्मभूमियाँ हैं और कहाँ-कहाँ हैं ? आचार्यदेव उत्तर देते हैं- ‘‘ढाईद्वीप और दो समुद्रों में पंद्रह कर्मभूमियाँ हैं।’’ ऐसा सामायिक दण्डक में पढ़ा जाता है अत: पंद्रह कर्मभूमियाँ हैं। पुनश्च विस्तार से ‘कल्याणालोचना’ में एक सौ सत्तर कर्मभूमियाँ मानी हैं- एक सौ सत्तर क्षेत्रों में होने वाले भूतकालीन, भविष्यत्कालीन और वर्तमानकालीन जो एक सौ सत्तर तीर्थंकर हुए हैं, होते हैं, होवेंगे।

उन-उनकी जो विराधना की है, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। प्रतिक्रमण भक्ति में भी कहा है- दश भरत-ऐरावत में और पाँच महाविदेहों में, जो लोक में साधु, संयत और तपस्वी हैं ये सब मेरे लिए मंगल करें और मुझे पवित्र करें। यहाँ अभिप्राय यह है कि संक्षेप में ढाईद्वीप में पंद्रह कर्मभूमियाँ हैं और विस्तार से एक सौ सत्तर कर्मभूमियाँ हैं। अब यहाँ एक सौ सत्तर कर्मभूमियोें का स्पष्टीकरण करते हैं- इस मध्यलोक में असंख्यात द्वीप-समुद्रों के मध्य में ठीक बीचोेंबीच में जंबूद्वीप नाम का पहला द्वीप है। यह एक लाख योजन विस्तृत गोलाकार थाली के समान है। इसे वेष्टित कर दो लाख योजन व्यास वाला लवणसमुद्र है। उसको वेष्टित कर चार लाख योजन व्यास वाला धातकीखण्ड द्वीप है। उसको वेष्टित कर आठ लाख योजन व्यास वाला कालोदधि नाम का समुद्र है। इसे वेष्टित कर सोलह लाख योजन व्यास वाला पुष्कर द्वीप है। इस पुष्करद्वीप के मध्य-ठीक बीच में वलयाकार मानुषोत्तर पर्वत है, इस पर्वत के निमित्त से आभ्यंतर पुष्करद्वीप और बाह्य पुष्करद्वीप ऐसे दो भेद हो जाते हैं। इसीलिए आधे-आधे पुष्कर होने से इसे ‘पुष्करार्ध’ कहते हैं। इस अभ्यंतर पुष्करार्ध द्वीप में कर्मभूमि की व्यवस्था है और मनुष्यों का अस्तित्व यहीं तक है अत: यहाँ तक यह मत्र्यलोक-मनुष्यलोक कहलाता है। पुन: इस मानुषोत्तर पर्वत से आगे के बाह्य भाग में भोगभूमि की व्यवस्था है। दूने-दूने विस्तार से मानुषोत्तर पर्वत पर्यंत यह मनुष्यलोक पैंतालिस लाख योजन विस्तार वाला है। इतने प्रमाण मात्र का ही ‘सिद्धलोक’ है। इस जंबूद्वीप में हिमवान्, महाहिमवान्, निषध, नील, रुक्मी और शिखरी नाम वाले छह कुलाचल पर्वत हैं। इन पर्वतों से विभाजित हुए भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत ये सात क्षेत्र हैं। इन सातों में से भरतक्षेत्र और ऐरावत क्षेत्रों में विजयार्ध पर्वत और गंगा-सिंधु तथा विजयार्ध पर्वत व रक्ता-रक्तोदा नदियों के निमित्त से छह-छह खण्ड हो जाते हैं। इन भरत और ऐरावत क्षेत्रों में छह काल परिवर्तन के निमित्त से अशाश्वत कर्मभूमियाँ हैं।

श्री उमास्वामी आचार्यदेव ने तत्त्वार्थसूत्र महाशास्त्र में कहा भी है-भरतक्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के छह कालों से वृद्धि और ह्रास होते हैं।।२७।।

विदेहक्षेत्र के ठीक मध्य में ‘सुदर्शनमेरु’ नाम का सुमेरुपर्वत है। इस सुमेरु की विदिशाओं में चार गजदंत पर्वत हैं। इस मेरु के दक्षिण और उत्तर में देवकुरु और उत्तरकुरु नाम की दो उत्तम भोगभूमियाँ हैं। इस मेरु के पूर्व और पश्चिम में सीता और सीतोदा नदियाँ हैं इसलिए इन सीता-सीतोदा नदी के निमित्त से पूर्व विदेह-पश्चिम विदेह में दक्षिण-उत्तर ऐसे भेद होकर विदेहक्षेत्र के चार भेद हो गये हैं। पूर्व विदेह में सीतानदी के उत्तर भाग से प्रारंभ करके दक्षिण भाग पर्यंत चित्रकूट, पद्मकूट, नलिनकूट, एकशैलकूट, त्रिकूट, वैश्रवण, अंजन और आत्मांजन नाम के आठ वक्षार पर्वत हैं। इन्हीं के मध्य गाधवती, ह्रदवती, पंकवती, तप्तजला, मत्तजला, उन्मत्तजला नाम की छह विभंगा नदियाँ हैं। इन वक्षार और विभंगा नदियों के निमित्त से सोलह विदेह देश पूर्व विदेहक्षेत्र में हो गये हैं। इसी प्रकार से पश्चिम विदेह सीतोदा महानदी के दक्षिण भाग से प्रारंभ कर उत्तर भाग पर्यंत क्रम से श्रद्धावान, विजटावान, आशीविष, सुखावह, चंद्रमाल, सूर्यमाल, नागमाल और देवमाल ये आठ वक्षार पर्वत हैं तथा क्षारोदा, सीतोदा, स्रोतोवाहिनी, गंभीरमालिनी, फैनमालिनी और ऊर्मिमालिनी नाम से छह विभंगा नदियाँ हैं। इन सोलह वक्षार और छह विभंगा नदियों के निमित्त से यहाँ भी पश्चिमविदेह क्षेत्र में सोलह विदेह क्षेत्र हो जाते हैं। ये सभी विदेह देश-क्षेत्र मिलाकर बत्तीस हो जाते हैं। इन बत्तीस विदेह क्षेत्रों के नाम कहते हैं- कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छकावती, आवर्ता, लांगलावर्ता, पुष्कला, पुष्कलावती ये विदेहदेश सीतानदी के उत्तर तट पर भद्रसाल वेदी के आगे से क्रम से स्थित हैं पुन: इसी सीता नदी के दक्षिण तट पर देवारण्य वेदिका के आगे से प्रारंभ होकर वत्सा, सुवत्सा, महावत्सा, वत्सकावती, रम्या, सुरम्या, रमणीया और मंगलावती ये आठ विदेह क्षेत्र हैं पुन: सुमेरु के पश्चिम भाग में सीतोदा नदी के दक्षिण तट पर भद्रसाल वेदी के आगे से क्रम से पद्मा, सुपद्मा, महापद्मा, पद्मकावती, शंखा, नलिनी, कुमुदा और सरित् ये आठ विदेह क्षेत्र हैं। आगे इसी सीतोदा नदी के उत्तर तट पर देवारण्य वेदिका से आगे से लेकर वप्रा, सुवप्रा, महावप्रा, वप्रकावती, गंधा, सुगंधा, गंधिला और गंधमालिनी ये आठ विदेह क्षेत्र हैं। इन प्रत्येक बत्तीस विदेह क्षेत्रों में विजयार्ध पर्वत और गंगा-सिंधु नदी के निमित्त से छह-छह खण्ड हो जाते हैं। सीता-सीतोदा के दक्षिण भाग में नदियों के नाम रक्ता-रक्तोदा हैं यह विशेष जानना। इन छह खण्डों में पाँच-पाँच म्लेच्छ खण्ड हैं और एक-एक आर्यखण्ड हैं। अब पूर्वोक्त कच्छा आदि विदेह क्षेत्रों में आर्यखण्ड के मध्य में स्थित जो राजधानी हैं, उनके नाम कहते हैं- क्षेमा, क्षेमपुरी, अरिष्टा, अरिष्टपुरी, खड्गा, मंजूषा, औषधि, पुण्डरीकिणी। सुसीमा, कुण्डला, अपराजिता, प्रभंकरा, अंका, पद्मावती, शुभा, रत्नसंचया। अश्वपुरी, सिंहपुरी, महापुरी, विजयपुरी, अरजा, विरजा, अशोका, वीतशोका। विजया, वैजयंती, जयंता, अपराजिता, चक्रपुरी, खड्गपुरी, अयोध्या और अवध्या ये क्रमश: बत्तीस राजधानी हैं। इस प्रकार जंबूद्वीप में भरत और ऐरावत क्षेत्र में एक-एक आर्यखण्ड ऐसे दो आर्यखण्ड हैं। ये बत्तीस देश-बत्तीस विदेह क्षेत्रों के बत्तीस आर्यखण्ड और भरत-ऐरावत के मिलकर चौंतीस आर्यखण्ड हैं। ये ही चौंतीस कर्मभूमियाँ हैं। धातकी खण्ड में पूर्व धातकीखण्ड और पश्चिम धातकी खण्ड में चौंतीस-चौंतीस कर्मभूमियाँ हैं। इसी प्रकार पुष्करार्ध द्वीप में पूर्व पुष्करार्ध और पश्चिम पुष्करार्ध रूप से दोनों में चौंतीस-चौंतीस कर्मभूमियाँ हैं। इस तरह ढाई द्वीपों में एक सौ सत्तर कर्मभूमियाँ हैं। इनमें से एक सौ साठ (१६०) कर्मभूमियाँ शाश्वत हैं। पाँच भरत और पाँच ऐरावत क्षेत्रों की दश कर्मभूमियाँ अशाश्वत हैं। इन कर्मभूमियों में उत्पन्न हुए मनुष्य ही केवली भगवान अथवा श्रुतकेवली महामुनियों के पादमूल में सोलहकारण भावनाओं को भा करके और तद्रूप से परिणत हो करके तीर्थंकर प्रकृति के बंध को करने में समर्थ हो सकते हैं, अन्य जीव नहीं, ऐसा जानना। यहाँ तात्पर्य यह है कि-यह सब जानकर कर्मभूमियों में उत्पन्न होकर प्रतिदिन दर्शनविशुद्धि आदि भावनाओं को भाते हुए तथा तीर्थंकर पद के लिए कारणभूत ऐसी इन भावनाओं रूप से परिणमन करते हुए चिंतन करना चाहिए कि हमें तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान अथवा श्रुतकेवली महामुनियों का पादमूल-चरणसानिध्य कब प्राप्त होगा ? ऐसा चिंतन करते हुए हमें अपना सम्यग्दर्शन दृढ़ करना चाहिए। चूँकि ऐसी भावनाओं के करते रहने से एक न एक दिन हमें तीर्थंकर भगवन्तों के समवसरण का सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा तथा सम्यग्दर्शन, रत्नत्रय अथवा एकदेशसंयम के माहात्म्य से नियम से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वहाँ पर अवधिज्ञान से एवं दर्शनविशुद्धि आदि सोलहकारण भावनाओं की भावना के संस्कार के निमित्त से विदेहक्षेत्र में जाकर वहाँ श्री सीमंधर भगवान के समवसरण में पहुँचकर हम और आप साक्षात् जिनेन्द्रदेव, श्री तीर्थंकर भगवान का बार-बार दर्शन करके अपने सभी मनोरथों को पूर्ण करेंगे।