हम तो कबहुँ न निज घर आये

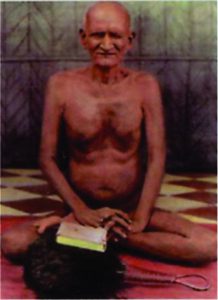

स्व. आचार्य वीरसागर जी महाराज का एक उद्बोधक प्रवचनसंकलन

श्री जगदीश चन्द जैन शास्त्री, साहित्यरत्न झिंझाना (मुजफ्फरनगर)

एक दिन वीतराग गुरु उपदेश दे रहे थे। श्रोता लोग बड़े भक्ति—विभोर होकर सुन रहे थे। गुरु कह रहे थे— एक छोटा बालक था। वह एक दिन अपने पिता के साथ पैदल बम्बई शहर में शहर में घूम रहा था। एक स्थान पर बड़ी भीड़ थी। पिता चलते गये। उन्हें अपने बच्चे का ध्यान नहीं आया, तो रोने लगा और वह दूसरी दिशा में पिता को ढूंंढने के लिये भागने लगा।

आगे बढ़ा तो उसने एक महफिल लगी हुई देखी। अनेक सुन्दर स्त्रियाँ नृत्य कर रही थीं, मस्ती के दौर चल रहे थे। मिठाइयाँ और नमकीन मेजों पर सजी हुई थीं। कोकाकोला और फलों के रस रक्खे हुए थे। लोग जो मांगते थे, वह तुरन्त मिल जाता था। वह बालक महफिल में घुस गया और एक कुर्सी पर बैठकर खाने—पीने में और नाच—गाने में तन्मय हो गया। बालक बेचारा अपने पिता को भूल गया, अपने घर को भूल गया। महफिल समाप्त हुई तो बालक को फिर से होश आया।

उसे पिता और घर की याद सताने लगी। वह वहाँ से रोता—चिल्लाता भागा। राह में एक व्यक्ति मिला। वह अपने साथ फुसलाकर ले गया, बोला—‘चल, तेरे पिता के पास पहुँचा दूँ।’’ भोला बालक उसके साथ चल दिया। वह बालक को अपने घर ले गया। वह बालक से नौकरों जैसा काम लेता था। बालक काम नहीं करता तो उस पर मार पड़ती थी।

करोड़पति पिता का इकलौता पुत्र मुसीबत का मारा तमाशा देखने के लोभ में फस गया और मजदूरी और गुलामी का आज काम करना पड़ रहा है। जो कल मालिक था, वह आज मजदूर बन गया है। वह अपने घर की जो रूखा— सूखा मिल जाता है, उसी में प्रसन्न रहता है।

मन में वह दु:खी है लेकिन दु:ख की छाया थोड़ी देर रहती है। मार के भय से मन काम में उलझाये रहता है, जिससे वह दु:ख की छाया थोड़ी देर रहती है। एक दिन मौका पाकर वह लड़का उस घर से भाग निकला। वह मार के भय से भागता ही गया। पकड़े जाने के भय से वह भागता ही जा रहा था। वह बहुत दूर निकल गया।

थक जाने के कारण उसकी सांस फूल रही थी। सुस्ताने को जरा खड़ा हुआ था, इतने में उधर से एक व्यक्ति आया। तहमद बाँधे हुए, आँखे लाल सुर्ख थीं। हाथ में मोटा सोटा। वह आकर उस भयातुर बालक को घूरने लगा। वह समझ गया था और डपटते हुए बोला—‘‘क्यों बे, भागकर आया है कहीं से ? चल मेरे साथ।’’ बालक काँपने लगा। किन्तु वह विरोध भी नहीं कर सका, चुपचाप उसके साथ चल दिया। वह व्यक्ति अपनी माँद में ले गया। गन्दा सुहतला, गन्दा मकान।

उसमें कुछ स्त्री—पुरुष—बालक रह रहे थे। कोई कोढ़ी, कोई लूला, कोई लंगड़ा। सब गन्दे। सब आपस में गन्दी बातें कर रहे थे। कोई लड़ रहा था, कोई गांजा पी रहा था, कोई अफीम खा रहा था। उस व्यक्ति ने बालक को लाकर वहाँ धक्का देते हुए चेतावनी दी—‘‘अगर तूने यहाँ से भागने का प्रयत्न किया तो समझ ले, तेरी भी टाँग उस लड़के की तरह पत्थर से तोड़ दूंगा।’’ बेचारा बालक भय और आतंक से सिहर उठा। वह रोने लगा।

तभी तड़ाक् से उसके गाल पर चाँटा मारा और एक कर्कश चेतावनी दी—खबरदार यहाँ रोने—धोने का कोई काम नहीं।’’ अब हर रोज उसकी देह में से खून निकाला जाता, तरह—तरह से। कीमा बनाया जाता। यन्त्रणा से यह छटपटाता तो निर्दयता से मार पड़ती। भूखा—प्यासा रक्खा जाता।

कई बार उसे आग से जला दिया। कई बार छूरी से घाव कर दिया और नमक भर दिया। वह दिन—रात तड़पता। दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाते। यह रो नहीं सकता था, मार का भय था। प्रतिकार करने का उसमें बल नहीं था। एक दिन ऐसा आया जब पुलिस ने उस अड्डे की तलाशी ली। सब पंछी वहाँ से उड़ गये। उस बालक को पुलिस से वहाँ से निकाला।

पुलिस ने उसका नाम पूछा तो उसे अपना नाम तक याद नहीं रहा था। पिता का नाम पूछा तो बस इतना ही नाम याद था—बाबूजी। मुहल्ले मकान का पता पूछा तो वह भी ज्ञात नहीं था, सब भूल चुका था वह। एक सज्जन पुरुष आये और पुलिस से कहा—सुनकर उसे अपने साथ ले गये। अब उसका फिर नया जीवन प्रारम्भ हुआ। वह मिट्टी के घरौंदे बनाता, मिट्टी के खिलौने बनाता। अच्छे नहीं बनते तो वह तोड़ता और फिर बनाता।

टूट जाने पर रोता, क्योंकि उसे उन खिलौने से ममता जो हो गई थी। बनाता, तो वह अहंकार से भर उठता—ये मैंने बनाये हैं ! अपनी ममता और अहंकार से भरी दुनिया में वह खोया रहता। न उसे खाने की सुध थी, न सोने का ध्यान। बस, नये—नये खिलौने गढ़ता रहता। एक दिन पड़ौस की मंजू आ गई। वह खड़ी—खड़ी तमाशा देखती रही।

फिर उसके मन में कुछ ऐसी उमंग आई कि वह भी लग गई उसके साथ खिलौने बनाने में। अब दोनों खिलौने बनाते। टूट जाता तो दोनों बैठकर रोते। एक दिन खिलौने के बँटवारे पर दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों लड़ पड़े, दोनों को चोट आई। अब यह लड़ाई—झगड़े रोज के किस्से हो गये। एक दूसरे के साथ खेले बिना चैन नहीं पड़ता दोनों को, बिना लड़े उनको अच्छा नहीं लगता था। एक दिन बालक के अभिभावक सज्जन का देहान्त हो गया।

मंजू के पिता ने मंजू पर अब पाबन्दी लगा दी। घर—बार पर दूसरों ने कब्जा कर लिया और वह बालक फिर सड़कों पर घूमने लगा। वह अपार वैभव का स्वामी था, किन्तु उसे इसका कभी ज्ञान नहीं हुआ। वह अपने शहर का सबसे बड़ा रईस था, लेकिन उसे अपने घर की याद नहीं थी और वंâगाल बना फिरता था। दूसरों से भी भीख माँगता, दूसरों की गुलामी करता।

वह मारा—मारा फिरता रहा और कभी अपने घर वापिस नहीं आया। कभी नहीं आया। आता कहाँ से, उसे अपने घर की सुध नहीं थी, अपनी सुध नहीं थी। वह कभी जान नहीं पाया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और अब कहाँ जाना है मुझे। दु:खों ने उसका मस्तिष्क खराब कर दिया। पीड़ा का भार असह्य हो उठा तो उस पीड़ा को भुलाने के लिये वह शराब पीने लगा।

शराब पीता और बेहोश होकर सड़कों पर गिरता। वह अब अनेक खोटे काम भी करने लगा था। उन कामों में रस जो अपने लगा था उसे। एक दिन वह नाली के किनारे पड़ा हुआ था, जब तब भूख के मारे चिल्ला उठता था। एक सज्जन पुरुष उधर से निकले, उसे देखा।

उन्हें सन्देह हुआ—कहीं यह सेठ करोड़ीमल का तो बालक नहीं है—सुन्दर लाल ? उन्होंने गौर से देखा। वे पहचान गये—यह सुन्दर लाल ही तो है। कान के पास दाग भी है। उन्हें दया आई उस पर। ये तो मेरे ही नगर के मेरे परिवार के और मेरे पड़ौसी सेठ का इकलौता बालक है।

उस ले चलूं। उन्होंने उस बालक से कहा—‘‘बेटा ! तुम मेरे साथ चलो, अपने घर। तुम्हारी यह क्या दशा हो गयी है ? तुम तो करोड़पति घराने के बालक हो। तुम मेरी ही जाति के और मेरे ही कुटुम्ब के हो।’’

बालक कई बार इसी प्रकार धोखा खा चुका था। विश्वास नहीं हुआ उन सज्जन की बातों पर उसे। फिर शराब वगैरह में आनन्द भी आता था। वह तैयार नहीं हुआ। सज्जन ने उसे बहुत समझाया। एक बार उसके मन में आया और चल भी दिया; किन्तु राह कंकरीली थी, पहाड़ की चढ़ाई थी; वह लौट आया। अब उधर कभी नहीं जायेगा, बड़ी परेशानी है उस राह में।

और अब वह कभी अपने घर नहीं जा पायेगा। वह उल्टी दिशा को चल दिया। घर उससे दूर होता चला गया। दूर, बहुत दूर। गुरुदेव इतना कहकर थोड़ा रुके। लोगों ने समझा—गुरु किसी बालक की कहानी सुना रहे हैं। तभी गुरु की गम्भीर वाणी सुनाई दी— भव्य जनों ! यह किसी बालक की कहानी नहीं है।

यह तो सब संसारी प्राणियों की कहानी हैं यह तो उस आत्मा की कहानी है जो अपना घर भूल गयी है और संसार में चारों ओर चक्कर लगाती फिरती है। संसार की ८४ लाख योनियों में और चारों गतियों में भ्रमण कर रही है। मोह इसे भड़का कर, फुसला कर बार—बार ले जाता है। उसने चार कषाय—क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, राग—द्वेष आदि अनेक अनुचरों को भेजकर इसे बार—बार बहकाया और फुसलाया।

वे इसे नरक में ले गये। वहां जाकर यह आत्मा रात—दिन दूसरे के साथ लड़ने—झगड़ने में लगा रहा। भूख—प्यास के मारे इसका बुरा हाल था। किन्तु दूसरों को मारने और काटने में इसको मजा आता था। यही काम नाना प्रकार से दूसरे करते थे इसके साथ।

यह वहाँ से निकल भाग तो पशु गति

यह वहाँ से निकल भाग तो पशु गति में पहुँच कर इसे बड़ी—बड़ी पीड़ाएं सहनी पड़ीं। वध—बन्धन, मारन—ताड़न, छेदन—भेदन, भूख—प्यास नाना भाँति के कष्ट उठाने पड़े। यहाँ जीवन दूसरों की दया पर निर्भर रहा। जीवन के दुश्मन अनेक किन्तु दया करने वाला कोई नहीं। मनुष्य भी दुश्मन और पशु—पक्षी, कीड़े—मकौड़े भी दुश्मन थे।

एक दिन यह वहाँ से भी भाग निकला। कभी पुण्य के जोर से यह देवों की महफिल में पहुँच गया, इसे देव—योनि मिल गयी। देखा, पहले कुछ संकोच हुआ। थोड़ी देर में संकोच खुल गया तो यह भी नाच रंग में डूब गया। ऐसा मग्न हुआ कि पानी सिर से उतर गया। जाने क्यों, इसे अपने भोग, अपना वैभव फीके जंचने लगे। दूसरों के भोग तथा वैभव को देख—देखकर जलने लगा, किन्तु जलन के कारण भोगों का रस बिगड़ गया।

इस तरह इसे अपनी सुध—बुध तक नहीं रही। वहां पर इसे एक बार भी अपने घर की याद नहीं आयी। महफिल समाप्त होने की घंटी बजी तो यह चौंका, फिर मन नहीं लगा। मौत की तलवार सिर पर लटक रही हो तो फिर भोगों में रस कहाँ आता है। महफिल तो रही, किन्तु इसे निकाल दिया। फिर यह संसार में भटकता फिरा। एक बार जैसे–तैसे इसे मनुष्य योनि मिल गई। किन्तु उच्च कुल नहीं मिला। उच्च कुल मिला तो धन नहीं मिला।

धन मिला तो रूप और स्वास्थ्य नहीं मिला। ये भी मिले तो निश्चिन्तता नहीं मिली। नाना चिन्ताओं के भार से यह दबा—पिसा रहा। किसी अवस्था में इसे चैन नहीं मिला, सुख नहीं मिला। जिन्दगी एक भार बन गई। उसे यह ढोता रहा। फिर उस दल—दल से निकलने की इच्छा ही कहाँ हुई इसे। ऐसी स्थिति में इसे अपने घर की सुध कहाँ आती। यह प्रारम्भ से एक ही भूल करता रहा है। यह अपने घर को भूल कर पराये घर को अपना समझ बैठा है।

बार—बार वहाँ से निकाल दिया जाता है। फिर दूसरी जगह पराये घर पहुँच जाता है। यह जो कुछ अपना है, उसे पराया मानने लगा है। और जो पराया है, उसे अपना मानने लगा है। स्व और पर ऐसा मिल गया है, गड्डमगड्ड हो गया है कि पर से बिल्कुल अलग स्व को देखने—समझने का इसे कोई अवसर नहीं मिला।

यदि इसे ऐसा अवसर नहीं मिला। यदि इसे ऐसा अवसर एक बार भी मिला होता तो इस अनुभव होता कि इसके पास अनन्त वैभव है, अनन्त सौन्दर्य है अनन्त सुख है और अनन्त ज्ञान का प्रकाश है। यदि ऐसा अनुभव इसे एक बार भी हो जाता तो फिर यह पर में सौन्दर्य, वैभव, सुख और प्रकाश नहीं ढूंढ़ता फिरता। इसकी मान्यता ही मूलत: गलत रही है।

इस गलत मान्यता को लेकर जो यह सोचता है

इस गलत मान्यता को लेकर जो यह सोचता है, वह गलत दिशा में सोचता है। जो यह करता है, वह गलत करता है। वह सुख के भोग की इच्दा से करता है, इसलिए काम करने का इसे अहंकार रहता है और वह भोग जहाँ से इसे मिलने की कल्पना होती है, उनसे यह ममता का नाता जोड़ लेता है। जब यह अपने को पर—पदार्थों से जोड़ता है, तो इसे अहंकार पैदा हो जाता है।

और जब पर—पदार्थों को अपने से जोड़ता है, तो इसे ममकार पैदा हो जाता है। इस अहंकार और ममकार के दो पाटों के बीच में इसकी बुद्धि पिस गई है, इसका रूप पिस गया है। कहाँ है इसकी अपनी बुद्धि, विवेक। कहाँ है इसका अपना रूप। एक कुत्ता रोटी का टुकड़ा मुंह में दबाये तालाब के किनारे जा रहा था।

कुत्ते ने अपनी परछाई पानी में देखी। वह रोटी के लोभ में पानी के कुत्ते पर भौंकता हुआ चढ़ दौड़ा। नतीजा यह हुआ कि रोटी तो उसे मिलनी कहाँ थी, उसकी अपनी रोटी भी चली गई। इसी तरह यह आत्मा अपने सुख की परछाई पर—पदार्थो में देखकर समझता है कि सुख पर—पदार्थों में है। वह पदार्थों में सुख ढूंढने का प्रयत्न करता है।

नतीजा यह हुआ है कि उसका अपना सुख हाथ से जाता रहा। पर—पदार्थों में सुख कहाँ है। यदि पदार्थों में सुख होता तो जिसके पास अधिक पदार्थ हैं, उन्हें अधिक सुख मिलता। किन्तु ऐसा होता कहाँ है। वस्तुत: पदार्थ अच्छे या बुरे नहीं, हमने अपनी भावना से उन्हें अच्छा या बुरा मान लिया है। तब उनमें सुख कहाँ मिलेगा।

आत्मा अहंकार और ममकार में इतना उलझ गया है कि इसे अपनी सुध—बुध नहीं रही है। इसे दुनिया का ज्ञान तो है, किन्तु अपने बारे में बिल्कुल नहीं जानता। बाहर में यह सौन्दर्य, सुख और प्रकाश की तलाश कर रहा है, किन्तु अपने अन्तर में प्रकाश का जो अक्षय कोष भर हुआ है, उसकी वह नहीं देखता।

जब यी बाहर से अपनी दृष्टि हटाकर अपने अन्तर में झांकेगा, तो इसे वह अक्षय कोष दिखाई देगा। यदि उसको एक बार भी यह अक्षय कोष दीख जाये, तो फिर यह पराये घर में कभी ढूंढता नहीं फिरेगा। स्व. पू. वर्णी जी ने कहा भी है—

जग में होरी हो रही, बारह निकसे कूर।

जो घर में बैठा रहे, तो काहे लागे धूर।।

आचार्य श्री वीरसागर स्मृति ग्रंथ पेज नं. १८३ से १८७