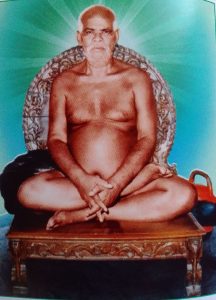

आचार्य देशभूषण जी महाराज का दर्शन

(ज्ञानमती माताजी की आत्मकथा)

इसी वैराग्य की चर्चा के बीच एक दिन पिता ने आकर कहा कि-‘‘सुना है, लखनऊ में एक दिगम्बर मुनिराज आये हुए हैं, उनका बहुत ही प्रभाव है।’’ मुझे दर्शनों की उत्कण्ठा जाग उठी किन्तु पिताजी इसलिए दर्शन कराने हेतु ले जाने को राजी नहीं हुए कि-‘‘कहीं यह वहीं न रह जावे ।’’ मेरे वैराग्य की चर्चा आचार्य महाराज तक पहुँच गई। किसी ने कहा- ‘‘टिकैतनगर में एक छोटी लड़की है जो दीक्षा लेना चाहती है।

’’ तब महाराज जी ने कहा- ‘‘हाँ, ऐसे-ऐसे श्मशान वैराग्य तो बहुतों के देखे हैं। छोटी उम्र्र में दीक्षा लेना कोई सरल काम नहीं है.।’’ यह महाराज जी का जवाब किसी के द्वारा मेरे पास भी आ गया, फिर भी मैं रंचमात्र भी नहीं घबड़ाई और अपने निर्णय पर अडिग रही। कुछ ही दिनों के बाद संघ टिकैतनगर आ गया, मानो मेरे मन की मुराद पूर्ण हुई। मैंने अपने जीवन में पहली बार दिगम्बर आचार्य के दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल माना और जीवन को भी धन्य समझा।

मध्याह्न में समय पाकर मेरी माँ मुझे साथ लेकर महाराज जी के पास पहुँचीं और हाथ जोड़कर महाराज जी से बोलीं- ‘‘महाराज जी! यह लड़की ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहती है किन्तु हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, इसलिए आप इसे समझाइये।’’ यद्यपि उस समय तक मैं बहुत ही संकोची स्वभाव की थी, मुझे किसी के सामने बोलने का साहस नहीं होता था फिर भी मैं साहस बटोर कर बोली- ‘‘महाराज जी! मुझे आत्म-कल्याण करने का अधिकार है या नहीं?

.’’महाराज जी बोले-‘‘जैन धर्म में सभी को आत्मकल्याण करने का अधिकार है। तुम तो मनुष्य हो, यहाँ पशु-पक्षी तक को भी अधिकार है।’’ मेरा मन खिल उठा। फिर भी माँ बोलीं- ‘‘महाराज जी! कुंवारी कन्या कैसे दीक्षा ले सकती है?’’ तभी मैं बीच में बोल उठी-‘‘महाराज जी! ब्राह्मी-सुन्दरी और चन्दना कुंवारी कन्या थीं या नपुंसक?’’ महाराज जी हँस पड़े और बोले-‘‘वे सब कुंवारी कन्यायें ही थीं नपुंसक नहीं, जैन धर्म में तो नपुंसक को दीक्षा लेने का अधिकार ही नहीं है।

’’ मुझे शान्ति मिली और एक बला टली, ऐसा महसूस हुआ। पुनः एक दिन समय पाकर मध्याह्न में मेरी माँ मुझे साथ लेकर फिर महाराज जी के पास गई और बोलीं-‘‘महाराज जी! इसका हाथ देखकर बताओ, इसके भाग्य में विवाह है या नहीं!’’ महाराज जी ने हाथ देखा और बहुत ही प्रसन्न होकर बोले- इसके हाथ में राजयोग है, यह बहुत ही शीघ्र घर छोड़ देगी और इसका मरण संन्यास में है, घर में नहीं है।’’

तब मेरी प्रसन्नता का तो पार ही नहीं रहा तथा महाराज जी के उन शब्दों से माँ को भी कुछ शांति मिली। यद्यपि मेरी माँ ज्योतिष के नाम से ही चिढ़ती थीं और मैं भी ज्योतिष के प्रति अविश्वास रखती थी फिर भी दिगम्बर मुनि से पूछने में माँ को अविश्वास न होकर विश्वास था, अतएव उन्होंने प्रश्न किया था। आचार्यश्री ने कहा-‘‘तुम्हें वैराग्य किस कारण से हुआ?’’ तब मैंने कहा-‘‘महाराज जी! पद्मनन्दिपंचविंशतिका ग्रंथ का स्वाध्याय करने से मुझे वैराग्य हुआ है। उसमें आया है-

इन्द्रत्वं च निगोदतां च बहुधा मध्ये तथा योनयः।

संसारे भ्रमता चिरं यदखिलाः प्राप्ता मयानन्तशः।।

तन्नापूर्वमिहास्ति किंचिदपि में हित्वा विकल्पावलिं।

सम्यग्दर्शनबोधवृत्तपदवीं तां देव! पूर्णां कुरु।।३।।

हे देव! मैंने चिरकाल से संसार में परिभ्रमण करते हुये बहुत बार ऊँचे से ऊँचा इन्द्र पद प्राप्त किया है तथा नीचे से नीची निगोद पर्याय को भी अनन्त बार प्राप्त किया है। बीच में और भी जो समस्त अनन्त भव हैं उन सबको भी अनन्त बार प्राप्त किया है अतः उनमें से मुक्ति को प्रदान करने वाली सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप परिणति को छोड़कर और कोई भी वस्तु अपूर्व नहीं है।

इसलिए रत्नत्रय स्वरूप जिस पदवी को अभी तक मैंने नहीं प्राप्त किया है, हे नाथ! अब मेरे लिए उस अपूर्व पदवी को ही पूर्ण कीजिए। इसलिए हे महाराज जी! अब मुझे भी इस रत्नत्रय को धारण करने की ही इच्छा हो रही है। महाराज जी! इस ग्रन्थ के ‘‘अनित्यपंचाशत्’’ और ‘‘एकत्वसप्तति’’ अधिकार तो मुझे बहुत ही प्रिय लगते हैं।

बहिर्विषयसंबंधः सर्वः सर्वस्य सर्वदा।

अतस्तद्भिन्नचैतन्यबोधयोगौ तु दुर्लभौ।।१

मोहोदयविषाक्रांतमपि स्वर्गसुखं चलम्।

का कथापरसौख्यानामलं भवसुखेन मे।।२

’इत्यादि प्रकार से मैंने कई एक श्लोक सुना दिये, तब महाराज जी ने कहा- ‘‘ठीक है, यदि तुम्हारा मन विरक्त हो चुका है तब फिर पुरुषार्थ करो।’’ ऐसे ही महाराज जी को आहार देते हुये और उनके दर्शन करते हुए तथा उनका उपदेश सुनते हुए दो-चार दिन निकल गये।

सहस्रनामस्तोत्र

एक दिन बहुत सी लड़कियाँ मध्याह्न में आचार्यश्री के पास ‘‘जिनवाणी’’ नाम की पुस्तक लेकर बैठ गयीं और बोलीं- ‘‘महाराज जी! हमें सहस्रनाम पढ़ा दीजिये।’’ उन लड़कियों में मैं भी थी। महाराज जी ने स्तोत्र पढ़ाना शुरू किया। कुछ ही देर में वह स्तोत्र पूरा का पूरा पढ़ा दिया।

आज सर्वप्रथम मैंने दिगम्बर मुनि के मुख से अध्ययन किया था अतः मैं अपने को ‘‘अनन्तमती’’ के समान भाग्यशालिनी समझने लगी, मैं उस समय हर्षविभोर थी। महाराज जी बोले-‘‘देखो! सभी लड़कियाँ इसे कई बार पढ़कर अच्छा शुद्ध कर लो, मैं कल सबसे अलग-अलग सुनूँगा।’’ घर में मुझे काम से फुरसत ही नहीं मिली, फिर भी दूसरे दिन सभी लड़कियों के साथ मैं भी ‘‘जिनवाणी’’ लेकर आ गई। सभी ने क्रम-क्रम से स्तोत्र सुनाना शुरू किया।

महाराज जी ने थोड़ा-थोड़ा सबका सुना और बीच-बीच में रोकते चले गये। जब मैंने सुनाना शुरू किया तब महाराज जी बड़े प्रेम से सुनते ही रहे। मैंने पूरा स्तोत्र सुना दिया तब महाराज जी प्रसन्न मुद्रा में बोले- ‘‘तुमने बहुत ही शुद्ध सुनाया है, देखो! तुम इस स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करना।

यह स्तोत्र तुम्हारे सभी मनोरथों को सफल करेगा।’’ मानों मुझे यह एक वरदान ही मिल गया है। ऐसा समझकर मैंने भी प्रतिदिन उस स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। मैंने पुनः महाराज जी से निवेदन किया कि-‘‘महाराज जी! आप मुझे कुछ और पढ़ा दें।’’ परन्तु महाराज जी ने टाल दिया क्योंकि वे मेरे वैराग्य की बात अच्छी तरह समझ चुके थे और सामाजिक विरोध भी देख रहे थे।

प्रथम केशलोंच दर्शन

एक दिन आचार्य महाराज का केशलोंच होना था। मंदिर के बाहर बहुत बड़ा पाण्डाल बना था। इसी स्थान पर कभी-कभी सर्कस आदि दिखाए जाते थे। जैन घराने की महिलाओं को सर्कस दिखाने के लिए इसी स्थान पर पाण्डाल बनाकर नाटक का रंगमंच बनाया गया था जहाँ पर ‘अकलंक निकलंक’ नाटक दिखाया गया था।

उस समय इसी स्थान पर महान् वैराग्यप्रद केशलोंच के लिए आचार्यश्री का मंच बनाया गया था। आचार्यश्री केशलोंच कर रहे थे, हजारों जैन-जैनेतर लोग इस वैराग्यमयी दृश्य को अपनी आँखों से देख रहे थे। मैं भी महिलाओं में सभी के आगे ही बैठी इस उत्तम दृश्य को देख रही थी। देखते-देखते मध्य में कुछ लोग दुःख से खेदसूचक शब्द कह रहे थे- ‘‘अरे! देखो, महाराज जी कैसे निर्दय होकर अपने हाथों से घास-फूस के समान शिर और दाढ़ी मूँछों के बाल उखाड़ रहे हैं!’’

कुछ लोग आश्चर्यचकित हो मुँह फाड़ रहे थे और कह रहे थे-‘‘ओह! यह कैसी साधुचर्या है, जहाँ इतनी निर्ममता!’’ नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार की बातें कर रहे थे। इधर मेरे मन में वैराग्य का स्रोत उमड़ता चला आ रहा था। मैं मन ही मन सोचने लगी-‘‘हे भगवन् ! हे तीन लोक के नाथ ! मेरे जीवन में ऐसा दिन कब आयेगा?’’

इसी विचार के साथ मेरी बायीं आँख और बाई भुजा फड़कने लगी। मेरे मन में भावों की सफलता की आनन्द लहर दौड़ गई। मैं पुनः सोचने लगी- ‘‘सचमुच में शरीर से निर्ममता की यही तो परीक्षा है और जब इसमें उत्तीर्ण हो जाऊँगी, तब संसार का किनारा पा लूँगी।’’

इस प्रकार से उस समय वैराग्यमयी अनेक उत्तम-उत्तम विचार आते गये। महाराज जी का केशलोंच पूर्ण हो गया और महाराज जी ने बहुत ही सुन्दर उपदेश दिया। श्रोतागण भाव-विभोर हुए अपने-अपने स्थान चले गये। उस दृश्य को देखे हुए यद्यपि आज मुझे ५११ वर्ष हो गये हैं फिर भी जब भी मैं केशलोंच करती हूँ प्रायः मुझे उस समय का वह आचार्यश्री का प्रथम केशलोंच दर्शन, उस समय के उठने वाले मेरे अंतःस्थल के विचार और मेरी शुभ आँख फड़क कर मुझे उज्ज्वल भविष्य की सूचना मिलना आदि सारा दृश्य और सारी बातें चलचित्र के दृश्य के समान मेरे स्मृति पटल पर आज भी ज्यों की त्यों आ जाती हैं।

जब मैं दूसरों का केशलोंच करने लगती हूँ या देखने लगती हूँ तब भी प्रायः वह दृश्य मेरे दृष्टिपथ के सामने उपस्थित हो जाया करता है। आज जो लोग सभा में साधुओं के केशलोंच करने को प्रदर्शन कहते हैं और विरोध करते हैं तब मैं यही सोचा करती हूँ कि-‘‘उपासकाध्ययन’’ में एक पंक्ति आई है-

‘‘हे आत्मन्! तूने कुतूहल बुद्धि से भी सिद्ध धाम का स्पर्श नहीं किया है अन्यथा तू उसे अब तक प्राप्त कर लेता, ऐसे ही यदि कोई मनुष्य कुतूहल की दृष्टि से भी ऐसे वैराग्य के दृश्य देख लेगा और एक क्षण के लिए भी यदि उसके हृदय में वैराग्य की भावना उत्पन्न होगी तो भी कभी न कभी वह भावना अवश्य ही विकसित होकर बड़ा रूप ले सकेगी। इसलिए सभा में हजारों नर-नारियों के बीच केशलोंच करना तो हजारों वैराग्य के उपदेश की अपेक्षा भी अधिक महत्त्वपूर्ण है।

क्या पता कब किसके मन में वैराग्य का अंकुर प्रगट हो जावे और वह कालांतर में केशलोंच करने का दिन ला देवे! देखो, लोग सिनेमा के दृश्यों को देखकर उसका अनुकरण करना शुरू कर देते हैं। बेमालूम ये सब दृश्य मन पर अपना प्रभाव डाल जाते हैं

वैसे ही यह महावैराग्यमयी केशलोंच का दृश्य भी भव्यों के मन पर वैराग्य का प्रभाव डाल देता है और वह प्रभाव आज नहीं तो कल, एक न एक दिन अथवा इस भव में न सही तो किसी न किसी भव में अपना कार्य अवश्य ही करेगा इसमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए सभा के केशलोंच की कभी निन्दा नहीं करनी चाहिए प्रत्युत् निन्दकों को समझाना चाहिए।

गृह बन्धन से छूटने का पुरुषार्थ प्रारम्भ

एक दिन समय पाकर मैंने महाराज जी से कहा-‘‘महाराज जी! आपके विहार के समय मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ।’’ महाराज जी सामाजिक वातावरण से कुछ असमंजस में अवश्य थे फिर भी मेरे साहस को बढ़ाते रहते थे। इधर जैसे ही महाराज जी के विहार का समय निकट आया वैसे ही संघ में एक क्षुल्लक सुमतिसागर नाम के थे१, वे समाज के लोगों को अन्दर ही अन्दर भड़काने लगे और बोले- ‘‘इस लड़की को जबरदस्ती ले जाकर कहीं आरा आदि के आश्रम में छोड़ आओ।

इसकी इतनी छोटी उमर है। संघ में रहना कदापि उचित नहीं है क्योंकि संघ में कोई एक भी महिला, ब्रह्मचारिणी या आर्यिका नहीं है।’’ किन्तु इससे पूर्व उन्होंने मुझे एक बार यह कहा था कि-‘‘देखो बेटी! तुम आश्रम में कभी भी नहीं जाना क्योंकि काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाय, एक दाग लागे पर लागे ही लागे है।’’

ऐसी ऐसी अनेक शिक्षायें देकर उन्होंने मेरे उत्साह को बढ़ा दिया था और मेरे दृढ़ वैराग्य की बहुत ही प्रशंसा करते रहते थे पुनः पता नहीं कि उन्हीं क्षुल्लक जी ने ही ऐसी कूटनीति क्यों चलाई? और समाज को एक तरफ ले-ले जाकर क्यों भड़काने लगे? जो भी हो, मुझे इस बात का आश्चर्य तो अवश्य हुआ किन्तु मैं किंचित् भी घबराई नहीं, धैर्य से अपने घर से निकलने के पुरुषार्थ में लगी रही। उधर घर में माँ-पिता को जैसे-तैसे समझाती रहती।

वे कुछ क्षण के लिए समझ जाते और महाराज जी के साथ भेजने को तैयार हो जाते पुनः क्षुल्लक जी के व समाज के विरोध से तथा मोह, ममता से विक्षिप्त हो जाते। प्रातः महाराज जी का विहार त्रिलोकपुर की तरफ होना निश्चित था। मेरे चाचा बालचन्द्र आदि सभी ने मिलकर यह निर्णय कर लिया कि-

‘‘आज रात्रि में महाराज जी की आरती व भजन के समय भी मैना को घर से वहाँ नहीं भेजना है।’’ कड़ी पहरेदारी जैसी व्यवस्था थी। मैं उस विरुद्ध वातावरण से घबड़ा गई और रात्रि में घर में महामंत्र का जाप करती रही। जब रात्रि के १०.३० बज चुके थे, सब लोग अपने-अपने घर पर चले गये थे तब मैं उठी। माँ को समझा-बुझाकर महाराज जी के अंतिम दर्शन करने की आज्ञा लेकर अकेली झट महाराज जी के स्थान पर आ गई।

कुछ भाक्तिक श्रावक, जो कि महाराज जी के पास ही सोते थे, उन्होंने मुझे देखा तो झट अन्दर बुलाकर महाराज जी के दर्शन करा दिये। मैंने घबड़ाकर महाराज जी से एक स्वर में ही सारी स्थिति सुना दी। महाराज जी ने मौन से ही मुझे धैर्य रखने का संकेत किया और मेरे मस्तक पर पीछी रखकर बहुत ही वात्सल्य से आशीर्वाद दिया। तब मेरा मन कुछ शांत हुआ।

उसके पूर्व दिन भी मैंने दिन में महाराज जी से चाचा-ताऊ के विरोध के शब्द सुनाये थे। तब उन्होंने यही कहा था कि- ‘‘वे सब अपना कर्तव्य कर रहे हैं, तुम अपना कर्तव्य करो। तुम्हें उनके शब्दों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, प्रत्युत् सुनकर मन में उतारना ही नहीं चाहिए। देखो, अर्जुन का लक्ष्य बाण बेधते समय न पत्तों पर था, न सघन वृक्ष पर और न किसी पर, उसे तो केवल चन्द्रवेध के लक्ष्य की आँख की पुतली ही दिख रही थी और कुछ भी नहीं दिख रहा था।

वैसे ही तुम्हें भी केवल अपना एक लक्ष्य ‘घर से निकलना’ ही दिखना चाहिए, बाकी कौन क्या कह रहे हैं, यह कुछ भी नहीं दिखना चाहिए।’’ महाराज जी की यह शिक्षा पूर्णतया मेरे हृदय में प्रवेश कर चुकी थी। अतः अब मैं निश्चिन्त हो घर आकर सो गई। प्रातः जल्दी उठकर सामायिक आदि से निवृत्त होकर महाराज जी के विहार में आ गई। महाराज जी ने मन्दिर के दर्शन किये।

बाहर निकलते ही उनकी आरती की गई और पुष्पवर्षा तथा जयकारे के नारों के साथ महाराज जी सरावगी मुहल्ले से निकल कर बाजार में होते हुये गाँव के बाहर आ गये। मैं सभी महिलाओं के साथ थी। माँ भी साथ ही चल रही थीं। जब महाराज जी गाँव के बाहर पहुँचे तभी श्रावकों ने महाराज जी से प्रार्थना की कि अब आप सब महिलाओं को, बच्चों को आशीर्वाद देकर वापस जाने की आज्ञा देवें। महाराज जी रुके, सबने दर्शन कर वापस प्रस्थान किया और मैं महाराज जी के साथ आगे चल पड़ी।

बस फिर क्या था! ‘हो हल्ला’ मच गया। मेरे ताऊ और चाचा जोर-जोर से मुझे वापस चलने को कहने लगे। जब मैंने उन किसी की एक न मानी तब ताऊ ने समझाना प्रारंभ किया- ‘‘बेटी! अभी वापस चलो, तुम अकेली महाराज जी के साथ कैसे जाओगी? हम तुम्हें चातुर्मास में वहीं पर भेज देंगे।’’ इधर महाराज जी के चातुर्मास के लिए टिकैतनगर के लोग लाखों प्रयत्न कर रहे थे।

कुछ संभावना भी टिकैतनगर चातुर्मास की थी, फिर भी मैं उस समय वापस घर नहीं आना चाहती थी। मैं रोने लग गई। तब भी वहाँ करुणा करने वाला कौन था? माँ भी पहले से ही रो रही थीं। इतने हल्ले-गुल्ले के विषम वातावरण को देखकर महाराज जी तो लम्बे पैरों आगे बढ़ गये। मैं उन्हें चातक पक्षी की तरह आँख फाड़कर देखने लगी और मन ही मन कहने लगी-

‘‘हे तीर्थंकर देव! हे दया के सागर! अब तुम मेरे ऊपर दया करो और मेरी रक्षा करो, मुझे घर जाने से बचाओ।’’ परन्तु शायद अभी मेरी काललब्धि नहीं आई थी। जब मैं आगे बढ़कर भागने को तैयार हुई तभी मेरे ताऊ ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती पकड़कर घर ले आये।

मैं रास्ते में रोते हुए वापस आ रही थी और साथ ही मन में स्त्रीपर्याय की घोर निन्दा कर रही थी तथा यह सोच रही थी कि ‘यदि मैं पुरुष होती तो रात-बिरात कभी भी दक्षिण चली जाती और किसी भी मुनि से दीक्षा ले लेती। जो भी हो अब मैं इस जन्म में ऐसा ही पुरुषार्थ करूंगी कि जिससे मुझे इस संसार में पुनः स्त्रीपर्याय न मिले।’

उस दिन प्रायः सारे दिन ही मैं रोती रही। खाना-पीना कुछ नहीं किया, मात्र जरा सा दूध पीकर रह गई थी। यद्यपि मेरे इस प्रकार के रुदन से माँ बहुत ही दुःखी हुर्इं परन्तु उनके लिए तो इधर कुआं और उधर खाई दिख रही थी। वे मुझे भेज देतीं तो भी उन्हें दुःख था और नहीं जा पाई सो रोती रही, इसका भी उन्हें दुःख रहा।