स्याद्वाद चन्द्रिका में आगमिक परम्परा का निर्वाह

स्याद्वाद चन्द्रिका में आगमिक परम्परा का निर्वाह

जैन वाङ्न्मय में मूल ग्रंथों के साथ टीका ग्रंथों का बृह्द् विस्तार उपलब्ध होता है। यहां यह कहना भी अतिषयोक्ति न होगी कि मूल से अधिक टीका साहित्य जैन शासन की अभिवृद्धि एवं यषोवृद्धि कर रहा है। वृत्ति, चूर्णि, उच्चारणा, व्याख्या, भाश्य, वात्र्तिक, टिप्पण एवं अनुवाद आदि सभी विधायें टीकाओं का परिकर है।

मूल ग्रंथ कर्ता के भाव को सुरक्षित रखते हुए उसके भाव को विभिन्न अर्थ पद्धतियों जैसे “शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ आदि द्वारा स्पश्ट करके पाठकों को हृदयंगम करा देना ही टीका एवं टीकाकार की सफलता है। यह सर्वत्र ध्यान रखना अभीश्ट होता है कि धर्म प्रणेता तीर्थंकरों और उनके उपदेषों की परम्परा का, अनुकूलता या अनुसारता का यथावत निर्वाह, पालन किया जाय। प्रसिद्ध शास्त्र प्रारंभ के मंगलाचरण में भी यही स्पश्ट होता है, दृश्टव्य है,

‘‘अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुतरग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रति गणधरदेवास्तेशां वचोऽनुसारं आचार्य (अमुक नाम्ना) ………………………… विरचितं। श्रोतारः सावधानतया श्रण्वन्तु वक्तारष्च सावधानतया कथयन्तु।’’

इस ग्रंथ के मूल गंरथकर्ता श्री सर्वज्ञ देव हैं, उत्तर गंरथ कर्ता श्री गणधर देव हैं, प्रतिगणधर देव हैं उनके वचनों के अनुसार आचार्य श्री………………………………….. ने इसकी रचना की है।’’

वस्तुतः परम्परानुसारता ही सम्यग्दर्शन एवं सम्यग्ज्ञान का चिन्ह है। आगमिक सिद्धान्त एवं मान्यताओं को मूल आधार बनाते हुए ही ग्रंथ कर्ता का अभिप्राय व्यक्त करना आवष्यक माना गया है।

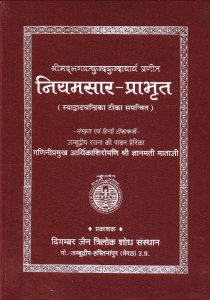

आर्यिका ज्ञानमती जी ने प्रस्तुत स्याद्वाद चन्द्रिका टीका लिखते हुए पूर्वाचार्यों के मन्तव्यों पर समीचीन प्रकाष डाला है। नियमसार प्राभृत के कर्ता कुन्दकुन्द देव के ग्रंथ विशयक लक्ष्यों को पुश्ट करने हेतु म० महावीर एवं गौतम गणधर की परम्परा के अन्य आचार्यों के विविध आगम सम्मत विचारों को इस टीका में यथास्थान समायोजित किया है।

यतः सम्यग्दर्शन रूप नियम में आगम का विष्वास भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यदि व्यक्ति सूत्र को नहीं मानता अथवा मात्र औपचारिक या रूढ़िगत मानकर अवहेलना करता है तो मिथ्यादृश्टि संज्ञा को ही प्राप्त होता है। आगम को आचार्यों ने नेत्र ही माना है जिससे पदार्थों का ज्ञान होता है। आ० कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है-

आगमचक्खू साहू इन्दियचक्खू य सव्व भूदाणि।

देवा य ओहिचक्खू सिद्धा पुण सव्वदो चक्खू।।

साधु आगमचक्षु है, सभी संसारी जीव इन्द्रिय चक्षु वाले हैं, देवता अवधि ज्ञान रूपी नेत्र वाले हैं तथा सिद्ध भगवान सर्वांग, सर्वप्रदेषचक्षु हैं।

विवक्षित विशय में अपने मन से यद्वा तद्वा अर्थ निर्धारण करना तो स्वच्छंदता का परिचायक है। जिनवाणी को प्रामाणिक न मानकर जनवाणी या निजवाणी को आरोपित कर असमीचीन तर्क स्थापना से अर्थ का अनर्थ करना दर्पण पर कालिमा थोपने के समान है। दर्पण की दर्पणता प्रतिविम्बितपना समाप्त करने से स्वयं अपनी ही हानि है।

किसी शंका या प्रष्न का समाधान युक्ति व तर्कों सहित आगम परम्परा के परिपे्रक्ष्य में ही होना अभीश्ट है। आगम तो एक दृश्टि से बहीखाता के समान है। जैसे किसी विवाद के उपस्थित होने पर लिखित बहीखाते से ही आय-व्यय के रूप में धनराषि का निर्णय किया जाता है वही मान्य होता है उसी प्रकार सैद्धान्तिक प्रष्न उपस्थित होने पर आगम को ही निर्णायक स्वीकार करना चाहिए। जैसे किसी न्यायालय में किसी भी प्रसंग में कानून की पुस्तक से ही न्यायाधीष निर्णय करता है।

भले ही बहस अधिक ही क्यों न हो, किन्तु वह उसको कानून (न्याय) के दायरे में ही स्वीकार करता है, को अस्वीकार करता है। उसी प्रकार यथार्थ अवधारण हेतु तर्क और युक्तियों के आलम्बन आगम के दायरे के अंतर्गत ही माननीय होते हैं। इस तथ्य को माता जी ने स्याद्वाद चन्द्रिका के अंतर्गत सर्वत्र सामने रखा है। वे स्वभाव से ही आगमिक परम्परा को सर्वोच्च स्थान देती है। आगम के उल्लंघन का भय प्रत्येक पाठक, लेखक को सदैव होना चाहिए।

आगम का निर्वाह प्रस्तुत टीका ग्रंथ की प्रसिद्ध विषेशता है। टीका पर दृश्टि डालने से प्रतीत होता है मानो ग्रंथगत अर्थ का विरलन ही कर दिया गया है। विकीर्ण कर दिया गया है। समस्त विरलित राषि में यत्र तत्र सर्वत्र मानो आगम ही प्रतिविम्बित हो गया है। ऐसा परिदृष्य उपस्थित होता है।

जैसे गेहूं का ढेर विकीर्णित किया जाकर, फैला दिया जाकर सर्वत्र अपने स्वरूप को विस्तीर्ण कर सुषोभित ख्यात होता है उसी प्रकार इस टीका में नियमसार सर्वत्र व्याप्त दर्षित होता है। टीका पर ध्यान देने से लगता है मानो नियमसार रूपी सुषोभित दिव्य विहंगम पक्षी अपने आगमोल्लेख रूपी पंख फैलाये विहरमाण हो रहा है। स्याद्वाद चन्द्रिका एक स्वच्छ दर्पण के समान भासित होता है जिसमें कुन्दकुन्द देव अपने सार नियम सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र के वैभव के साथ प्रतिविम्बित हो रहे हैं।

उपरोक्त समस्त वर्णन का सार यह है कि पूज्य माता जी ने इस टीका कृति को आचार्य परम्परा का निर्वाह करते हुए आगम के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया है। यहां हम इस विशय में कुछ ऊहापोह कर इस विषेशता को दिग्दर्षित करने का प्रयास करेंगे।

कुन्दकुन्द स्वामी ने परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार के अंतर्गत निम्न गाथा की रचना की है-

झाणणिलीणो साहू परिचागं कुणइ सव्व दोसाणं।

तम्हा दु झाणमेव हि सव्वदिचारस्स पडिकमणं।।93।।

अर्थात् ध्यान लीन साधु सर्व दोशों का परित्याग करते हैं अतः ध्यान ही सर्व अतिचारों का प्रतिक्रमण है। प्रस्तुत गाथा की टीका अवलोकनीय है-

‘‘झाणणिलीणो साहू-षुद्धात्मतत्वैकाग्र्यपरिणतिरूपपरमधम्र्यध्याने “शुक्लध्याने वा निलीनस्तन्मयः साधुः सव्वदोसाणं,

परिचागं कुणइ मूलगुणेशूत्तरगुणेशु वा जातानां सर्वदोशाणां परित्यागं करोति….।

अनुवाद – शुद्धात्मतत्व में एकाग्र परिणति रूप परम धर्मध्यान अथवा शुक्लध्यान में लीन हुए तन्मय हुए साधु मूलगुणों में अथवा उत्तर गुणों में उत्पन्न हुए सर्वदोशों का परित्याग कर देते हैं उन अंतर्जल्प, बहिर्जल्प से रहित निर्विकल्प समाधि में स्थित महर्शियों के सर्वदोश नश्ट हो जाते हैं इसी हेतु से ध्यान ही सर्वातिचार का प्रतिक्रमण है।’’

सर्वातिचार का लक्षण करते हुए टीका में उल्लिखित किया गया है कि दीक्षाग्रहण से लेकर सन्यास ग्रहण काल पर्यन्त जो भी दोश लगते हैं वे सब सर्वातिचार हैं उनका प्रतिक्रमण उत्तमार्थ काल में ही होता है। यहां ध्यान देने योग्य है कि आगम परम्परा के परिपे्रक्ष्य में ही सर्वातिचार का अर्थ करके उसमें सभी दोशों को समाविश्ट किया गया है। जबकि दोशों के चार भेद निम्न रूप में भी “शास्त्रों में वर्णित हैं।

1- अतिक्रम,

2- व्यतिक्रम,

3- अतिचार,

4- अनाचार।

इनमें अतिचार अन्य दोशों से पृथक निरूपित है। मनःषुद्धि की क्षति को अति क्रम, “लव्रतों का उल्लंघन करना व्यतिक्रम, त्यक्त विशयों में संलग्न हो जाना अतिचार एवं अति आसक्तता अर्थात् पुनः पुनः उनको स्वच्छन्द होकर सेवन करना अनाचार है। प्रस्तुत टीका में आचार्य कुन्दकुन्द के आषय को माता जी ने सर्व दोशों की समश्टि रूप अतिचार को ही एक बृह्द् दोश माना है जो पारम्परिक सममिरूढ़ अर्थ का द्योतक हे।

यतः समस्त दोशों के विशय में प्रतिक्रमण की चर्चा गाथा मंे है अतः टीकाकत्र्री ने समस्त जीवन के दोशों को ही सर्वातिचार रूप में ग्रहण कर जीवन के अंत में समाधिमरण काल में किए जाने वाले उत्तमार्थ प्रतिक्रमण के द्वारा उनके निवारण, उनके मिथ्या होने हेतु इंगित किया है।

इसी स्थल पर उन्होंने भगवान ऋशभदेव से लेकर अंतिम तीर्थंकर श्री वद्र्धमान स्वामी की परम्परा में प्रतिक्रमण के धर्म चर्या में सम्मिलित होने का इतिवृत्त भी आगम परम्परा से मूलाचार में वर्णित रूप में प्रस्तुत किया है। उपयोगी जानकर यहां उल्लिखित किया जाता है। सर्वजन सुगमता हेतु स्वोपज्ञ हिन्दी भाशानुवाद दृश्टव्य है-

‘‘इस प्रथम जम्बू द्वीप में भरतखंड के अंतर्गत आर्यखण्ड में इस अवसर्पिणी काल के दुश्शम काल में महति महावीर भगवान के “शासन काल में यथासमय साधुगण प्रत्येक भी क्रिया को दण्डक सूत्रों के उच्चारण पूर्वक ही करें। सो ही मूलाचार में कहा है-

प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर का धर्म प्रतिक्रमण सहित है और द्वितीय अजितनाथ तीर्थंकर से लेकर तेईसवें भगवान पाष्र्वनाथ तक तीर्थंकरों के तीर्थ में साधुओं का अपराध होने पर ही प्रतिक्रमण करने का उपदेष है। ईयापथ, गोचार और स्वपन (षयन) आदि सभी कार्यों में होवें या न होवें, किन्तु प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के तीर्थ में रहने वाले साधु नियम से सभी का प्रतिक्रमण करते हैं।

इसका कारण यह है कि मध्यम तीर्थंकरों के समय के साधु दृढ़ बुद्धि वाले, एकाग्रमना और मोह रहित हुए हैं। इसीलिए उनसे जब कभी भी कोई दोश हो जाता था तभी वे उस दोश की गर्हा, प्रतिक्रमण करके “शुद्ध हो जाते थे किन्तु भ० ऋशभदेव और भ० महावीर के “शासनकाल के षिश्य चलचित्र और मोह प्रकृति के हैं, इसलिए उन्हें अंध घोटकन्याय के अनुसार सभी प्रतिक्रमण करने का उपदेष है।

प्रकृत गाथा क्रमांक 93 की आ० पद्भमलधारिदेव द्वारा रचित तात्पर्यवृत्ति टीका में मात्र सामान्य अर्थ किया गया है। वहां कथित है कि भेदपरक व्यवहारनयात्मक जो क्रिया काण्ड मय वचन विकल्पात्मक प्रतिक्रमण है उससे रहित अभेद निष्चय धर्मध्यान और “शुक्लध्यान स्थिति रूप ही सर्वातिचार प्रतिक्रमण है जहां समस्त प्रकार के प्रषस्त अप्रषस्त मोह राग द्वेश का परित्याग होता है।

उस तात्पर्य वृत्ति का हिन्दी अनुवाद पू० माता जी ने विषेशार्थ एवं गाथा पद्यानुवाद सहित लिखा है उसमें भी विवक्षित गाथा में अनगार धर्मामृत के अंष ‘‘सर्वातिचारा दीक्षाग्रहणात्प्रभृति सन्यासग्रहणं यावत् कृतादोशाः।’’

को उद्धृत करते हुए गाथागत सर्वातिचार प्रतिक्रमण का अर्थ उत्तमार्थ प्रतिक्रमण किया है। निष्चय प्रतिक्रमण भी व्यवहार प्रतिक्रमण के बल से ही होता है। क्योंकि तत्सम्बंधी प्रषस्त विकल्पों के माध्यम से ही निर्विकल्प निष्चय प्रतिक्रमण या निष्चय ध्यान संभव है। यहां विषेश बात ध्यान देने योग्य यह है कि कतिपय एकान्त निष्चयाभासी व्यवहार रूप वचनात्मक प्रतिक्रमण को समयप्राभृत की निम्न गाथा को आधार बनाकर सर्वथा हेय मानते हैं।

‘‘पडिकमणं पडिसरणं परिहारो धारणा णियत्ती य।

णिंदा गरहा सोही अट्ठविहो होदि विसकुम्भो।। 306।।

प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निन्दा, गर्हा, शुद्धि यह आठ प्रकार का विशकुम्भ है।’’

जबकि वास्तविकता यह है कि प्रमत्त संयत मुनि के लिए नीचे की भूमिका में इस वचनात्मक प्रतिक्रमण क्रिया के अनुश्ठान करने से उपकार होता है और इस क्रिया के छोड़ देने से अर्थात प्रतिक्रमण न करने से अपकार होता है साधु का मूलगुण ही समाप्त होता है, किन्तु ऊपर की भूमिका में शुद्धोपयोग में परिणत होने पर इस वचनात्मक प्रतिक्रमण के अनुश्ठान का अवसर ही नहीं रहता है इस हेतु से समयप्राभृत में उक्त रूप से इसे विशकुम्भ कहा गया है, सर्वथा नहीं समझना चाहिए। एकान्त से उत्पन्न भ्रम निवारण हेतु आचार्य अमृतचन्द्र जी ने उक्त गाथा विशयक कलष पद्य में कहा है-

यत्र प्रतिक्रमणमेव विशं प्रणीतंतत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात्।

तत्किं प्रमाद्यति जनो प्रपतन्नधोऽधःकिं नोध्र्वमूध्र्वमधिगच्छति निश्प्रमादः।।189।।

जहां प्रतिक्रमण को ही विश कहा गया है वहां प्रतिक्रमण रहितता अमृत कैसे हो सकती है अर्थात नहीं (क्योंकि वह तो प्रमत्त विरत छठे गुणस्थानवर्ती साधु के लिए आवष्यकों में परिगणित है)। इसलिए साधु को नीचे नीचे न गिरकर ऊपर ऊपर निश्प्रमाद होकर मोक्षमार्ग में गमन करना चाहिए।

यहां स्पश्ट है कि प्रमत्त अवस्था में छठे गुणस्थान में अमृतकुम्भ है इसी हेतु व्यवहार आचार में भी उसे अमृतकुंभ कहा गया है। इसी के साथ साध्य निष्चय प्रतिक्रमण अर्थात् निष्चय ध्यान की सिद्धि होती है।

इसे आ० कुन्दकुन्द देव ने परमार्थ प्रतिक्रमण रूप में कहा है। यहां अति अपेक्षित ज्ञात होने के कारण उपरोक्त व्यवहार आचार सूचक दो गाथा सूत्र उद्धृत किये जाते हैं जो अध्यात्म के मूर्धन्यमणि आचार्य अमृतचन्द्रसूरि न समयसार की आत्मख्याति टीका में गाथा क्रमांक 305 की टीका के अंतर्गत प्रस्तुत किये हैं-

अप्पडिकमणमप्पडिसरणं अपडिहारो अधारणा चेव।

अणियत्ती य अणिंदागरहासोही य विसकुम्भो।।

पडिकमणं पडिसरणं पडिहारो धारणा णियत्ती य।

णिंदा गरहा सोही अट्ठविहो अमियकुम्भो दु।।

व्यवहार आचार सूत्र में कहा है कि अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति अनिन्दा, अगर्हा और अषुद्धि यह (आठ प्रकार का) विशकुम्भ है। प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निन्दा, गर्हा और शुद्धि यह आठ प्रकार का अमृतकुम्भ है।

जिनागम के वेत्ता यह जानते ही हैं कि जितना निष्चय नय का निरूपण सत्यार्थ है उतना ही व्यवहार नय का वक्तव्य प्रमाण है। अतः व्यवहार प्रतिक्रमण भी उपादेय है, व्यवहार की भूमिका में अमृतकुम्भ ही है। निष्चय भूमिका में तो व्यवहार, वचनात्मक प्रतिक्रमण हेतु अवकाष ही नहीं है।

उक्त विशय पर पू० माता जी ने सम्यक् रीत्या गवेशणा करके स्याद्वाद चंद्रिका के अंतर्गत सारभूत व्याख्यान किया है। न उनको निष्चय का पक्ष है न व्यवहार का। प्रस्तुत टीका ग्रंथ में आगम परम्परा से प्रवहमाण स्याद्वाद शैली के निर्वाह में, उभयनयायत्त जैनेष्वरी देषना की प्रभावना में ग्रंथ के नामानुसार कोई कसर नहीं छोड़ी है।

जैन अध्यात्म न्याय की आधारषिला पर टिका हुआ है। इसकी नींव को परम्पराचार्यों ने दृढ़तर बनाने का स्तुत्य प्रयास किया है। यदि न्याय, प्रमाण विशय को अध्यात्म “शास्त्र से पृथक कर दिया जाय तो उसका समस्त ताना बाना ही बिखरा हुआ नजर आयेगा। आर्यिका ज्ञानमती न्याय विद्या में पारंगत है, उनकी अश्ट सहस्री आदि न्याय विशयक रचनायें इसका प्रमाण हैं। न्याय प्रभाकर का अलंकरण भी इसकी पुश्टि करता है।

नियमसार में कुन्दकुन्द स्वामी ने भी जैन अध्यात्म का प्रतिश्ठित करने हेतु जैन न्याय का अवलम्बन लिया है। शुद्धोपयोगाधिकार में गाथाओं की रचना एवं समायोजन जैन सिद्धान्त को पुश्ट करने हेतु किया है। पाठकगण स्वयं मूल पाठ का अवलोकन कर सकते हैं।

इस न्याय विशयक चर्चा को पू० माता जी ने अत्यधिक स्पश्ट करने का सुश्ठु प्रयास किया है। आचार्य समन्तभद्र स्वामी से लेकर अकलंक देव, विद्यानन्दि और प्रभाचन्द्र आदि की आगम परम्परा उनकी दृश्टि में सर्वत्र विद्यमान रही है। अपने वर्णन में उन्होंने कहीं भी परम्परा निर्वाह में कमी नहीं की है। वे परम्परावादिता की पक्षधर हैं।

उनके लेखन में यद्वा तद्वा निरूपण कहीं भी दृश्टिगोचर नहीं होता। दर्षन ज्ञानोपयोग के स्वरूप की अध्यात्म, सिद्धान्त एवं न्याय शास्त्र की संगति की विधि के प्रसंग में एक स्थल दृश्टव्य है जहां लधीयस्त्रय आदि ग्रंथ मान्य परम्परा से उसे सुसंगत बनाया गया है। गाथा क्रमांक 171 (षुद्धोपयोगाधिकार) उद्धृत करता हूँ –

अप्पाणं विणु णाणं, णाणं विणु अप्पणो ण सन्देहो।

तम्हा सपरपयासं णाणं तह दसणं होदि।। 171।।

तुम आत्मा को ज्ञान समझो और ज्ञान को आत्मा समझो। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए जैसे ज्ञान स्वपर प्रकाषक है वैसे ही दर्षन भी स्वपर प्रकाषक है।

टीका – ‘‘तद्यथा अत्राभेदनयेन आत्मा ज्ञानं दर्षन च परस्परमविनाभा- वित्वेनैकमेव, न च द्वे, त्रीणि वा पृथक् पृथक्, ततस्त्रीण्यपि स्वपरप्रकाषकलक्षणेन समन्वितानि वत्र्तन्ते। ननु तर्कषास्त्रप्रोक्तम्। किंचास्य तु निराकरणं दृष्यते। सत्यमुक्तम् भवता, किन्त्वत्राध्यात्मग्रंथे भेदाभेदग्राहकव्यवहारनिष्चयकथनविवक्षास्ति, न च सिद्धान्त ग्रंथ प्रतिपादित कथनस्य सर्वथा निराकरणम्, प्रत्युत नयविभागेनैव। न्यायग्रंथे स्वपरपदार्थानां सामान्यग्रहणं सत्तालोकनमात्रं निर्विकल्पं दर्षनं स्वपरवस्तुनो विषेशधर्मग्रहणं सविकल्पं ज्ञानं मन्यते। अत्रास्य मान्यताया अपि न च पूर्णतया समर्थनं दृष्यते।’’

अर्थ इसे ही कहते हैं, यहां अभेद नय से आत्मा, ज्ञान और दर्षन परस्पर अविनाभावी रूप से एक ही है, न कि दो या तीन पृथक पृथक, इसलिए तीनों भी स्वपर प्रकाषक लक्षण से समन्वित ही है।

शंका – तर्कषास्त्र सम्मत लक्षण ही श्री कुन्दकुन्द देव को मान्य है न कि सिद्धान्त शास्त्र कथित, क्योंकि यहां तो इसका निराकरण दिख रहा है।

समाधान– आपने ठीक कहा है, किन्तु यहां अध्यात्म ग्रंथ में भेद ग्राहक व्यवहार नय और अभेद ग्राहक निष्चय नय के कथन की विवक्षा है न कि सिद्धान्त ग्रंथ में प्रतिपादितकथन का सर्वथा निराकरण, बल्कि नय विभाग से ही कथन किया गया है।

न्याय ग्रंथों में स्वपर पदार्थों के सामान्य धर्म को ग्रहण करने वाला सत्तावलोकन मात्र दर्षन निर्विकल्प माना गया है और स्वपर वस्तु के विषेश धर्म के ग्रहण करने वाला ज्ञान सविकल्पक माना गया है। यहां पर इस मान्यता का भी पूर्णतया समर्थन नहीं देखा जाता।’’

आगे माता जी ने ज्ञान दर्षन लक्षण विशयक सिद्धान्त शास्त्र और न्याय शास्त्र द्वारा प्रतिपादित लक्षणों के परस्पर विसंवाद को दूर करने हेतु लक्षीयस्त्रय के “लोक 5-6 की टीका का उद्धरण दिया है, पठनीय है। यहां विस्तार भय से अंकित नहीं कर रहे हैं। अंत में तात्पर्य में भी विवक्षा दृश्टियों से अविरोध स्थापित किया है।

इस सब ऊहापोह का भाव यह है कि सिद्धान्त और न्याय शास्त्रों दोनों की परम्परा प्राप्त सुसंगति ही माता जी का अभिप्राय रहा है। वे तर्क के आधार पर परम्परावादी हैं व परम्परा के आधार पर तर्कसम्मतता की पोशक।

आगम परम्परा का निर्वाह कहें या आगमार्थ के प्रस्तुतीकरण से प्रकृत अर्थ का पुश्टिकरण, ये लगभग एकार्थ के द्योतक हैं। किसी भी गाथांष के अर्थ की गवेशणा में अन्य अर्थ करते समय आगमार्थ का लक्ष्य माता जी सर्वत्र सामने रखती हैं। यह उनके दृढ़ सम्यक्त्व का चिन्ह ही कहा जायेगा, क्योंकि पूर्व परम्परा के सूत्रों की स्वीकृति ही आगम का विष्वास कहा जाता है और आगम का विष्वास सम्यग्दर्शन का लक्षण है ऐसा पूर्व में वर्णित किया जा चुका है।

नियमसार प्राभृत की गाथा क्रमांक 172 की टीका के अंतर्गत बन्ध, अबन्ध की चर्चा करते हुए टीकाकत्र्री ने ‘‘अपरा द्वादषमुहूर्ता (वेदनीयस्य)’’ (तत्वार्थ सूत्र-8@18) का उल्लेख करते हुए कहा है कि वेदनीय (कर्म) की जघन्य स्थिति बारह मुहूर्त है इसलिए स्थिति और अनुभाग बंध के अभाव में प्रकृति और प्रदेषबंध कुछ हानि नहीं कर पाते हैं।

इसी हेतु से केवली भगवान के कर्म बंध नहीं हैं। समयसार का अध्ययन कर जो लोग कहते हैं कि ‘‘हम सम्यग्दृश्टि हैं हमको बन्ध नहीं है’’ ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि वीतराग चारित्र से सहित वीतराग सम्यग्दृश्टि महापुरूशों के ही अबंध की अवस्था घटित होती है।

आगे आगम का उल्लेख करते हुए कहा है कि उपषान्तकशाय, क्षीणकशाय और सयोग केवली के एक समय की स्थिति वाला साताप्रकृति का बन्ध जानना चाहिए।’’ अन्त में सारांष रूप में यह ग्राह्य बताया है कि सराग सम्यग्दृश्टि अपने गुणस्थान के योग्य कर्म प्रकृतियों के बन्धक हैं अतः सावधानीपूर्वक प्रवृत्ति कर बन्ध की अल्पता ही हो ऐसा उपाय करना चाहिए।

उपरोक्त कथन का भाव यह है कि स्याद्वाद चन्द्रिका में पूर्व परम्परा की सूत्रानुसारता ही स्थापित की गई है। यतः आप्त के द्वारा कथित, गणधरदेव द्वारा ग्रंथित एवं परम्पराचार्य मुनियों के वाक्य ही आगम कहलाते हैं, किसी विशय में आप्त के द्वारा कथित भिन्न बात हो, गणधर द्वारा कथित भिन्नार्थ हो तथा मुनि द्वारा भिन्न बात हो तो वह आगम नहीं कहलाता। तीनों की परम्परा समश्टि में ढलता हुआ वचन आगम कहलाता है। अतः आगम परम्परा का निर्वाह समीचीन रूप से करणीय जानकर आर्यिका ज्ञानमती जी ने टीका का प्रणयन किया है।

आ० कुन्दकुन्द स्वामी ने गाथा क्रमांक 8 के अंतर्गत आगम और तत्वार्थों का लक्षण निरूपित किया है। उसके भाव को बृह्द रूप से स्पश्ट करते हुए कहा है-

उन पूर्व कथित गुणों से सहित आप्त परमात्मा के श्री मुख से निकला हुआ वचन परस्पर अविरोध रूप, पूर्वापर विरोध आदि दोशों से रहित और शुद्ध है गणधर आदि महामुनियों ने उसे ही आगम कहा है और उस आगम में जो भी कहे गये हैं वे तत्वार्थ हैं उनसे भिन्न नहीं।

इसका स्पश्टीकरण-पांच महाकल्याण, 34 अतिषय और 8 महाप्रातिहार्यों से सहित देवाधिदेव परम तीर्थंकर आप्त हैं। उनके मुखकमल से प्रकट हुआ शाब्द ब्रह्म ही परमब्रह्म है वही परमागम है। क्यों ? क्योंकि उसमें पहले और पष्चात् में परस्पर में विरोध नहीं है। इसीलिए वहीं आगम है। सबको प्रकाषित करने वाले स्यात् पद से जो चिन्हित नहीं है ऐसे शास्त्रों में पूर्वापरदोश सर्वत्र पाया जाता है। अतः वे आगम नहीं हो सकते।

माता जी ने अमान्य एवं पूर्वापर विरोध दोश सहित अन्य ग्रंथ का न्याय कुमुदचंद्र के अंतर्गत आया हुआ विवरण उल्लिखित किया है।

‘‘किसी शास्त्र में एक जगह कहा है ‘‘ सभी जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए।’’ पुनः उसी में आगे कहा है कि स्वयं ही विधाता ने यज्ञ के लिए पषुओं को बनाया है। इस प्रकार एक ही शास्त्र में पहले हिंसा निशेध का कथन है पुनः उसी में हिंसा को करने का कथन है।

उसी प्रकार किसी “शास्त्र में एक जगह तीर्थस्नान का फल दिखलाया है और उसी में तीर्थस्नान का निशेध भी किया है। इत्यादि प्रकार (अन्य) कथित आगम में एकरूपता नहीं है किन्तु स्यात् पद (स्याद्वाद सूचक चिन्ह) से चिन्हित जिनागम इन दोशों से रहित ही है।’’

जिनागम कथित सूत्र में श्रद्धा उत्पन्न करने हेतु स्याद्वाद चन्द्रिका कत्र्री ने आगम के गुणों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि जिनागम शुद्ध है, जैसे अन्य मत के ग्रंथों के पाप सूत्र हिंसादि पाप क्रियाओं का प्रतिपादन करते हैं, वैसा नहीं है अर्थात अहिंसा आदि पुण्य कार्यों का पे्ररक है।

यह युक्ति और परम्परा शास्त्र से अविरोधी कथन करने के कारण द्ध अथवा निर्दोश है। भगवान जिनेन्द्र देव वचन मोक्ष, मोक्ष के कारण एवं संसार, संसार के कारण इन तत्त्वों के प्रतिपादक हैं। वे वचन प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित नहीं होते हैं इसलिए जिन वचन ही आगम हैं, अन्य के वचन आगम नहीं हैं।

इन गुणों से युक्त आगम की उत्पत्ति तीर्थंकर परमदेव से ही होती है पुनः गणधरदेव उनकी दिव्य ध्वनि को सुनकर अवधारण करके द्वादषांग श्रुत रूप से रचते हैं। अनन्तर अन्य भी आचार्य उसी परम्परा से ही शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर उसी का निरूपण करते हैं। इस भरत क्षेत्र में आज पंचम काल में जो भी आचार्य हुए हैं उन्होंने भी नदी के जल को नए घडे़ के जल में भर लेने के सदृष उसी आगम को ही कहा है।

इससे यह निश्कर्श निकला कि भाव श्रुत के तथा अर्थ पदों के कर्ता तीर्थंकर भगवान हैं। गणधर देव उनसे श्रुत को ग्रहण करते हैं, पुनः ग्रहण किये हुए अर्थ से वे स्वयं श्रुत पर्याय रूप से परिणत हो जाते हैं इसलिए वे द्रव्यश्रुत के कर्ता हैं।

उपरोक्त विवेचन से विदित होता है कि स्याद्वाद चन्द्रिका की कत्र्री माता जी के हृदय में आगम परम्परा का अटूट विष्वास है। उनकी प्रस्तुत कृति में उन्होंने पाठकों को भी उसी विष्वास के वातावरण में समाविश्ट करने का सुश्ठु प्रयत्न किया है।

भगवान महावीर से लेकर वर्तमान तक जो भी श्रुत परम्परा अविच्छिन्न रूप से विद्यमान चली आ रही है उसका प्रमुख श्रेय गौतम गणधर देव को है। माता जी ने इस टीका में गौतम स्वामी के प्रतिक्रमण आदि उल्लेख प्रचुर मात्रा में किए हैं। गौतम स्वामी की परम्परा का निर्वाह आचार्यों ने जिस प्रकार अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी किया था उसके प्रति श्रद्धावनत होकर लेखिका ने उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए अपनी रचनाओं में वही पुट प्रस्तुत किया है।

उन्हें आगम की बात स्वीकार है, अपनी स्वयं की नहीं। उनकी स्वयं की वही धारणा है जो आगम की धारणा है। उन्होंने आपने किसी स्वतंत्र मन्तव्य से आगम की तौल नहीं की है। प्रस्तुत टीका ग्रंथ में अनेकों प्रसंग ऐसे हैं जिनको आगम परम्परा से ही पुश्ट किया गया है। विभिन्न परम्पराचार्यों के मत वैभिन्य का उल्लेख कर संग्रह रूप में मान्य करने की प्रणाली को माता जी ने भी स्वीकार किया है क्योंकि केवली और श्रुतकेवली के अभाव के कारण किसी एक निर्णय पर हम पहुंच पाने में असमर्थ हैं।

चरणानुयोग के अंतर्गत साधु और श्रावकों के लिए जो आचार्यों के ग्रंथों में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं उनका कारण द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की भिन्नता ही है। परिस्थिति वष चर्या में परिवर्तन, संषोधन आदि को स्वीकार करना पड़ा है उससे आगम में दोश नहीं माना जा सकता। ऊपर माता जी द्वारा प्रस्तुत मूलाचार का आषय भी यह स्पश्ट करता है।

जैसे भगवान ऋशभदेव एवं अंतिम वीर प्रभु के शासन में दोश लगे या न लगे, नियत प्रतिक्रमण का पात्रों की परिस्थितिवष विधान किया गया है, किन्तु मध्यवर्ती 22 तीर्थंकरों के उपदेष में दोश लगने पर ही प्रतिक्रमण करने की विधि है, यह अन्तर परिस्थति जन्य है। परिस्थितिवष आगम की भिन्न उपदेषता से आगम का मूल अभिप्राय नश्ट नहीं होता है।

अतः आगम की मान्यता एवं उसकी परम्परा का निर्वाह इश्ट ही है। अपेक्षित रागद्वेश रहित आरम्भ परिग्रह से मुक्त सर्व कल्याणकारी श्रमणों का उपदेष माता जी के मतानुसार सदैव हितकर है।

कालक्रम से साधुवर्ग के अभाव में भह्रक परम्परा का जन्म हुआ। प्रचलित इतिहास के मध्य काल में उन्होंने भी श्रुत रक्षा के प्रयत्न किए। अनेकों ग्रंथों की रचना भी की गई। किन्तु माता जी ने स्याद्वाद चन्द्रिका में उनको प्रमाण रूप में न तो उल्लिखित किया न उनकी चर्चा अथवा प्रषंसा ही की है, क्योंकि भट्टारकों की कतिपय रचनायें अप्रामाणिक, आगम के प्रतिकूल एवं श्रमण परम्परा के विरूद्ध भी मिलती है ।

भट्टारकों के कतिपय उपदेषों से समाज में विकृतियां भी उत्पन्न हुई हैं। उन सबको माता जी ने हानिकर जानकर पोशित करने का प्रयत्न नहीं किया है। पू० माता जी निर्दोश रचना की बड़ी प्रषंसक हैं।

यद्यपि वे स्वयं आर्यिका पद से विभूशित हैं तथा उन्होंने पंडित प्रवर आषाधर जी के अनगार धर्मामृत के कतिपय पद्यों को उद्धृत कर स्याद्वाद चन्द्रिका को गुण गौरवान्वित ही किया है तथा लघुस्थान में भी अपनी गुणग्राहक मनोवृत्ति का परिचय दिया है। वह सज्जनता का द्योतक है। कहा भी है-

परगुणपरमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं

निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः।

दूसरे के अणुमात्र भी गुणों को पर्वत के समान महनीय जानकर अपने हृदय में प्रसन्न रहने वाले सज्जन कितने हैं अर्थात् अति विरल हैं। यहां अनगार धर्मामृत का पृश्ठ 398 पर एक उद्धृत “लोक अंकित किया जाता है।

लघीयसोऽपि प्रतिमायोगिनो योगिनः क्रियाम्।

कुर्युः सर्वेऽपि सिद्धर्शिषान्तिभक्तिभिरादरात्।।

लघु भी प्रतिमायोग में स्थित योगी की सभी योगी जन सिद्ध, योग और शान्ति भक्ति पढ़कर आदर से क्रिया वंदना करें। टीका में कहा है कि पूरे दिन सूर्य की तरफ मुख करके कायोत्सर्ग में स्थित दीक्षा से छोटे भी मुनि की, दीक्षा में बड़े मुनि भी वंदना करते हैं।

यहां यह ज्ञातव्य है कि परम्पराचार्यों की तुलना में, पंडित प्रवर आषाधर जी, जो गृहस्थ थे, भले ही लघु हों, परन्तु ज्ञानमती माता जी उनकी रचनाओं की अंषावली को अपने ग्रंथों में उद्धृत करने में गर्व का अनुभव करती हैं। यह गुणग्राहकता का प्रमाण है। इससे विद्वानों को अग्रसर होने की पे्ररणा मिलती है।

बृहद् द्रव्य संग्रह आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती की प्रसिद्ध कृति है। उसकी विषद टीका ब्रह्मदेव (सूरि) ने की है। उनके विशय में यह स्पश्ट नहीं है कि वे श्रावक थे या साधु। हां यह आभास होता है कि प्रस्तुत टीका की रचना के समय वे ब्रह्मदेव श्रावक के रूप में विद्वानों के षिरोमणि थे तथा संभवतः पष्चात काल में वे दीक्षित होकर महामुनि आचार्य हुए होंगे। परमात्म प्रकाष की टीका संभवतः साधु अवस्था में की हो।

उनकी टीकाएं अत्यंत प्रतिश्ठा प्राप्त रूप में मान्य हैं। उनके विशय में यह भी प्रचलित है कि केषोराय पाटन (कोटा के समीप) के मंदिर में जो चम्बल नदी के किनारे स्थित है, ब्रह्मदेव जी ने यह टीका लिखी है। केषोराय पाटन के जिनालय के तलभाग में यह महत्कार्य सम्पन्न हुआ। वहां की स्थिति का अवलोकन से विदित होता है कि वे श्रमण रत्न थे।

कतिपय प्राचीन पाण्डुलिपियों प्रतियों में यह उल्लेख मिलता है। पू० आर्यिका ज्ञानमती जी ने उनके श्रावक या साधुपद प्रतिश्ठित होने की गवेशणा न करके बृहद् द्रव्य संग्रह की टीका के अंष भी अपेक्षित जानकर स्याद्वाद चन्द्रिका में समायोजित किये हैं और आगम परम्परा के महनीय उपादानों को प्रकरण पुश्टि हेतु प्रयुक्त किया है। उस टीका को भी आगम परम्परा के मूल तत्वों की पोशक स्वीकार किया है।

पाठक स्वयं बृहद् द्रव्य संग्रह टीका के प्रयुक्त अंषों का पारायण कर लाभार्जन करें। माता जी ने तो आगम परम्परा के निर्वाह हेतु ही, जहां से जो निर्दोश सामग्री प्राप्त हुई उसका उपयोग किया है।

तीर्थंकरों के चैंतीस अतिषयों का उल्लेख जैन ग्रंथों में पाया जाता है। प्रायः सभी में जन्म के 10, केवलज्ञान के 10 तथा देवकृत 14 अतिषयों का वर्णन प्राप्त है। नियमसार की टीकाकत्र्री भी इससे अवष्य अवगत होंगी।

आचार्य परम्परा में आ० यतिवृशभ, जिन्होंने कशायपाहुड पर चूर्णिसूत्र रूप व्याख्या छः हजार सूत्र प्रमाण लिखी तथा तिलोयपण्णत्ती जिनकी महनीय प्रामाणिक कृति है, के अतिषय विशयक कुछ विभागान्तर को माता जी ने प्रकट कर आगम परम्परा के वर्तमान में अप्रसिद्ध अर्थ को भी दिखाया है। आ० यतिवृशभ की गाथा निम्न प्रकार है (गाथा सूत्र)-

घादिक्खएण जादा एक्कारस अदिसया महच्छरिया।

एदे तित्थयराणं केवलणाणम्मि उप्पण्णे।।

अर्थ – तीर्थंकर प्रभुओं के घातिकर्मों के क्षय से केवलज्ञान के उत्पन्न होने पर महान आष्चर्य कारक 11 अतिषय होते हैं।

यतिवृशभाचार्य ने देवकृत 13 अतिषय निरूपित किये हैं। उपरोक्त अंतर मात्र इतना है कि सर्वभाशागर्भित दिव्य वचनता को उन्होंने बजाय देवकृत के केवलज्ञान के अतिषयों में परिगणित किया है।

तात्पर्य यह है कि स्याद्वाद चन्द्रिका टीकाकत्र्री ने अपने विषिश्ट क्षयोपषम द्वारा आगम परम्परा के गर्भ में छिपे हुए विभिन्न रहस्यों को उजागर करने का महनीय प्रयत्न किया है। उन्हें निर्दोशता का पक्ष है किसी पक्ष विषेश का पक्ष नहीं।

आगम परम्परानुसार अर्थ ग्रहण करने को परम्परावादिता कहा जाता है। वह ठीक ही है। आगमार्थ को मानने का अर्थ रूढ़िवादिता नहीं है। बिना समझे किसी भी अर्थ को स्वीकार कर गतानुगतिक बन जाना रूढ़िवादिता है, किन्तु हेयोपादेय विमर्ष पूर्वक किसी पूर्व परम्परा का अनुगामी होना श्रेश्ठ परम्परावादिता है वह उपादेय है समीचीन है।

आगम परम्परा की इस उपलब्धि को अपना आलम्बन और सर्वाेपयोगी जानकर उसका सम्यक निर्वाह माता जी ने प्रस्तुत कृति में किया है। आगम परम्परा की संवाहक एवं सूत्रमान्य संदर्भों की संवादक गुरु परम्परा होती है। स्याद्वाद चन्द्रिका में इस तथ्य को सर्वत्र प्रकाषित किया गया है। पूर्वाचार्य, दीक्षागुरू और षिक्षा गुरूओं के गुणों का उल्लेख वे स्थान स्थान पर करती हैं।

सभी को इस कृतज्ञता और गुणग्राहकता की ओर पे्ररित करती हैं। ऋशिसम्मत मार्ग या आर्शमार्ग की प्रभावना ही लेखन में उनका उद्देष्य है। किसी विसंगति की संभावना होने पर वे गुरु परम्परा को दोश न देकर अपनी अल्पज्ञता को ही विधायी कारण के रूप में स्वीकार करती हैं। यहां एतत्सम्बन्धी निम्न टीकांष उद्धृत किया जाता है-

‘‘किंच-सिद्धान्तन्यायव्याकरणविज्ञानं मे नास्ति।

आबाल्यादद्यावधि धर्मकथानकपùनन्दिपचविंषतिकाप्रभृतिचतुरनुयोगसम्बन्ध्यनेकग्रंथाध्ययनाध्या- पनस्वाध्यायेन चारित्राराधनाकाले गुरूपरम्परयार्थावबोधेन स्वानुभवेन च यत्किमपिलवमात्रं समीचीनज्ञानं मया लब्धं, तदनुसारेणैव पूर्वाचार्याणां शास्त्रमहार्णवाद् वचनामृतकणान् उद्धृत्य उद्धृत्य निजनीरसवचनेशु मध्ये मध्ये मिश्रयित्वा कानिचिद् वर्णपदे वाक्यानि मया योजितानि।

अस्मिन् यावन्ति पूर्वापराविरुद्धसूक्तिपदानि दृष्येरन् तेशु पूर्वाचार्याणाम् दीक्षाषिक्षागुरूणां च प्रभावं ज्ञात्वा विद्वदभिस्तद्गुणा एव गृहीतव्या। पुनष्चात्र यत्र कुत्रचिदपि स्खलनं, दृष्येत् तर्हि ममाल्पज्ञाताया दोशमवबुध्य तत्त्यक्तव्यम्।

टीकाकत्र्री का कथन है कि पूर्व और अपर परम्परा से अविरुद्ध अनुकूल सूत्रपदों के प्रयोग मात्र से ही यह टीका ग्रंथ परिपूर्ण हुआ है। मेरा कुछ भी नहीं है।

गाथा क्रमांक 185 की टीका के अंतगत तात्पर्यार्थ व्यक्त करते हुए लेखिका ने कहा है कि यह नियमसार ग्रंथ सर्वज्ञ भगवान के मुख कमल से उत्पन्न हुई जो दिव्यध्वनि उसके अनुरूप गणधर देव द्वारा गूंथे गये आचारांग सूत्र उनको पढ़ने वाले पूर्वाचार्यों की परम्परा से अनुस्यूत, सहित है और श्री कुन्दकुन्द देव रचित निर्दोश है, फिर भी यदि कोई कुन्दकुन्द देव की अपेक्षा भी बहुश्रुत विद्वान चरण और करण में कुषल मुनिनाथ हों उन्हें ही इस ग्रंथ के संषोधन का अधिकार है अन्य जनों को नहीं।

ऐसा मानकर पूर्वाचार्यों के नये घडे़ में भरे हुए गंगा नदी के जल के समान ही विष्वास करके प्रमाण करना चाहिए। इससे निम्न बिंदुओं पर आधारित पू० माता जी की अवधारणा पुश्ट होती है।

- 1. आचार्य कुन्दकुन्द के द्वारा गाथा सं. 185 में व्यक्त विचारों से ज्ञात होता है कि उन्हें भी आगम परम्परा का पूर्वापर अविरोध स्वरूप ही प्रमाण रहा है।

- 2. ज्ञानार्जन में प्रवचन भक्ति ही फलदायक होती है। पूर्व परम्परा से प्राप्त आगम ही प्रवचन कहलाता है। अतः यहां प्रवचन भक्ति से तात्पर्य आगम भक्ति ही है।

- 3. नियमसार का उद्गम स्थान जिनागम का प्रथम अंग आचारांग है। यह उसके सूत्रार्थ पर निर्भर है।

- 4. समस्त द्वादषांग का स्रोत जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि है अतः समस्त आगमिक परिपाटी दिव्यध्वनि रूप जिनवाणी से ही प्रादुर्भूत है।

- 5. आचार्य कुन्दकुन्द के वाक्यों को ‘‘नद्या नवघटे जलमिव’’ स्वीकार कर पूर्वाचार्य परम्परा प्राप्त अर्थ माता जी स्वीकार करती हैं।

किं बहुना स्याद्वाद चन्द्रिका की टीकाकत्र्री ने इस ग्रंथ में जो कुछ रचना की है वह मानो जिनागम को प्रतिविम्बित ही किया है। उनका विष्वास आगम परम्परा में है, यद्वा तद्वा निरूपण करने में नहीं है। वैसे भी टीकाग्रंथ में टीकाकार का स्वयं का कोई अप्रकृत विवेचन तो दोश ही माना जाता है।

मूल ग्रंथकार के भाव को व्यक्त करने में समर्थ जो भी और जहां से भी आगम सामग्री प्राप्त हो उसे प्रस्तुत करना ही माता जी का अभीश्ट है। विभिन्न शास्त्रों के उद्धरण प्रस्तुत कर टीका को ललित, सुसंस्कृत एवं परिमार्जित रूप प्रदान कर वस्तुतः यह इस युग की एक आगम सज्जा ही कहा जायेगा। हम आगे पृथक से प्रस्तुत टीका में प्रयुक्त परम्पराचार्यों के वचनों को उद्धरण वैभव शेर्शक के अंतर्गत प्रकट करते हैं।