दशधर्म का निरूपण

(पद्मनन्दिपञ्चविंशतिका ग्रंथ के आधार से विशेषार्थ सहित)

उत्तम क्षमा धर्म

-मालिनी-

जडजनकृतबाधाक्रोधहासप्रियादावपि सति न विकारं यन्मनो याति साधो:।

अमलविपुलचित्तैरुत्तमा सा क्षमादौ शिवपथपथिकानां सत्सहायत्वमेति।।८२।।

अज्ञानीजनों के द्वारा शारीरिक बाधा, अपशब्दों का प्रयोग, हास्य एवं और भी अप्रिय कार्यों के किए जाने पर भी निर्मल और महान ज्ञान के धारी मुनिराज का मन जो क्रोधादि विकार भाव को प्राप्त नहीं होता है उसे उत्तम क्षमा कहते हैं। यह उत्तम क्षमा मोक्षमार्ग में चलने वाले पथिकजनों के लिए सर्वप्रथम सहायक होती है।

-बसंततिलका-

श्रामण्यपुण्यतरुरत्र गुणौघशाखापत्रप्रसूननिचितोऽपि फलान्यदत्वा।

याति क्षयं क्षणत एव घनोग्रकोपदावानलात् त्यजत तं यतयोऽत्र दूरम्।।८३।।

मुनिपद यह पवित्र वृक्ष है, यह उत्तम-उत्तम गुणों के समूह, शाखाओं, पत्तों और पुष्पों से सहित है फिर भी यह वृक्ष फलों को न देकर तीव्र क्रोधरूपी दावाग्नि से क्षण भर में ही भस्म हो जाता है इसलिए हे यतिवरों! आप उस क्रोध को बहुत दूर से ही छोड़ दो।

-शार्दूलविक्रीडित-

तिष्ठामो वयमुज्ज्वलेन मनसा रागादिदोषोज्झिता, लोक:

किञ्चिदपि स्वकीयहृदये स्वच्छाचरो मन्यताम्।

साध्या शुद्धिरिहात्मन: शमवतामत्रापरेण द्विषा, मित्रेणापि

किमु स्वचेष्टितफलं स्वार्थ: स्वयं लप्स्यते।।८४।।

हम साधु लोग रागादि दोषों से रहित होकर निर्मल मन के साथ स्थित होते हैं। इसे स्वैराचारी जनसमूह अपने मन में कुछ भी माने। संसार में शांति के धारक मुनिजनों के लिए अपनी आत्मा की शुद्धि ही साध्य है। उन्हें यहां दूसरे शत्रु या मित्र से क्या प्रयोजन है ? वे तो अपने किए हुए कार्य के अनुसार स्वयं ही फल प्राप्त करेंगे।

-स्रग्धरा-

दोषानाघुष्य लोके मम भवतु सुखी दुर्जनश्चेद्धनार्थी,

मत्सर्वस्वं गृहीत्वा रिपुरथ सहसा जीवितं स्थानमन्य:।

मध्यस्थस्त्वेवमेवाखिलमिह हि जगज्जायतां सौख्यराशिर्मत्तो

माभूदसौख्यं कथमपि भविन: कस्यचित्पूत्करोमि।।८५।।

यदि दुर्जन मनुष्य मेरे दोषों को उद्घोषित करके सुखी होते हैं तो होवें, यदि धन के अभिलाषी पुरुष मेरे सर्वस्व का ग्रहण करके सुखी होते हैं तो होवें, यदि शत्रु मेरे जीवन को ग्रहण कर सुखी होते हैं तो होवें, यदि दूसरे कोई मेरे स्थान को ग्रहण कर सुखी होते हैं तो होवें किन्तु मैं तो मध्यस्थ हूं। यहां संपूर्ण जगत-सभी संसारी प्राणी अतिशय सुखों को अनुभव करें। मेरे निमित्त से किसी भी संसारी प्राणी को किसी भी प्रकार से दुःख न हो, इस प्रकार मैं उच्च स्वर से कहता हूँ।

-शार्दूलविक्रीडित-

किं जानासि न वीतरागमखिलं त्रैलोक्यचूडामणिं

किंतद्धर्ममुपाश्रितं न भवता किंवा न लोकोजड:।

मिथ्यादृग्भिरसज्जनै रपटुभि: किञ्चित्कृ

तोपद्रवाद्यत्कर्माजनहेतुमस्थिरतया वाधां मनोमन्यसे।।८६।।

हे मन! तुम क्या पूरे तीनों लोकों में श्रेष्ठ चूड़ामणि ऐसे वीतराग जिनेन्द्रदेव को नहीं जानते हो ? क्या तुमने वीतरागदेव कथित धर्म का आश्रय नहीं लिया है ? क्या जनसमूह जड़-अज्ञानी नहीं है ? जिससे कि तुम मिथ्यादृष्टि एवं अज्ञानी दुष्टजनों द्वारा किए गए किंचित् भी उपद्रव से विचलित होकर बाधा समझते हो जो कि कर्मों के आस्रव का हेतु है।

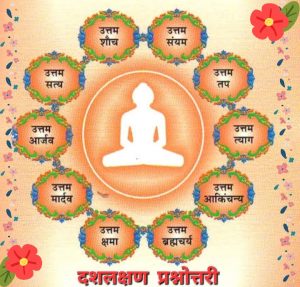

विशेषार्थ-धर्म के उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य ये दश भेद हैं। यहां सभी के साथ उत्तम शब्द लगा लेना चाहिए। इनमें से पहले पांच श्लोकों में उत्तम क्षमा को कहा है। मुनिराज ही इन धर्मों का पूर्णरूप से पालन करने में समर्थ होते हैं। श्रावक तो एकदेश ही इनका पालन करते हैं।

उत्तम मार्दव धर्म

-बसंततिलका-

धर्माङ्गमेतदिह मार्दवनामधेयं जात्यादिगर्वपरिहारमुषन्ति सन्त:।

तद्धार्यते किमु न बोधदृशा समस्तं स्वप्नेन्द्रजालसदृशं जगदीक्षमाणै:।।८७।।

जाति, कुल आदि का गर्व न करना, इसे सज्जन पुरुष ‘मार्दव’ नाम का धर्म कहते हैं। यह धर्म का अंग है। ज्ञानरूप चक्षु से समस्त जगत को स्वप्न अथवा इन्द्रजाल के समान देखने वाले साधुजन क्या उस मार्दव धर्म को नहीं धारण करते हैं ? अर्थात् अवश्य धारण करते हैं।

-शार्दूलविक्रीडित-

कास्था, सद्मनि, सुन्दरेऽपि, परितो, दंदह्यमानेऽग्निभि:

कायादौतुजरादिभि: प्रतिदिनं गच्छत्यवस्थान्तरम्।

इत्यालोचयतो, हृदि, प्रशमिन:१ भास्वद्विवेकोज्वले

गर्वस्यावसर: कुतोऽत्र घटते भावेषु सर्वेष्वपि।।८८।।

सब ओर से अतिशय जलने वाली ऐसी अग्नि के द्वारा सुंदर भी घर के समान इन शरीर आदि में भला क्या विश्वास है ? ये शरीर आदि वृद्धावस्था आदि के द्वारा प्रतिदिन एक भिन्न ही अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार चिंतन करते हुए प्रशांत महामुनि के हृदय में सदाकाल उज्ज्वल विवेक प्रगट होता है तब ऐसे मुनि के भला संपूर्ण पदार्थों में भी गर्व का अवसर वैâसे घटेगा ? अर्थात् उन्हें गर्व नहीं आ सकता है।

भावार्थ-जो शरीर हमेशा बुढ़ापा आदि अनेक प्रकार की अग्नि से जर्जरित हो रहे हैं। महामुनि ऐसा चिंतन करते हुए पूर्ण वैराग्य और ज्ञान से ओतप्रोत रहते हैं अतः वे मुनिराज जाति, कुल, तप, ज्ञान, ऐश्वर्य, पूजा, बल और रूप इन आठ प्रकार के विषयों में और पंद्रह प्रकार के प्रमादों में गर्व नहीं करते हैं प्रत्युत वस्तुस्थिति का चिंतन करते हुए निरभिमानी ही रहते हैं।

उत्तम आर्जव धर्म

हृदि यत्तद्वाचि बहि: फलति तदेवार्जवंभवत्येतत्।

धर्मो निकृतिधर्मो द्वाविह ‘‘सुरसद्मनरकपथौ’’।।८९।।

जो हृदय में है वही वचन में और वही बाहर में फलता है इसे ही आर्जव कहते हैं। इससे विपरीत जो मायाचार है वह अधर्म है। ये दोनों क्रम से स्वर्ग और नरक के मार्ग हैं।

-शार्दूलविक्रीडित-

मायित्वं कुरुतेकृतं सकृदपिच्छायाविघातं

गुणेष्वाजातेर्यमिनोऽर्जितेष्विह गुरुक्लेशै:१ शमादिष्वलम्।

सर्वे तत्र यदासते विनिभृता: क्रोधादयस्तत्वतस्तत्पापं

वत येन दुर्गतिपथे जीवाश्चिरंभ्राम्यति।।९०।।

यहां लोक में एक बार भी किया गया जो कपट व्यवहार है वह आजन्म भी कष्टों से उपार्जित मुनिराज के जो समभाव आदि गुण हैं उनका अतिशय रूप से छाया से भी विघात कर देता है अर्थात् मायाचारी से मुनियों के समता आदि सभी गुण निर्मूल नष्ट हो जाते हैं। कारण कि उस कपटपूर्ण व्यवहार में वस्तुतः क्रोध आदि सभी दुर्गुण परिपूर्ण होकर रहते हैं। बड़े दुःख की बात है कि वह कपट व्यवहार ऐसा पाप है कि जिससे यह जीव नरकादि दुर्गतियों के मार्ग में चिरकाल तक भ्रमण करता है।

उत्तम सत्य धर्म

-आर्या-

स्वपरहितमेव मुनिभिर्मितममृतसमं सदैव सत्यं च।

वक्तव्यं वचनमथ प्रविधेयं धीधनैर्मौनम्।।९१।।

मुनियों को सदा स्व और पर के हितकारक ऐसे सत्य वचन बोलना चाहिए जो कि मित हों-सीमित हों और अमृत के समान मधुर हों और बाकी समय में उन बुद्धिरूपी धन को धारण करने वाले मुनियों को मौन ही रखना चाहिए।

भावार्थ-मायाचारी एक ऐसा पाप है कि वह मुनियों के सभी गुणों को ढक देता है, उसकी छाया भी नहीं रहने देता है और इस मायाचार में क्रोध आदि सभी दुर्गुण आकर प्राणी को दुर्गति में ले जाते हैं।

सति सन्ति व्रतान्येव सूनृते वचसि स्थिते।

भत्याराधिता सद्भि:र्जगत्पूज्या च भारती।।९२।।

सत्य वचन के स्थित होने पर ही व्रत होते हैं इसलिए सज्जन पुरुष-विद्वान्जन जगत्पूज्य उस सत्य वचन की आराधना करते हैं।

-शार्दूलविक्रीडित-

आस्तामेतदमुत्र सूनृतवचा: कालेन यल्लप्स्यते

सद्भूपत्वसुरत्वसंसृतिसरित्पाराप्तिमुख्यं फलम्।

यत्प्राप्नोति यश: शशांकविशदं शिष्टेषु यन्मान्यतां

यत्साधुत्वमिहैव जन्मनि परं तत्केन संवर्ण्यते।।९३।।

सत्य बोलने वाले मनुष्य समय के अनुसार परलोक में उत्तम राज्य, देव पर्याय एवं संसाररूपी नदी के पार की प्राप्ति-मोक्षपद को भी प्राप्त कर लेते हैं। यह सब तो दूर ही रहे, वे इसी भव में चंद्रमा के समान निर्मल यश, सज्जन पुरुषों में मान्यता और साधुता को प्राप्त कर लेते हैं, इनका वर्णन कौन कर सकता है ? अर्थात् कोई नहीं कर सकता है।

उत्तम शौच धर्म

-आर्या-

यत्परदारार्थादिषु जन्तुषु निस्पृहमहिंसकं चेत:।

२दुर्भेद्यान्तमलहृत्तदेव शौचं परं नान्यत्।।९४।।

परस्त्री एवं परधन की अभिलाषा न करता हुआ जो चित्त छह काय के जीवों की हिंसा से रहित-अहिंसक हो जाता है, इसे ही दुर्भेद्य जो अंतरंग की कलुषता है उसको दूर करने वाला उत्तम शौचधर्म कहते हैं। इससे भिन्न दूसरा कोई शौचधर्म नहीं हो सकता है।

-शार्दूलविक्रीडित-

गंगासागरपुष्करादिषु सदा तीर्थेषु सर्वेष्वपि स्नातस्यापि

न जायते तनुभृत: प्रायो विशुद्धि: परा।

मिथ्यात्वादिमलीमसं यदि मनो बाह्येऽतिशुद्धोदवैâर्घौतं िंक

वहुशोऽपि शुद्ध्यति सुरापूरप्रपूर्णो घट:।।९५।।

यदि मनुष्य का मन मिथ्यात्व, हिंसा आदि दोषों से मलिन हो रहा है तो गंगा, समुद्र, पुष्कर आदि सभी तीर्थों में सदा स्नान करने पर भी प्रायः विशुद्ध नहीं हो सकता है, सो ठीक ही है। मदिरा से भरे हुए घड़े को यदि बाहर में बहुत ही निर्मल जल से बार-बार धोया भी जावे तो भी क्या वह शुद्ध हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता है।

भावार्थ-यदि मन शुद्ध है, मिथ्यात्व, हिंसा, झूठ आदि दोषों से दूर है तो बिना स्नान के भी वह मनुष्य पवित्र है जैसे कि महामुनि स्नान नहीं करके भी रत्नत्रय से शुद्ध-पवित्र माने जाते हैं और इससे विपरीत यदि मन दोषों से सहित है तो गंगादि तीर्थों में अनेकों बार स्नान करके भी अंतरंग मल नहीं धुलता है केवल बाह्य मल ही धुलता है अतः उत्तम शौच धर्म तो अंतरंग की पवित्रता से ही होता है, ऐसा समझना।

उत्तम संयम धर्म

-आर्या-

जन्तुकृपार्दितमनस: समितिषु साधो: प्रवर्तमानस्य।

प्राणेन्द्रियपरिहार: संयममाहुर्महामुनय:।।९६।।

जिनका मन जीवों की दया से आर्द्र हो रहा है तथा जो ईर्या, भाषा आदि पांच समितियों में प्रवर्तमान हैं ऐसे मुनियों के द्वारा जो षट्काय जीवों की रक्षा और अपनी इन्द्रियों का निग्रह किया जाता है उसे गणधरदेवादि महामुनि संयम कहते हैं।

-शार्दूलविक्रीडित-

मानुष्यं किल दुर्लभं भवभृतस्तत्रापि जात्यादयस्तेष्वेवाप्तवच:

श्रुति:स्थितितरस्तस्याश्च दृग्बोधने।

प्राप्ते ते१ अपि निर्मले अपि परं स्यातां न येनोज्झिते

स्वर्मोक्षैकफलप्रदे स च कथं न श्लाघ्यते संयम:।।९७।।

संसारी प्राणियों को मनुष्य भव की प्राप्ति होना अत्यंत कठिन है, यदि मनुष्य पर्याय मिल भी गई तो भी उसमें उत्तम जाति आदि का मिलना कठिन है, उत्तम जाति आदि के मिल जाने पर जिनवाणी का श्रवण दुर्लभ है, जिनवाणी का श्रवण भी मिल गया तो दीर्घ आयु का मिलना कठिन है तथा उससे भी दुर्लभ सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान है। यदि निर्मल सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान ये दोनों भी मिल गये तो भी जिस संयम के बिना वे स्वर्ग और मोक्षरूपी अद्वितीय फल को नहीं दे सकते हैं वह संयम भला प्रशंसनीय क्यों नहीं होगा ? अर्थात् अवश्य ही वह संयम प्रशंसनीय है।

भावार्थ-इस मनुष्य पर्याय में संयम का मिलना परंपरा से अतीव दुर्लभ है। यह संयम ही स्वर्ग और मोक्षफल को प्रदान करने वाला है इसलिए इस उत्तम संयम को अवश्य धारण करना चाहिए।

उत्तम तप धर्म

-आर्या-

कर्ममलविलयहेतोर्बोधदृशा तप्यते तप: प्रोक्तम्।

तद्द्वेधा द्वादशधा जन्माम्बुधियानपात्रमिदम्।।९८।।

जो कर्मरूपी मैल को दूर करने के लिए सम्यग्ज्ञानरूपी नेत्रधारी मुनियों द्वारा तपा जाता है उसे ‘तप’ कहते हैं। उसके बाह्य और अंतरंग की अपेक्षा दो भेद हैं और दोनों के भी छह-छह भेद होने से इस तप के बारह भेद होते हैं। यह तपधर्म जन्मरूपी समुद्र को पार करने के लिए जहाज के समान है।

विशेषार्थ-कर्मों का क्षय करने के लिए जो तपा जाता है-शरीर को कष्ट दिया जाता है वह तप है। उसमें बाह्य तप के अनशन, अवमौदर्य, वृत्तपरिसंख्यान, रसपरित्याग, कायक्लेश और विविक्तशयनाशन ये छह भेद हैं। अनशन-संयम आदि की सिद्धि के लिए जो अन्न, खाद्य, स्वाद्य और पेय इन चार प्रकार के आहार का त्याग करना है वह अनशन-उपवास है। अवमौदर्य-बत्तीस ग्रास प्रमाण स्वाभाविक आहार से एक, दो आदि ग्रास कम करते हुए एक ग्रास तक ग्रहण करना। वृत्तपरिसंख्यान-गृह, दाता या भाजन या वस्तु आदि का नियम करके आहार लेना, जैसे-आज मैं दो घर से आगे नहीं जाऊंगा या अमुक घर में पड़गाहन हुआ तभी आहार लूंगा या अमुक वस्तु लेकर खड़े हुए दातार को देखकर ही आहार लूंगा अथवा अमुक बर्तन या वस्तु पहले आएगी तभी आहार लूंगा इत्यादि प्रकार से नियम कर जो आहार लेना है और उस विधि के नहीं मिलने पर उपवास कर लेना है यही मुनियों का वृत्तपरिसंख्यान तप है।

रसपरित्याग-दूध, दही, घी, तेल, गुड़, शक्कर और नमक इन छह रसों में एक, दो आदि रसों का त्याग करना। कायक्लेश-वृक्ष के नीचे, नदी के किनारे, पर्वत के ऊपर या सूर्य की तरफ मुंह कर खड़े होकर शरीर को कष्ट देते हुए ध्यान करना।

विविक्तशय्यासन-जंतुओं की पीड़ा से रहित प्रासुक स्थान में, वन में, शून्य गृह में या गुरुकुल में रहना-शयन-आसन करना। ये छह बाह्य तप हैं।

अभ्यंतर तप के भी छह भेद हैं-प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। प्रायश्चित्त-पूर्व में हुए अपराधों का गुरुओं के पास निवेदन करके उनसे प्रायश्चित्त लेकर दोषों का शोधन करना।

विनय-दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में, तप में विनय करना और औपचारिक अर्थात् प्रत्यक्ष या परोक्ष में गुरुओं की विनय करना। वैयावृत्त्य-आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, प्रवर्तक और गणधर तथा बाल, वृद्ध आदि साधुओं की प्रासुक द्रव्य से सेवा-शुश्रूषा करना। स्वाध्याय-धर्मग्रन्थों का अध्ययन करना, परिवर्तन-वाचना, पृच्छना, अनुपे्रक्षा और धर्मकथा स्तुतिमंगल ये पांच प्रकार का स्वाध्याय है। ध्यान-आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल के भेद से ध्यान के चार भेद हैं। इनमें से आर्त, रौद्र को छोड़कर धर्म और शुक्लध्यान करना। व्युत्सर्ग-आभ्यंतर और बाह्य के भेद से व्युत्सर्ग के दो भेद हैं। क्रोध आदि चौदह अभ्यंतर परिग्रह एवं धन, धान्य आदि बाह्य परिग्रह का त्याग करना व्युत्सर्ग है।

बाह्य तप में कायक्लेश को पांचवे नंबर पर एवं विविक्तशय्यासन को छठे पर, ऐसे ही अभ्यंतर तप में ध्यान को पांचवे नंबर पर एवं व्युत्सर्ग को छठे में रखा है। यह मूलाचार ग्रंथ१ के आधार से है। तत्त्वार्थसूत्र में कायक्लेश को और ध्यान को छठे नंबर पर लिया है ऐसा समझना।

-पृथ्वी-

कषायविषयोद्भटप्रचुरतस्करौघो हठात्तप:सुभटताडितो विघटते यतो दुर्जय:।

अतोहि निरुपद्रवश्चरति तेन धर्मश्रिया यति: समुपलक्षित: पथि विमुक्तिपुर्या: सुखम्।।९९।।

जो क्रोधादि कषायों और पंचेन्द्रिय विषयों रूप उद्भट एवं बहुत से चोरों का समुदाय बड़ी कठिनता से जीता जाता है वह तपरूपी सुभट के द्वारा बलपूर्वक तिरस्कृत होकर नष्ट हो जाता है इसलिए उस तप से और धर्मरूपी लक्ष्मी से सहित हुए साधु मुक्तिरूपी नगरी के मार्ग में सर्व विघ्न-बाधाओं से रहित होकर सुखपूर्वक गमन करते हैं।

भावार्थ-जिस मार्ग में चोर, लुटेरे रहते हैं उस मार्ग में चलने वाले पथिकजन अपने धनादि को और प्राणों को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। ऐसे ही मोक्षमार्ग में क्रोधादि कषायें और पंचेन्द्रियों के विषय चोर लुटेरे हैं। ये रत्नत्रय धन को हरण करने वाले हैं किन्तु तपरूपी सुभट इन्हें मार-पीटकर भगा देते हैं अतः साधु का मोक्षमार्ग उपद्रव रहित हो जाता है, ऐसा समझना।

-मन्दाक्रान्ता-

मिथ्यात्वादेर्यदिह भविता दु:खमुग्रं तपोभ्यो जातं

तस्मादुदककणिकैकेव सर्वाब्धिनीरात्।

स्तोकं तेन प्रसभमखिलकृच्छ्रलब्धे नरत्वे यद्येतर्हि

स्खलसि तदहो का क्षतिर्जीव ते स्यात्।।१००।।

संसार में मिथ्यात्व आदि के निमित्त जो तीव्र दुःख प्राप्त होने वाला है उसकी अपेक्षा से तपश्चरण से उत्पन्न हुआ दुःख इतना अल्प होता है कि जितनी समुद्र के संपूर्ण जल की अपेक्षा उसकी एक बूंद होती है। उस तप से समता आदि समस्त गुण प्रकट होते हैं इसलिए हे जीव! कष्टों को प्राप्त होने वाली इस मनुष्य पर्याय के प्राप्त हो जाने पर भी यदि तुम इस समय उस तप से स्खलित होते हो तो फिर तुम्हारी कौन सी हानि होगी, क्या यह जानते हो ? अर्थात् उस स्थिति में तो तुम्हारा सब कुछ ही नष्ट हो जावेगा।

भावार्थ-संसार में मनुष्य पर्याय का पाना अत्यंत दुर्लभ है। इसमें तपश्चरण से जो शरीर को कष्ट होता है अपने आपको वह बहुत बड़ा और असह्य प्रतीत होता है किन्तु वास्तव में तो मिथ्यात्व और विषय कषायों से होने वाला कष्ट अनंत संसार का कारण है, अनंत जन्म-मरण के दुःखों को देने वाला है इसीलिए आचार्यदेव ने इस संसार के दुःख को तो समुद्र की उपमा दी है और तपश्चरण से हुए कष्ट को समुद्र के जल की एक बूंद जैसा बताया है अतः तपश्चरण को करके अपने संसार के समस्त दुःखों को नष्ट करना चाहिए।

उत्तम त्याग एवं आकिञ्चन्य धर्म

-शार्दूलविक्रीडित-

व्याख्या या क्रियते श्रुतस्य यतये यद्दीयते पुस्तकं

स्थानं संयमसाधनादिकमपि प्रीत्या सदाचारिणा।

स त्यागो वपुरादिनिर्ममतया नो किंचनास्ते

यतेराकिंचन्यमिदं च संसृतिहरो धर्मः सतां सम्मतः।।१०१।।

सदाचारी मनुष्यों के द्वारा मुनियों के लिए जो प्रीति से आगम का व्याख्यान किया जाता है और जो पुस्तक दी जाती है तथा संयम के लिए साधनभूत जो पिच्छी आदि भी दी जाती है उसे उत्तम त्याग धर्म कहते हैं। शरीर आदि में ममत्वबुद्धि के न रहने से मुनि के पास किंचित् मात्र परिग्रह रहता है इसी का नाम उत्तम आकिञ्चन्य धर्म है। सज्जन पुरुषों को मान्य ऐसा यह धर्म संसार को नष्ट करने वाला है।

-शिखरिणी-

विमोहा मोक्षाय स्वहितनिरताश्चारुचरिता गृहादि

त्यक्ता ये विदघति तपस्तेऽपि विरलाः।

तपस्यंतोन्यस्मिन्नपि यमिनि शास्त्रादि ददतो सहायाः

स्युर्ये ते जगति यमिनो दुर्लभतराः।।१०२।।

मोह से रहित अपने आत्महित में लवलीन तथा उत्तम चारित्र से संयुक्त जो मुनिराज मोक्ष प्राप्ति के लिए घर आदि को छोड़कर तप करते हैं वे विरले ही हैं-बहुत थोड़े हैं पुनः जो मुनिराज स्वयं तपश्चरण करते हुए अन्य मुनि के लिए भी शास्त्रादि देकर उनकी सहायता करते हैं वे तो इस संसार में पूर्वोक्त मुनियों की अपेक्षा और भी दुर्लभ हैं।

परंमत्वा सर्वं परिहृतमशेषं श्रुतविदा वपुः

पुस्ताद्यास्ते तदपि निकटं चेदिति मतिः।

ममत्वाभावे तत्सदपि न सदन्यत्र घटते जिनेन्द्राज्ञाभंगो

भवति च हठात् कल्मषमृषेः।।१०३।।

आगम के जानकार मुनियों ने समस्त बाह्य वस्तुओं को पर-आत्मा से भिन्न जानकर उन सबको छोड़ दिया है। फिर भी जब शरीर और पुस्तक आदि वस्तुएं उनके पास रहती हैं तो वे निष्परिग्रही वैâसे कहे जा सकते हैं ? ऐसी आशंका होने पर आचार्यदेव समाधान करते हैं कि उन मुनियों का उक्त शरीर और पुस्तक आदि के प्रति ममत्वभाव नहीं रहता है अतएव उनके विद्यमान रहने पर भी वे-अविद्यमान-नहीं रहने के समान ही हैं। हां, यदि उक्त मुनि का उनमें ममत्व भाव है तो फिर वे निष्परिग्रही नहीं कहे जा सकते हैं और ऐसी अवस्था में उन्हें समस्त परिग्रह के त्यागरूप जो जिनेन्द्राज्ञा है उसके भंग करने का दोष प्राप्त होता है जिससे कि उन्हें जबरन पाप बंध होता है।

भावार्थ-जो मुनियों के लिए श्रावकजन शास्त्र का व्याख्यान करते हैं, शास्त्रादि देते हैं। पिच्छी, कमंडलु आदि देते हैं यह सब त्याग धर्म है। अन्यत्र इसके चार भेद किए हैं-आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान और अभयदान या वसतिकादान। धवला पुस्तक में लिखा है कि-दयाबुद्धि से जो साधु रत्नत्रय का दान देते हैं वही प्रासुकपरित्यागता है। यह कारण गृहस्थों में संभव नहीं है चूंकि वे रत्नत्रय के उपदेश के अधिकारी नहीं हैं१।

पुनः आगे उत्तम आकिंचन्य का वर्णन किया है। मुनियों के पास अपना शरीर तो है ही, उसे छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि वह रत्नत्रय का साधन है अतएव उस शरीर से ममत्वभाव छोड़ते हैं। ऐसे ही संयम के साधनभूत पिच्छी, शौच का उपकरण कमंडलु और ज्ञान के लिए शास्त्र ये भी परिग्रह नहीं हैं उपकरण हैं फिर भी इनसे भी ममत्व छोड़ने का उपदेश है। इसी प्रकार और भी जो उपधि हैं जैसे कि पाटा, घास, चटाई आदि से भी ममत्व नहीं रखना चाहिए।

यद्यपि पूर्ण आकिंचन्य तो जिनकल्पी महामुनियों में ही घटता है जो कि एकलविहारी पर्वत की चोटी आदि पर ध्यान करते हैं। वे केवल पिच्छी, कमंडलु रखते हैं, उनके पास शास्त्र भी नहीं रहते हैं किन्तु स्थविरकल्पी मुनि शास्त्र, शिष्यादि रखते हैं फिर भी उनमें निर्मम रहना ही उनका आकिञ्चन्य धर्म है।

उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म

-स्रग्धरा-

यत्संगाधारमेतच्चलति लघु च यत्तीक्ष्णदुःखौघधारं

मृत्पिण्डीभूतभूतं कृतवहुविकृतिभ्रान्तिसंसारचक्रम्।

ता नित्यं यन्मुुमक्षुर्यतिरमलमतिः शान्तमोहः प्रपश्मेज्जामीः

पुत्रीः सवित्रीरिवहरिणदृशस्तत्परं ब्रह्मचर्यम्।।१०४।।

जो तीव्र दुःखों के समूहरूप धार से सहित है, जिसके प्रभाव से प्राणी मिट्टी के पिंड के समान घूमते रहते हैं तथा जो बहुत विकाररूप भ्रम को करने वाला है, ऐसा यह संसाररूपी चक्र जिन स्त्रियों के आश्रय से चलता है उन हरिणनेत्री-सुंदर स्त्रियों के मोह के उपशांत कर देने वाले मोक्ष के इच्छुक मुनिराज उन्हें सदा बहन, बेटी और माता के समान देखें यही उत्तम ब्रह्मचर्य का स्वरूप है।

विशेषार्थ-यहां संसार को चक्र-चाक की उपमा दी है। यह चाक कील के आधार से चलता है। इस पर मिट्टी का पिंड रखा जाता है पुनः चाक के घूमने से मिट्टी के पिंड से विकाररूप सकोरा, घड़ा आदि बनते रहते हैं। ऐसे ही संसाररूपी चक्र स्त्रियों के आधार से चलता है। इस चक्र में दुःखरूपी तीक्ष्ण धार है। इस चक्र में देहधारी प्राणी बैठे हुए घूम रहे हैं और उसके घूमने से नर, नारक आदि पर्यायें प्रगट होती रहती हैं। अभिप्राय यह हुआ कि स्त्रियों के अनुराग से ही संसार परिभ्रमण होता है इसलिए मुनिराज अपने बराबर की स्त्री को बहन, छोटी को पुत्री और अपने से बड़ी को माता के समान समझकर पूर्णरूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं।

-मालिनी-

अविरतमिह तावत्पुण्यभाजो मनुष्या

हृदिविरचितरागाः कामिनीनां वसन्ति।

कथमपि न पुनस्ता जातु येषां तदंघ्रीः

प्रतिदिनमतिनम्रास्तेऽपि नित्यं स्तुवन्ति।।१०५।।

लोक में जो पुण्यवान पुरुष हैं वे राग को उत्पन्न करके स्त्रियों के हृदय में निरंतर निवास करते हैं किन्तु जिन मुनियों के हृदय में वे स्त्रियाँ कभी भी नहीं रह सकती हैं वे पुण्यवान पुरुष भी उन मुनियों के चरणों की प्रतिदिन अत्यन्त नम्र होकर सतत स्तुति करते हैं।

भावार्थ-इन्द्र, धरणेन्द्र, चक्रवर्ती आदि पुण्यशाली जन सदा स्त्रियों के चित्त को मुग्ध करके उनके चित्त में निवास करते हैं अतएव वे पुण्यशाली गिने जाते हैं। ऐसे पुण्यशाली लोग भी सदैव जिनकी स्तुति, पूजा करें वे तो उनसे भी अधिक पुण्यशाली या महिमाशाली होते हैं। वे महामुनि ही हैं कि जिन्होंने ब्रह्मचर्य को धारण किया है अतः ब्रह्मचर्य धर्म सर्वश्रेष्ठ है ऐसा अभिप्राय समझना चाहिए।

-स्रग्धरा-

वैराग्यत्यागदारुकृतरुचिरचना चारु निश्रेणिका यैः

पादस्थानैरुदारैर्दशभिरनुगता निश्चलैर्ज्ञानदृष्टेः।

योग्या स्यादारुरुक्षोः शिवपदसदनं गन्तुमित्येषु केषां नो

धर्मेषु त्रिलोकीपतिभिरपि सदा स्तूयमानेषु हृष्टिः।।१०६।।

वैराग्य और त्यागरूप दो काष्ठ खण्डों से बनी हुई नसैनी है। यह दशधर्मरूप महान स्थिर पाद स्थानों-पैर रखने के दण्डों से सहित है। मोक्षमहल में चढ़ने के अभिलाषी मुनिराज इस नसैनी से चढ़ते हैं। तीनों लोकों के अधिपतियों द्वारा स्तुति किये गये उन दश धर्मों के विषय में भला किन पुरुषों को हर्ष नहीं होगा ? अर्थात् सभी पुरुषों को हर्ष ही होगा।

भावार्थ-यहाँ दशधर्म को मोक्षमहल की सीढ़ी बताया है। तो सीढ़ी-नसैनी में दो काठ रहते हैं और चढ़ने के लिए डण्डे। इसमें भी वैराग्य और त्याग ये दो काठ हैं। उनमें दशधर्मरूपी दश पैडी या डंडे हैं, जिन पर पैर रखकर मोक्षमहल में पहुँचना होता है। इन धर्मों की इन्द्र, धरणेन्द्र और चक्रवर्ती ये तीनों लोकों के अधिपति-इन्द्र भी स्तुति करते हैं ऐसा समझना।