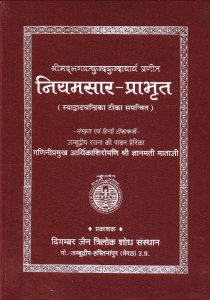

स्याद्वाद चन्द्रिका

जैन वाड्मय में प्राचीन आचार्यो की संस्कृत अथवा संस्कृत प्राकृत मिश्रित भाशा में अनेक विविध विधाओं उच्चारण, वृत्ति, विवरण, वार्तिक, चूर्णि, भाश्य, अलंकार, पद्धति, टिप्पण आदि के रूप में लिखित टीकाओं की एक परम्परा रही है। उदाहरण स्वरूप कशायपाहुड चूर्णि सूत्र, आत्मख्याति, तत्त्वार्थभाश्य, राजवात्र्तिक धवला, तात्पर्यवृत्ति आदि। टीका का लक्षण करते हुये कशाय पाहुड में लिखा है “

वित्तिसुत्त विवरणाए टीका वएसादो

वृत्ति, सूत्र के विषद व्याख्यान को टीका कहते हैं।

श्रुतरक्षा के प्रयत्न की दृश्टि से आगामी काल में बौद्धिक ह्रास की परिस्थिति के आकलन स्वरूप जैनागम की बोधगम्य प्रस्तुति के रूप में टीकाओं का प्रादुर्भाव हुआ। लगभग चार “शाताब्दियों पूर्व से काल तक प्रायः टीकाओं का लेखन बन्द सा हो गया था संभव है परतन्त्रता ही मूल कारण रहा हो।

विद्यमान श्रुत की रक्षा ही एक कठिन कार्य हो रहा था। प्राचीन शास्त्रों को मठ, मन्दिरों में गुप्त रीत्या रखा जाने लगा था ताकि अतताइयों की दृश्टि न पड़े। इस अन्तराल में विद्वानों द्वारा हिन्दी में कतिपय ग्रन्थों की टीकायें या टीकाओं के अनुवाद लिखे गये।

अत्यन्त हर्श का विशय रहा है कि वर्तमान में कतिपय टीकाओं का संस्कृत भाशाओं में लेखन प्रारम्भ हुआ है। मेरे देखने में समयसार पर आत्मख्याति, तात्पर्यवृत्ति से समन्वित, श्रद्धेय स्व० पं० मोतीचन्द्र गौतम चन्द्र कोठारी फलटण द्वारा रचित संस्कृत भाशा में तत्वप्रबोधिनी नामक टीका तथा उन्ही के द्वारा रचित आ० जिनसेन के ‘पाष्र्वभ्युदय’ महाकाव्य नामक टीका2(अगले पृष्ठ पर) आई है। संस्कृत टीका के साथ अंगे्रजी का विस्तृत अनुवाद भी इसमें सम्मलित है।

पं० मोतीचन्द्र जी जैन समाज मे संस्कृत भाशा, व्याकरण तथा जैन दर्षन के अद्वितीय विद्धान थे। अंग्रेजी में लेखन कार्य मे निपुण थे। ये दोनों टीकायें वैदुश्य की सम्यक् सूचक हैं। श्री मोतीचन्द्र कोठरी पू० आर्यिका ज्ञानमती क्र्रे प्रषिक्षण षिविर में उपस्थित हुए थे और उन्होंने विद्वानों को प्रषिक्षित किया था।

उन्होने माता जी की अत्यन्त भक्ति के साथ प्रषंसा की है। अत्यन्त हर्श की बात है कि पू० माता जी ने भी संस्कृत टीका क्षेत्र में जो प्रायः शुन्य सा ही था, प्रवेष किया है। उन्होंने नियमसार पर स्याद्वाद चन्द्रिका टीका की रचना कर साधु वर्ग एवं विद्वद्वर्ग को आल्हादित एवं आष्चर्य चकित कर दिया है। उनका ध्यान भी इस ओर आकृश्ट हुआ।

उन्होंने विचार किया कि अध्यात्म की इस महान कृति की आ० पप्रभ- मलधारि देव कृत टीका प्रसिद्ध है जो सर्वसाधारण की क्ल्श्टि प्रतीत होती है अतः इसकी सुबोध शैली युक्त टीका की आवष्यकता है। इस टीका के निम्न उद्देष्य हैं।

स्वयं की निर्दोश चर्या

माता जी ने अपने रत्नत्रय की रक्षा, निर्दोश चर्या हेतु इसकी रचना की उन्होंने यह उद्गार निम्न शाब्दों मे व्यक्त किये हैं।

”कुन्कुन्दोक्तचर्या मेऽप्यार्यिकाया भवेदिह ।

कुन्दकुन्दसदृकचर्या प्राप्नुयाच्चाग्रिमे भवे ।

आजन्म मयि तिश्ठेच्च धृतोऽयं व्रतसंयमः।

अमुत्र दृढसंस्कारो मार्गे उत्कीर्णवत् भवेत्।।24।।

इस लोक में कुन्दकुन्द के द्वारा कथित आर्यिका की चर्या मेरी हो वे और अगले भव में कुन्दकुन्द के द्वारा कथित आर्यिका चर्या मुझे प्राप्त होवे अर्थात आगे भव में मेरी मुनिचर्या होवे। मेरा धारण किया हुआ यह व्रत और संयम आजीवन मेरे में स्थित रहे और अनेक भव में मोक्षमार्ग में पाशाण पर उकेरे हुए के समान मेरे संस्कार दृढ़ बने रहे।

यतः नियमसार प्राभृत महाग्रन्थ मुनिचर्या का व्यवहार निष्चय उभय रूपों में व्याख्यान करने वाला ग्रन्थ है अतः इसकी टीका से माता जी का यह प्रयोजन पूर्ण रूप से सार्थक है क्योंकि सोने की खान से ही सोना प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त स्वयं की स्वाध्याय, ज्ञानार्जन और ज्ञानवृद्धि की भी उन्होंने कामना की है।

ज्ञानदान से ज्ञानावरण का क्षयोपषम वृद्धिगत होता है। ग्रन्थ के अन्त में उन्होंने सिद्ध भगवान के मिस केवल ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया है। दृश्टव्य हैं टीकगत निम्न पक्तियाँ, दत्वा ज्ञानमती जगत्त्रयनुता स्युर्मे चिरात् सिद्धये।

भव्य जीवों का हित सम्पादन

प्रसिद्ध उक्ति है ”परोपकाय सतां विभूतयः“ इसी दृश्टि से लेखिका ने बड़े वात्सल्य पूर्वक सबके के कल्याण की भावना निम्न गद्यांष में की है।

”अनया स्याद्वादचन्द्रिकया टीकया समन्वितमिदं नियमसारप्राभृतग्रन्थं ये भव्योत्तमाः पठिश्यन्ति गुरुमुखकमलेभ्यः श्रोश्यन्ति वा ते आप्तागमतत्वश्रद्धानबलेन शद्धनयात् स्वं सिद्धसदृषं निष्चित्य स्वपरभेदविज्ञानिनो भूत्वा सकलचारित्रमादाय “क्त्याभावे वा क्रमषो देषचारित्रबलेन शवद्र्धयन्तो भविश्यन्ति“ पुनस्त एव नियमाद् व्यवहारनिष्चयबलेन निष्चयनियमं समुत्पाद्य प्रमत्तप्रभृति गुणस्थानेश्वारुह्यान्तेऽभूतपूर्वाः सिद्धाःभविश्यन्ति। यद्यप्यनादिकालावद्यावधि संजाताः सिद्धा अनन्तानन्तास्तथापि तेऽभूतपूर्वा एव।”

आषय यह है कि इसके पारायण से भव्य जीव शाद्धनय से अपने को सिद्ध समान निष्चत करके भेदविज्ञानी बनकर श्रामण्य के बल से अथवा श्रावक व्रत के बल से “ाक्तिवद्र्धन कर गुणस्थान परिपाटी से सिद्धत्व प्राप्त करेगे।

आत्मतत्त्व भावना एवं समभाव स्थिरता

मोक्ष मार्ग में संलग्न ज्ञानी जीव भी प्रतिक्षण तो ध्यानलीन हो नहीं पाता। विषेश तौर से पंचम काल में। अतः अपने उपयोग को आत्म केद्रित रखने के लिए तथा रागद्वेशादि विभावों से बचाने हेतु वह स्वाध्याय में संलग्न रहता है। कहा भी है,

”श्रुतस्कन्धे धीमान् रमयतु मनोमर्कटममुम्“।

विवेकी जीव अपने चंचल मनरूपी वानर को श्रुतस्कन्धरूपी महावृक्ष में रमण करावे। समता का यही उपाय है। शस्त्र का अभ्यासअक्षुण्ण रहता है इससे आराधना और उपासना नियमित रहते हैं। इसी विचार से अनुप्राणित होकर पू० माता जी ने यह नियमसार की स्याद्वाद चन्द्रिका टीका की रचना की है उन्होंने इस उद्देष्य को निम्न पंक्तियों में अभिव्यक्त किया है।

”तथापि या मया रचना कृता सा निजात्मतत्वभावनायै एव।नया निजभावनया जीवनमरणसुखदुःख लाभालाभेश्टवियोगानिश्टसंयोगनिन्दाप्रषंसादिशु भावितःसमभावः स्थैर्यं लभेतानाद्यविद्यावासनोद्भूतात्र्तरौद्रदुध्र्यानानि चामूलचूलं व्रजेयुः।

ईदृक्भावनयैवेयं रचना न च ख्याते विद्वत्तांप्रदर्षनाथं वा“।

पूर्व टीका से सरल रचना की आवष्यकता का अनुभव

आ० पप्रभ- मलधारी देव ने नियमसार की तात्पर्य वृत्ति टीका में गद्य एवं कलष काव्यों के द्वारा कुन्दकुन्द स्वामी के आषय को प्रकट किया है। यह टीका विद्वज्जनों एव अभ्यासियों द्वारा तो पचाने योग्य है किन्तु सर्वसाधारण के लिये क्लिश्ट एवं अगम्य ही प्रतीत होती है।

नयों के स्वरूप एवं मतान्तरों के मन्तव्यों से अनभिज्ञ और संस्कृत भाशा की क्लिश्ट शब्दावली से अपरिचित जनों के लिये सरल नहीं है। वर्तमान समय में बुद्धि की मन्दता एवं एकान्त वाद के प्रचार के कारण अर्थ के और अधिक स्पश्टीकरण की आवष्यकता है। इसी पावन उद्देष्य की पूर्ति हेतु लेखिका ने अपने लौह लेखनी का प्रयोग कर उक्त टीका का प्रणयन किया जो दि० जैन त्रिलोकषोध संस्थान हस्तिनापुर से प्रकाषित होकर ज्ञान पिपासुओं का बहुमानभाजन बन गयी है।

पूर्वाचार्य – ऋणोद्धार संकल्प

आ० विद्यानन्दि स्वामी का निम्न “लोक आ० पद्मप्रभ ने तात्पर्यवृत्ति टीका में उद्धृत किया है,

अभिमतफलसिद्धेभ्युपायः सुबोधः

स च भवति सुषास्त्रात्तस्य चोत्पत्तिराप्तात्।

इति भवति स पूज्यस्तत्प्रसादात्प्रबुद्धैः

न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति।।

इसका सारांष यह है कि सज्जन कभी कृत उपकार को नहीं भूलते। इसी भावना के वष होकर पू० आर्यिका माँ ने यह टीका लिखी है। उन्होंने टीका में स्थान स्थान पर पूर्व आचार्यो कुन्दकुन्द,पमप्रभमधारिदेव आदि को बहुमान पूर्वक स्मरण और नमस्कार किया है। उन्हें आचार्यों से ज्ञान प्राप्त हुआ, यह भी एक गुरूओं का ऋण कहलाता है, उससे उद्धार हेतु यह कार्य किया है। इस टीका को गुरु दक्षिणा के रूप में अवलोकन करना गुण ही होगा।

स्वयं के रत्नत्रय की व्यक्ति

माता जी निकट भव्य तपोपूत अन्तरआत्मा है। वे यथार्थ में मुमुक्ष हैं। उन्होने स्याद्वाद चन्द्रिका टीका रचना के इस उद्देष्य को निम्न “ाब्दावली में व्यक्त किया है,

भेदाभेदत्रिरत्नानां व्यक्त्र्थमचिरान्मयि।

सेयं नियमसारस्य वृत्तिर्विव्रियते मया।। 5।।

मुझमें भेद और अभेद रत्नत्रय शीघ्र ही व्यक्त हो इसी उद्देष्य से मेरे द्वारा यह नियमसार ग्रन्थ की वृत्ति (टीका) लिखी जा रही है। इससे विदित होता है कि यह प्रयत्न स्वान्तः सुखाय किया है जो कि प्रधान ही मानने योग्य है।

अज्ञान का निराकण एवं अनेकान्त सिद्धि

वर्तमान युग में अध्यात्म के शुद्धनयाश्रित कथन के सापेक्ष भाव को न समझकर कतिपय जन एकान्त निष्चयाभास के पक्षपाती हो रहे हैं। व्यवहार को सर्वथा हेय मानकर पदयोग्य क्रिया से स्वयं परान्मुख होकर अन्यों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। देव-षास्त्र-गुरू एवं आर्श परम्परा से विमुख हैं।

नियमसार ग्रन्थ और आ0 पद्मप्रभ की टीका को असमीचीनता के परिवेष में प्रस्तुत करते हैं। दुश्प्रचार करते हैं। यह दृश्टिगत कर माता जी को स्याद्वाद चन्द्रिका टीका लिखने का भाव उत्पन्न हुआ, जैसा कि निम्न अंष से प्रकट है।

“ अद्यत्वे केचिदव्रतिनोऽपि समयसाराद्यध्यात्म शस्त्रं पठित्वा परद्रव्येभ्यःस्वात्मानं पृथगवबुद्ध्य स्वं च सिद्धसदृषं मत्वा नेत्रे निमील्य उपविषन्ति कथयन्तिचास्मांक स्वानुभूतिर्जायते,निष्चयषुद्धात्मानं ध्यात्वा वयं कर्मणां कत्र्तारो भोक्तारष्च न भवाम इति चेन्नैतत् सुश्ठु ” ।

अर्थ – आजकल कोई अव्रती भी समयसार आदि अध्यात्म शास्त्र पढ़कर परद्रव्यों से अपनी आत्मा को भिन्न समझ कर अपने सिद्ध समान मानकर आँख

बन्दकर बैठ जाते हैं और कहते है कि हमें स्वानुभूति (शुद्धात्मानुभूति) हो गयी है हम लोग शुद्धात्मा का घ्यान करके कर्मो के कर्ता और भोक्ता नहीं है। यदि कोई ऐसा कहते हैं तेा वह कथन ठीक नहीं है क्यों कि मैं सिद्ध हूँ शुद्ध हूँ इत्यादि भावना रूप सविकल्परूप ही है जो चैथे, पॉचवे, छठे गुणस्थानों में संभव है। यह अध्यात्म ध्यान अथवा निष्चय धर्म ध्यान नहीं है।

इस प्रकार निष्चयाभास के एकान्त का निराकरण टीकाकार ने अनेकान्त रूप से किया है। यह वास्तविक है कि व्यवहारनय के एकान्त से अधिक हानि निष्चयैकान्त से है। व्यवहार मूढ़ व्यक्ति इस लोक में सुख शान्ति प्राप्त करता है किन्तु निष्चयाभासी नरक निगोद का पात्र होता है। इसी हेतु स्याद्वाद चन्द्रिका के मंगलाचरण जिन वाणी जी की वन्दना में यह भाव प्रकट किया है।

वन्दे वागीष्वरीं नित्यं जिनवक्त्राम्बुजनिर्गताम्।

वाक्षुद्ध्यै नयसिद्ध्यै च स्याद्वादामृतगार्भिणीम्।।2।।

जिनेन्द्र देव के मुख कमल से निकली हुयी और स्याद्वाद रूपी अमृत को अपने गर्भ में धारण करने वाली वागीष्वरी नाम सरस्वती देवी की मैं अपने वचन की शुद्धि और नयों की सिद्धि के लिये वन्दना करती हूँ।

संक्षेप में यह कथन सार्थक होगा वस्तुतः नियमसार की यह संस्कृत टीका प्रषस्त उद्देष्यों हेतु रचित हुयी है। इसी पुण्य लक्ष्यवर्ग के कारण यह टीका नियमसार के सभी पक्षों अथवा पाष्र्वों पर दृश्टि डालते हुये में दिये रहस्यों को प्रकाषित कर सफल सिद्ध हुयी है।