स्याद्वाद चन्द्रिका में आचरण पक्ष

मानव जीवन में संयम की महती भूमिका है जो उसे इतर प्राणियों से पृथक् श्रेश्ठ रूप में मान्यता देती है। कहा भी है-

अन्नेन गात्रं नयनेन वक्त्रं नयेन राज्यं लवणेन भोज्यं।

धर्मेण हीनं बत जीवितव्यंन राजते चन्द्रमसा निषीथम्।।

संयम, आचरण, चारित्र अथवा क्रियात्मक धर्म ये एकार्थवाची हैं। उपरोक्त पद्य में कहा गया है कि अन्न के बिना “शरीर, नेत्र के बिना मुख, न्याय नीति के बिना राज्य, लवण के बिना भोजन तथा चंद्रमा के बिना जिस प्रकार रात्रि की शोभा नहीं है उसी प्रकार धर्म के अभाव में जीवन व्यर्थ है।

यहां प्रकृत आचरण या संयम को दो दृश्टियों से देखा जा सकता है, एक सामान्य सदाचार द्वितीय मोक्षमार्गीय चरणानुयोग सापेक्ष आचरण। चरणानुयोग सम्मत संयम या आचरण को सम्यक्चारित्र कहते हैं जो कि नियम अथवा रत्नत्रय का एक अवयव है वह सम्यग्दर्षन और ज्ञान का फल है। कहा भी है-

‘‘णाणस्स फलमुवेक्खा’’।

अर्थात ज्ञान का फल वैराग्य, उपेक्षा है फलस्वरूप आचरण है। यह आप्त जिनेन्द्र देव कथित आचारांग एवं उपासकाध्ययनांग कथित सम्यक् चारित्र के रूप में परिणत हो जाता है। श्रावक का आचार, सम्यक्त्वाचरण और देषसंयमचरण कहलाता है साधु का चारित्र सराग संयम और उपेक्षा संयम या वीतराग चारित्र संज्ञा को प्राप्त होता है।

आ० कुन्दकुन्द स्वामी के ही द्वारा रचित चारित्र पाहुड में यह दृश्टव्य है। श्रावक का चारित्र (संयमचरण) अणुव्रत, गुणव्रत एवं षिक्षाव्रत रूप एवं ग्यारह प्रतिमाओं के रूप में पल्लवित होता हुआ मुनि धर्म के प्रति अनुराग रूप होता है। साधु का व्यवहार चारित्र जो कि निष्चय चारित्र का साधक है, पंच महाव्रत, पांच समिति और तीन गुप्ति के भेद रूप तथा अठाईस मूल गुणों के रूप में होता है। निष्चय चारित्र शुद्धोपयोग रूप, ध्यान रूप आत्मस्थिति रूप एवं परावलम्बन रहित होता है।

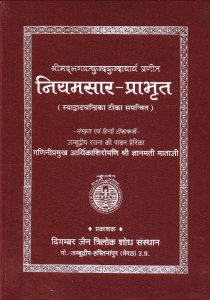

नियमसार प्राभृत स्वयं साधु के रत्नत्रय का प्रतिपादक महाप्राभृत है। दर्षन, ज्ञान के व्याख्यान के साथ इसमें साधु के बाह्य एवं अभ्यंतर चारित्र का निरूपण है। इसी के अनुरूप ही स्याद्वाद चन्द्रिका में समन्वित एवं उपयोगी प्रकाष आचरण पक्ष को प्रकट करने हेतु डाला गया है।

मूल ग्रंथकार ने व्यवहार चारित्र कोनिष्चय चारित्रके परिवेष में आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किया है किन्तु ज्ञानमती माता जी ने मुख्यतया व्यवहार चारित्र का विषेश वर्णन अपनी टीका में किया है। साथ ही आगमानुकूल ही निष्चय चारित्र के साधक के रूप में स्थापित करते हुए निष्चय या अभेद चारित्र की पे्ररणा भी दी है। ज्ञातव्य ही है कि बिना निष्चय चारित्र के लक्ष्य के मात्र बाह्य क्रिया या आचरण मोक्षमार्ग नहीं है।

व्यवहार संज्ञा तभी सार्थक है जब कि वह चारित्र निष्चयोन्मुखी हो। माता जी द्वारा आचरण पक्ष का संकलन व आकलन बड़ा हृदयग्राही है तथा चारित्र के अपेक्षित किसी भी भेद की उपेक्षा कर उसे मोक्षमार्ग न मानकर बन्ध का कारण मानने वाले व शुभ को सर्वथा हेय या हानिकारक मानने वाले मिथ्या निष्चयावलम्बियों एकान्तवादियों द्वारा धर्म में से जो साधन अंष का व्यवकलन किया जा रहा है उससे समाज को सावधान करने का प्रयत्न है।

यहां हम टीकाकत्र्री द्वारा आचरण पक्ष के प्रस्तुतीकरण को दिग्दर्षित कराने का उपक्रम कर रहे हैं। आ० कुन्दकुन्द देव ने चारित्र को दृढ़ करने हेतु नियमसार परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार की गाथा क्रमांक 82 में प्रतिक्रमण का व्याख्यान करने की प्रतिज्ञा की है एवं आगे निर्विकल्प आत्मस्थिति को ही प्रतिक्रमण कहा है तथा 12 गाथाओं में विस्तार से चिंतन एवं ध्यान को ही उसके पर्याय के रूप में निरूपित किया है। उसे ही परमार्थ या निष्चय प्रतिक्रमण संज्ञा दी है।

मात्र 94वीं गाथा में व्यवहार प्रतिक्रमण का संकेत मात्र देकर कहा है कि प्रतिक्रमण नाम के सूत्रों जैसा प्रतिक्रमण का वर्णन किया गया है जो मुनि वैसा ही जानकर भाते हैं अभ्यास करते हैं उनके उस काल में प्रतिक्रमण होता है। स्याद्वाद चन्द्रिका में प्रस्तुत संकेत को विस्तीर्ण कर व्यवहार वचनात्मक प्रतिक्रमण जो कि आचरण की शुद्धि करने वाला है, का पल्लवित रूप में उपदेष किया गया है।

यह व्याख्या विषेश तौर से गाथा 82 की टीका के अंतर्गत विलोकनीय है। प्रस्तुत गाथा का विस्तार करते हुए टीकाकत्र्री ने कहा है कि व्रतों में उत्पन्न हुए अतिचार आदि दोशों को दूर करने के लिए ‘‘मिच्छा में दुक्कडं (मेरा दुप्कृत मिथ्या होवे)’’ इत्यादि दण्डक सूत्रों का उच्चारण करते हुए साधु जो क्रिया करते हैं उसे प्रतिक्रमण कहते हैं उसके प्रमुख भेद सात हैं।

ये निम्न प्रकार हैं-

| 1- दैवसिक | 2- रात्रिक | 3- ईयापथ | 4- पाक्षिक |

| 5- चातुर्मासिक | 6- सांवत्सरिक | 7- उत्तमार्थ। |

अन्य ग्रंथ अनगार धर्मामृत में सात बृह्द प्रतिक्रमण और सात लघु प्रतिक्रमण माने गये हैं। बृह्त् प्रतिक्रमण के सात भेद निम्नलिखित हैं-

| 1- व्रतादान में | 2- पक्ष के अंत में | 3- कार्तिक में | 4- फाल्गुन में |

| 5- आशाढ़ में | 6- दोश लगने पर अर्थात् सर्वातिचार | 7- उत्तमार्थ। |

ऊपर मूलाचार कथित में से पाक्षिक, चातुर्मासिक, वार्शिक (सांवत्सरिक) और उत्तमार्थ उपरोक्त बृहत्प्रतिक्रमण में अंतर्भूत है।

लघु प्रतिक्रमण सात इस प्रकार हैं

| 1- लोच करने पर | 2- रात्रि के बाद | 3- दिन के बाद | 4- आहार के बाद |

| 5- निशिद्धिकानन्तर | 6- मार्ग चलने पर | 7- अतीचार लगने पर। |

ये सातों ईर्यापथ, दैवसिक और रात्रिक में गर्भित हो जाते हैं। पांच बरस में करने योग्य जो युग प्रतिक्रमण है वह सांवत्सरिक प्रतिक्रमण में समाविश्ट कर लिया जाता है। जो साधु पांच महाव्रत आदि में लगे दोशों को दूर करने में अपनी आलोचना व प्रतिक्रमण विधि से तत्पर रहते हैं उन्हें (अभेद विवक्षा में) प्रतिक्रमण कहते हैं। मिथ्यात्व और व्रतातिचार रूप जो द्रव्य है वह प्रतिक्रमितव्य है। यह समस्त वचनात्मक प्रतिक्रमण व्यवहार प्रतिक्रमण है।

इस रूप से परिणत होकर जो मुनिगण निष्चल चारित्रवान होते हैं वे “शुद्धोपयोगमय (वचनातीत, निर्विकल्प) निष्चय प्रतिक्रमण को प्राप्त करके संसार समुद्र को लीलामात्र में पार कर लेते हैं। अतः क्रियाओं में प्रमाद का परित्याग कर प्रतिक्रमण से दोशों को दूर करना चाहिए। आचारांग में प्रतिक्रमण को अमृतकुम्भ कहा गया है किन्तु समयसार में कुन्दकुन्द देव ने विशकुम्भ निरूपित किया है इसका स्पश्टीकरण नियमसार की टीकाकत्र्री ने गाथा 93 की टीका के अंतर्गत निम्न प्रकार किया है।

‘‘अस्याः प्रतिक्रमणक्रियायाः प्रमत्तसंयतमुनेरधस्तनभूमिकायामनुश्ठाने उपकारः स्यादननुश्ठाने अपकारो भवेत्।

उपरितनभूमिकायां शुद्धोपयोगपरिणतौ तदनुश्ठानस्यावसर एव न लभ्यते।

अतएव समयसारे इमा विशकुम्भवत् कथिताः सन्ति।’’

अर्थ – प्रमत्तसंयत मुनि के लिए नीचे की भूमिका में इस प्रतिक्रमण क्रिया के करने से उपकार होता है और इस क्रिया को छोड़ देने से अपकार होता है, किन्तु ऊपर की भूमिका में “शुद्धोपयेाग परिणत होने पर इस प्रतिक्रमण के अनुश्ठान का अवसर नहीं रहता है। यही कारण है कि इन्हें (आठ प्रकार के प्रतिक्रमणादि को) समयसार में विशकुम्भ कह दिया है।’’

आगे माता जी ने आ० अमृतचन्द्र जी के समयसार कलष के पद्य को उद्धृत करते हुए यह भावार्थ दिया है कि जहां पर (मुनि अवस्था में) प्रतिक्रमण को विश कह सकते हैं वहां प्रतिक्रमण नहीं करना अमृतकुम्भ नहीं है प्रत्युत ध्यान रूप निष्चय प्रतिक्रमण ही अमृतकुम्भ है। इसलिए प्रमाद न करते हुए छठे गुणस्थान में प्रतिक्रमण करना चाहिए और आगे ध्यान में लीन होकर निष्चय प्रतिक्रमण करना चाहिए। यहां पाठकों की सुविधा हेतु प्रकृत पद्य प्रस्तुत करता हूँ-

यत्र प्रतिक्रमणमेव विशं प्रणीतंतत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात्।

तत्किं प्रमाद्यति जनो प्रपतन्नधोऽधःकिं नोध्र्वमूध्र्वमधिगच्छति निश्प्रमादः।।

सारांष यह है कि निष्चय प्रतिक्रमण साध्य है और व्यवहार रूप वचनात्मक 8 प्रकार का प्रतिक्रमण साधन रूप है हेय नहीं। उपरोक्त प्रकार साधु के लिए आचरण पक्ष में प्रतिक्रमण की उपयोगिता, टीका में नय विवक्षा एवं अपेक्षित परिपे्रक्ष्य की दृश्टि से प्रकट की गई है। स्याद्वाद चन्द्रिका का स्थायी भाव आध्यात्मिकता को लिए आचरण पक्ष ही है जो मूलग्रंथ में कहीं प्रकट, कहीं अप्रकट प्रायोगिक आचरण को संचारी भाव में परिणत करता हुआ उसे उद्दीपन के चरम तक पहुंचाने में सफल हुआ है।

आ० कुन्दकुन्द के निष्चय चारित्र, परम आलोचना, निष्चय प्रत्याख्यान और शुद्धोपयोग आदि के व्याख्यान को पाठक कहीं एकान्त रूप से न ग्रहण कर ले इस जागरूकता के साथ ज्ञानमती माता जी ने दर्षन, ज्ञान के सफल रूप बहुआयामी चारित्र को विभिन्न मूलग्रंथ की गाथाओं के विशयानुरूप भिन्न भिन्न रूपों में आगमानुसार प्रकट किया है। नियमसार में रत्नत्रय को नियम या मोक्ष का उपाय, मोक्षमार्ग उल्लिखित किया गया है। प्रकृत गाथा की टीका के अन्तर्गत तात्पर्यार्थ में टीकाकत्र्री ने रत्नत्रय के भेद रूप चारित्र को धारण करने की पे्ररणा निम्न “शब्दावली में प्रदान की है-

‘‘चिच्चैतन्यचमत्कारस्वरूपनिजपरमात्मतत्वस्य रूचिस्तस्यैव ज्ञानं तत्रैवावस्थानं चैतदभेदरत्नत्रयस्वरूपनिष्चयमोक्षमार्गमुपादेयंकृत्वा भेदरत्नत्रयरूपव्यवहारमोक्षमार्ग आश्रयणीयः।

तच्छक्त्यभावे देषचारित्रमवलम्बनीयं महाव्रतस्य च भावना कर्तव्या।

स्तोकव्रतग्रहणाभावे सम्यक्त्वं दृढीकुर्वता सदता विकलचारित्रस्य भावना विधातव्या।

किंच क्रममनतिक्रम्यैव भावना भवनाषिनी भवति।’’

आषय यह है कि अपने आत्मतत्व के श्रद्धान, ज्ञान, आचरण स्वरूप निष्चय मोक्षमार्ग को लक्ष्य कर भेद रूप व्यवहार रत्नत्रय का आश्रय लेना चाहिए। यदि मुनि बनने की “शक्ति का अभाव है तो अणुव्रत रूप देष चारित्र को धारण करना चाहिए। यदि थोड़ा भी व्रत न ग्रहण किया जा सके तो देषचारित्र की भावना अवष्य रखना चाहिए। यहां सम्यक्त्व की दृढ़ता अपेक्षणीय है क्योंकि दर्षन ज्ञान चारित्र की एकता ही मोक्षमार्ग है।

मूलग्रंथ गाथा क्रमांक 47 के अंतर्गत कुन्दकुन्द स्वामी ने “शाक्ति रूप से समस्त संसारी जीवों को सिद्ध भगवान के सदृष निरूपित किया है। टीकाकत्र्री ने यहां यह स्पश्ट किया है कि जो एकांत से जीव को सिद्ध सदृष मानते हैं वे मिथ्यादृश्टि हैं। जिनेन्द्र भगवान एवं गुरूओं के प्रसाद से नयचक्र को सापेक्ष जानकर चारित्र का अवलम्बन लेकर अपने “शुद्ध आत्मतत्व का अभ्यास करना चाहिए। बिना चारित्र के भ्रम से अपने को “शुद्ध मानने से तो संसार ही बढ़ता है। आ० कुन्दकुन्द स्वामी ने चारित्र को धर्म कहा है।

वह व्यवहार और निष्चय दो रूपों में है। व्यवहार साधन है निष्चय साध्य है। पंचास्तिकाय की टीका में आचार्य अमृतचन्द्र जी ने गाथा 170 के अंतर्गत यही प्रकट किया है। नियमसार की टीका में पू० माता जी ने तो “शुद्ध आत्मा के अनुभव के लिए व्यवहार चारित्र का बल अनिवार्य रूप से आवष्यक माना है (गाथा 49)। आचरण के बाह्य पहलू को ही जो पालन नहीं करता वह अंतरंग आचरण (आत्मस्थिति रूप ध्यान) कैसे कर पायेगा। आ० कुन्दकुन्द देव स्वयं ही गाथा क्रमांक 54 के अंतर्गत व्यवहार आचरण व निष्चय आचरण दोनों का उपदेष करने की प्रतिज्ञा करते हैं। अवलोकन करें-

सम्मतं सण्णाणं विज्जदि मोक्खस्स होदि सुण चरणं।

ववहारणिच्छयेण दु तम्हा चरणं पवक्खामि।। 54।।

मोक्ष के कारण सम्यक्त्व और संज्ञान है, चारित्र भी होता है उसे सुनो। इसलिए व्यवहार और निष्चय की अपेक्षा से चारित्र को कहँूगा। इसकी टीका में टीकाकत्र्री ने स्पश्ट लिखा है-

‘‘ततो निष्चीयते निष्चयचारित्रवत् व्यवहारचारित्रमपि उपादेयमेव, न च हेयम्।’’

निष्चय चारित्र के समान ही व्यवहार चारित्र भी उपादेय है, हेय नहीं है।’’ कतिपय अज्ञानी जन निरूपण करते हैं कि व्यवहार तो जानने योग्य है और मात्र निष्चय ही उपादेय है वे वास्तव में बिना बीज के वृक्ष उगाने का निरर्थक श्रम करते हैं वास्तविकता यह है कि व्यवहार चारित्र निष्चय चारित्र का हेतु है। स्याद्वाद चन्द्रिका में व्यवहारिक संयम, आचरण अथवा चारित्र नाम से संबोधित किया गया है। यह भेद चारित्र कर्मनाष का उपाय है।

शुभ के आस्रव का कारण है, पाप के संवर और निर्जरा का साधन है तथा परम्परा से मोक्ष का कारण है। नियमसार में ग्रंथकर्ता आचार्य ने व्यवहार चारित्राधिकार के अंतर्गत साधुओं के अहिंसा, सत्य, अचैर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पांच महाव्रत ईर्या, भाशा, एशणा, आदान-निक्षेपण और प्रतिश्ठापना पांच समिति, मन-वचन-काय तीन करणों की शुभ प्रवृत्ति रूप में वर्णन किया है। पंच परमेश्ठी के गुणों में अनुराग रूप भक्ति को भी मुनि के व्यवहार चारित्र में समाहित किया है। व्यवहार चारित्राधिकार की 30 गाथाओं की टीका में आर्यिका ज्ञानमती जी ने कुन्दकुन्द देव के मूल आषय की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है।

इससे साधुचर्या के प्रायः सभी उपयोगी पाष्र्वों पर दृश्टिपात होता है। हम यहां इस विशय में अपेक्षणीय चर्चा करेंगे। ‘शट्काय के जीवों की रक्षा करना संयम का प्रमुख लक्षण है, कहा भी है, ‘‘अहिंसा परमो धर्मः।’’ अहिंसा महाव्रत के विशय का स्पश्टीकरण करते हुए टीकाकत्र्री ने जो लिखा है वह वर्तमान परिपे्रक्ष्य में बड़ा मार्गदर्षक है, हिन्दी भावार्थ पृ० 176 पर अवलोकन करें- ‘‘कुछ लोग दया धर्म को आत्मा का धर्म न कहकर हेय कह देते हैं, किन्तु ऐसी बात नहीं है क्योंकि रत्नत्रय आत्मा का धर्म है और यह जीव रक्षा उसी के अन्तर्गत है ऐसा समझना।

इस व्रत का पालन कुल, योनि, मार्गणा आदि को विस्तार से समझकर ही किया जाता है। इनका विस्तार भी गोम्मटसार जीवकाण्ड और धवला टीका आदि मे है।1 उन ग्रंथों को भी अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। ऐसा श्री कुन्दकुन्द देव का संकेत है।’’ व्यवहार चारित्राधिकार की टीका के अंतर्गत उपयोगी विवरण जो आचरण पक्ष का अंग है, प्रस्तुत किया गया है। वह शस्त्रसमूह रूप समुद्र से मोती की भांति चुना गया है। उदाहरणार्थ गाथा 57 के अंतर्गत बारह प्रकार की भाशाओं,

| 1- अभ्याख्यान | 2- कलह | 3- पैषून्य | 4-अबद्धप्रलाप अथवा असन्दर्भित वचन |

| 5- रति वचन | 6- अरति-अरुचि वचन | 7-परिग्रह की भाशा | 8- निकृति, ठगने की भाशा |

| 9- अप्रणति-गर्विश्ठ वचन | 10- असत्य वचन | 11- सम्यग्दर्षन के वचन | 12- मिथ्यादर्षन के वचन |

का उल्लेख तथा ग्यारह प्रकार की भाशाओं के त्याग एवं सम्यग्दर्षन के वचन के ग्रहण का उपदेष दिया गया है। अप्रषस्त रूप, आगमविरोधी एवं असत्य वचन के त्याग से सत्य महाव्रत होता है। सत्य वचन से वचन सिद्धि तथा परंपरा से दिव्यध्वनि का स्वामित्व प्रकट होता है ऐसा निरूपण अंकित है। अचैर्य महाव्रत के प्रकरण में आगमानुकूल यह प्रकट किया गया है कि जहां पर लेने देने का व्यवहार संभव है वहीं पर चोरी का दोश लगता है न कि सभी जगह। इस प्रकरण में पुण्य कर्मों का ग्रहण, “शब्द, गन्ध आदि इन्द्रिय विशयों का ग्रहण चोरी नहीं है।

साधु को इसमें दोश नहीं है। किन्तु अन्य मुनियों के शस्त्र, पीछी-कमण्डलु आदि बिना पूछे लेना चोरी है। ब्रह्मचर्य महाव्रत के प्रकरण में स्त्रियों के वृद्धा, बाला और युवती तथा देवी, मनुश्यनी, तिर्य×िचनी एवं काश्ठ, पाशाण के चित्र की, लेप आदि की स्त्री प्रतिकृतियों का वर्णन कर उनसे विरक्त रहने की पे्ररणा करते हुए कहा है कि ब्रह्मचर्य व्रत क बिना व्रतों का मूल्य नहीं है जैसे अंकों के बिना “ाून्य का कोई मूल्य नहीं है।

मैथुन की ‘‘मिथुनस्य कर्म मैथुनं’’ इस प्रकार व्युत्पत्ति करने पर उसमें दोश है, इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए स्पश्ट किया है कि स्त्री पुरूश का मिथुन यदि रागपूर्वक परस्पर में स्पर्ष आदि से रति क्रिया करता है वह मैथुन है, किन्तु यदि पति, पत्नी धार्मिक कार्य जैसे देव वंदना, गुरू वंदना आदि क्रियाओं को कर रहा है तो वह मैथुन नहीं है, निर्दोश है। परिग्रहत्याग महाव्रत के विशय में उठने वाले प्रष्नों को भी ध्यान में रखकर टीका में समाधान दिया है।

‘‘मूच्र्छा परिग्रहः’’ लक्षण का खुलासा भी किया गया है। बाह्य परिग्रह को भी परिग्रह संज्ञा की सार्थकता एवं बिना बाह्य परिग्रह त्याग के अंतरंग अपरिग्रह की असंभावना का उद्घोश आगम व युक्ति पद्धति से किया है। जिनागम में कहा गया है कि गुप्ति की असामथ्र्य या असंभावना में जीवों की रक्षा में प्रयत्न सहित सम्यक् प्रवृत्ति को समिति कहते हैं।

नियमसार में भी आ० कुन्दकुन्द देव ने व्यवहार चारित्राधिकार में पूर्वाेक्त पांचों समितियों के लक्षण निरूपित करते हुए साधुओं को पूर्ण अहिंसक आचरण आचरित करने का उपदेष दिया है। स्याद्वाद चन्द्रिका में टीकाकत्र्री माता जी ने समिति संबंधी मूलाचार आदि आगमोक्त सभी पहलुओं पर सम्यक् प्रकाष डाला है।

यहां उन सबका विस्तृत वर्णन करना न तो है न अभिप्रेत ही है किन्तु उपलक्षण मात्र आदान निक्षेपण समिति का प्रसंग यहां स्मरणीय है। वर्तमान में कतिपय जन साधु चर्या में मात्र उत्सर्ग रूप जिनकल्पी साधुओं के स्वरूप को ही यथार्थ श्रमणत्व मानकर वर्तमान में पीछी कमण्डलु के अतिरिक्त उपयोगी उपकरणों को भी परिग्रह मानकर साधुओं की निंदा करने में संलग्न है उनके मार्गदर्षन हेतु मूल ग्रंथकार एवं टीकाकारों का मंतव्य प्रस्तुत करना उपयोगी रहेगा।

आ० कुन्दकुन्द देव ने नियमसार गाथा क्रमांक 64 में कथन किया है कि “शास्त्र, कमण्डलु आदि ग्रहण करने और रखने में प्रयत्न रूप परिणाम का होना यह आदान निक्षेपण समिति कही गई है। प्रस्तुत गाथा सूत्र की टीका में योग्य एवं मान्य उपकरणों का उल्लेख आगम के परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत ही किया गया है। ज्ञातव्य है कि नियमसार कर्ता ने “शास्त्र और कमण्डलु के साथ ‘आदि’ शब्द का प्रयोग किया है। इससे सिद्ध होता है कि पीछी से अतिरिक्त अन्य उपकरण भी साधु चर्चा हेतु विहित हैं मान्य हैं। टीकाकत्र्री लिखती हैं –

‘‘केवलज्ञानस्य बीजभूतं भावश्रुतज्ञानं तस्य साधकं द्रव्यश्रुतज्ञानम् तदुभयमाविर्भावयितुं “ाास्त्रं एतद् ज्ञानोपकरणं।

पुरीशादिमलापहरणस्य साधनं कमण्डलुः एतत् शोचोपकरणम्।

आदिषब्देन संयमोपकरणमन्योपकरणं च।

स्वपातितमयूरपिच्छानां पिच्छिका सैव जीवदयानिमित्तं संयमोपकरणं।

संस्तरहेतोः काश्ठफलकतृणकटादि अन्योपकरणम्।

ननु अन्योपकरणं क्वलिखितमास्ते ?

प्राचीनाचारग्रंथे मूलाचारे, तथाहि-

णाणुवहिं संजमुवहिं सउचुवहिं अण्णमप्पमुवहिं वा।

पयदं गहणिक्खेवो समिदी आदाणणिक्खेवा।मूलाचार अधिकार -1।।

अण्णमपि- अन्यस्यापि संस्तरादिकस्य इति।

एतेशां श्रामण्योग्योपकरणमादाने निक्षेपणे च तद्वस्तुस्थानं वा सावधानतया पूर्वं चक्षुभ्यामवलोक्य पुनः मृदुपिच्छिकया परिमाज्र्य यः प्रवर्तते साधुस्तस्यायं चतुर्थी समितिर्गीयते।

अस्याःस्वामी मुनिरेव तथापि उत्कृश्टाः श्रावकाः अपि मृदूपकरणे प्रवर्तन्ते इति ज्ञात्वा साधुमिः साध्वीभिःक्षुल्लकैः क्षुल्लिकाभिः श्रावकैः श्राविकाभिष्च सततं प्रयत्नेन प्रवृत्तिः विधातव्या।। 64।।’’

केलज्ञान का बीजभूत भावश्रुतज्ञान है, उसका साधन द्रव्यश्रुतज्ञान है, उन दोनों को प्रकट करने के लिए जो शास्त्र है, वे ज्ञान के उपकरण हैं मलमूत्रादि की शुद्धि के लिए साधन कमण्डलु यह का उपकरण है। ‘आदि’ “शब्द से संयम का उपकरण और अन्य भी उपकरण ग्रहण करना चाहिए। स्वयं गिरे हुए मयूर के पंखों की पिच्छिका, वही जीवदया के निमित्त संयम का उपकरण है। संस्तर के लिए काश्ठफलक, तृण की चटाई आदि अन्य उपकरण है।

शंका – यह अन्य उपकरण कहां लिखा है ?

समाधान – प्राचीन आचार ग्रंथ मूलाचार में कहा है उसी को कहते हैं, ‘ज्ञानोपकरण, संयम का उपकरण, का उपकरण अथवा अन्य कुछ अल्प उपधि को प्रयत्नपूर्वक ग्रहण करना और रखना यह आदाननिक्षेपण समिति है, टीकाकार श्री वसुनन्दी आचार्य देव ने ‘‘अन्यदपि’’ का अर्थ अन्य भी संस्तर आदि कहा है। इन श्रमण पद के योग्य उपकरणों के ग्रहण करने और रखने में, वैसे ही कोई वस्तु या स्थान को सावधानीपूर्वक चक्षु से देखकर पुनः कोमल पिच्छिका से परिमार्जन करके जो साधु प्रवृत्ति करते हैं उनके चैथी समिति होती है।

इसके स्वामी मुनि ही हैं फिर भी उत्कृश्ट श्रावक मृदु उपकरण से परिमार्जन करके ही प्रवृत्ति करते हैं। ऐसा जानकर साधु साध्वी, क्षुल्लक, क्षुल्लिकाओं को, श्रावक-श्राविकाओं को सतत ही प्रयत्नपूर्वक प्रवृत्ति करनी चाहिए।

भावार्थ – यहां पर ज्ञानोपकरण शास्त्र के साथ ही लेखन में सहकारी कागज ताडपत्र, लेखनी, स्याही आदि भी अन्य उपधि में ले लेना चाहिए क्योंकि स्वयं मूलाचार के कर्ता कुन्दकुन्द देव ने सबसे अधिक ग्रंथ लिखे हैं। उनके समय में ताडपत्र आदि जो भी साधन थे वे सब इन्हीं म गर्भित हैं ऐसा समझना।’’

यहां यह विषेश ज्ञातव्य है कि आ० कुन्दकुन्द देव ने गाथा में अल्प “ाब्द दिया है अतः साधु को अति आवष्यक एवं अल्प मात्रा में अन्य उपकरण ग्रहण करना चाहिए। अन्य की छूट के नाम पर कहीं कहीं साधु वर्ग में अधिक एवं अयोग्य संग्रह एवं उपयोग की प्रवृत्ति देखी जाती है वह वस्तुतः कुन्दकुन्द की गाथा का छलित अर्थ निकाला जाना है।

अधिक संग्रह से रागद्वेश की उत्पत्ति का अनिवार्य प्रसंग होता है जो बजाय संवर निर्जरा के साधु के लिए अधिक आस्रव बन्ध का कारण होता है। माता जी ने टीका में अन्य “शास्त्रों के उद्धरण से साधु निन्दकों को सावधान किया है कि गुरू के प्रति अश्रद्धा का भाव तीव्र बन्ध का कारण होगा। सम्यक्त्व प्राप्ति तो दूर घोर मिथ्यात्व के गर्त में कुगति में ले जाकर अनंतकाल तक भ्रमाने में यह निन्दा कारण बनेगी। दूसरी बात जो टीकाकत्र्री ने लिखी है वह है स्वयं पतित हुए मयूर पंखों से बनी पीछी का प्रयोग।

इस वाक्य को बहुत महत्व देना चाहिए। कहीं कहीं सुनने में आने लगा है कि धन के लालच में वन में कंजड़, भील आदि लोग मयूरों को मारकर या जीवित अवस्था में उनक पंख बलपूर्वक खींचकर बेच जाते हैं इस प्रकार के पंखों से बनी पिच्छी साधु को लेने योग्य उपकरण नहीं है। साधु को इस प्रकार का ज्ञान सदैव हो नहीं सकता, अतः श्रावकों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए।

पूर्वकाल में तो साधु भी स्वयं वन में स्वयं पतित पंखों को एकत्रित कर पिच्छिका बना लेते थे। पर अब साधु को तो इस प्रकार की स्थिति ही प्राप्त नहीं है अतः श्रावकों पर इसका उत्तरदायित्व है अहिंसा ही आचरण का केन्द्र है परम धर्म है अतः उसका सर्वत्र ध्यान रखना चाहिए।

यदि साधु के संज्ञान में संयमोपकरण पिच्छिका हेतु मयूर पंखों के संकलन में यदि हिंसा प्रयोग आ जावे तो ऐसी पिच्छिका ग्रहण नहीं करना चाहिए। उपरोक्त प्रकार हम देखते हैं कि स्याद्वाद चन्द्रिका में आचरण पक्ष संबंधी विशयों को उठाकर परिपक्व स्वरूप प्रदान किया गया है। टीका मूलगं्रथ ही ज्ञात होती है।

आगम में कर्मास्रव को रोकने में प्रधान मन-वचन-काय गुप्तियां निरूपित की गई हैं। इन तीनों योगों की बाहरी और अभ्यन्तर क्रियाओं की शुभ परिणति व्यवहार गुप्ति एवं तीनों योगों का पूर्ण निरोध जो कि आत्म रूप है, निष्चय गुप्ति कहलाती है। स्याद्वाद चन्द्रिका में व्यवहार चारित्राधिकार में इन गुप्तियों पर अपेक्षित प्रकाष डाला गया है। कुन्दकुन्द स्वामी ने गाथा क्रमांक 66 के अंतर्गत कहा है कि कलुशता, मोह, संज्ञा, रागद्वेश आदि अषुभ भावों का परिहार करना मनोगुप्ति है। यहां टीकाकत्र्री ने उपयोगी शंका उठाकर समाधान दिया है, वह दृश्टव्य है-

शंका – राग “शब्द से जिनभक्ति आदि प्रषस्त राग भी लिए जाते हैं यहां पर उनका भी परिहार हो जावेगा।

समाधान – ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर अषुभ भावों के परिहार का कथन है। इस कारण व्यवहार मनोगुप्ति में पंच गुरूओं के प्रति होने वाले अनुराग रूप प्रषस्त राग को नहीं छुड़ाया गया है। अन्यथा छः आवष्यक क्रियाओं का अभाव जावेगा किन्तु ऐसी बात युक्त नहीं है। आगे इसी अधिकार में श्री कुन्दकुन्द देव पंच परम गुरूओं की भक्ति आदि प्रषस्त राग करने का उपदेष देंगे। इसलिए यहां स्त्री, पुत्र, धन आदि संबंधी अप्रषस्त राग का ही परिहार ग्रहण किया गया है।’’

इसी प्रकार से साधु के चारित्र संबंधी विधान का खुलासा स्थान स्थान पर इस टीका में परिलक्षित होता है। जैसे निष्चय गुप्तियां जिनकल्पी साधुओं के ही संभव हैं। साधुओं का जो तेरह प्रकार चारित्र है उसमें विवक्षित व्यवहार गुप्तियां ही सम्मिलित की गई हैं। गुप्तियों में तो निष्चय और व्यवहार भेद घटित होता है किन्तु समितियां तो व्यवहार धर्म रूप ही हैं, क्योंकि वे पूर्ण रूप से प्रवृत्ति रूप है। निष्चय धर्म अथवा आचरण ध्यान रूप अवस्था है उसमें प्रवृत्ति रूप समिति की संभावना ही नहीं है।

व्यवहार गुप्ति और समिति में अंतर को स्पश्ट करते हुए कथन किया गया है कि मन वचन काय की पाप प्रवृत्ति रुकना व्यवहार गुप्ति है किन्तु चलने आदि में अच्छी तरह (जीवरक्षा के साथ) प्रवृत्ति करना समिति है, यह अंतर है। व्यवहार चारित्र की उपादेयता के प्रसंग में टीकाकत्र्री ने गौतमस्वामीके बृहत्प्रतिक्रमण के अंषों का उद्धरण दिया है विषेश रूप से पठनीय है यह उपयोगी जानकर प्रस्तुत किया जाता है-

‘‘सुदं मे आउस्संतो! इह खलु समणेण भयवदा महदिमहावीर महाकस्सवेणसव्वण्हुणा सव्वलोगदरिसिणा सदेवासुरमाणुसस्स लोयस्स सव्व जीवे सव्वभावेसव्व समं जाणंता पस्संता विहरमाणेण समणाणं पंचमहव्वदाणि राइभोयणवेरमणछठ्ठाणिसभावणाणि समाउगपदाणि सउत्तरपदाणि सम्मं धम्मं उपदेसिदाणि।’’

‘‘हे आयुश्मन्तो सुनो यहां पर निष्चय से सर्वज्ञ सर्वदर्षी कष्यपगोत्री श्रमण भगवान महति महावीर ने देव, सुर, मनुश्य सहित सभी लोक में सर्व जीवों को और सर्व भावों को सब कुछ सम्यक् प्रकार से एक साथ जानते देखते हुए विहार करते हुए श्रमणों के पंच महाव्रत रात्रिभोजनविरति नाम का छठा अणुव्रत, भावनाओं सहित, मातृक पद सहित और उत्तर पद उत्तर गुण सहित सम्यक् यति धर्म का उपदेष दिया है।’’

यहां माता जी ने गौतमस्वामी द्वारा निरूपित छठे व्रत का तात्पर्य छठा अणुव्रत रूप क्यों लिया जबकि यहां यति धर्म का उपदेष है और अणुव्रत तो श्रावकों का धर्म होता है। सीधा छठा महाव्रत क्यों नहीं कहा ? यह रहस्य मेरे संज्ञान में नहीं आया। आचरण पक्ष (मोक्षोपयोगी चारित्र) में सर्वप्रथम आलोचना, प्रतिक्रमण है। नियमसार की टीकाकत्र्री ने प्रस्तुत टीका में कुल मिलाकर जो प्रतिक्रमण का अति विस्तार के साथ वर्णन किया है वह इसकी महती विषेशता है। साथ ही ग्रंथों के अवतरणों से इस विशय में सम्यक् प्रकाष डाला है।

प्रायः स्वाध्यायी जन जिन विशयों से अनभिज्ञ हैं तथा अपेक्षित श्रम नहीं कर सकते या विशय को विस्मृत कर जाते हैं उन उपयोगी विशयों को विभिन्न शास्त्रों के अभ्यास के फलस्वरूप माता जी ने प्रस्तुत किया है। यह बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। ऐसे संदर्भों का प्रकटीकरण सर्वत्र सुलभ नहीं है। निश्णात जनों के लिए भी यह उपयोगी है। यतः टीकाकत्र्री स्वयं महाव्रत रूप आचरण की धनी है, नारी जाति के चारित्र के प्रकर्श को प्राप्त हैं तथा अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की मानदण्ड है अतः उनसे तो ऐसी संवेदना और प्रयास सहज ही बन गया होगा। खींचतान कर नहीं लाना पड़ा होगा।

अंतरंग आचरण के रूप में निष्चय प्रत्याख्यान अधिकार के अंतर्गत ज्ञानमती माता जी ने जो उल्लेख किये हैं वे मननीय हैं, माननीय हैं। दुष्चारित्र के त्याग से साम्यभाव में भावित होता हुआ सामायिक रूप में श्रमण भेदज्ञान रूप समाधि में लीन हो जाता है, मन की एकाग्रपरिणति रूप ध्यान की सिद्धि प्राप्त करता है।

उपसर्ग और परीशह उसके चित्त को व्याकुल नहीं कर सकते। इसका अभ्यास साधु को प्रतिदिन करना चाहिए आदि आदि वर्णन विस्तार से टीका में दृश्टव्य है। प्रस्तुत अधिकार में टीकान्तर्गत वैराग्यपरक, निर्ममत्व स्वरूप संवेग और निर्वेद की पे्ररणा विस्तृत रूप में टीकाकत्र्री ने की हे। आ० वसुनन्दिकृत मूलाचार टीका में निम्न 10 प्रकार के प्रत्याख्यान प्ररूपित किये गये हैं उनका उल्लेख इसमें किया गया है। वे भेद निम्न प्रकार हैं-

| 1- अनागत | 2- अतिक्रान्त | 3- कोटि सहित | 4- निखंडित |

| 5- साकार | 6- अनाकार | 7- परिमाणगत | 8- अपरिषेश |

| 9- अध्वानगत | 10- सहेतुक। |

इन प्रत्याख्यानों का स्वरूप टीका से ज्ञातव्य है। इन पर दृश्टिपात करने से ज्ञात होता है कि साधुचर्या तो सदैव प्रत्याख्यान मय ही जीवन चर्या है। प्रत्याख्यान पूर्वक ही पग पग पर गमन होता है।

प्रत्याख्यान के बिना साधु एक क्षण भी नहीं रहते। सारांष यह है जो कोई भव्योत्तम जैनेष्वरी दीक्षा धारण करके अपनी आचार विधि को जानकर मूलाचारमय हो जाते हैं उसका उल्लंघन नहीं करते वे ही प्रत्याख्यान रूप से परिणत होते हुए निष्चय नियमसार रूप हो जाते हैं अन्य नहीं। मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का यही तो मार्ग है यही तो जिनमार्ग है। इसी से तो रागद्वेश रूप अंतरंग “शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जाती है।

प्रव्रज्या और प्रत्याख्यान (त्याग) में “शब्दान्तर है भावान्तर नहीं। टीका से यह भी विदित होता है कि व्यवहार प्रत्याख्यान छठे गुणस्थान तक होता है तथा सातवें अप्रमत्त से लेकर क्षीणकशाय पर्यन्त रत्नत्रय की एकाग्रपरिणति रूप निष्चय प्रत्याख्यान अर्थात निष्चय नियमसार होता है। इसी नियमसार से समयसार का प्रादुर्भाव होता है जो कि प्रवचनसार अर्थात सम्यक् जिनदेषना का चरम परिणाम है।

प्रत्याख्यान का वर्णन जिनवाणी के द्वादषवें अंग दृश्टिवाद के प्रत्याख्यान नामक नवें पूर्व से उद्गमित है उसका परिचय मातृ श्री ने उस स्थल पर दिया है वह अवष्य ज्ञातव्य है। आचरण की शुद्धि में आलोचना का महत्वपूर्ण स्थान है। आ० कुन्दकुन्द देव ने आलोचना लक्षण के चार भेदों

| 1- आलोचना | 2- आलुंछन | 3- अविकृतिकरण | 4- भावषुद्धि |

का उल्लेख नियमसार प्राभृत की गाथा क्रमांक 108 में किया है। टीका में माता जी ने इन चारों की परिभाशा इस प्रकार की है।

- 1- मायाचार के बिना गुरू के पास सरल भाव से बालक के समान अपने दोशों को निवेदित करना आलोचना है,

- 2- दोशों को अपने मन से जड़ मूल से उखाड़ कर बाहर फेंक देना आलुंछन या आलुंचन है।

- 3- दोशों को प्रकट कर देना अविकृतिकरण है,

- 4- भावों की निर्मलता या पवित्रता भावषुद्धि कहलाती है।

परमालोचना अधिकार की टीका में ज्ञानमती माता जी ने विषेश तौर से कुत्सित भावों के त्याग का, दोशों की आलोचना का आगम के परिपे्रक्ष्य में उपयोगी विवरण प्रस्तुत किया है। संपूर्ण दोशों का शोधन करके मन को पवित्र करने वाला तथा कर्म क्षपण करने वाला प्रायष्चित्त है।

जब तक यति प्रवृत्ति मार्ग में है, समाधि अथवा परम सामायिक की प्राप्ति नहीं हुई तब तक दोशों की संभावना रहती ही है। इसीलिए अभ्यन्तर तपों में 9 प्रकार का प्रायष्चित्त विधायी कर्तव्य निरूपित किया गया है। माता जी ने मूलाचार से प्रायष्चित्त के पर्यायवाची जिन नामों का उल्लेख किया है वे निम्न प्रकार हैं –

पोराणकम्मखवणं खिवणं णिज्जरणं सोवणं धुवणं।

पुंछणमुछिवण छिदणं ति पायच्छित्तस्स णामाइ।।

| 1- पुराने कर्मों का क्षय करना | 2- क्षेपण करना | 3- निर्जरा करना | 4- “ाोधन करना |

| 5- धोना | 6- पोंछना (निराकरण करना) | 7- फेंकना | 8- छेदन करना,-टुकड़े करना |

ये प्रायष्चित्त के आठ नाम हैं। यतः आत्मा को कर्मों से पृथक करने वाला प्रायष्चित्त है तो अपने व्रतों को निरतिचार निर्दोश चाहते हुए भी स्वप्न में भी दोश हो जाने पर पाणिपात्र में आहार लेने पर निग्र्रन्थ गुरु के समीप प्रायष्चित्त लेना चाहिए। प्रायष्चित्त के उपायों में कुन्दकुन्द देव की गाथा क्रमांक 115 के अंतर्गत उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव और का प्ररूपण किया गया है इस कशायनिग्रह विशय को पल्लवित करते हुए टीकाकत्र्री ने आचार्य अकलंक स्वामी, आचार्य अमृतचन्द्र सूरि के उद्धरणों का उपयोग कर कशाय रूप अपराध से बचने की पे्ररणा की है।

अनन्तर सर्वोत्कृश्ट बोध अर्थात ज्ञान को निष्चय प्रायष्चित्त रूप में विषिश्ट वर्णित किया है। आचार्य कुन्दकुन्द देव ने तपष्चरण को कर्मक्षय हेतु प्रायष्चित्त निरूपित किया है। टीकाकत्र्री ने तपष्चरण के बाह्य और अभ्यन्तर छः छः भेदों का उल्लेख करते हुए तपष्चरण पर विषेश प्रकाष डाला है। तप की महत्ता, अनिवार्यता, धु्रवसिद्धि तीर्थंकरों के लिए भी करण कारण के रूप में आवष्यकता आदि का आगम के परिपे्रक्ष्य में सुश्ठु व्याख्यान किया है। यहां मैं स्याद्वाद चन्द्रिका में उद्धृत मोक्षपाहुड़ की दो गाथाओं को प्रस्तुत करना उपयोगी समझता हूँ, अवलोकनीय हैं,

धु्रवसिद्धी तित्थयरो चदुणाणजुदो करेइ तवयरणं।

णाऊण धुवं कुज्जा तवयरणं णाणजुत्तो वि।। 60।।

सुहेण भाविदं णाणंदुहे जादे विणस्सदि।

तम्हा जहाबलं जोई अप्पा दुक्खेहिं भावए।। 62।।

तीर्थंकर की धु्रवसिद्धि है अर्थात वे निष्चित ही मोक्ष जावेंगे, फिर भी चार ज्ञानधारी होकर भी तपष्चरण करते हैं ऐसा जानकर निष्चित ही ज्ञान से युक्त होकर भी तुम्हें तपष्चरण करना चाहिए।सुखपूर्वक भावित किया हुआ ज्ञान दुख के आ जाने पर नश्ट हो जाता है इसलिए योगी अपनी “ाक्ति के अनुसार दुःखों के द्वारा अर्थात परीशह सहन करते हुए आत्मा की भावना करता रहे।उपरोक्त वर्णन से एकांत निष्चयाभासी, ज्ञानवादियों, चारित्र से दूर रहने वाले व्यक्तियों को षिक्षा लेना चाहिए।

बिना तप के मोक्ष की कामना तथा मुमुक्षु कहलाना अषोभनीय है, आगम विरुद्ध है, अनिश्ट है अधोपतन का कारण है।यहां ग्रंथ विस्तार के भय से संक्षेप में लिखा है। सारांष यह है कि प्रस्तुत टीका में जिनागम-आचारांग आदि कथित स्थूल, सूक्ष्म, निष्चय, व्यवहार, अंतरंग-बहिरंग, लौकिक-पारलौकिक, सामान्य विषेश और श्रमण-श्रावक के आचरण पक्ष को ज्ञानमती माता जी ने उपयोगी जानकर प्रस्तुत किया है वह सराहनीय है।