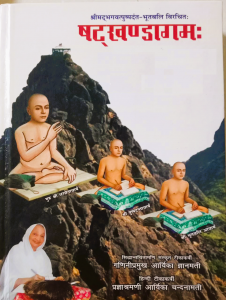

सिद्धान्त नवनीत

षट्खण्डागम पुस्तक-४(सिद्धान्तचिंतामणि टीका) से संग्रहीत

-गणिनी प्रमुख श्रीमती ज्ञानमती माताजी

मंगलाचरण शुक्लध्यानाग्निा दग्ध्वा, कर्मेन्धनानि संयताः।

सिद्धिं प्रापुर्नमस्तेभ्यः, शुक्लध्यानस्य सिद्धये।।१।।

श्लोकार्थ – शुक्लध्यान की अग्नि के द्वारा जिन संयतों ने कर्मरूपी ईंधन को जलाकर भस्म कर दिया है, उन सभी संयतों को शुक्लध्यान की सिाqद्ध के लिए मेरा नमस्कार है ।।१।।

(१) महामत्स्य के शरीर के ऊपर अनेक जीव जन्म ले लेते हैं

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्त जीवों ने अतीत और अनागत काल की अपेक्षा सर्वलोक स्पर्श किया है।।३३।।

हिन्दी टीका –‘वा’ शब्द से यहाँ स्वस्थान स्वस्थान, वेदना और कषायसमुद्घात, इन पदों को प्राप्त पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्त जीवों ने सामान्यलोक आदि तीन लोकों का असंख्यातवाँ भाग, तिर्यग्लोक का संख्यातवाँ भाग और अढ़ाई द्वीप से असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है, क्योंकि अढ़ाईद्वीप और दो समुद्रों में तथा कर्मभूमि के प्रतिभाग वाले स्वयंप्रभ पर्वत के परभाग में पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तक जीवों का होना संभव है। अतीतकाल में स्वयंप्रभ पर्वत के सम्पूर्ण परभाग को वे जीव स्पर्श करते हैं इसलिए वह क्षेत्र तिर्यग्लोक का संख्यातवाँ भाग मात्र होता है।

शंका – अंगुल के असंख्यातवें भाग मात्र अवगाहना वाले लब्ध्यपर्याप्तक जीवों के संख्यात अंगुल प्रमाण उत्सेध कैसे पाया जा सकता है?

समाधान – नहीं, क्योंकि, मृत पंचेन्द्रियादि त्रस जीवों के कलेवर में अंगुल के संख्यातवें भाग को आदि करके संख्यात योजनों तक क्रमवृद्धि से स्थित शरीरों में उत्पन्न होने वाले लब्ध्यपर्याप्त जीवों के संख्यात अंगुल उत्सेध के प्रति कोई विरोध नहीं है। अथवा सभी द्वीप और समुद्रों में पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्त जीव होते हैं, क्योंकि पूर्वभव के वैरी देवों के संबंध से एक बंधन में बद्ध षट्कायिक जीवों के समूह से व्याप्त और कर्मभूमि के प्रतिभाग में उत्पन्न हुए औदारिक देह वाले महामच्छादिकों की सर्वद्वीप और समुद्रों में संभावना पाई जाती है।

शंका – महामच्छ की अवगाहना में एक बंधन से बद्ध षट्कायिक जीवों का अस्तित्व कैसे जाना जाता है?

समाधान – वर्गणाखंड में कहे गये अल्पबहुत्वानुयोगद्वार से जाना जाता है। वह इस प्रकार है-‘महामत्स्य के शरीर में सबसे कम जगत् प्रतर के असंख्यातवें भागमात्र त्रसकायिक जीव होते हैं। उन त्रसकायिक जीवों के तेजस्कायिक जीव असंख्यातगुणे होते हैं। तेजस्कायिक जीवों से पृथिवीकायिक जीव विशेष अधिक होते हैं। इसी प्रकार से पृथिवीकायिक जीवों से अप्कायिक जीव विशेष अधिक होते हैं। अप्कायिक जीवों से वायुकायिक जीव विशेष अधिक होते हैं और वायुकायिक जीवों से वनस्पतिकायिक जीव अनन्तगुणे होते हैं। वे सभी पर्याप्त ही हों, ऐसा नहीं है। क्योंकि उस महामत्स्य के शरीर में त्रस अपर्याप्तक और तेजस्कायिक जीव संभव है। मृत शरीर में ही पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त जीव संभव है ऐसा भी कहना युक्त नहीं है, क्योंकि इस बात के विधायक सूत्र का अभाव है। किन्तु महामच्छादि के देह में उन अपर्याप्त जीवों के अस्तित्व का सूचक यही उक्त अल्पबहुत्व सूत्र है। त्रसपर्याप्तराशि से त्रसअपर्याप्तराशि असंख्यातगुणी होती है, इसलिए जहाँ पर त्रस जीवों की संभावना होती है वहाँ पर सर्वत्र पर्याप्त जीवों से अपर्याप्त जीव असंख्यातगुणे होते हैं ऐसा जानना चाहिए। अतएव संख्यात अंगुल बाहल्य वाले तिर्यक्प्रतर के उनंचास खण्ड करके प्रतराकार से स्थापित करने पर तिर्यग्लोक के संख्यातवां भागमात्र पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्त जीवों का स्वस्थान, वेदना और कषायसमुद्घातगत क्षेत्र होता है। इस प्रकार से ‘वा’ शब्द का अर्थ समाप्त हुआ। मारणान्तिकसमुद्घात और उपपादपद को प्राप्त पंचेन्द्रियतिर्यंच लब्ध्यपर्याप्त जीवों ने सर्वलोक स्पर्श किया है, क्योंकि उनके सर्वलोक में गमनागमन के प्रति विरोध का अभाव है। तात्पर्य यह है कि ये महामत्स्य आदि उत्कृष्ट अवगाहना से सहित जीव तिर्यंच होते हैं, उनके शरीरों में स्थित वायुकायिक, तेजस्कायिक आदि पर्याप्त और अपर्याप्त तिर्यंचों का यहाँ संक्षेप में वर्णन किया गया है। अपर्याप्त जीवों के द्वारा सम्पूर्ण लोक का भी स्पर्श किया गया है। किन्तु उनका वह स्पर्श किंचित् भी कार्यकारी नहीं है। यदि ये महामत्स्य आदि कदाचित् जातिस्मरण के निमित्त से, कदाचित् देवों के सम्बोधन से सम्यग्दर्शन को उत्पन्न कर लेते हैं अथवा कदाचित् संयतासंयत गुणस्थान में जाकर अणुव्रत ग्रहण कर लेते हैं, तब वे स्वर्गलोक में जाते हैं। इसलिए संसार में सम्यग्दर्शन, अणुव्रत और महाव्रत का पालन ही सारभूत है, ऐसा समझकर हम सभी को सम्यग्दर्शन सहित अणुव्रत अथवा महाव्रत ग्रहण करके मनुष्यपर्याय को सफल करना चाहिए तथा यह भावना भी करनी चाहिए कि मुझे कभी भी तिर्यंचगति में जन्म न लेना पड़े, यही इस ग्रंथ के पठन का सार है।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. ४, पृ. ४९ से ५१)

(२) तिर्यंच अणुव्रती १६वें स्वर्ग तक जाते हैं

उपपादपरिणतासंयतसम्यग्दृष्टिभिः षट् चतुर्दशभागाः स्पृष्टाः, तिर्यगसंयत-सम्यग्दृष्टीनां शुक्ललेश्यया सह देवेषूपपादोपलंभात्। स्वस्थान-विहार-वेदना-कषाय-वैक्रियिकपरिणत शुक्ललेश्या-संयतासंयतैः त्रिलोकानामसंख्यातभागः, तिर्यग्लोकस्य संख्यातभागः, सार्धद्वयद्वीपादसंख्यातगुणः, मारणान्तिकपरिणतैः षट् चतुर्दशभागाः स्पृष्टाः, तिर्यक् संयतासंयतानां शुक्ललेश्यया सह अच्युतकल्पे उपपादोपलम्भात्। सम्यग्मिथ्यादृष्टेः मारणान्तिकोपपादौ न स्तः।उपपादपदपरिणत शुक्ललेश्या वाले असंयतसम्यग्दृष्टि जीवों ने कुछ कम छह बटे चौदह भाग (६/१४) स्पर्श किए हैं क्योंकि तिर्यंच असंयतसम्यग्दृष्टि जीवों का शुक्ललेश्या के साथ देवों में उपपाद पाया जाता है। स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय और वैक्रियिकपदपरिणत शुक्ललेश्या वाले संयतासंयतों ने सामान्यलोक आदि तीन लोकों का असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोक का संख्यातवां भाग और अढ़ाईद्वीप से असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। मारणान्तिक पद परिणत उक्त जीवों ने छह बटे चौदह (६/१४) भाग स्पर्श किए हैं क्योंकि तिर्यंच संयतासंयतों का शुक्ललेश्या के साथ अच्युतकल्प में उपपाद पाया जाता है।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. ४, पृ. १२८)

(३) तिर्यंच की आयु बांध लेने पर क्षायिक सम्यग्दृष्टि असंख्यात द्वीपों के भोगभूमियों में उत्पन्न हो जाते हैं

पूर्व तिर्यग्बद्धायुष्काः मनुष्याः क्षायिकसम्यग्दृष्टयः असंख्यातद्वीपेषु तिर्यक्षु उत्पद्यन्ते। तत्र भोगभूमिभ्यः निर्गत्य सौधर्मैशानकल्पयोः उत्पद्यमानक्षायिकसम्यग्दृष्टिस्पर्शितक्षेत्रं मनुष्येषूत्पद्यमानक्षायिकसम्यग्दृष्टिस्पर्शितक्षेत्रं च गृहीत्वा लभ्यते।तिर्यंचों में उत्पन्न होने वाले बद्धायुष्क अर्थात् जिन्होंने पहले तिर्यंच आयु का बंध कर लिया है ऐसे क्षायिक सम्यग्दृष्टि मनुष्य असंख्यात द्वीपों में तिर्यंचों में उत्पन्न होते हैं वहाँ भोगभूमि से मरण करके सौधर्म और ईशान कल्पों में ही उत्पन्न होते हैं उन क्षायिक सम्यग्दृष्टियों से स्पर्शित क्षेत्र को तथा वहाँ से चयकर मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले क्षायिक सम्यग्दृष्टियों के स्पर्शित क्षेत्र को ग्रहण करके तिर्यग्लोक के संख्यातवें भाग प्रमाण स्पर्शनक्षेत्र पाया जाता है।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. ४, पृ. १३४)

(४) सासादन सम्यग्दृष्टी छठे नरक से निकलकर मध्य लोक में जन्म लेते हैं

अनाहारकेषु सासादनस्य षष्ठपृथिवीतो निःसृत्य तिर्यग्लोके प्रादुर्भावात् पंचरज्जवः, अच्युतादागत्य तिर्यग्लोके प्रादुर्भावात् षडित्येकादश। अनाहारक सासादनसम्यग्दृष्टि छठी नरक पृथिवी से निकलकर मध्यलोक में उत्पन्न होते हैं। छठे नरक से लेकर मध्य लोक तक पांच राजू है तथा सासादनसम्यग्दृृष्टि १६वें अच्युत स्वर्ग से च्युत होकर मध्यलोक में उत्पन्न होते हैं १६वें स्वर्ग से मध्यलोक छह राजु है अत: दोनों को मिलाने से ग्यारह राजू स्पर्श होता है।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. ४, पृ. १४५)

(५) स्वर्गों में यहीं के दिन रात्रि आदि से काल जाना जाता है एवं आष्टान्हिक आदि पर्व मनाये जाते हैं

देवलोके कालाभावे तत्र कथं काल व्यवहार:? न, अत्रस्थेनैव कालेन तेषां व्यवहारात्।

शंका – देवलोक में तो दिन-रात्रिरूप काल का अभाव है, फिर वहाँ पर काल का व्यवहार कैसे होता है?

समाधान – नहीं, क्योंकि, यहाँ के काल से देवलोक में काल का व्यवहार होता है।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. ४, पृ. १५६)

(६) विवर्धनकुमार आदि का नामोल्लेख

अभव्यसिद्धिकजीवानां प्रतीत्य मिथ्यात्वकालः अनाद्यपर्यवसितः। अभव्य-मिथ्यात्वस्य आदिमध्यान्ता-भावात्। भव्यसिद्धिकमिथ्यात्वकालः अनादिः सपर्यवसितः, यथा विवर्धनकुमारस्य मिथ्यात्वकालः। अन्यैको मिथ्यात्वकालः सादिः सपर्यवसितः, यथा नारायणकृष्णमिथ्यात्वकाल:। तत्र यः सः सादिसपर्यवसितो मिथ्यात्वकालस्तस्यायं निर्देशः।अभव्यसिद्धिक जीवों की अपेक्षा उनका मिथ्यात्वकाल अनादि-अनन्त है, क्योंकि अभव्य जीव के मिथ्यात्व का आदि, मध्य और अन्त का अभाव पाया जाता है। भव्यसिद्धिक जीव के मिथ्यात्व का काल एक तो अनादि और सान्त होता है, जैसा कि विवर्धनकुमार का मिथ्यात्व काल तथा एक और प्रकार का भव्यसिद्धिक जीवों का मिथ्यात्व काल है, जो कि सादि और सान्त होता है, जैसे-कृष्ण का मिथ्यात्वकाल। उनमें से जो सादि और सान्त मिथ्यात्वकाल होता है उसका यह निर्देश है।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. ४, पृ. १५८-१५९)

(७) अप्रमत्तसंयत मुनि तृतीयगुणस्थान प्राप्त नहीं करते

अप्रमत्तसंयतः सम्यग्मिथ्यात्वं किमिति न गच्छति? न, तस्य संक्लेशविशुद्धिभ्यां सह प्रमत्तापूर्वकरणगुणस्थाने मुक्त्वा गुणस्थानांतरगमनाभावात्। अप्रमत्तस्य मृतस्यापि असंयतसम्यग्दृष्टिव्यतिरिक्त-गुणस्थानांतरगमनाभावात्।शंका – यहाँ पर अप्रमत्तसंयत जीव को सम्यग्मिथ्यात्व को क्यों नहीं प्राप्त कराया? समाधान – नहीं, क्योंकि यदि अप्रमत्तसंयत जीव के संक्लेश की वृद्धि हो, तो प्रमत्तसंयत गुणस्थान को और यदि विशुद्धि की वृद्धि हो, तो अपूर्वकरण गुणस्थान को छोड़कर दूसरे गुणस्थान में गमन का अभाव है। यदि अप्रमत्तसंयत जीव का मरण भी हो, तो असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान को छोड़कर दूसरे गुणस्थानों में गमन नहीं होता है।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. ४, पृ. १७५)

(८) असंयत सम्यग्दृष्टि का उत्कृष्टकाल

उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि।।१५।। सिद्धान्तचिन्तामणिटीका-एकः प्रमत्तोऽप्रमत्तो वा चतुर्णामुपशामकानामेकतरो वा समयोन- त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमायुःस्थितिकेषु अनुत्तरविमानवासिदेवेषु उपपन्नः। एवं असंयमसहितसम्यक्त्वस्य आदिर्जातः। ततः च्युत्वा पूर्वकोट्यायुष्केषु मनुष्येषु उत्पन्नः। तत्र असंयतसम्यग्दृष्टिः भूत्वा तावत् स्थितः यावत् अंतर्मुहूर्तमात्रायुष्वं शेषमिति।ततोऽप्रमत्तभावेन संयमं प्रतिपन्नः

(१) ततः प्रमत्ताप्रमत्तसहस्रपरावर्तं कृत्वा

(२) क्षपकश्रेणिप्रायोग्य-विशुद्ध्या विशुद्ध: अप्रमत्तो जातः

(३) अपूर्वक्षपकः

(४) अनिवृत्तिक्षपकः

(५) सूक्ष्मसांपरायक्षपकः

(६) क्षीणकषायः

(७) सयोगी

(८) अयोगी

(९) भूत्वा सिद्धो जातः। एतैः नवभिः अंतर्मुहूर्तैः ऊनपूर्वकोटिकालेन अतिरिक्तानि समयोनत्रयस्त्रिंशत्सागरोपमानि असंयतसम्यग्दृष्टेः उत्कृष्टकालो भवति। असंयतसम्यग्दृष्टि जीव का उत्कृष्टकाल सातिरेक तेतीस सागरोपम है।।१५।।

एक प्रमत्तसंयत अथवा अप्रमत्तसंयत अथवा चारों उपशामकों में से कोई एक उपशामक जीव एक समय कम तेतीस सागरोपम आयु कर्म की स्थिति वाले अनुत्तर विमानवासी देवों में उत्पन्न हुआ और इस प्रकार असंयमसहित सम्यक्त्व की आदि हुई। इसके पश्चात् वहाँ से च्युत होकर पूर्वकोटि वर्ष की आयु वाले मनुष्यों मे उत्पन्न हुआ। वहाँ पर वह अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आयु के शेष रह जाने तक असंयतसम्यग्दृष्टि होकर रहा। तत्पश्चात् अप्रमत्तभाव से संयम को प्राप्त हुआ

(१) पुन: प्रमत्त और अप्रमत्तगुणस्थान में सहस्रों परिवर्तन करके

(२) क्षपकश्रेणी के प्रायोग्य विशुद्धि से विशुद्ध अप्रमत्त हुआ

(३) पुन: अपूर्वकरणक्षपक

(४) अनिवृत्तिकरणक्षपक

(५) सूक्ष्मसाम्परायक्षपक

(६) क्षीणकषायवीतराग-छद्मस्थ

(७) सयोगिकेवली

(८) और अयोगिकेवली

(९) होकर के सिद्ध हो गया। इन नौ अन्तर्मुहूर्तों से कम पूर्वकोटि काल से अधिक तेतीस सागरोपम असंयतसम्यग्दृष्टि का उत्कृष्ट काल होता है।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. ४, पृ. १७८-१७९)

(९) सम्मूच्र्छन तिर्यंच का संयतासंयत में उत्कृष्टकाल

उक्कस्सेण पुव्वकोडी देसूणा।।१८।।

सिद्धान्तचिन्तामणिटीका-एकः तिर्यङ् मनुष्यो वा अष्टाविंशतिप्रकृतिसत्त्वयुतः मिथ्यादृष्टिः संज्ञिपंचेन्द्रियतिर्यक्संमूर्छिमपर्याप्तेषु मत्स्य-कच्छप-मंडूकादिषु उत्पन्नः। सर्वलघु-अंतर्मुहूर्तकालेन सर्वाभिः पर्याप्तिभिः पर्याप्तको जातः (१)। विश्रान्तः (२) विशुद्धो (३) भूत्वा संयमासंयमं प्रतिपन्न:। पूर्वकोटिकालं संयमासंयमं अनुपाल्य मृतः, सौधर्मादि-आरणाच्युतान्तेषु देवेषु उत्पन्नः। नष्टः संयमासंयमः। एवं आदित्रि-अंतर्मुहूर्तैः ऊनं पूर्वकोटिप्रमाणं संयमासंयमकालो भवति। संयतासंयत जीव का उत्कृष्टकाल कुछ कम पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण है।।१८।।एक तिर्यंच अथवा मनुष्य मिथ्यादृष्टि जीव, संज्ञी पंचेन्द्रिय और पर्याप्तक ऐसे संमूच्र्छन तिर्यंच मच्छ, कच्छप, मेंढक आदि में उत्पन्न हुआ, सर्व लघु अन्तर्मुहूर्त काल द्वारा सर्व पर्याप्तियों से पर्याप्तपने को प्राप्त हुआ (१)। पुन: विश्राम लेता हुआ (२), विशुद्ध हो करके (३), संयमासंयम को प्राप्त हुआ। वहाँ पर पूर्वकोटी काल तक संयमासंयम को पालन करके मरा और सौधर्मकल्प आदि से आरण अच्युतपर्यन्त कल्पों के देवों में उत्पन्न हुआ। तब संयमासंयम नष्ट हो गया। इस प्रकार आदि के तीन अन्तर्मुहूर्तों से कम पूर्वकोटिप्रमाण संयमासंयम का काल होता है।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. ४, पृ. १८०-१८१)

(१०) सयोगीकेवली भगवान का जघन्य व उत्कृष्टकाल

सजोगिकेवली केवचिरं कालादो होंति? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा।।३०।। सिद्धान्तचिन्तामणिटीका-त्रिष्वपि कालेषु येन एकोऽपि समयः सयोगिविरहितः नास्ति, तेन सर्वकालत्वं युज्यते। एकजीवापेक्षया जघन्यकालकथनाय सूत्रमवतार्यते- एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं।।३१।। सिद्धान्तचिन्तामणिटीका-एकः क्षीणकषायः सयोगी भूत्वा अंतर्मुहूर्तं स्थित्वा समुद्घातं कृत्वा पश्चात् योगनिरोधं कृत्वा अयोगी जातः। एवं सयोगिनः जघन्यकालप्ररूपणा एकजीवमाश्रित्य गता। उत्कृष्टकालनिरूपणाय सूत्रमवतरति- उक्कस्सेण पुव्वकोडी देसूणा।।३२।। सिद्धान्तचिन्तामणि टीका-एकः क्षायिकसम्यग्दृष्टिः देवो वा नारको वा पूर्वकोट्यायुष्केषु मनुष्येषु उत्पन्नः। सप्तमासे गर्भे स्थित्वा गर्भप्रवेशनजन्मना अष्टवार्षिको जातः। अप्रमत्तभावेन संयमं प्रतिपन्नः (१)। पुनः प्रमत्ताप्रमत्तपरावर्तसहस्रं कृत्वां (२) अप्रमत्तस्थाने अधः प्रवृत्तकरणं कृत्वा (३) अपूर्वकरणः (४) अनिवृत्तिकरणः (५) सूक्ष्मक्षपकः (६) क्षीणकषायः (७) भूत्वा सयोगी जातः। अष्टवर्षैः सप्तभिरन्तर्मुहूर्तैः ऊनपूर्वकोटिकालं विहरमाणः अयोगी जातः (८)। एवं अष्टभिः वर्षैः अष्टभिरन्तर्मुहूर्तश्च ऊनपूर्वकोटिप्रमाणं सयोगिकेवलिकालं भवति। तात्पर्यमेतत्-सयोगिकेवलिनां भगवतां यः कालः स एव महिमावान् एतज्ज्ञात्वा मिथ्यात्वासंयम-कषायादिकालं परिहृत्य स्वात्मनि स्थिरीभवितुं प्रयत्नो विधेयः। तथा च श्रीशुभचन्द्राचार्यवाक्यं प्रत्यहं स्मर्तव्यं- ‘‘क्षणिकत्वं वदन्त्यार्या घटीघातेन भूभृताम्। क्रियतामात्मनः श्रेयः गतेयं नागमिष्यति२७।। किञ्च-यत्कालो व्यतीतः, स त्रैलोक्यसम्पद्भिरपि न प्रत्यागच्छति, इत्थं अमूल्यं कालं विज्ञाय एकापि कालस्य कलिका प्रमादेन न गमयितव्या।

सयोगिकेवली जिन कितने काल तक होते हैं? नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल होते हैं।।३०

।हिन्दी टीका – चूँकि तीनों ही कालों में एक भी समय सयोगिकेवली भगवान् से विरहित नहीं है, इसलिए सर्वकालपना बन जाता है। अब एक जीव की अपेक्षा जघन्यकाल बतलाने हेतु सूत्र अवतरित होता है- एक जीव की अपेक्षा सयोगिकेवली का जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है।।३१।। एक क्षीणकषायवीतरागछद्मस्थ संयत मुनि सयोगिकेवली होकर अन्तर्मुहूर्त काल रहकर समुद्घात कर, पीछे योगनिरोध करके अयोगिकेवली हुआ। इस प्रकार सयोगिजिन के जघन्य काल की प्ररूपणा एक जीव का आश्रय करके कही गई है।

अब उत्कृष्ट काल का निरूपण करने हेतु सूत्र अवतरित होता है- एक जीव की अपेक्षा सयोगिकेवली का उत्कृष्टकाल कुछ कम पूर्व कोटि है।।३२।। एक क्षायिकसम्यग्दृष्टि देव अथवा नारकी जीव पूर्वकोटी की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। सात मास गर्भ में रह करके गर्भ में प्रवेश करने वाले जन्म दिन से आठ वर्ष का हुआ, आठ वर्ष का होने पर अप्रमत्तभाव से संयम को प्राप्त हुआ (१)। पुन: प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतगुणस्थान संबंधी सहस्रों परिवर्तनों को करके (२), अप्रमत्तसंयत गुणस्थान में अध:प्रवृत्तकरण को करके (३), क्रमश: अपूर्वकरण (४), अनिवृत्तिकरण (५), सूक्ष्मसाम्पराय क्षपक (६), और क्षीणकषायवीतराग छद्मस्थ होकर (७), सयोगिकेवली हुआ। पुन: वहाँ पर उक्त आठ वर्ष और सात अन्तर्मुहूर्तों से कम पूर्वकोटी काल प्रमाण विहार करके अयोगिकेवली हुआ (८), इस प्रकार आठ वर्ष और आठ अन्तर्मुहूर्तों से कम पूर्वकोटि वर्षप्रमाण सयोगिकेवली का काल होता है। तात्पर्य यह है कि सयोगिकेवली भगवन्तों का जो काल है उसकी अचिन्त्य महिमा है ऐसा जानकर मिथ्यात्व, असंयम, कषाय आदि काल को (नष्ट) समाप्त करके अपनी शुद्ध आत्मा में स्थिर होने का प्रयत्न करना चाहिए तथा श्रीशुभचन्द्राचार्य के ये वाक्य प्रतिक्षण स्मरण करना चाहिए।

श्लोकार्थ – राजाओं के यहाँ जो घंटा बजता है, वह कहता है कि हे आर्यों! समय क्षणिक है। अत: शीघ्र ही आत्मा का कल्याण करो, क्योंकि बीती हुई काल की कला वापस नहीं आएगी। अर्थात् जो काल बीत गया है, वह तीनों लोकों की सम्पत्ति देने पर भी पुन: वापस नहीं प्राप्त हो सकता है इस प्रकार समय की अमूल्यता जानकर काल-समय की एक भी घड़ी (पल) प्रमाद में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. ४, पृ. १८६ से १८८ तक)

(११) असंयतसम्यग्दृष्टि तिर्यंच का उत्कृष्टकाल

”’एको मनुष्यो बद्धतिर्यगायुष्कः सम्यक्त्वं गृहीत्वा दर्शनमोहनीयं क्षपयित्वा देवकुरूत्तरकुरुभोगभूमितिरश्चोः उत्पन्नः। त्रीणि पल्योपमानि तत्र सम्यक्त्वेन सह स्थित्वा मृतो देवो जातः। एवं तिर्यक्षु असंयतसम्यग्दृष्टेः उत्कृष्टकालः प्ररूपितः।बद्ध तिर्यगायुष्क एक मनुष्य सम्यक्त्व को ग्रहण करके और दर्शनमोहनीय का क्षय कर, देवकुरु या उत्तरकुरु के तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ। वहाँ पर तीन पल्योपम कालप्रमाण सम्यक्त्व के साथ रहकर मरा और देव हो गया। इस प्रकार से तिर्यंचों में असंयतसम्यग्दृष्टि का उत्कृष्टकाल रहा।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. ४, पृ. १९९)

(१२) संयतासंयत तिर्यंच का उत्कृष्टकाल

उक्कस्सेण पुव्वकोडी देसूणा।।५६।। एकः तिर्यङ् मनुष्यो वा मिथ्यादृष्टिः अष्टाविंशतिप्रकृतिसत्त्वसहितः संज्ञिपंचेन्द्रिय-तिर्यक्संंमूर्छिम-पर्याप्तमंडूक-मत्स्य-कच्छपादिषु उत्पन्नः। षट्पर्याप्तिभिः पर्याप्तकः (१) विश्रान्तः (२) विशुद्धः (३) संयमासंयमं प्रतिपन्नः। एतत्त्रिभिरन्तर्मुहूर्तैः ऊनपूर्वकोटिकालं संयमासंयमं अनुपाल्य मृतो देवो जातः। एक जीव की अपेक्षा संयतासंयत तिर्यंच का उत्कृष्टकाल कुछ कम पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण है।।५६।।मोहनीयकर्म की अट्ठाईस कर्मप्रकृतियों की सत्ता वाला एक तिर्यंच या मनुष्य मिथ्यादृष्टि संज्ञी, पंचेन्द्रिय सम्मूचछम पर्याप्तक मेंढक, मछली, कछुआ आदि तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ। छहो पर्याप्तियों से पर्याप्त होता हुआ (१), विश्राम लेकर (२) और विशुद्ध होकर (३) संयमासंयम को प्राप्त हुआ। इन तीन अन्तर्मुहूर्तों से कर्म पूर्वकोटि कालप्रमाण संयमासंयम को परिपालन करके मरा और देव हो गया।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. ४, पृ. २००)

(१३) पंचेन्द्रिय तिर्यंच मिथ्यादृष्टि का उत्कृष्टकाल

उक्कस्सं तिण्णि पलिदोवमाणि पुव्वकोडिपुधत्तेण अब्भहियाणि।।५९।। एको देवो नारको मनुष्यो वा अर्पितपंचेन्द्रियतिर्यक्व्यतिरिक्ततिर्यङ् वा अर्पितपंचेन्द्रियतिर्यक्षु उत्पन्नः। संज्ञि-स्त्री-पुरुष-नपुंसकवेदेषु क्रमेण अष्टाष्टपूर्वकोटि-कालप्रमाणं भ्रमित्वा असंज्ञि-स्त्री-पुरुष-नपुंसकवेदेषु अपि एवं चैव अष्टाष्टपूर्वकोटिप्रमाणं परिभ्रम्य ततः पंचेन्द्रियतिर्यगपर्याप्तकेषु उत्पन्नः। तत्रान्तर्मुहूर्तं स्थित्वा पुनः पंचेन्द्रियतिर्यगसंज्ञि-पर्याप्तकेषु उत्पद्य तत्रतनस्त्री-पुरुष-नपुंसकवेदेषु पुनरपि अष्टाष्टकोटिप्रमाणं परिभ्रमणं कृत्वा पश्चात् संज्ञिपंचेन्द्रियतिर्यक्पर्याप्तस्त्री-नपुंसकवेदयोः अष्टाष्टपूर्वकोटिप्रमाणं पुरुषवेदे सप्तपूर्वकोटिप्रमाणं भ्रमित्वा ततः देवकुरु-उत्तरकुरुतिर्यक्षु पूर्वायुर्वशेन स्त्रीवेदेषु वा पुरुषवेदेषु वा उत्पन्नः तत्र त्रीणि पल्योपमानि जीवित्वा मृतो देवो जातः। एताः पंचनवतिपूर्वकोट्यः पूर्वकोटिद्वादशपृथक्त्वसंज्ञिताः अतः आसां पूर्वकोटिपृथक्त्वव्यपदेशः सूत्रनिर्दिष्टः न युज्यते? नैष दोषः, अस्य पृथक्त्वशब्दस्य वैपुल्यवाचित्वात्। द्वादशानां पूर्वकोटिपृथक्त्वानां कथमेकत्वं? न, जातिमुखेन सहस्राणामपि एकत्वविरोधाभावात्। विशेषेण तु- पंचेन्द्रियतिर्यक्पर्याप्तकेषु सप्तचत्वारिंशत्पूर्वकोटिप्रमाणं भ्रामयित्वा पश्चात् त्रिपल्योपमिकेषु तिर्यक्षु उत्पादयितव्यः।

उक्त तीनों प्रकार के पंचेन्द्रिय तिर्यंच मिथ्यादृष्टियों का उत्कृष्टकाल पूर्वकोटि पृथक्त्व से अधिक तीन पल्योपम है।।५९।। कोई एक देव, नारकी, मनुष्य अथवा अर्पित-विवक्षित पंचेन्द्रिय तिर्यंच से विभिन्न अन्य तिर्यंच जीव, विवक्षित पंचेन्द्रिय तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ। वहाँ पर संज्ञी स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेदों में क्रम से आठ-आठ पूर्वकोटि काल प्रमाण भ्रमण करके असंज्ञी स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेदों मेें भी इसी प्रकार से आठ-आठ पूर्वकोटि कालप्रमाण परिभ्रमण करके, इसके पश्चात् पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ। वहाँ पर अन्तर्मुहूर्त रहकर पुन: पंचेन्द्रिय तिर्यंच असंज्ञी पर्याप्तकों में उत्पन्न होकर स्त्री, पुरुष और नपुंसकवेदी उन तिर्यंचों में फिर भी आठ-आठ पूर्वकोटियों तक परिभ्रमण करके, पीछे संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्तक स्त्री और नपुंसक वेदियों में आठ-आठ पूर्वकोटियाँ तथा पुरुषवेदियों में सात पूर्वकोटियाँ भ्रमण करके उसके पश्चात् देवकुरु अथवा उत्तरकुरु के तिर्यंचों में पूर्व बांधी हुई आयु के वश से स्त्रीवेदियों में अथवा पुरुषवेदियों में उत्पन्न हुआ। वहाँ पर तीन पल्योपम तक जीवित रहकर मरा और देव हो गया।

शंका – ये पूर्व में कही गई पंचानवे पूर्वकोटियां पूर्वकोटिद्वादशपृथक्त्व संज्ञारूप हैं, इसलिए इनकी पूर्वकोटिपृथक्त्व ऐसी संज्ञा नहीं बनती है?

समाधान – यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह पृथक्त्व शब्द वैपुल्यवाची है, (इसलिए कोटिपृथक्त्व से यथासंभव विवक्षित अनेक कोटियाँ ग्रहण की जा सकती हैं।)

शंका – बारह पूर्वकोटि पृथक्त्वों में एकपना कैसे बन सकता है?

समाधान – नहीं, क्योंकि जाति के मुख से अर्थात् जाति की अपेक्षा सहस्रों के भी एकत्व होने में विरोध का अभाव है। विशेष बात यह है कि पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों में सैंतालीस पूर्वकोटियों तक भ्रमण कराके पीछे तीन पल्योपम वाले तिर्यंचों में उत्पन्न कराना चाहिए।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. ४, पृ. २०१-२०२)

(१४) लब्ध्यपर्याप्तक में स्त्रीवेद कैसे संभव है ?

लब्ध्यपर्याप्तकेषु कथं स्त्रीवेदस्य संभवः? न, लब्ध्यपर्याप्त-स्त्रीवेदयोः अन्योन्यविरोधाभावात्। पंचेन्द्रियतिर्यग्योनिनीषु पंचदशपूर्वकोटिकालप्रमाणं भ्रामयित्वा पश्चात् देवकुरु-उत्तरकुरुभोगभूम्योः उत्पादयितव्यः। कुतः? वेदान्तरसंक्रान्तेरभावात्। नास्यन्यः कोऽपि विशेषोऽत्र।

शंका – लब्ध्यपर्याप्तकों में स्त्रीवेद कैसे संभव है?

समाधान – नहीं, क्योंकि लब्ध्यपर्याप्त और स्त्रीवेद इन दोनों अवस्थाओं में परस्पर कोई विरोध नहीं है। पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिनियों में पन्द्रह पूर्वकोटियों तक भ्रमण कराके पश्चात् देवकुरु और उत्तरकुरु में उत्पन्न कराना चाहिए। प्रश्न – ऐसा क्यों? उत्तर – क्योंकि, वेद-परिवर्तन का अभाव है। इसके सिवाय अन्य कोई विशेषता नहीं है।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. ४, पृ. २०२)

(१५) सम्यग्दृष्टि-

भोगभूमिज तिर्यंच और तिर्यंचिनी का उत्कृष्टकाल एवं भोगभूमि में दो मास गर्भकाल है बद्धतिर्यगायुष्कस्य मनुष्यस्य सम्यक्त्वं गृहीत्वा दर्शनमोहनीयं क्षपयित्वा देवोत्तरकुरुभोगभूम्योः पंचेन्द्रियतिर्यक्षु उत्पद्य आत्मनः आयुस्थितिमनुपाल्य देवेषु उत्पन्नस्य संपूर्णत्रिपल्योपममात्रं असंयमसहित-सम्यक्त्वकालोपलम्भात् । पंचेन्द्रियतिर्यग्योनिनीषु देशोनत्रिपल्योपमानि। तिरश्चः मनुष्यस्य वा अष्टाविंशति-प्रकृतिसत्त्वसहितमिथ्यादृष्टेः देवकुरु-उत्तरकुरुपंचेन्द्रियतिर्यग्योनिनीषु उत्पद्य द्विमासपर्यंतं गर्भे स्थित्वा जायमानस्य मुहूर्तपृथक्त्वेन विशुद्धो भूत्वा वेदकसम्यक्त्वं प्रतिपद्य मुहूर्तपृथक्त्वाधिकद्विमासहीनत्रिपल्योपमप्रमाणं सम्यक्त्वमनुपाल्य देवेषूत्पन्नस्य देशोनत्रिपल्योपममात्रसम्यक्त्वकालोपलंभात्।क्योंकि, बद्धतिर्यगायुष्क मनुष्य के सम्यक्त्व को ग्रहण करके, दर्शनमोहनीय का क्षपण कर, देवकुरु या उत्तरकुरु के पंचेन्द्रिय तिर्यंचों में उत्पन्न होकर, अपनी आयु स्थिति को परिपालन कर, देवों में उत्पन्न होने वाले जीव के तो संपूर्ण तीन पल्योपम मात्र असंयमसहित सम्यक्त्व का काल पाया जाता है। पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिनियो में कुछ कम तीन पल्योपम काल है। क्योंकि मोहकर्म की अट्ठाईस प्रकृतियों की सत्ता वाले तिर्यंच अथवा मनुष्य मिथ्यादृष्टि जीव के देवकुरु अथवा उत्तरकुरु के पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिनियों में उत्पन्न होकर और दो मास गर्भ में रहकर जन्म लेने वाले और मुहूर्तपृथक्त्व से विशुद्ध होकर वेदकसम्यक्त्व को प्राप्त करके मुहूर्तपृथक्त्व से अधिक दो मास कम तीन पल्योपम तक सम्यक्त्व को अनुपालन करके देवों में उत्पन्न होने वाले जीव के कुछ कम तीन पल्योपम सम्यक्त्व का काल पाया जाता है।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. ४, पृ. २०४)

(१६) एकेन्द्रिय का उत्कृष्टकाल

उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्टं।।१०९।। सिद्धान्तचिन्तामणिटीका-द्वीन्द्रियादिषु एकतरः कश्चिद् जीवः एकेन्द्रियेषु उत्पद्य अतिबहुल कालं यदि तिष्ठति तर्हि आवलिकायाः असंख्यातभागमात्राणि चैव पुद्गलपरिवर्तनानि तिष्ठति। कुतः? एतस्मात् उपरि अवस्थानशत्तेरभावात्। एक जीव की अपेक्षा एकेन्द्रिय जीवों का उत्कृष्ट काल अनंतकालात्मक असंख्यात पुद्गलपरिर्वतन है।।१०९।।

हिन्दी टीका — एकेन्द्रियों से भिन्न अन्य कोई जीव एकेन्द्रियो में उत्पन्न होकर यदि अत्यधिक काल रहता है, तो आवली के असंख्यातवें भागमात्र ही पुद्गलपरिवर्तन रहता है।

प्रश्न — क्यों?

उत्तर — क्योंकि इस उक्त काल से ऊपर एकेन्द्रियों में रहने की शक्ति का अभाव है।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. ४, पृ. २२६-२२७)

(१७) बादर एकेन्द्रिय का जघन्यकाल

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं।।११४।। सिद्धान्तचिन्तामणिटीका-क्षुद्रभवग्रहणं संख्यातावलिमात्रं, एकं मुहूर्तं षट्षष्टिसहस्र-त्रिशत-षट्त्रिंशद्रूपमात्रखण्डानि कृत्वा एकखण्डमात्रत्वात्। एतदपि कथं ज्ञायते? तिण्णि सया छत्तीसा, छावट्ठि सहस्स चेव मरणाइं। अंतोमुहुत्तकाले, तावदिया होंति खुद्दभवा।।१।। इति गाथासूत्रादेव ज्ञायते। एक जीव की अपेक्षा बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवों का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है।।११४।।क्षुद्रभवग्रहण का काल संख्यात आवली प्रमाण होता है, क्योंकि एक मुहूर्त का छ्यासठ हजार तीन सौ छत्तीसरूपप्रमाण खंड करने पर एक खंड प्रमाण क्षुद्रभव का काल होता है।

शंका — यह कैसे जाना है?

समाधान — (गाथार्थ)—एक अन्तर्मुहूर्त काल के छ्यासठ हजार तीन सौ छत्तीस मरण होते हैं, और इतने ही क्षुद्रभव होते हैं।।१।। इस गाथासूत्र से जाना जाता है कि क्षुद्रभव का काल अन्तर्मुहूर्त का छ्यासठ हजार तीन सौ छत्तीसवां भाग है।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. ४, पृ. २२९)

(१८) क्षुद्रभवग्रहण का क्या स्वरूप है ?

उक्तलक्षणमुहूर्तमध्ये तावदेकेन्द्रियो भूत्वा कश्चिद् जीवः षट्षष्टिसहस्रद्वात्रिंशदधिक शतपरिमाणानि (६६१३२) जन्ममरणानि अनुभवति, तथा स एव जीवः तस्यैव मुहूर्तस्य मध्ये द्वित्रिचतुरिन्द्रियपंचेन्द्रियो भूत्वा यथासंख्यमशीतिषष्टि-चत्वारिंशत्-चतुर्विंशतिजन्ममरणान्यनुभवति। सर्वेऽप्येते समुदिताः क्षुद्रभवाः एतावन्त एव भवन्ति-६६३३६। यदा यैवान्तर्मुहूर्तस्य मध्ये एतावन्ति जन्ममरणानि भवन्ति तदैकस्मिन्नुच्छ्वासे अष्टादश जन्ममरणानि लभ्यन्ते। तत्रैकस्य क्षुद्रभवसंज्ञा२८।’’

प्रश्न — क्षुद्रभवग्रहण का क्या स्वरूप है?

उत्तर — पूर्व कथित लक्षण वाले अंतर्मुहूर्त के मध्य में कोई एकेन्द्रिय होकर छ्यासठ हजार एक सौ बत्तीस (६६१३२) बार जन्म मरण के दु:ख का अनुभव करता है। वही जीव अंतर्मुहूर्त के मध्य में दो इन्द्रिय के अस्सी (८०), तीन इन्द्रिय के साठ (६०), चतुरिन्द्रिय के चालीस (४०) और पंचेन्द्रिय के चौबीस (२४) बार जन्म-मरण को प्राप्त होता है। इस प्रकार अंतर्मुहूर्त में होने वाले सारे जन्म-मरणों की गणना छ्यासठ हजार तीन सौ छत्तीस है। जब एक अंतर्मुहूर्त में छ्यासठ हजार तीन सौ छत्तीस बार जन्म-मरण होते हैं, तब एक श्वास में अठारह बार जन्म-मरण करता है। उसमें एक भव (जन्म) की क्षुद्रभव संज्ञा है।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. ४, पृ. २३०-२३१)

(१९) बादर त्रस जीवों का उत्कृष्टकाल

उक्कस्सेण संखेज्जाणि वाससहस्साणि।।११५।। सिद्धान्तचिन्तामणिटीका-पृथिवीकायिकेषु द्वाविंशतिवर्षसहस्राणि उत्कृष्टायुः सूत्रसिद्धमस्ति। बादरैकेन्द्रियपर्याप्तभवस्थितिः असंख्यातवर्षमात्रा किं न भवति? न भवति, तत्रासंख्यातवारं एकजीवस्य उत्पत्तेरसंभवात्। यदि कश्चिद् जीवः बादरैकेन्द्रियेषु उत्कृष्टसंख्यातप्रमाणवारं अथवा तस्य संख्यातभागमात्रवारं उत्पद्यते तर्हि असंख्यातवर्षाणि भवन्ति? न भवन्ति, संख्यातानि वर्षसहस्राणि इति सूत्रस्यान्यथानुपपत्तेः, अतः तत्प्रायोग्यसंख्यातवारोत्पत्तिसिद्धेः। अविवक्षितः कश्चिद् जीवः बादरैकेन्द्रियपर्याप्तकेषु संख्यातानि वर्षसहस्राणि उत्कृष्टेन तत्र भ्रमित्वा पुनः अविवक्षितेषु निश्चयेन उत्पद्यते इति भणितं भवति।एक जीव की अपेक्षा बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवों का उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है।।११५।।

हिन्दी टीका — पृथिवीकायिक जीवों में उत्कृष्ट आयु बाईस हजार वर्ष प्रमाण होती है ऐसा सूत्र से सिद्ध है।

प्रश्न — बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवों की भवस्थिति असंख्यातवर्ष प्रमाण क्यों नहीं होती है?

उत्तर — नहीं होती है, क्योंकि उनमें असंख्यातबार एक जीव की उत्पत्ति असंभव है।

शंका — यदि कोई जीव बादर एकेन्द्रियों में उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण बार अथवा उसके संख्यातवें भागप्रमाण बार उत्पन्न होता है, तो भी असंख्यात वर्ष तो हो ही जाते हैं?

समाधान — नहीं होते हैं, क्योंकि बादर एकेन्द्रिय जीवों का उत्कृष्ट काल ‘संख्यात हजार वर्ष प्रमाण हैं’ यह सूत्र वचन नहीं बन सकता है। इसलिए तत्प्रायोग्य-उनके योग्य संख्यातबार ही बादर एकेन्द्रियों की उत्पत्ति सिद्ध होती है। अविवक्षित कोई जीव बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकों में उत्पन्न होकर संख्यात-सहस्र वर्ष प्रमाण अधिक से अधिक काल तक उनमें परिभ्रमण करके पुन: अविवक्षित जीवों में निश्चय से उत्पन्न होता है,यह अर्थ कहा गया समझना चाहिए।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. ४, पृ. २३१)

(२०) त्रसराशि में रहने का उत्कृष्टकाल

न, क्षुद्रभवग्रहणापेक्षया मिथ्यात्वस्य जघन्यकालस्य स्तोकत्वात्। उत्कृष्टकालेन कश्चिदेको जीवः स्थावरकायादागत्य सामान्यत्रसकायिकेषु उत्पन्नः,स पूर्वकोटि-पृथक्त्वाभ्यधिकद्विसागरसहस्रे तत्र भ्रमित्वा स्थावरकायं गतः। इतश्च कश्चिद् जीवः स्थावरकायादागत्य द्विसहस्रसागरौ परिभ्रम्य स्थावरं गतः। एतस्मादुपरि तत्र त्रसकायिकेषु अवस्थानसंभवाभावात्।उत्कृष्टकाल की अपेक्षा कोई एक जीव स्थावरकाय से आकर एक तो सामान्य त्रसकायिक जीवों में और दूसरा त्रसकायिक पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ। उनमें जो सामान्य त्रसकायिक जीवों में उत्पन्न हुआ, वह जीव पूर्वकोटीपृथक्त्व से अधिक दो हजार सागरोपम काल उनमें परिभ्रमण करके स्थावरकाय को प्राप्त हुआ तथा दूसरा कोई जीव भी स्थावरकाय से आकर दो हजार सागरोपमप्रमाण उनमें परिभ्रमण करके स्थावरकाय में चला गया, क्योंकि इसके ऊपर त्रसकाय में रहना संभव नहीं है।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. ४, पृ. २४७)

(२१) अप्रमाद और व्याघात एक साथ नहीं होते

अप्रमत्तसंयतस्य किमर्थं व्याघातो नास्ति? अप्रमाद-व्याघातयोः सहानवस्थानलक्षणविरोधात्।

शंका – अप्रमत्तसंयत के व्याघात किसलिए नहीं है?

समाधान – क्योंकि, अप्रमाद और व्याघात इन दोनों का सहानवस्थालक्षण विरोध है।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. ४, पृ. २५३)

(२२) औदारिकमिश्रकाययोग में सम्यग्दृष्टि का उत्कृष्टकाल

सर्वार्थसिद्धिविमानवासिदेवस्य त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमानि सुखलालितस्य प्रमुक्तदुःखस्य मानुषगर्भे विष्टा-मूत्रान्त्र-पित्त-श्लेष्मा-वसा-सिंघाण-रक्त-शुक्रापूरिते अतिदुर्गन्धे कुत्सितरसे दुर्वर्णे दुःस्पर्शे चर्मकारकुण्डोपमे उत्पन्नस्य, तत्र मंदो योगो भवतीति आचार्यपरंपरागतोपदेशात्। मंदयोगेन स्तोकान् पुद्गलान् गृण्हतः जीवस्य औदारिकमिश्रकालं दीर्घं भवतीति कथितं भवति। अथवा योगोऽत्र महान् चैव भवतु, योगवशेन बहुकाः पुद्गलाः आगच्छन्तु, तर्हि अपि अस्य जीवस्य अपर्याप्तकालं दीर्घं भवति, विलासेन दूषितस्य जीवस्य लघुकालेन पर्याप्तिपूर्णस्य असामथ्र्यत्वात्।तेतीस सागरोपमकाल तक सुख से लालित-पालित हुए तथा दु:खों से रहित सर्वार्थसिद्धिविमानवासी देव के विष्टा, मूत्र, आतड़ी, पित्त, खारिस (कफ) चर्वी, नासिका मल, लोहू और शुक्र व्याप्त, अति दुर्गन्धित, कुत्सितरस, दुर्वर्ण और दुष्ट स्पर्श वाले चमार के कुंडके सदृश मनुष्य के गर्भ में उत्पन्न होने पर उसके विग्रहगति में तथा उसके पश्चात् भी मंदयोग होता है, इस प्रकार का आचार्य परम्परागत उपदेश है। मंदयोग से अल्प पुद्गलों को ग्रहण करने वाले जीव के औदारिक मिश्रकाययोग का काल दीर्घ होता है, यह अर्थ कहा गया है। अथवा यहाँ पर चाहे योगकाल बड़ा ही रहा आवे और योग के वश से पुद्गल भी बहुत से आते रहें, तो भी उक्त प्रकार के जीव के अपर्याप्तकाल बड़ा ही होता है, क्योंकि विलास से दूषित जीव के शीघ्रतापूर्वक पर्याप्तियों के सम्पूर्ण करने में सामथ्र्य नहीं है।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. ४, पृ. २६४)

(२३) स्त्रीवेदी कुक्कुट मर्वट आदि का संयतासंयत काल एवं नपुंसकवेदी संयतासंयत का उत्कृष्टकाल

स्त्रीवेदे संयतासंयतस्य उत्कृष्टकालेऽस्ति विशेषः-एकः अष्टाविंशतिमोहनीय-कर्मप्रकृतिसत्त्वसहितः स्त्रीवेदेषु कुक्कुट-मर्वटादिषु उत्पद्य द्वौ मासौ गर्भे स्थित्वा निर्गत्य मुहूर्तपृथक्त्वस्योपरि सम्यक्त्वं संयमासंयमं वा युगपत् गृहीत्वा द्विमासमुहूर्तपृथक्त्वोन-पूर्वकोटिसंयमासंयमं अनुपाल्य मृतो देवो जातः इति। पुनः ओघे-अंतर्मुहूर्तोन-पूर्वकोटिसंयतासंयत-उत्कृष्टकालः संज्ञिसन्मूच्र्छिम-पर्याप्तमत्स्य-कच्छप-मंडूकादिषु लब्धः, अत्र स्त्रीवेदे स न लभ्यते, सम्मूच्र्छिमेषु स्त्रीवेदाभावात्। तात्पर्यमेतत्-देशोनपूर्वकोटिकालस्य द्वौ भेदौ स्तः, द्विमासमुहूर्तपृथक्त्वहीन-पूर्वकोटिवर्षकालः स्त्रीवेदे कुक्कुटमर्वâटादिषु लभ्यते। अंतर्मुहूर्तोनपूर्वकोटिवर्षकालः सम्मूच्र्छिम-मत्स्य-कच्छपमंडूकादिषु नपुंसकवेदे जायते इमे तिर्यञ्चोऽपि स्वयंभूरमण-द्वीपसमुद्रवर्तिनश्चैव।स्त्रीवेद में संयतासंयत गुणस्थान के उत्कृष्टकाल में कुछ विशेषता बतलाते हैं-मोहनीय कर्म की अट्ठाईस प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक जीव स्त्रीवेदी, कुक्कुट, मर्वâट आदि में उत्पन्न होकर दो मास गर्भ में रहकर वहाँ से निकल करके मुहूर्त पृथक्त्व के ऊपर सम्यक्त्व और संयमासंयम को युगपत् ग्रहण करके दो मास और मुहूर्तपृथक्त्व से कम पूर्वकोटीवर्षप्रमाण संयमासंयम को परिपालन करके मरा और देव हो गया। पुन: ओघकाल-गुणस्थान की समय प्ररूपणा में-जो अन्तर्मुहूर्त कम पूर्वकोटी वर्ष संयतासंयत का उत्कृष्टकाल कहा है, वह संज्ञी सम्मूच्र्छिम पर्याप्त मच्छ-मछली, कच्छप-कछुवा, मंडूकादिकों-मेंढक आदि में पाया जाता है, वह यहाँ पर नहीं पाया जाता है क्योंकि सम्मूच्र्छन जन्म वाले जीवों में स्त्रीवेद का अभाव है।

तात्पर्य यह है कि देशोनपूर्वकोटि काल के दो भेद हैं- १. द्विमासमुहूर्तहीनपूर्वकोटिवर्षकाल-यह स्त्रीवेदी कुक्कुट-मुर्गा, बंदर आदि में पाया जाता है। २. अन्तर्मुहूर्तऊनपूर्वकोटिवर्षकाल-यह सम्मूच्र्छन जन्म वाले मत्स्य, कछुवा, मेंढक आदि नपुंसकवेदी जीवों में होता है। ये तिर्यंच भी स्वयंभूरमणद्वीप और स्वयंभूरमण समुद्र में जन्म लेने वाले हैं, क्योंकि अन्य स्थानों के जीवों में इस काल से गणना नहीं होती है।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. ४, पृ. २८०)

(२४) उत्पन्न के प्रथम समय क्रोधादि कषायों का उदय

एको मिथ्यादृष्टिः अन्यकषायेन स्थितः, तस्य कालक्षयेन क्रोधकषायी जातः। एकसमयं क्रोधेन सह दृष्टः। द्वितीयेन मृतः अन्यकषायेषु उत्पन्न:, एष मरणेन एकसमयः। क्रोधेन मृतः नरकगत्यां उत्पादयितव्यः, तत्रोत्पन्नजीवानां प्रथमं क्रोधोदयस्योपलम्भात्। मानेन मृतः मनुष्यगत्यां उत्पादयितव्यः, तत्रोत्पन्नानां प्रथमसमये मानोदयनियमोपदेशात्। मायया मृतः तिर्यग्गत्यां उत्पादयितव्यः, तत्रोत्पन्नानां प्रथमसमये माययोदय-नियमोपदेशात्। लोभेन मृतः देवगत्यां उत्पादयितव्यः, तत्रोत्पन्नानां प्रथमं चैव लोभोदयो भवतीति आचार्यपरंपरागतोपदेशात्। एक कोई मिथ्यादृष्टि जीव अन्य कषाय में विद्यमान था। उस कषाय के कालक्षय से वह क्रोधकषायी हो गया। एक समय क्रोधकषाय के साथ दृष्टिगोचर हुआ पुन: द्वितीय समय में मरा और अन्य कषायों में उत्पन्न हुआ, यह मरण की अपेक्षा एक समय हुआ। क्रोधकषाय के साथ मरा हुआ जीव नरकगति में उत्पन्न कराना चाहिए, क्योंकि नरकों में उत्पन्न होने वाले जीवों के सर्वप्रथम क्रोधकषाय का उदय पाया जाता है। मानकषाय से मरा हुआ जीव मनुष्यगति में उत्पन्न कराना चाहिए, क्योंकि मनुष्यों में उत्पन्न हुए जीवों के प्रथम समय में मानकषाय के उदय के नियम का उपदेश देखा जाता है। माया कषाय से मरे हुए जीव को तिर्यग्गति में उत्पन्न कराना चाहिए, क्योंकि तिर्यंचों के उत्पन्न होने के प्रथम समय में मायाकषाय के उदय का नियम देखा जाता है। लोभकषाय से मरा हुआ जीव देवगति में उत्पन्न कराना चाहिए, क्योंकि उनमें उत्पन्न होने वाले जीवों के सर्वप्रथम लोभकषाय का उदय होता है, ऐसा आचार्य परम्परागत उपदेश है।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. ४, पृ. २८७)

(२५) संमूच्र्छन पंचेन्द्रिय के अवधिज्ञान हो सकता है

एकः अष्टाविंशतिसत्कर्मिजीवः संज्ञिसम्मूच्र्छिमपर्याप्तकेषु उत्पन्नः। षट्पर्याप्तिभिः पर्याप्तगतः विश्रम्य विशुद्धः संयमासंयमं प्रतिपद्य मतिश्रुतज्ञानी जातः। ततः अंतर्मुहूर्तं गत्वा अवधिज्ञानमुत्पादयति।अवधिज्ञानी संयतासंयत गुणस्थानसंबंधी एक जीव के उत्कृष्टकाल में विशेषता है। वह इस प्रकार है-मोहकर्म की अट्ठाईस प्रकृतियों की सत्ता रखने वाला कोई एक जीव संज्ञी, सम्मूच्र्छिम, पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ और छहों पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम करता हुआ, विशुद्ध होकर, संयमासंयम को प्राप्त कर, मति-श्रुतज्ञानी हो गया पुन: अन्तर्मुहूर्त के पश्चात् अवधिज्ञान को उत्पन्न करता है।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. ४, पृ. २९४)

(२६) लब्ध्यपर्यापतक पंचेन्द्रियों में भी चक्षुदर्शन नहीं है

निर्वृत्त्यपर्याप्तकानामिव लब्ध्यपर्याप्तकेषु चक्षुर्दर्शनं किं नोच्यते? न, तस्मिन् भवे तत्र चक्षुर्दर्शनोपयोगाभावात्। किन्तु निर्वृत्त्यपर्याप्तानां तस्मिन् भवे नियमेन चक्षुर्दर्शनोपयोगोपलंभात्।शंका – निर्वृत्यपर्याप्तकों के समान लब्ध्यपर्याप्तकों में चक्षुदर्शन क्यों नहीं कहा? समाधान – नहीं, क्योंकि लब्ध्यपर्याप्तकों के उसी भव में चक्षुदर्शनोपयोग का अभाव पाया जाता है किन्तु निर्वृत्यपर्याप्तकों के तो उसी भव में नियम से ही चक्षुदर्शनोपयोग पाया जाता है।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. ४, पृ. ३००)

(२७) भव्यजीवों की राशि कभी समाप्त नहीं होगी

निर्वृत्तिं गच्छन्नपि न व्युच्छिद्यते भव्यराशि: इति कथमेतद् ज्ञायते? तस्य अनन्तत्वात्। स: राशिरनन्त उच्यते, य: सत्यपि व्यये न समाप्यते, अन्यथा अनन्तव्यपदेशोऽनर्थको भवेत्। तस्मात् त्रिविधेन भव्यत्वेन भवितव्यमिति। न च सूत्रेण सह विरोध:, शक्तिमपेक्ष्य सूत्रे अनादिसान्तत्वोपदेशात्।

शंका – निवृत्ति (मोक्ष) को जाते हुए जीवों के भी नित्य व्ययात्मक भव्यराशि विच्छेद को प्राप्त नहीं होती है, यह कैसे जाना जाता है?

समाधान – क्योंकि, यह राशि अनन्त है और वही राशि अनन्त कही जाती है जो व्यय के होते रहने पर भी समाप्त नहीं होती है। अन्यथा फिर उस राशि की अनन्त संज्ञा निरर्थक हो जाएगी। इसलिए भव्यत्व तीन प्रकार का हो जाना चाहिए तथा सूत्र के साथ भी कोई विरोध नहीं आता है, क्योंकि शक्ति की अपेक्षा सूत्र में भव्यत्व के अनादिसान्तता का उपदेश दिया गया है।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. ४, पृ. ३२५)

(२८) गर्भ से लेकर आठ वर्ष में सम्यक्त्व व संयम की योग्यता है

एको देवो नारको वा सम्यग्दृष्टि: मनुष्येषु उत्पद्य अंतर्मुहूर्ताभ्यधिकगर्भादिअष्टवर्षान् गमयित्वा संयमासंयमं प्रतिपद्य अंतर्मुहूर्तं विश्रम्य अंतर्मुहूर्तेन दर्शनमोहनीयं क्षपयित्वा क्षायिक सम्यग्दृष्टि: जात:। एवं चतुर्भिरन्तर्मुहूर्तै: अभ्यधिकाष्टवर्षै: ऊनं पूर्वकोटिकालं संयमासंयमं अनुपाल्य मृतो देवो जात:। कोई एक देव अथवा नारकी सम्यग्दृष्टि जीव मनुष्यों में उत्पन्न होकर और अन्तर्मुहूर्त अधिक गर्भ से लेकर आठ वर्ष बिताकर संयमासंयम को प्राप्त होकर और अन्तर्मुहूर्त विश्राम करके, एक अन्तर्मुहूर्त से दर्शनमोहनीय का क्षपण कर, क्षायिक सम्यग्दृष्टि हो गया। इन चार अन्तर्मुहूर्तों से अधिक आठ वर्षों से कम पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण संयमासंयम को परिपालन करके मरा और देव हुआ।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. ४, पृ. ३२८-३२९)

(२९) वर्तमान में कौन सा सम्यक्त्व है

वर्तमानकाले अस्मिन् भरतक्षेत्रे पंचमकाले केवलिश्रुतकेवलिभगवतोरभावात् क्षायिकसम्यक्त्वं नास्ति, उपशमसम्यक्त्वस्य कालं अंतर्मुहूर्तमात्रमेव, अतोऽद्यत्वे वेदकसम्यक्त्वमेवास्मावंâ। अस्य कालमुत्कृष्टं षट्षष्टिसागरोपमप्रमाणं अस्ति। क्षायिकसम्यक्त्वं यावन्न भवेत्तावदिदं न नश्येत् एषैव मम भावना वर्तते।इस भरतक्षेत्र के अन्दर वर्तमान काल में पंचमकाल (दु:षमकाल) चल रहा है अत: यहाँ केवली-श्रुतकेवली का अभाव होने से क्षायिकसम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है तथा उपशम सम्यक्त्व का काल मात्र अन्तर्मुहूर्त ही है, अत: आज हम सभी को वेदक-क्षयोपशम सम्यक्त्व ही है। इस वेदकसम्यक्त्व का उत्कृष्टकाल छ्यासठ सागर प्रमाण है। जब तक क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त न होवे, तब तक मेरा क्षयोपशम सम्यक्त्व नष्ट न होवे, यही मेरी भावना है। अर्थात् क्षायिक सम्यक्त्व होने तक मेरा क्षयोपशम सम्यक्त्व बना रहे, पुन: क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करके शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति हो जावे, ऐसी भावना सभी को करना चाहिए।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. ४, पृ. ३२९)

(३०) ऋद्धिधारी मुनि सुमेरुपर्वत के ऊध्र्वप्रदेश तक जा सकते हैं

आचार्यः प्राह-नैष दोषः, उपरि योजनलक्षमात्रगमने संभवाभावात्। मेरुमस्तकारोहणसमर्थानां ऋषीणां किमिति लक्षयोजनस्योपरि गमनं न संभवेत्? भवतु नाम मेरुपर्वतस्योध्र्वप्रदेशे ऋषीणां गमनस्य शक्तिः किन्तु सर्वत्र गमनस्य नास्ति।शंका – सुमेरुपर्वत के मस्तक (शिखर) पर चढ़ने में समर्थ ऋषियों के एक लाख योजन ऊâपर गमन करने की संभावना क्यों नहीं है? समाधान – सुमेरुपर्वत के ऊध्र्वप्रदेश में ऋषियों के गमन करने की वह शक्ति भले ही होवे किन्तु मानुषक्षेत्र के भीतर एक लाख योजन ऊपर जाने की वह शक्ति सर्वत्र नहीं है।

(षट्खण्डागम-सिद्धान्तचिंतामणिटीका, पु. ४, पृ. ३१)

महापुराण में भी कहा है- सानन्दं त्रिदशेश्वरै: सचकितं देवीभिरुत्पुष्करै: सत्रासं सुरवारणै: प्रणिहितैरात्तादरं चारणै:। साशज्र्ं गगनेचरै: किमिदमित्यालोकितो य: स्पुरन् मेरोर्मूदर््िघ्न स नोऽवताज्जिनविभोर्जन्मोत्सवाम्भ: प्लव:।।२१६।।मेरु पर्वत के मस्तक पर स्पुâरायमान होता हुआ, जिनेन्द्र भगवान के जन्माभिषेक का वह जल-प्रवाह हम सबकी रक्षा करे जिसे कि इन्द्रों ने बड़े आनन्द से, देवियों ने आश्चर्य से, देवों के हाथियों ने सूँड ऊँची उठाकर बड़े भय से, चारण ऋद्धिधारी मुनियों ने एकाग्रचित्त होकर बड़े आदर से और विद्याधरों ने ‘यह क्या है’ ऐसी शंका करते हुए देखा था।।२१६।।

(आदिपुराण, भाग-१, पृ. ३०३)

(३१) नवग्रैवेयकों में मुनि ही जाते हैं भले ही भाव से मिथ्यादृष्टि ही क्यों न हों।

णवगेवज्जविमाणवासियदेवेसु मिच्छादिट्ठिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिट्ठीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं? लोगस्स असंखेज्जदिभागो।।५५।। सिद्धांतचिंतामणिटीका-एतस्य सूत्रस्य वर्तमानातीतप्ररूपणासु स्पर्शनं क्षेत्रवत्। अत्र सर्वेऽपि देवा अहमिन्द्रा एव। विशेषेण तु-सुदर्शनामोघसुप्रबुद्ध-यशोधरसुभद्र-विशाल-सुमन सौमनसप्रीतिंकराख्याः नवग्रैवेयकाः सन्ति, एष्वपि त्रयोऽधोग्रैवेयकाः, त्रयोमध्यमग्रैवेयकाः त्रयश्चोपरिमग्रैवेयकाः भवन्ति। एतेषु मिथ्यात्वादिचतुर्गुणस्थानानि विद्यन्ते। अत्र द्रव्यवेषेण दिगंबरमुनय एव, भावेन कदाचित् मिथ्यादृष्टयः केचित्, सासादनाः, सम्यङ्मिथ्यादृष्टयः, असंयतसम्यग्दृष्टयोऽपि संयतासंयताः वा तत्र गंतुं शक्नुवन्ति। केचित् च द्रव्येण मुनयो भावेनापि षष्ठसप्तमादिगुणस्थानवर्तिनः तत्र उत्पद्यन्ते किन्तु तत्र देवगतौ चत्वार्येव गुणस्थानानि भवन्ति। नवग्रैवेयक विमानवासी देवों में मिथ्यादृष्टि गुणस्थान से लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान तक प्रत्येक विमान के गुणस्थानवर्ती देवों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है? लोक का असंख्यातवाँ भाग स्पर्श किया है।।५५।।

हिन्दी टीका – इस सूत्र की वर्तमानकालीन और अतीतकालीन प्ररूपणाओं में स्पर्शन को क्षेत्रप्ररूपणा के समान जानना चाहिए। इन नवग्रैवेयकों में सभी देव अहमिन्द्र ही होते हैं। विशेष बात यह है कि सोलह स्वर्गों के ऊपर सुदर्शन, अमोघ, सुप्रबुद्ध, यशोधर, समुद्र, विशाल, सुमन, सौमनस और प्रीतिंकर नाम वाले नवग्रैवेयक विमान होते हैं। उनमें तीन अधोग्रैवेयक हैं, तीन मध्यम ग्रैवेयक हैं और तीन उपरिम ग्रैवेयक हैं। इन सभी विमानों में रहने वाले देवों के मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र और असंयतसम्यग्दृष्टि ये चार गुणस्थान पाये जाते हैं। द्रव्यवेष से दिगम्बर मुनि ही वहाँ जन्म लेते हैं, भाव से कदाचित् मिथ्यादृष्टि जीव भी वहाँ जन्म ले लेते है और भाव की अपेक्षा ही सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि अथवा संयतासंयत