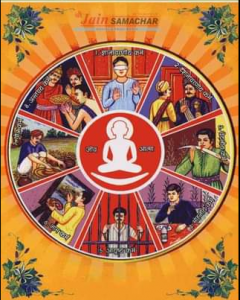

जैन धर्म का कर्म सिद्धान्त

सुदर्शन — गुरूजी ! कर्म किसे कहते हैं ?

गुरूजी —जिसके द्वारा जीव परतंत्र किया जाता है वह कर्म है । इस कर्म के निमित्त से ही यह जीव इस संसार में अनेकों शारीरिक, मानसिक और आगंतुक दु:ख को भोग रहा है ।

सुदर्शन —इस कर्म का सम्बन्ध जीव के साथ कब से हुआ है ?

गुरूजी —बेटा ! जीव के साथ कर्मों का संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है । कहा भी है — ‘‘जीव और कर्म का अनादि सम्बन्ध है जैसे कि सुवर्णपाषाण में मल-किट्ट और कालिमा खान से ही सम्बन्धित हैं । इन जीव और कर्मों का अस्तित्व स्वयंसिद्ध है ।’’ अर्थात् जीव का स्वभाव रागादिरूप परिणत होने का है और कर्म का स्वभाव रागादिरूप परिणमन कराने का है । इन दोनों का अस्तित्व भी ईश्वर आदि कर्ता के बिना ही स्वत: सिद्ध है । जिस प्रकार मदिरा का स्वभाव जीव को उन्मत्त कर देने का है और इसके पीने वाले जीव का स्वभाव उन्मत्त हो जाने का है, उसी प्रकार कर्मोदय के निमित्त से जीव का स्वभाव रागद्वेष रूप परिणमन करने का है और कर्म का स्वभाव जीव को विकारी बना देने का है ।

जीव का अस्तित्व ‘‘अहं’’-‘‘मैं’’ इस प्रतीति से जाना जाता है तथा कर्म का अस्तित्व-जगत में कोई दरिद्री है तो कोई धनवान है इत्यादि विचित्रता को प्रत्यक्ष देखने से सिद्ध होता है । इस कारण जीव और कर्म दोनों ही पदार्थ अनुभव सिद्ध हैं ।

सुदर्शन — जीव किस तरह इन कर्मों को अपने साथ सम्बन्धित करता है ?

गुरूजी —औदारिक आदि शरीर नामकर्म के उदय से सहित हुआ यह जीव मन, वचन, काय रूप योगों के द्वारा प्रतिसमय कर्म और नोकर्म के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को सब तरफ से अपनी आत्मा के साथ सम्बन्धित कर लेता है अर्थात् मन, वचन और काय की प्रवृत्ति से आत्मा के प्रदेशों में हलन-चलन होता है, इसे योग कहते हैं । इस योग से ही कर्मों का आना होता है तथा बंध होता है । जैसे कि अग्नि से तपाया हुआ लोहे का गोला जल में डालने पर प्रतिसमय चारों तरफ से जल को खींच लेता है उसी तरह जब यह आत्मा मन, वचन और काय की प्रवृत्ति करता रहता है तभी तक कर्मबंध होता रहता है और जब योग की प्रवृत्ति को रोक लेता है अर्थात् एकाग्ररूप से आत्मा के ध्यान में परिणत हो जाता है तब बंध का भी निरोध हो जाता है ।

सुदर्शन — एक समय में कितने कर्म आत्मा से बंधते हैं ?

गुरूजी —सिद्ध राशि अनंतानंत प्रमाण है उसके अनंतवें भाग (अनंत) प्रमाण ही कर्म पुद्गल इस जीव के साथ एक समय में बंधते हैं तथा मन, वचन, काय की प्रवृत्ति में मंदता या तीव्रता होने से कदाचित् इनसे कम या अधिक भी परमाणु बंध जाते हैं। जैसे अधिक चिकनी दीवाल पर धूलि अधिक लगती है और कम चिकनी दीवाल पर कम चिपकती है वैसे ही कषायों की तीव्रता से अधिक और मंदता से कमती रूप कर्म बंधते हैं ।

सुदर्शन —कर्म के कितने भेद हैं ?

गुरूजी —सामान्य से कर्म एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है तथा द्रव्य कर्म और भाव कर्म की अपेक्षा दो प्रकार हो जाते हैं । उसमें ज्ञानावरण आदि रूप जो पुद्गल द्रव्य का पिंड है वह द्रव्य कर्म है और उस द्रव्य पिंड में जो फल देने की शक्ति है वह भाव कर्म है अथवा कार्य में कारण का व्यवहार होने से उस शक्ति से उत्पन्न हुये जो अज्ञान आदि अथवा क्रोधादि रूप परिणाम हैं वे भी भावकर्म कहलाते हैं । इस कर्म के आठ भेद हैं अथवा इन्हीं आठों के एक सौ अड़तालीस या असंख्यात लोक प्रमाण भेद भी होते हैं ।

आठ कर्मों के नाम-ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय,मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय इन आठ कर्मों की मूल प्रकृतियाँ स्वभाव हैं ।

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय ये चार कर्म घातिया कहलाते हैं क्योंकि ये जीव के ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व, वीर्य आदि गुणों का घात करने वाले हैं । आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय ये चार अघातिया कहलाते हैं क्योंकि घातिया कर्म के नष्ट हो जाने पर ये चारों कर्म मौजूद रहते हैं फिर भी जली हुई रस्सी के समान ये जीव के गुणों का घात नहीं कर सकते हैं अर्थात् अरिहंत अवस्था में जीव के अनंतगुण प्रगट हो जाते हैं ।

कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ तथा मोह, असंयम और मिथ्यात्व से वृद्धि को प्राप्त हुआ यह संसार अनादि है । इस संसार में जीव का अवस्थान रखने वाला आयु कर्म है । उदय में आने वाला आयु कर्म जीवों को उन-उन गतियों में रोक कर रखता है जैसे कि हम और आप मनुष्यायु कर्म के उदय से मनुष्यगति में रुके हुए हैं ।

नाम कर्म नारकी, तिर्यंच आदि जीव की नाना पर्यायों को, औदारिक, वैक्रियिक आदि शरीरों को तथा एक गति से दूसरी गति रूप परिणमन को कराता रहता है ।

कुल की परिपाटी के क्रम से चला आया जो जीव का आचरण है उसे गोत्र कहते हैं । जिस कुल परम्परा में ऊँचा आचरण चला आता है उसे उच्च गोत्र कहते हैं और जिस कुल परम्परा में निंद्य आचरण चला आ रहा है उसे नीच गोत्र कहते हैं । जैसे एक कहावत प्रसिद्ध है कि एक सियार के बच्चे को बचपन में सिंहनी ने पाला । वह सिंह के बच्चों के साथ ही खेला करता था । एक दिन खेलते हुये वे सब बच्चे किसी जंगल में गये । वहाँ उन्होंने हाथियों का समूह देखा। जो सिंहनी के बच्चे थे वे तो हाथी के सामने दौड़े किन्तु वह सियार का बच्चा जिसमें अपने कुल के डरपोकपने का संस्कार था उस हाथी को देखकर भागने लगा। तब वे सभी सिंह के बच्चे भी उसे अपना बड़ा भाई समझकर पीछे लौटकर वापस माता के पास आये और उस सियार की शिकायत की कि इसने हमें आज शिकार से रोका है । तब सिंहनी ने उस सियार के बच्चे से एक श्लोक कहा, जिसका मतलब यह है कि अब हे बेटा ! तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो तेरी जान नहीं बचेगी ।

श्लोक—शूरोसि कृतविद्योसि दर्शनीयोसि पुत्रक ।

यस्मिन् कुले त्वमुत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते ।।

हे पुत्र! तू शूरवीर है, विद्यावान है, देखने में सुन्दर है किन्तु जिस कुल में तू पैदा हुआ है उस कुल में हाथी नहीं मारे जाते हैं अर्थात् कुल का संस्कार अवश्य पाया जाता है, चाहे वह कैसे भी विद्यादि गुणों से सहित क्यों न हो। उस पर्याय में संस्कार नहीं मिटता है ।

इंद्रियों को अपने – अपने रूपादि विषय का अनुभव करना वेदनीय है । उसमें दु:खरूप अनुभव करना असातावेदनीय है और सुखरूप अनुभव करना सातावेदनीय है । उस सुख-दु:ख का अनुभव कराने वाला वेदनीय कर्म है ।

सुदर्शन —अंतराय कर्म को अंत में क्यों रखा जबकि यह घातिया है ?

गुरूजी — यह कर्म समस्त रूप से जीव के गुणों को घातने में समर्थ नहीं है बल्कि नाम, गोत्र और वेदनीय इन तीनों कर्मों के निमित्त से ही अपना कार्य करता है । इस कारण अघातिया के अंत में इस अंतराय को कहा है ।

सुदर्शन —वेदनीय को घातिया कर्म के बीच में क्यों ले लिया है ?

गुरूजी —मोहनीय कर्म के जो भेद राग-द्वेष आदि हैं उनके उदय के बल से ही यह वेदनीय कर्म घातिया कर्मों की तरह जीवों का घात करता रहता है इसीलिये इसे मोहनीय के पहले रखा है अर्थात् यह वेदनीय कर्म इंद्रियों के रूपादि विषयों में से किसी में प्रीति और किसी में द्वेष का निमित्त पाकर सुख तथा दु:खस्वरूप साता और असाता का अनुभव कराता रहता है किंतु जीव को अपने शुद्ध ज्ञान आदि गुणों में उपयोग नहीं लगाने देता है, पर स्वरूप में ही लीन करता है। वास्तव में वस्तु का स्वभाव भला या बुरा नहीं है किन्तु जब तक राग-द्वेषादि रहते हैं तभी तक यह किसी वस्तु को भला और किसी को बुरा समझता रहता है। जैसे नीम का पत्ता मनुष्य को कड़ुवा लगता है किन्तु ऊँट को प्रिय लगता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मोहनीय कर्मरूप राग-द्वेष के निमित्त से वेदनीय का उदय होने पर ही इंद्रियों से उत्पन्न सुख तथा दु:ख का अनुभव होता है। मोहनीय के बिना वेदनीय कर्म राजा के बिना निर्बल सैन्य की तरह कुछ नहीं कर सकता है।

सुदर्शन —गुरूजी! जो आपने आठ कर्म बताये थे उनका स्वभाव क्या है ?

गुरूजी —हाँ देखो! ज्ञान को ढकने का जिसका स्वभाव है, वह ज्ञानावरण है। जैसे देवता के मुख पर पड़ा हुआ वस्त्र देवता का दर्शन नहीं होने देता।

आत्मा के दर्शन गुण को जो ढकता है वह दर्शनावरण है, जैसे दरवाजे पर बैठा हुआ पहरेदार राजा का दर्शन नहीं होने देता है।

सुख-दु:ख का अनुभव कराने वाला वेदनीय कर्म है, जैसे शहद लपेटी तलवार जिह्वा पर रखने से शहद चखने का सुख और जीभ कटने का दु:ख हो जाता है।

जो जीव को मोहित करता है वह मोहनीय कर्म है, जैसे मदिरा पीने से जीव अपने स्वभाव को भूलकर अचेत हो जाता है।

जो किसी एक पर्याय में रोके रखे वह आयु कर्म है, जैसे लोहे की साँकल या काठ का यंत्र जीव को दूसरी जगह जाने नहीं देता है।

जो अनेक तरह के शरीर आदि आकार बनावे वह नामकर्म है। जैसे चित्रकार अनेक प्रकार के चित्र बनाता है।

जो जीव को ऊँच-नीच कुल में पैदा करे वह गोत्र कर्म है, जैसे कुंभकार मिट्टी के छोटे-बड़े बर्तन बनाता है।

जो ‘अंतर एति’ दाता और पात्र में अंतर-व्यवधान करे, वह अंतराय कर्म है। जैसे भंडारी (खजांची) दूसरे को दान देने में विघ्न करता है-देने से रोक देता है उसी तरह अंतरायकर्म दान, लाभ, भोग आदि में विघ्न करता है। इस प्रकार से आठ कर्मों का लक्षण और स्वभाव बतलाया गया है।

सुदर्शन —इन कर्मों के बंध के कारणों को अवश्य बतलाइये कि जिससे उनसे छूटने का पुरुषार्थ कर सकें।

गुरूजी —हाँ, आठों कर्मों के बंध के कारणों को मैं स्पष्ट करता हूँ, सुनिये!

ज्ञान-दर्शन और उनके साधनों में प्रतिकूल आचरण, अंतराय, उपघात, प्रदोष, निन्हव तथा आसादन करने से यह जीव ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का प्रचुरता से बंध करता है अर्थात् श्रुतधर आदि ज्ञानीजनों के प्रति अविनीत व्यवहार करना, यह प्रतिकूल आचरण कहलाता है। ज्ञान में विघ्न करना या ज्ञान के साधनों में विघ्न करना अंतराय है। मन से अथवा वचन से प्रशस्त ज्ञान में दूषण लगाना उपघात है। तत्त्वज्ञान के विषय में हर्ष का अभाव होना अथवा किसी के द्वारा मोक्ष के साधन का वर्णन किए जाने पर उसकी प्रशंसा न करके अंतरंग में कलुषित भाव करना प्रदोष है। जानते हुए किसी कारण से कहना कि यह पुस्तक मेरे पास नहीं है, इस शास्त्र को मैं नहीं जानता हूँ, इस प्रकार पुस्तक ज्ञान का अपलाप करना अथवा यदि अप्रसिद्ध गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है तो उनके नाम को छिपाकर प्रसिद्ध गुरू का नाम कहना यह निन्हव है। काय और वचन से अनुमोदना नहीं करना या दूसरों के द्वारा प्रकाशित ज्ञान का काय से या वचन से निषेध करना आसादन है। इन छह कारणों के होने पर ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मों का स्थिति और अनुभाग बंध प्रचुरता से हो जाता है।

प्राणियों पर अनुकंपा करने से, व्रत धारण करने में उद्यमी रहने से तथा उनके धारण करने से, क्षमा धारण करने से, दान देने से तथा गुरुजनों की भक्ति करने से सातावेदनीय कर्म का तीव्र बंध होता है और इनके विपरीत आचरण करने से असातावेदनीय कर्म का तीव्र बंध होता है अर्थात् सभी जीवों पर दया भाव करने से, धर्म में अनुराग रखने से, धर्म का आचरण करने से, व्रत शील और उपवास के करने से, क्रोध नहीं करने से, शील-तप और संयम में निरत व्रतीजनों को प्रासुक वस्तुओं के दान देने से बाल, वृद्ध, तपस्वी और रोगीजनों की वैयावृत्ति करने से, आचार्य, उपाध्याय, साधु तथा माता-पिता और गुरुजनों की भक्ति करने से, सिद्धायतन और चैत्य-चैत्यालयों की पूजा करने से, मन-वचन-काय को सरल एवं शांत रखने से सातावेदनीय कर्म का प्रचुरता से बंध होता है। प्राणियों पर क्रूरतापूर्वक हिंसक भाव रखने से, पशु-पक्षियों के छेदन-भेदन, बध-बंधन और अंग-उपांग आदि के काटने से, उन्हें नपुंसक करने से, शारीरिक और मानसिक दु:खों के उत्पादन से, तीव्र अशुभ परिणाम रखने से, विषय-कषाय की बहुलता से, अधिक निद्रा लेने से तथा पाँच पापरूप आचरण करने से असातावेदनीय कर्म का तीव्र बंध होता है।

अरिहंत, सिद्ध, चैत्य, तप, श्रुत, गुरु, धर्म और संघ के अवर्णवाद करने से यह जीव दर्शनमोह का बंध करता है जिससे कि वह अनंत संसारी बनता है अर्थात् जिसमें जो अवगुण नहीं है उसमें उसके निरूपण करने को अवर्णवाद कहते हैं। वीतरागी सर्वज्ञदेव के भूख-प्यास की बाधा बताकर उनके कवलाहार मानना, उनके रोगादि की उत्पत्ति मानना, सिद्धों का पुन: आगमन कहना, तपस्वियों में दूषण लगाना, हिंसा में धर्म बतलाना, मद्य-मांस-मधु के सेवन को निर्दोष कहना, निर्ग्रन्थ साधु को निर्लज्ज और गंदा कहना, उन्मार्ग का उपदेश देना, सन्मार्ग के प्रतिकूल प्रवृत्ति करना, धर्मात्माजनों में दोष लगाना, कर्ममलीमस असिद्धजनों को सिद्ध कहना इत्यादि कारणों से तीव्र दर्शनमोहनीय कर्म का बंध हो जाता है जो कि अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण कराने का कारण है।

तीव्र कषायी, बहु मोह से परिणत और राग-द्वेष से संयुक्त जीव चारित्र गुण के घात करने वाले दोनों ही प्रकार के चारित्रमोहनीय कर्म का बंध करता है अर्थात् तीव्र क्रोध से परिणत हुआ जीव क्रोध कषाय कर्म का बंध करता है। ऐसे ही रागी, द्वेषी, ईर्ष्यालु, असत्यभाषी, कुटिलाचारी, परस्त्रीरत आदि जीव स्त्रीवेद कर्म का बंध करता है। मंदकषायी, मृदुस्वभावी, ईर्ष्यारहित, स्वदारसंतोषी जीव पुरुषवेद कर्म का बंध करता है। तीव्र क्रोधी, व्यभिचारी आदि जीव के नपुंसकवेद का बंध हो जाता है, इत्यादि कारणों से चारित्रमोहनीय कर्म का बंध होता है।

मिथ्यादृष्टी, महारंभ, महापरिग्रही, तीव्रलोभी, रौद्र-परिणामी और पापबुद्धि जीव नरकायु का बंध करता है।

उन्मार्ग का उपदेशक, सन्मार्ग का नाशक, महामायावी परन्तु मुख से मीठे वचन बोलने वाला, शठ स्वभावी और शल्ययुक्त जीव तिर्यंच आयु का बंध करता है।

जो स्वभाव से ही मंदकषायी है, दान देने में निरत है, शील संयम से रहित हो करके भी मनुष्योचित मध्यम गुणों से युक्त है, ऐसा जीव मनुष्यायु का बंध करता है।

अणुव्रतों, शीलव्रतों और महाव्रतों के धारण करने से, बाल तप और अकामनिर्जरा के करने से जीव देवायु का बंध करता है तथा जो जीव सम्यग्दृष्टी है वह भी देवायु का बंध करता है।

जिनकी मन-वचन और काय की प्रवृत्ति कुटिल है, जो मायावी है, जो रसगारव, ऋद्धिगारव और सात गारव से या अहंकार से सहित है, उसके अशुभ नामकर्म का बंध होता है। इससे विपरीत जो सरल स्वभावी है-कलह और विसंवाद से दूर है, न्यायपूर्वक व्यापार करते हुए ठीक नाप तौल कर लेता-देता है, उसके शुभ नामकर्म का बंध होता है।

जो अरिहंत देव, गणधर मुनि आदि की भक्ति करने वाला है, आगम का अभ्यासी है, उच्च जाति, कुल आदि में जन्म लेने वाला होकर भी अहंकार से रहित है, ऐसा जीव उच्च गोत्र का बंध करता है। इससे विपरीत आचरण करने वाले के नीचगोत्र कर्म का बंध होता है।

प्राणियों की हिंसा आदि में रत रहने वाला और जिनपूजन आदि मोक्षमार्ग के साधनों में विघ्न करने वाला जीव अंतराय कर्म का बंध कर लेता है, जिससे वह मन इच्छित वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता है तथा जो दूसरों पर क्रोधादि करता है और दूसरों के दान, लाभ, भोग, उपभोग तथा वीर्य में विघ्न-बाधाएं उपस्थित करता है, मिथ्यात्व आदि का सेवन करता है, ऐसा जीव अंतराय कर्म को उत्पन्न करता है।

इस प्रकार से जो इन कर्मों के बंध के कारण कहे गये हैं, वे सब कर्मों के आस्रव के भी कारण हैं क्योंकि कर्मों का आस्रव होने पर ही बंध होता है इसीलिए यहाँ पर कारण में कार्य के उपचार से इनको कर्मबंध के कारण कहा है। यहाँ पर जो ये कर्मों के बंध के कारण कहे गये हैं, वे सब अनुभाग बंध की अपेक्षा से कहे गये हैं क्योंकि प्रदेश बंध की अपेक्षा से इन नियमों में व्यभिचार देखा जाता है।

इस प्रकार से कर्मों के कार्य और उनके बंध के कारणों को समझकर हमें उन-उन कारणों से बचने का प्रयत्न करना चाहिए, जो कि हमारे लिए सर्वथा अहितकर हैं। जैसे कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्म के बंध के कारण, असातावेदनीय, दर्शनमोहनीय, चारित्रमोहनीय, नरकायु, तिर्यंचायु, अशुभ नाम, अशुभ गोत्र और अंतराय कर्म बंध के कारण सर्वथा हमारे लिए अहितकर ही हैं। इनके कारणों को तो सर्वथा छोड़ देना चाहिए और सातावेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र इन कर्मों के बंध के कारणों का प्रारंभ में समादर करते हुए विशुद्ध रत्नत्रय के बल से इन कारणों को भी छोड़कर अपनी चैतन्य स्वरूप शुद्धात्म अवस्था को प्राप्त करके अनंत सुखी होने का ही पुरुषार्थ करना चाहिए।

सुदर्शन — गुरूजी! आपने हमें आठों कर्मों का स्वभाव बतलाया और उनके बंध के कारणों को भी समझाया। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि इनके १४८ भेद कौन-कौन से हैं ?

गुरूजी —हाँ सुनो! ज्ञानावरण के ५, दर्शनावरण के ९, वेदनीय के २, मोहनीय के २८, आयु के ४, नाम के ९३, गोत्र के २ और अंतराय के ५, ऐसे भेद होते हैं। क्रमश: इनके नाम इस प्रकार हैं-

ज्ञानावरण के ५-मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मन:पर्ययज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण।

दर्शनावरण के ९-चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण, केवलदर्शनावरण, निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला और स्त्यानगृद्धि।

वेदनीय के २-सातावेदनीय, असातावेदनीय।

मोहनीय के २८-मूल में मोहनीय के २ भेद हैं-दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय। दर्शनमोहनीय के ३ भेद हैं- सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृति और मिथ्यात्वप्रकृति।

चारित्रमोहनीय के २५ भेद हैं-अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ और संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद।

आयु के ४-नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु।

नाम के ९३-४ गति (नरकगति, तिर्यंचगति, मनुष्यगति, देवगति)। ५ जाति (एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय)। ५ शरीर (औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस और कार्मण), ५ बंधन (औदारिक बंधन, वैक्रियिक बंधन आदि), ५ संघात (औदारिक संघात आदि), ६ संस्थान (समचतुरस्र संस्थान, न्यग्रोधपरिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन और हुंडकसंस्थान), ६ संहनन (वज्रवृषभनाराच संहनन, वज्रनाराच, नाराच, अर्धनाराच, कीलित और असंप्राप्तसृपाटिका), ३ अंगोपांग (औदारिक अंगोपांग, वैक्रियिक अंगोपांग और आहारक अंगोपांग), ५ वर्ण (कृष्ण, नील, रक्त, पीत और श्वेत), ५ रस (तिक्त चरपरा, कटुक, कषाय, आम्ल और मधुर), २ गंध (सुगंध और दुर्गंध), ८ स्पर्श (कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष), ४ आनुपूर्व्य (नरकगत्यानुपूर्व्य , तिर्यग्गत्यानुपूर्व्य , मनुष्यगत्यानुपूर्व्य और देवगत्यानुपूर्व्य )।

अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास , आतप, उद्योत, प्रशस्तविहायोगति, अप्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्ति, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशस्कीर्ति, निर्माण, तीर्थंकर, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्ति, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दु:स्वर, अनादेय और अयशस्कीर्ति ये सब मिलाकर ९३ भेद होते हैं।

गोत्र के २-उच्चगोत्र और नीच गोत्र।

अंतराय के ५-दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय।

इन सभी प्रकृतियों के लक्षण कर्मकांड आदि ग्रंथों से जान लेना चाहिए। यहाँ पर किन्हीं-किन्हीं प्रकृतियों का लक्षण स्पष्ट किया जाता है।

जो मतिज्ञान को आवृत्त करे-ढ़के उसे न होने दे, वह मतिज्ञानावरण कर्म है, ऐसे ही श्रुतज्ञानावरण आदि हैं। मतलब पाँच प्रकार के ज्ञानों को ढ़कने वाले पाँच प्रकार के आवरण कर्म होते हैं।

सुदर्शन —हमारे कितने ज्ञान ढ़के हुए हैं ?

गुरुजी-हमारे और तुम्हारे सभी के आज मति और श्रुतज्ञानावरण कर्मों का क्षयोपशम होने से ये ही दो ज्ञान किसी न किसी अंश में प्रगट हो रहे हैं। बाकी के तीनों ज्ञान तो ढ़के ही हैं।

ऐसे ही दर्शनावरण में चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण इन दोनों का ही क्षयोपशम होने से ये चक्षुदर्शन और अचक्षुदर्शन हम आपमें विद्यमान हैं। निद्रा, निद्रानिद्रा आदि कर्मों के उदय से ही हम लोगों को नींद आती है।

वेदनीय के २ भेदों में से कभी साता और कभी असाता का उदय चलता ही रहता है कि जिसके उदय से हम और आप सुख अथवा दु:ख का अनुभव करते रहते हैं।

मोहनीय के दर्शनमोहनीय भेदों में से मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से यह जीव मिथ्यादृष्टि बना रहता है। तत्त्वों के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझ सकता है। मिश्र प्रकृति के उदय से जीव के मिश्रित परिणाम होते हैं तथा सम्यक्त्वप्रकृति के उदय से तत्त्वों पर श्रद्धान तो बना रहता है किन्तु सम्यक्त्व में चल, मलिन और अगाढ़ दोष लगते रहते हैं। आजकल हम लोगों के उपशम या क्षायिक सम्यक्त्व न होने से क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन है, जिसमें इस सम्यक्त्वप्रकृति का उदय विद्यमान है।

सुदर्शन — क्या आजकल उपशम सम्यक्त्व भी नहीं होता है ?

गुरूजी — नहीं, ऐसी बात नहीं है, उपशम सम्यक्त्व तो हो सकता है किन्तु उसकी उत्कृष्ट और जघन्य दोनों प्रकार की स्थिति मात्र अंतर्मुहूर्त (४८ मिनट) की ही है। इससे अधिक काल वह रह नहीं सकता है इसीलिए हमने क्षायोपशमिक सम्यक्त्व की बात कही है।

चारित्रमोहनीय की अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार प्रकृतियाँ हम लोगों के दबी हुई हैं इसीलिए सम्यग्दर्शन प्रगट हुआ है। जो देशव्रती हैं उनके अप्रत्याख्यानावरण की ४ प्रकृतियाँ भी नहीं हैं और जो महाव्रती मुनि हैं उनके प्रत्याख्यानावरण की ४ प्रकृतियों का भी उदय नहीं है।

आयु के ४ भेदों में से इस समय हमारे और आपके मनुष्यायु का उदय है। इनमें से जो लोग व्रती हैं, उनके देवायु का ही बंध होगा।

नामकर्म के भेदों में से मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, तैजस और कार्मण शरीर, ये ही तीन बंधन और संघात तथा औदारिक अंगोपांग उदयरूप में है। छहों संस्थानों में से कोई एक संस्थान है। छहों में से इस पंचमकाल में तीन उत्तम संहननों के होने का अभाव है अत: अंतिम तीन संहननों में से कोई एक संहनन है।

सुदर्शन — गुरूजी! किस-किस संहनन से जीव कहाँ जा सकता है ?

गुरूजी — हाँ सुनो! असंप्राप्तसृपाटिका संहनन वाले मनुष्य यदि स्वर्ग जाते हैं, तो अधिक से अधिक आठवें तक जा सकते हैं। कीलित संहनन वाले जीव बारहवें स्वर्ग तक और अर्धनाराच संहनन वाले जीव सोलहवें स्वर्ग तक जा सकते हैं। यही कारण है कि कर्मभूमि की महिलाएँ सोलहवें स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकती हैं क्योंकि इनके अंतिम के ये ही तीन संहनन हो सकते हैं। चतुर्थकाल में भी कर्मभूमिज महिलाओं के तीन उत्तम संहनन के होने का अभाव है।

नाराच संहनन वाले जीव नव ग्रैवेयक तक, वज्रनाराच वाले जीव नव अनुदिशों तक और वज्रवृषभ नाराच संहनन वाले जीव पाँच अनुत्तर विमानों में उत्पन्न हो सकते हैं और तो क्या, इस उत्तम संहनन वाले मनुष्य कर्मों का नाश कर मोक्ष भी जा सकते हैं क्योंकि इस संहनन के सिवाय अन्य किसी संहनन से मोक्ष नहीं हो सकता है और यही कारण है कि स्त्रियों को सीधे उसी पर्याय से मोक्ष नहीं होता है।

छहों संहनन वाले जीव तीसरे नरक तक, असंप्राप्तसृपाटिका संहनन से रहित पाँचों संहनन वाले जीव पाँचवीं पृथ्वी तक, कीलित से भी रहित चार संहनन वाले जीव छठी पृथ्वी तक और मात्र वज्रवृषभ नाराचसंहनन वाले जीव ही सातवीं पृथ्वी में जा सकते हैं। यही कारण है कि आज इस उत्तम संहनन के न होने से कोई भी जीव यहाँ से सातवें नरक में नहीं जा सकता है।

‘‘कर्मभूमि की महिलाओं के चतुर्थकाल में भी अन्त के तीन संहनन ही होते हैं आदि के तीन नहीं होते हैं, ऐसा श्री जिनेन्द्रदेव ने कहा है।’’

और भी बहुत सी नामकर्म की प्रकृतियों का हम लोगों के उदय चल रहा है। जैसे त्रस नामकर्म का उदय है, हम पर्याप्त हैं। अग्निकायिक जीव के उष्ण नामकर्म का उदय है। सूर्य के बिम्ब में रहने वाले बादर पृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय जीवों के आतप नामकर्म का उदय है, जिससे कि उनके विमान में उष्णता न होकर सूर्य की किरणों में ही उष्णता पाई जाती है। चन्द्रमा, नक्षत्र आदि के विमानों में रहने वाले एकेन्द्रिय जीवों के तथा जुगनू आदि जीवों के उद्योत नामकर्म का उदय रहता है जिससे कि इनकी किरणों में भी शीतलता है इत्यादि। इन्हीं कर्मों में स्थिर प्रकृति के उदय से ही शरीर में धातु-उपधातु अपने ठिकाने पर रहती है और अस्थिर कर्म के उदय से इनके अपने ठिकाने पर न रहने से जरा से उपवास, नियम आदि से विकलता हो जाया करती है। यशस्कीर्ति के उदय से हमारी कीर्ति चारों ओर फैल जाती है और अयशस्कीर्ति के उदय से अकारण ही हमारी निंदा होने लगती है।

तीर्थंकर प्रकृति एक अत्यन्त महत्त्वशालिनी सातिशय पुण्य प्रकृति है। जिस जीव के यह बंध जाती है वह जीव महापुरुष भगवान तीर्थंकर धर्मतीर्थ का प्रवर्तक होता है। आजकल केवली अथवा श्रुतकेवली के पादमूल का अभाव होने से यह प्रकृति नहीं बंध सकती है। गोत्रकर्म में से हमारे उच्च गोत्र का उदय है क्योंकि हम उच्चकुल में जन्में हैं।

अंतरायों में से किसी न किसी अंतराय कर्म का प्रकोप होता ही रहता है कि जिससे हम दान, लाभ आदि से वंचित रह जाते हैं। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम विशेष होने से ही कोई-कोई साधु या श्रावक महिने के पन्द्रह दिन या आठ दिन, पाँच दिन आदि के उपवास किया करते हैं और नीरस आदि भोजन करके भी निर्विघ्नतया धर्माराधन करते रहते हैं। इस प्रकार से अत्यन्त संक्षेप में मैंने तुम्हें इन उत्तर प्रकृतियों का कार्य बताया है।

सुदर्शन — गुरूजी! इन प्रकृतियों का विशेष विवरण जानने से क्या लाभ है ?

गुरूजी —बेटा सुदर्शन! इनके विशेष विवरण से हम अशुभ प्रकृतियों के बंध के कारणों से बचने को सोचेंगे और जो प्रकृतियाँ कर्मों से छुटाने में सहायक हैं जैसे कि वज्रवृषभनाराचसंहनन, मनुष्यगति आदि, इनको प्राप्त करके हम कर्मों के नाश का उपाय प्राप्त करेंगे। आज भी कर्मसिद्धांत को भली प्रकार से समझने वाले जीव कर्मसंचय से डरते हुए अपनी रागद्वेष आदि कषायरूप परिणामों की मंदता करते हैं और ज्ञान-ध्यान के अभ्यास में अपने को लगाते हुए संसार की स्थिति को कम कर लेते हैं।

सुदर्शन —गुरुजी! शुभ कर्म प्रकृतियों और अशुभ कर्म प्रकृतियों से क्या समझना ?

गुरूजी —हाँ सुदर्शन! सुनो। सबसे प्रथम इन कर्मों के घातिया और अघातिया ये दो भेद हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय ये चार घातिया कर्म हैं इनके उत्तर भेद ४७ हैं। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र ये चार अघातिया कर्म हैं इनके उत्तर भेद १०१ हैं। घातिया कर्म के भी देशघाती और सर्वघाती की अपेक्षा दो भेद हैं। केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इनके क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार-चार भेद होकर ७२ तथा मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व ऐसे भेद सर्वघाती के हैं। इनसे बची शेष प्रकृतियाँ-ज्ञानावरण की ४, दर्शनावरण की ३, सम्यक्त्व प्रकृति की १, संज्वलन क्रोधादि ४, हास्यादि नोकषाय की ९ और अंतराय की ५, ऐसे कुल २६ मिलाकर प्रकृतियाँ देशघाती हैं। जो आत्मा के गुणों का घात करते हैं, वे घातिया कर्म कहलाते हैं और जो आत्मा के गुणों का घात करने में असमर्थ हैं वे अघातिया कर्म हैं।

ये घातिया कर्म सर्वथा अप्रशस्त-पापरूप ही हैं। अघातिया कर्मों में पुण्य और पाप ऐसे दो भेद हो जाते हैं।

पुण्य प्रकृतियाँ-सातावेदनीय, तिर्यंचायु, मनुष्यायु, देवायु, उच्चगोत्र, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय जाति, शरीर ५, बंधन ५, संघात ५, अंगोपांग ३, शुभ वर्ण ५, शुभ गंध २, शुभ रस ५, शुभ स्पर्श ८, समचतुरस्र संस्थान, वज्रवृषभनाराच संहनन, अगुरुलघु, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्ति, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशस्कीर्ति, निर्माण और तीर्थंकर ये ६८ प्रकृतियाँ प्रशस्त-पुण्यरूप हैं।

इनसे विपरीत चारों घातिया कर्मों की ४७, नीचगोत्र, असातावेदनीय, नरकायु, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यंचगति, तिर्यंचगत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रियादि जाति ४, प्रथम संस्थान के बिना संस्थान ५, प्रथम संहनन के बिना संहनन ५, अशुभ वर्ण, रस, गंध और स्पर्श के २०, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्ति, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और अयशस्कीर्ति ये सब मिलकर १०० प्रकृतियाँ अप्रशस्त पापरूप हैं।

सुदर्शन —गुरूजी! कुल प्रकृतियाँ तो १४८ ही हैं और आपने पुण्य रूप ६८ तथा पापरूप १०० ऐसे १६८ प्रकृतियाँ गिना दी हैं, सो कैसे ?

गुरुजी-हाँ सुनो! तुमने प्रश्न बहुत ही ठीक किया है। जो ये वर्ण, रस, गंध और स्पर्श के भेदरूप २० प्रकृतियाँ हैं वे पुण्यरूप भी हैं और पापरूप भी हैं इसीलिए उनको शुभ-अशुभ रूप से दोनों जगह गिनाया है। इसी हेतु से १४८ के १६८ भेद हो गये हैं।

सुदर्शन — ऐसा क्यों ?

गुरुजी-देखिए! कोई-कोई वर्ण, रस, गंध और स्पर्श किसी को अच्छे लगते हैं और किसी को बुरे लगते हैं जैसे आपको नीम की पत्ती कड़ुवी लगती है किन्तु ऊँट को अच्छी लगती है तथा कभी-कभी कोई वर्ण आपको अच्छे लगते हैं, कभी-कभी आपको ही बुरे लगने लगते हैं। जैसे-गर्मी में मलमल के वस्त्र अच्छे लगते हैं किन्तु ठण्डी में वे बुरे लगते हैं। ठण्डी में ऊनी वस्त्र अच्छे लगते हैं और गर्मी में वे नहीं सुहाते हैं इत्यादि।

सुदर्शन — गुरूजी! आपने तिर्यंचगति को तो पापरूप में गिनाया है और तिर्यंचायु को पुण्य प्रकृतियों में रखा है सो क्या आयु और गतियाँ अलग-अलग से उदय में आती हैं ?

गुरूजी —सुदर्शन! इनका उदय तो एक साथ ही होता है किन्तु फिर भी इनमें भेद होने का कारण है। देखो! तिर्यंचगति में कोई जाना नहीं चाहता है किन्तु वहाँ जाने के बाद कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता है। यही कारण है कि तिर्यंचगति तो बुरी लगती है तथा तिर्यंचायु अच्छी लगती है किन्तु नरकायु पापरूप ही है क्योंकि नरक में कोई जीव जाना भी नहीं चाहता है तथा वहाँ जाकर कोई जीव वहाँ रहना भी नहीं चाहता है सभी मरना चाहते हैं किन्तु मृत्यु नहीं आती है, सो वे बेचारे क्या करें ?

सुदर्शन —क्या इन प्रकृतियों में और भी कुछ भेद हैं ?

गुरूजी —हाँ, इनमें पुद्गलविपाकी, भवविपाकी, क्षेत्रविपाकी और जीवविपाकी ऐसे चार भेद भी पाये जाते हैं।

जिनके उदय का फल पुद्गल में ही हो, वे पुद्गलविपाकी हैं जिनका नारक आदि पर्यायों के होने में ही फल हो, वे भवविपाकी हैं। जिनका-जीव का परलोक गमन करते समय मार्ग में ही फल होवे, वे क्षेत्रविपाकी हैं और जिनका नारक आदि जीव की पर्यायों में ही फल होवे, वे जीवविपाकी हैं।

पुद्गलविपाकी-५ शरीर, ५ बंधन, ५ संघात, ३ अंगोपांग, ६ संस्थान, ६ संहनन, ५ वर्ण, ५ रस, २ गंध और ८ स्पर्श ये ५० तथा निर्माण आतप, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, प्रत्येक, साधारण, अगुरुलघु, उपघात, परघात ये सब ६२ प्रकृतियां पुद्गलविपाकी हैं।

भवविपाकी-नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु ये ४ भवविपाकी हैं।

क्षेत्रविपाकी-नरकगत्यानुपूर्वी आदि चारों आनुपूर्वी क्षेत्रविपाकी हैं।

जीवविपाकी-वेदनीय की २, गोत्र की २, घातिया कर्मों की ४७•ये ५२ तथा नामकर्म की २७ अर्थात् ४ गति, ५ जाति, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, अप्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दु:स्वर, आदेय, अनादेय, यशस्कीर्ति, अयशस्कीर्ति और तीर्थंकर ये ५१+२७ =७८ प्रकृतियाँ जीवविपाकी हैं।

सुदर्शन — गुरूजी! चारों घातिया कर्म किन-किन गुणों को घातते हैं ?

गुरूजी —हाँ, देखो! ज्ञानावरण कर्म जीव के ज्ञान गुण को ढकता है। दर्शनावरण कर्म जीव के दर्शन गुण को ढकता है। दर्शनमोहनीय जीव के सम्यक्त्व गुण को प्रगट नहीं होने देता, ऐसे ही चारित्रमोहनीय में अनंतानुबंधी की चार प्रकृतियाँ भी जीव के सम्यक्त्वगुण का घात करती हैं। अप्रत्याख्यानावरण जीव के देशचारित्र का घात करता है, प्रत्याख्यानावरण जीव के सकलचारित्र का घात करता है और संज्वलन कषायें जीव के यथाख्यातचारित्र का घात करती हैं।

सुदर्शन —ये कषायें जीव के साथ कितने दिन तक रह सकती हैं ?

गुरूजी —इन कषायों का वासना काल-संस्कार काल क्रम से माना गया है। जैसे-अनंतानुबंधी का वासना काल छह महीने से ऊपर संख्यात, असंख्यात और अनंत भवों तक भी चला जाता है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय छ: महीने से अधिक नहीं रह सकती है। प्रत्याख्यानावरण का काल अधिक से अधिक पन्द्रह दिन है तथा संज्वलन कषाय का काल मात्र अंतर्मुहूर्त है। अभिप्राय यह है कि जैसे किसी ने क्रोध किया, पीछे वह दूसरे काम में लग गया। वहाँ पर क्रोध का कार्य दिख नहीं रहा है किन्तु उसके हृदय में क्षमा भी न होने से क्रोध का संस्कार चित्त में बैठा हुआ है, उसी का नाम वासना या संस्कार है।

सुदर्शन —इन सभी बातों के समझने से क्या लाभ है ?

गुरूजी —इन सभी बातों को अच्छी तरह समझकर घातिया कर्मों में भी जो सबसे अधिक बुरा मोहनीय कर्म है उसी को दूर करने का उपाय करना चाहिए।

बंध के कारण

(बंध के कारणों को समझकर ही हम उनसे बच सकते हैं अन्यथा बंध के कारणों को करते ही रहेंगे तो बंधते ही रहेंगे इसलिए इन कारणों को समझना अति आवश्यक है। इनमें से सबसे भयंकर मिथ्यात्व है, उसके सभी भेदों से अपने को बचाना है।)

मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बंधहेतव:।

मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये पाँच बंध के हेतु हैं।

१. मिथ्यात्व-मिथ्यात्व के मूल में दो भेद हैं-नैसर्गिक और परोपदेशपूर्वक।

परोपदेश के बिना मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीवादि पदार्थों का श्रद्धानरूप भाव होता है वह नैसर्गिक मिथ्यादर्शन है तथा परोपदेश के निमित्त से होने वाला मिथ्यादर्शन चार प्रकार का है-क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानी और वैनयिक अथवा मिथ्यादर्शन पाँच प्रकार का है-एकांत, विपरीत, संशय, वैनयिक और अज्ञानिक।

मिथ्यात्व के चार भेदों का यहाँ स्पष्टीकरण करते हैं-

क्रियावादियों के १८०, अक्रियावादियों के ८४, अज्ञानवादियों के ६७ और वैनयिकवादियों के ३२ भेद हैं-

क्रियावादी के भेद-पहले ‘अस्ति’ ऐसा पद लिखना उसके ऊपर ‘आपसे’ ‘परसे’ ‘नित्यपने से’ ‘अनित्यपने से’ ऐसे ४ पद लिखना। उनके ऊपर जीवादि ९ पदार्थ लिखना, उनके ऊपर ‘काल’, ‘ईश्वर’, ‘आत्मा’, ‘नियति’, ‘स्वभाव’ इस तरह पाँच पद लिखना। इस प्रकार १x ४x ९x ५=१८० भेद होते हैं।

अस्ति-है, अपने से-अपने स्वरूप से, पर से-परस्वरूप से, नित्यपने से-सर्वथा नित्यरूप से, अनित्यपने से-सर्वथा क्षणिक रूप से ऐसा पाँच का अर्थ कहा। नव पदार्थ में जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप।

चेतना लक्षण वाला जीव है, इससे विपरीत अजीव है। कर्मों का आना आस्रव है। आत्मा के प्रदेशों के साथ कर्मों का एकमेक हो जाना बंध है। आते हुए कर्मों का रुक जाना संवर है। कर्मों का एकदेश झड़ना निर्जरा है। सम्पूर्ण कर्मों से छूट जाना मोक्ष है। शुभ प्रकृतियों को पुण्य और अशुभ प्रकृतियों को पाप कहते हैं।

अब काल आदि पाँच का लक्षण आचार्य स्वयं कहते हैं-

कालवाद-काल ही सबको उत्पन्न करता है और काल ही सबका नाश करता है, सोते हुए प्राणियों में काल ही जागता है, ऐसे काल को ठगने में कौन समर्थ हो सकता है? इस प्रकार काल से ही सब कुछ मानना कालवाद है।

ईश्वरवाद-आत्मा ज्ञानरहित है, अनाथ है अर्थात् कुछ भी नहीं कर सकता है, उस आत्मा का सुख-दु:ख, स्वर्ग तथा नरक में गमन वगैरह सब ईश्वर के द्वारा ही किया हुआ है। ऐसे ईश्वरकृत सब कार्य मानना ‘ईश्वरवाद’ है।

आत्मवाद – संसार में एक ही महान् आत्मा है, वही पुरुष है, वही देव है और वह सबमें व्यापक है, सर्वाङ्गपने से अगम्य-छुपा हुआ है, चेतना सहित है, निर्गुण है और उत्कृष्ट है। इस तरह आत्मस्वरूप से ही सबको मानना ‘आत्मवाद’ है।

नियतिवाद – जो जिस समय, जिससे, जैसे, जिसके नियम से होता है, वह उस समय, उससे, वैसे, उसके ही होता है, ऐसा नियम से सब वस्तु को मानना उसे ‘नियतिवाद’ कहते हैं।

स्वभाववाद – कांटे को लेकर जो तीक्ष्ण (चुभने वाली) वस्तु हैं, उनके तीक्ष्णता कौन करता है ? मृग और पक्षियों को अनेक प्रकार के कौन बनाता है ? ऐसा प्रश्न होने पर यही उत्तर है कि सबमें स्वभाव ही इस प्रकार से कालादि की अपेक्षा एकांत पक्ष के ग्रहण कर लेने से क्रियावादियों का मिथ्यात्व १८० भेदरूप है।

अक्रियावादी के ८४ भेद-पहले ‘नास्ति’ पद लिखना, उसके ऊपर ‘आपसे’ ‘परसे’ ये दो पद लिखना, उनके ऊपर पुण्य-पाप के बिना सात पदार्थ लिखना, इस प्रकार चारों को परस्पर गुणा करने से भेद हो जाते हैं। पुन: ‘नास्ति’ पद के ऊपर सात पदार्थ लिखकर, ‘नियति’ और ‘काल’ ऐसे दो पद लिखना, पुन: इनको परस्पर में गुणा करने से भेद हुए। ऐसे भेद होते हैं। ये अक्रियावादी किसी चीज का अस्तित्व नहीं मानते हैं तथा पुण्य, पाप, ईश्वर, आत्मा और स्वभाव को भी स्वीकार नहीं करते हैं किन्तु ‘काल’ और ‘नियति’ को यह भी मानते हैं। इस प्रकार से अक्रियावादियों के ८४ भेद हो जाते हैं।

अज्ञानवादियों के ६७ भेद-जीवादि नव पदार्थों में से एक-एक का सप्तभंग से न जानना जैसे कि ‘जीव’ अस्ति है, ऐसा कौन जानता है इत्यादि। अस्ति, नास्ति, अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति-नास्ति अवक्तव्य ये सात भंग कहलाते हैं। इन सातों भंगों से जीव को कौन जानता है ? इस प्रकार ९ पदार्थों से सात भंगी का गुणा करने से भेद होते हैं। पहले ‘शुद्ध पदार्थ’ ऐसा लिखना, उसके ऊपर अस्ति, नास्ति, अस्तिनास्ति और अवक्तव्य इन चार को लिखना। इनको परस्पर में गुणा करने से ऐसे भेद अज्ञानवादियों के हैं। ये लोग अज्ञानता को ही सब कुछ समझते हैं, किसी पदार्थ का ज्ञान न अस्ति रूप से मानते हैं न नास्ति रूप से। न नवपदार्थ का ज्ञान स्वीकार करते हैं और न ही शुद्ध पदार्थ का ज्ञान मानते हैं इसलिए ये लोग महान अज्ञानरूपी अंधकार में डूबे हुए हैं।

वैनयिकवादियों के ३२ भेद-देव, राजा, ज्ञानी, यति, वृद्ध, बालक, माता और पिता, इन आठों का मन, वचन, काय से विनय करना और दान देकर विनय करना ऐसे भेद विनयवादियों के होते हैं। ये विनयवादी गुण-अगुण की अपेक्षा किये बिना मात्र विनय से ही सिद्धि मानते हैं।

इस प्रकार स्वच्छंद-मनमाना श्रद्धान करने वाले ऐसे ३६३ मिथ्यामत हैं जो कि पाखंडीजनों को व्याकुलता उत्पन्न करने वाले हैं और अज्ञानीजनों के चित्त को हरने वाले हैं।

आगे अन्य भी एकांतवाद हैं, जिनका स्पष्टीकरण करते हैं-

पौरुषवाद – जो आलस्यरहित हो, उद्यम करने में उत्साहरहित हो वह कुछ फल नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे-स्तनों का दूध पीना बिना पुरुषार्थ के कभी नहीं बन सकता। इसी प्रकार पुरुषार्थ से सब कार्य की सिद्धि होती है, ऐसा मानना ‘पौरुषवाद’ है।

दैववाद – मैं केवल दैव-भाग्य को ही उत्तम समझता हूँ, निरर्थक पुरुषार्थ को धिक्कार हो। देखो कि किले के समान ऊँचा जो वह कर्ण नामा राजा सो युद्ध में मारा गया। यह दैववाद है, इसी से सर्वसिद्धि होती है।

संयोगवाद – यथार्थ ज्ञानी संयोग से ही कार्यसिद्धि मानते हैं क्योंकि जैसे एक पहिये से रथ नहीं चल सकता तथा जैसे एक अंधा दूसरा पंगु ये दोनों वन में प्रविष्ट हुए थे, सो किसी समय आग लग जाने से ये दोनों मिलकर अर्थात् अंधे के ऊपर पंगु चढ़कर अपने नगर में पहुँच गये, यह संयोगवाद है।

लोकवाद – एक ही बार उठी हुई लोकप्रसिद्धि देवों से भी मिलकर दूर नहीं की जा सकती, अन्य की बात ही क्या है। जैसे कि द्रौपदी के द्वारा केवल अर्जुन के ही गले में डाली गई माला भी ‘इसने पाँचों पाण्डवों को पहनाई है’ ऐसी प्रसिद्धि हो गई, जो कि गलत है। इस प्रकार लोकवादी लोकप्रवृत्ति को ही सर्वस्व मानते हैं।

२. अविरति-व्रतरूप परिणामों का न होना अविरति है। इसके १२ भेद हैं – पाँच स्थावर और त्रस ऐसे षट्कायिक जीवों की दया नहीं पालना पाँच इन्द्रिय और मन को वश में नहीं रखना।

३. प्रमाद-कुशलानुष्ठान में असावधानी अथवा अनादर भाव करना प्रमाद है। इसके १५ भेद हैं-४ विकथा, ४ कषाय, ५ इन्द्रिय विषय, १ निद्रा और प्रणय-स्नेह।

विकथा ४-स्त्रीकथा-स्त्री संबंधी कथाएँ करना, भक्तकथा – भोजन संबंधी कथाएं करना, राष्ट्रकथा-राष्ट्र, देश आदि की कथाएँ करना और अवनिपालकथा – राजाओं की कथाएँ करना, ये मुनियों के लिए विकथाएँ मानी गई हैं।

कषाय ४-क्रोध, मान, माया और लोभ।

इन्द्रिय ५-स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इनके विषयों में प्रवृत्ति करना। निद्रा और स्नेह के वश में रहना।

४. कषाय-जो आत्मा को कषें अर्थात् दु:ख देवें, वे कषाय हैं। कषाय के २५ भेद हैं-अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद।

५. योग-मन, वचन, काय के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, वह योग है। उसके १५ भेद हैं-

सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, सत्य वचनयोग, असत्य वचनयोग, उभय वचनयोग, अनुभय वचनयोग, औदारिक काययोग, औदारिकमिश्र काययोग, वैक्रियिक काययोग, वैक्रियिकमिश्र काययोग, आहारककाय योग, आहारकमिश्र काययोग और कार्मणयोग।

इस प्रकार से बंध के ५ भेदों का वर्णन किया है।

बंध के प्रत्यय-कारण बतलाने में श्री कुन्दकुन्द देव ने चार ही कारण बतलाए हैं-

मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। वहाँ प्रमाद कषायों में ही अंतर्भूत हो जाता है।

मिथ्यात्व के ५, अविरति के १२, कषाय के २५ और योग के १५ ऐसे भेद हो जाते हैं। समयसार में इन कारणों के तेरह भेद माने हैं। मिथ्यादृष्टि गुणस्थान से लेकर सयोगकेवली गुणस्थान तक ये बंध के हेतु पाये जाते हैं। इसी हेतु से कथंचित् तेरहवें गुणस्थान तक बंध संभव है। इन्हीं को ही आस्रव के कारण कहते हैं।

कर्मों का आस्रव प्रतिक्षण होता है इसलिए क्या योग्य है क्या अयोग्य है, ऐसा विचारपूर्वक ही हर कार्य करना चाहिए

प्रश्न – किस-किस निमित्त से कौन-कौन कर्म बंधते हैं ?

उत्तर – बंध योग्य प्रकृतियाँ १२० हैं। भेद करने से प्रकृतियाँ १४८ हैं जो कि आपको मालूम ही हैं। उनमें से ५ बंधन और ५ संघात को ५ शरीर में ही सम्मिलित कर दीजिए तब १० घट गईं और ८ स्पर्श, ५ रस, ५ वर्ण, २ गंध इन २० भेदों को स्पर्श, रस, वर्ण, गंध मात्र इन चार रूप से ही लीजिए, तब १६ घट गईं । दर्शनमोहनीय के ३ भेदों में से सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व इन दो प्रकृतियों को भी घटा दीजिए चूँकि इनका बंध नहीं होता, बंध मिथ्यात्व का ही होता है। इन्हें हिस्सा मिल जाता है अत: इनका उदय पाया जाता है। इस प्रकार से प्रकृतियाँ शेष रही हैं, जो कि बंध योग्य हैं।

पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में ११७ प्रकृतियाँ बंधती हैं चूँकि आहारक, आहारक मिश्र और तीर्थंकर इन तीन का बंध नहीं होता है।

(१) मिथ्यात्व के निमित्त से बंधने योग्य प्रकृतियाँ १६ हैं-मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, नरकायु, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, जाति, हुंडकसंस्थान, असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त। वह पहले गुणस्थान तक बंध है आगे इनका आस्रव न होने से संवर हो जाता है।

मिथ्यादृष्टि जीव इन प्रकृतियों का बंध करता है, सम्यग्दृष्टी नहीं इसलिए सम्यग्दृष्टी जीव नपुंसकवेद में, नरकगति में, स्थावर योनि अथवा विकलत्रय में जन्म नहीं लेता है।

प्रश्न –पुन: राजा श्रेणिक नरक कैसे गये ?

उत्तर –उन्होंने पहले नरकायु बांध ली थी इसलिए गये, चूंकि बद्धायुष्क जीव पहले नरक में जा सकता है, दूसरे आदि में नहीं।

(२) असंयम के निमित्त से बंधने वाली प्रकृतियाँ ३९ हैं। जिसमें से २५ तो द्वितीय गुणस्थान तक बंधती हैं, १० चौथे गुणस्थान तक और ४ पाँचवें गुणस्थान तक बंधती हैं। आगे इनका आस्रव नहीं होने से इनका संवर माना जाता है।

प्रश्न –क्या पाँचवें तक असंयम है ? वहाँ तो देशसंयम माना है।

उत्तर –हाँ, देखिए। असंयम (अविरति) के तीन भेद हैं-अनंतानुबंधी के उदय से होने वाला, अप्रत्याख्यानावरण के उदय से होने वाला और प्रत्याख्यानावरण के उदय से होने वाला।

अनंतानुबंधी के उदय से होने वाले असंयम की मुख्यता से अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, स्त्रीवेद, तिर्यंचगति, तिर्यंचगत्यानुपूर्वी, तिर्यंचआयु, मध्य के चार संस्थान, मध्य के चार संहनन, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इन २५ प्रकृतियों को एकेन्द्रिय से लेकर सासादन सम्यग्दृष्टि तक जीव बांधते हैं। आगे इनका बंध नहीं होने से संवर हो जाता है अत: सम्यग्दृष्टी जीवों के इनका बंध नहीं होता है, इसलिए वे मरकर स्त्री पर्याय में तिर्यंचयोनि में नहीं जाते हैं और न नीचगोत्री होते हैं।

प्रश्न –सम्यग्दृष्टी जीव मरकर भोगभूमि के तिर्यंच हो सकते हैं, सो कैसे ?

उत्तर –यह भी बद्धायुष्क की अपेक्षा है अर्थात् किसी जीव ने पहले तिर्यंचायु बांध ली, पुन: सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया, तो वह भोगभूमि में ही जायेगा-कर्मभूमि का तिर्यंच नहीं होगा और वहाँ से आयु पूर्ण कर मरकर वैमानिक देवों में ही जन्म लेगा।

अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से होने वाले असंयम की मुख्यता से अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, मनुष्यायु, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग और वज्वृषभनाराचसंहनन, इन दश प्रकृतियों का बंध एकेन्द्रियों से लेकर चतुर्थगुण स्थानवर्ती सम्यग्दृष्टि तक ही होता है। देशव्रती इनका बंध नहीं कर सकता। आगे इनका बंध नहीं होने से संवर हो जाता है।

प्रत्याख्यानावरण के उदय से होने वाले असंयम से प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ इन ४ प्रकृतियों को एकेन्द्रियों से लेकर संयतासंयत गुणस्थान देशव्रती जीव तक बांधते रहते हैं। आगे इनका बंध नहीं होने से संवर हो जाता है।

यहाँ पर त्रस हिंसा का त्याग हो जाने से पाँच स्थावर जीवों का अदया, पाँच इन्द्रिय और मन का अवश, इन ११ प्रकार के असंयम से ही इन कर्मों का आस्रव बंध होता है, ऐसा समझ लेना।

(३) प्रमाद के निमित्त से बंधने वाली असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशस्कीर्ति ये छह प्रकृतियाँ हैं। ये छठे गुणस्थान तक ही बंधती हैं। आगे इनका संवर हो जाता है।

देवायु का बंध प्रमाद हेतुक भी है और अप्रमाद हेतुक भी है अत: इसका सातवें गुणस्थान तक बंध होता है। छठे गुणस्थान तक प्रमाद का सद्भाव है। सातवें में अप्रमत्त अवस्था है।

(४) जिन कर्मों का मात्र कषाय के निमित्त से ही बंध होता है, उन कर्मों का कषाय के अभाव में संवर हो जाता है। प्रमादादिक के निमित्त से रहित यह कषाय तीव्र, मध्यम और जघन्य ऐसे तीन भेद से तीन गुणस्थानों में बंट जाता है।

निद्रा, प्रचला, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक अंगोपांग, आहारकशरीर, आहारक आंगोपांग, तैजसशरीर, कार्मण शरीर, पंचेन्द्रियजाति, समचतुरस्र संस्थान, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थंकर तथा हास्य, रति, भय और जुगुप्सा ये सभी ३६ प्रकृतियाँ आठवें गुणस्थान तक बंधती हैं। आगे इनका संवर हो जाता है।

पुरुषवेद संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ इन पाँच प्रकृतियों का नवमें गुणस्थान तक बंध होता है, आगे इनका बंध रुक जाता है।

पांच ज्ञानावरण, चक्षुदर्शन आदि चार दर्शनावरण, पाँच अंतराय, यशस्कीर्ति और उच्चगोत्र इन १६ प्रकृतियों का दशवें गुणस्थान तक बंध होता है, आगे नहीं होता।

(५) दशवें गुणस्थान के अंत में कषाय का पूर्णतया अभाव हो जाने से आगे केवल योग के निमित्त से ही बंध होता है।

इसीलिए ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें गुणस्थान में मात्र योग के निमित्त से सातावेदनीय का आस्रव होता है। अर्हंत अवस्था में सातावेदनीय का जो बंध है, वह एक समय की स्थिति वाला है अर्थात् कर्म के आने का समय और जाने का समय एक ही है, वह रुकता नहीं है। चूँकि स्थिति और अनुभाग कषाय से होते हैं और दशवें गुणस्थान के आगे कषायें नहीं हैं। तेरहवें गुणस्थान तक यह एक सातावेदनीय बंधती हैं। आगे इसका अभाव हो जाने से चौदहवें गुणस्थान के अयोगकेवली अबंधक कहलाते हैं। यही कारण है कि तेरह गुणस्थान तक बंधक होने से सयोगकेवली अर्हंत देव भी कथंचित् बंधक माने गये हैं।

प्रश्न – पुन: जो सम्यग्दृष्टि को समयसार में अबंधक कहा है, सो कैसे ?

उत्तर – मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय, इनके निमित्त से होने वाला बंध सम्यग्दृष्टी के नहीं होने से ही वह कथंचित् अबंधक है चूँकि उसके अनंत संसार के लिए कारणभूत इन मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का बंध नहीं होता है तथा ४१ प्रकृतियों का बंध न होने से उनका संवर करने वाला हो जाता है। इसीलिए तो कर्म सिद्धान्त को समझना अति आवश्यक है।