बारह अनुप्रेक्षा (प्राकृत)

(श्री कुन्दकुन्ददेवकृत बारह अनुप्रेक्षा से उद्धृत)

-मंगलाचरण-

सिद्धे णमंसिदूण य झाणुत्तमखवियदीहसंसारे।

दह दह दो दो य जिणे दह दो अणुपेहणा वुच्छं।।१।।

जो उत्तम ध्यान के द्वारा दीर्घ संसार का नाश कर चुके हैं ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार होवे। पुन: दस-दस, दो और दो ऐसे (१०+१०+२+२=२४) चौबीस तीर्थंकरों को नमस्कार करके मैं दस और दो अर्थात् बारह अनुप्रेक्षाओं को कहूँगा।

अद्धुवमसरणमेगत्तमण्णसंसारलोगमसुचित्तं।

आसवसंवरणिज्जर धम्मं बोधिं च चिंतेज्जो।।२।।

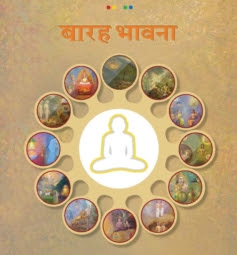

अनुप्रेक्षाओं के नाम-अध्रुव, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, संसार, लोक, अशुचित्व, आस्रव, संवर, निर्जरा, धर्म और बोधिदुर्लभ ये बारह अनुप्रेक्षाएँ हैं जिनका पुन:-पुन: विचार-चिन्तन किया जाये, उन्हें अनुप्रेक्षा कहते हैं।

ये भावनाएँ वैराग्य को उत्पन्न करने में माता के समान मानी गई हैं। इनकी विशेषता यह है कि तीर्थंकर महापुरुष भी कुछ कारण पाकर विरक्त होते ही इन भावनाओं को भाते हैं और अपने वैराग्य को दृढ़ करते हैं। उपसर्ग और परीषहों पर विजय प्राप्त करने के लिए इन भावनाओं का आश्रय लेना ही पड़ता है। गृहस्थाश्रम में अनेक प्रकार की समस्याओं, चिंताओं और संघर्षों में शान्ति प्राप्त करने के लिए इन भावनाओं का चिंतवन अमोघ औषधि है, ऐसा विश्वास रखकर सदैव इनको भाते रहना चाहिए और चौबीस घंटे में एक बार अवश्य ही बारह भावना का पाठ करना चाहिए। यहाँ प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी, मराठी और कन्नड़, इन पाँच भाषाओं में बारह भावना को दिया गया है।

श्री कुंदकुंददेव रचित प्राकृत बारह भावनाएँ सबसे प्राचीन हैं। उनमें संसार भावना को पाँचवें नम्बर पर लिया है, एकत्व को तीसरे और अन्यत्व को चौथे पर रखा है, उसी क्रम से यहाँ भी भावनाएँ ली गई हैं क्योंकि यहाँ प्रमुखता श्री कुंदकुंददेव रचित प्राकृत भावनाओं की ली गई है। श्री कुंदकुंददेव रचित द्वादशानुप्रेक्षा में गाथायें ९१ हैं। मैंने मात्र प्रत्येक अनुप्रेक्षा की एक-एक गाथाएँ यहाँ ली हैं एवं प्रारंभ में दो गाथाएँ तथा अंत में अंत की दो गाथाएँ ली हैं अत: यहाँ १६ गाथाएँ हैं।

अब सर्वप्रथम अध्रुव अनुप्रेक्षा को कहते हैं। इसका दूसरा नाम अनित्य अनुप्रेक्षा है।

अध्रुव अनुप्रेक्षा (अनित्य भावना)

जीवणिबद्धं देहं खीरोदयमिव विणस्सदे सिग्घं।

भोगोपभोगकारणदव्वं णिच्चं कहं होदि।।

जब दूध और पानी के समान एकमेक होकर जीव के साथ मिला हुआ यह शरीर भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है तब भोगोपभोग के लिए कारण ऐसे स्त्री, धन, महल आदि द्रव्य नित्य वैâसे हो सकते हैं ?

परमार्थ से यह आत्मा देवेन्द्र, असुरेन्द्र और नरेन्द्र के वैभव से भिन्न है और शाश्वत है-नित्य है, ऐसा निरन्तर चिन्तवन करना चाहिए।

अशरण अनुप्रेक्षा

मणिमंतोसहरक्खा हयगयरहओ य सयलविज्जाओ।

जीवाणं ण हि सरणं तिसु लोए मरणसमयम्हि।।८।।

मरण के समय तीनों लोकों में मणि, मंत्र, औषधि, रक्षक सामग्री, हाथी, घोड़े, रथ और समस्त विद्याएँ जीवों के लिए शरण नहीं हैं अर्थात् मरण से बचाने में समर्थ नहीं हैं।

स्वर्ग ही जिसका किला है, देवगण सेवक हैं, वङ्का शस्त्र हैं और ऐरावत गजराज है उस इन्द्रराज का भी कोई शरण नहीं है-मरते समय उसको भी बचाने वाला कोई नहीं है। नौ निधियाँ, चौदह रत्न, घोड़े, मत्त हाथी और चतुरंगिणी सेना ये सब कुछ चक्रवर्ती के लिए भी शरण नहीं हैं, देखते-देखते यमराज उसे नष्ट कर देता है। जिस कारण आत्मा ही जन्म, जरा, मरण, रोग और भय से आत्मा की रक्षा करता है उस कारण बंध, उदय और सत्तारूप अवस्था को प्राप्त जो कर्म हैं, उनसे पृथक् रहने वाला आत्मा ही शरण है अर्थात् शुद्धनय की अपेक्षा आत्मा को कर्मों से रहित चिंतन करना ही मरण से छूटने का उपाय है।

अर्हंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये पाँच परमेष्ठी हैं। ये परमेष्ठी भी आत्मा में निवास करते हैं अर्थात् यह आत्मा ही तो पाँच परमेष्ठी रूप से परिणमन करता है इसलिए मेरा आत्मा ही मेरे लिए शरण है। चूँंकि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक्तप ये चारों भी आत्मा में स्थित हैं इसलिए मेरा आत्मा ही मेरे लिए शरण है।

वास्तव में इन्द्र हो या चक्रवर्ती या साधारण मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट कोई भी हो सबको आयु पूरी होने के बाद मरना पड़ता है। साधारण मनुष्य और तिर्यंचों की अकाल मृत्यु भी मानी गई है इसलिए मनुष्य पर्याय में धर्म को प्राप्त कर पाँच परमेष्ठी ही शरण हैं अथवा रत्नत्रय से परिणत अपनी शुद्ध आत्मा ही शरण है।

एकत्व अनुप्रेक्षा

एकत्वानुप्रेक्षा-

एक्को करेदि कम्मं, एक्को हिंडदि य दीहसंसारे।

एक्को जायदि मरदि य, तस्स फलं भुंजदे एक्को।।

जीव अकेला ही कर्म करता है, उसके फल से अकेला ही इस महासंसार में भ्रमण करता है, अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है और अकेला ही कर्म के फल को भोगता है।

विषयों के निमित्त तीव्र लोभ से सहित हुआ यह जीव अकेला ही पाप करता है पुन: नरक और तिर्यंचगति में जाकर अकेला ही उसका फल भोगता है। यह जीव धर्म के निमित्त मात्र दान करके अकेला ही पुण्य संचय करता है, पुन: मनुष्य तथा देवों में अकेला ही उसका फल भोगता है।

पात्र और अपात्र कौन हैं ?

सम्यक्त्व गुण से युक्त साधु को उत्तम पात्र कहा है, सम्यग्दृष्टि श्रावक मध्यम पात्र हैं, जिनागम में अविरत सम्यग्दृष्टि को जघन्य पात्र कहा है और जो सम्यग्दर्शनरूपी रत्न से रहित है वह अपात्र है। इस तरह पात्र और अपात्र की अच्छी तरह परीक्षा करनी चााfहए।

जो सम्यग्दर्शन से भ्रष्ट हैं, वे ही भ्रष्ट हैं, सम्यग्दर्शन से रहित मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो चारित्र से भ्रष्ट हैं, वे तो सिद्ध हो जाते हैं अर्थात् पुन: चारित्र ग्रहण कर सिद्धपद प्राप्त कर लेते हैं किन्तु जो सम्यक्त्व से रहित हैं, वे सिद्ध नहीं हो सकते हैं। तात्पर्य यह है कि जिसके पास सम्यक्त्व रत्न मौजूद है वह कदाचित् चारित्र से च्युत भी हुआ परन्तु यदि उसका सम्यक्त्व नहीं छूटा है तो वह पुन: चारित्र ग्रहण कर मोक्ष जा सकता है किन्तु जिसके सम्यक्त्व छूट गया है, वह यदि एकेन्द्रिय आदि योनियों में चला गया तो वहाँ से निकलकर उसका मोक्ष प्राप्त करना बहुत ही कठिन है।

मैं अकेला हूँ, ममत्व से रहित हूँ, शुद्ध हूँ तथा ज्ञान-दर्शन लक्षण से सहित हूँ अत: मेरे लिए शुद्ध एकत्व भाव ही ग्रहण करने योग्य है। इस प्रकार संयमी साधु को सदा विचार करते रहना चाहिए।

अन्यत्व अनुप्रेक्षा

मादापिदरसहोदरपुत्तकलत्तादिबंधुसंदोहो।

जीवस्स ण संबंधो णियकज्जवसेण पट्टंति।।

माता, पिता, सगे भाई, पुत्र तथा स्त्री आदि बंधुजनों का समूह जीव से संबंध रखने वाला नहीं है। ये सब लोग अपने कार्य के वश ही साथ रहते हैं। यह मेरा स्वामी था, मर गया इस प्रकार मानते हुए अन्य जीव अन्य के प्रति शोक करते हैं परन्तु संसाररूपी महासागर में डूबते हुए ये अपने आपके प्रति शोक नहीं करते, यह बड़े आश्चर्य की बात है।

अण्णं इमं सरीरादिगं पि होज्ज बाहिरं दव्वं।

णाणं दंसणमादा एवं चिंत्तेहि अण्णत्तं।।

ये जो भी शरीर आदि हैं वे सब बाह्य द्रव्य हैं अत: वे सब मेरे से अन्य-भिन्न हैं। मात्र ज्ञान, दर्शनरूप ही मेरी आत्मा है अर्थात् यह आत्मा ही मेरा है, इस प्रकार अन्यत्व भावना का चिंतवन करो।

संसार भावना

पंचविहे संसारे, जाइजरामरणरोगभयपउरे।

जिणमग्गमपेच्छंतो, जीवो परिभमदि चिरकालं।।

जिनेन्द्रदेव द्वारा प्रणीत मार्ग को स्वीकार नहीं करता हुआ यह जीव, चिरकाल से जन्म, जरा, मरण, रोग और भय से परिपूर्ण पाँच प्रकार के संसार में परिभ्रमण करता रहता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव ये पाँच परिवर्तन ही पाँच प्रकार के संसार कहलाते हैं। द्रव्य परिवर्तन को पुद्गलपरिवर्तन भी कहते हैं।

द्रव्य परिवर्तन-पुद्गल परिवर्तनरूप संसार में इस जीव ने अकेले ही समस्त पुद्गलों को अनंत बार भोगकर छोड़ा है।

क्षेत्र परिवर्तन-समस्त लोकरूपी क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ यह क्रम से उत्पन्न न हुआ हो। समस्त अवगाहनाओं के द्वारा इस जीव ने क्षेत्र संसार में अनेक बार परिभ्रमण किया है। क्षेत्र परिवर्तन के स्वक्षेत्र परिवर्तन और परक्षेत्र परिवर्तन ये दो भेद होते हैं। संपूर्ण लोकाकाश में क्रम से उत्पन्न होने में जितना समय लगता है उतने को स्वक्षेत्र परिवर्तन कहते हैं और क्रम से जघन्य अवगाहना से लेकर उत्कृष्ट अवगाहना तक धारण करने में जितना समय लगता है उतना परक्षेत्र परिवर्तन है। यहाँ पर दोनों प्रकार के क्षेत्र परिवर्तन का ग्रहण हो गया है।

काल परिवर्तन-यह जीव अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल की समयावलियों में उत्पन्न हुआ है तथामरा है, इस तरह इसने काल संसार में अनेक बार परिभ्रमण किया है।

भव परिवर्तन-मिथ्यात्व के आश्रय से इस जीव ने नरक की जघन्य आयु से लेकर उपरिम ग्रैवेयक तक की भवस्थिति को धारण कर अनेक बार भ्रमण किया है।

नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव में जघन्य आयु से लेकर उत्कृष्ट आयु तक को क्रम से प्राप्त कर लेने में जितना समय लगता है, उतने समय को भवपरिवर्तन कहते हैं। नरक की जघन्य आयु दस हजार वर्ष, उत्कृष्ट आयु तेंतीस सागर है। तिर्यंच और मनुष्य की जघन्य आयु अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट आयु तीन पल्य है। देवगति में जघन्य आयु दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट तेंतीस सागर है किन्तु भव परिवर्तन करने वाले मिथ्यादृष्टि देव नव ग्रैवेयक तक ही जाते हैं अत: यहाँ पर ग्रैवेयक की उत्कृष्ट आयु इकतीस सागर तक में ही परिवर्तन समझना।

भाव परिवर्तन-इस जीव ने मिथ्यात्व के वश समस्त कर्मप्रकृतियों की सब स्थितियों को, सब अनुभाग बंध स्थानों को और सब प्रदेश बंध स्थानों को प्राप्त कर बार-बार भावसंसार में परिभ्रमण किया है। ये पाँचों परिवर्तन ही पाँच प्रकार के संसार हैं, इन संसारों में जीव का घूमना मिथ्यात्व के कारण होता है और भी किन-किन कारणों से जीव का संसार में भ्रमण होता है ? सो ही दिखाते हैं।

जो मनुष्य पुत्र, स्त्री के निमित्त पापबुद्धि से धन कमाता है और दया-दान का परित्याग कर देता है वह संसार में भ्रमण करता है। जो जीव, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी स्त्री है, यह मेरा धन-धान्य है, इस प्रकार की तीव्र आकांक्षा से धर्मप्रवृत्ति को छोड़ देता है वह दीर्घ संसार में डूब जाता है। मिथ्यात्व के उदय से यह जीव जिनेन्द्र द्वारा कथित धर्म की निंदा करता हुआ तथा कुधर्म, कुलिंग और कुतीर्थ को मानता हुआ संसार में ही भ्रमण किया करता है। जो मनुष्य जीवों की हिंसा करके मधु, मांस और मदिरा का सेवन करता है तथा परद्रव्य और परस्त्री को ग्रहण कर पाप करता है वही इस संसार समुद्र में दु:ख उठाता रहता है। मोहांधकार से सहित यह जीव विषयों के निमित्त प्रयत्नपूर्वक पाप करता है और उससे संसार में ही परिभ्रमण करता रहता है।

नित्यनिगोद, इतरनिगोद, पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक इन छह प्रकार के जीवों में प्रत्येक की सात-सात लाख योनियाँ हैं। वनस्पतिकायिक की दस लाख, विकलोfन्द्रयों की छह लाख, देव, नारकी तथा पंचेन्द्रिय तिर्यंचों में प्रत्येक की चार-चार लाख और मनुष्यों की चौदह लाख, इस प्रकार कुल मिलाकर चौरासी लाख योनियाँ हैं। इनमें संसारी जीव भ्रमण करता रहता है।

संसार में जीवों को संयोग-वियोग, लाभ-अलाभ, सुख-दु:ख तथा मान-अपमान प्राप्त होते रहते हैं। कर्मों के निमित्त से यह जीव संसाररूपी भयानक वन में भ्रमण कर रहा है किन्तु निश्चयनय से जीव कर्मों से रहित है इसलिए उसके संसार भ्रमण भी नहीं है।

जो जीव संसार से छूट चुके हैं, वे ही उपादेय हैं और संसारी जीव हेय हैं, ऐसा चिन्तवन करते रहना चाहिए। इस प्रकार संसार के कारणों का और पाँच प्रकार के संसार का चिन्तवन करना संसार भावना है।

लोक भावना

जीवादिपयट्ठाणं समवाओ सो णिरुच्चए लोगो।

तिविहो हवेइ लोगो अहमज्झिम उड्ढभेएण।।

जीव आदि पदार्थों का समूह ही लोक है। उसके अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक ये तीन भेद हैं। नीचे नरक हैं, मध्य में असंख्यात द्वीप-समुद्र हैं। ऊपर में तिरेसठ भेदों से युक्त स्वर्ग हैं और इनके ऊपर मोक्ष है।

त्रेसठ पटल-सौधर्म और ईशान स्वर्ग में इकतीस, सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्ग में सात, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर में चार, लांतव-कापिष्ठ में दो, शुक्र-महाशुक्र में एक, शतार-सहस्रार में एक तथा आनत, प्राणत, आरण और अच्युत इन अंत के चार स्वर्गों में छह, इस तरह सोलह स्वर्गों में कुल ५२ पटल हैं। इनके आगे अधो ग्रैवेयकत्रिक में तीन, मध्यम ग्रैवेयकत्रिक में तीन और उपरिम ग्रैवेयकत्रिक में तीन अर्थात् नव ग्रैवेयकों के नव, अनुदिशों का एक और अनुत्तर विमानों का एक पटल है। इस तरह सब मिलाकर ऋतु आदि तिरेसठ पटल हैं।

इस लोकभावना को भाने का क्या सार है-

असुहेण णिरयतिरियं, सुहउवजोगेण दिविजणरसोक्खं।

सुद्धेण लहइ सिद्धिं, एवं लोयं विचिंतिज्जो।।

अशुभोपयोग से नरक और तिर्यंचगति प्राप्त होती है, शुभोपयोग से देव और मनुष्यगति का सुख मिलता है और शुद्धोपयोग से यह जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार लोक भावना का चिंतवन करने से लोक के अग्रभाग पर जाने की-सिद्ध पद प्राप्त करने की इच्छा जाग्रत होती है।

अशुचि भावना

अट्ठीहिं पडिबद्धं मंसविलित्तं तएण ओच्छण्णं।

मिमिसंकुलेहिं भरियमचोक्खं देहं सयाकालं।।

यह शरीर हड्डियों से बना है, मांस से लिपटा है, चर्म से ढका हुआ है और कीड़ों से भरा हुआ है, यही कारण है कि यह सदा मलिन है।

दुग्गंधं बीभच्छं, कलिमलभरिदं अचेयणं मुत्तं।

सडणप्पडणसहावं देहं इदि चिंतए णिच्चं।।

यह शरीर दुर्गंधित है, घृणित है, गंदे मल से भरा हुआ है, अचेतन है और मूर्तिक है। सड़ना और गलना ही इसका स्वभाव है, ऐसा सदा चिंतवन करना चाहिए।

यह शरीर रस, रुधिर, मांस, चर्बी, हड्डी तथा मज्जा से युक्त है, मूत्र, पीव और कीड़ों से भरा हुआ है, दुर्गंधयुक्त, अपवित्र और चर्ममय है, अनित्य है, अचेतन है और पतनशील-नश्वर है। आत्मा इस शरीर से भिन्न है, कर्मरहित है, अनंत सुखों का भंडार है तथा श्रेष्ठ है इस प्रकार निरंतर भावना करनी चाहिए।

आस्रव भावना

मिच्छत्तं अविरमणं कसायजोगा य आसवा होंति।

पण पण चउतियभेदा सम्मं परिकित्तिदा समए।।

मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग ये आस्रव हैं। ये क्रम से पाँच, पाँच, चार और तीन भेदों से युक्त हैं। आगम में इनका अच्छी तरह वर्णन किया गया है। एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान यह पाँच प्रकार का मिथ्यात्व है तथा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के भेद से पाँच प्रकार की अविरति नियम से होती है। क्रोध, मान, माया और लोभ यह चार प्रकार की कषाय हैं तथा मन, वचन, काय के भेद से योग के तीन भेद हैं। इस प्रकार ये सत्रह आस्रव माने गये हैं।

मन, वचन, काय योग के शुभ-अशुभ ये दो प्रकार माने गये हैं। इन प्रत्येक का खुलासा करते हैं-

आहार, भय, मैथुन और परिग्रह ये चार संज्ञाएँ, कृष्ण, नील, कापोत लेश्याएँ, इन्द्रियजन्य सुखों में तीव्र लालसा, ईर्ष्या, विषाद, राग, द्वेष, मोह तथा हास्यादिक नोकषायरूप परिणाम चाहे स्थूल हों चाहे सूक्ष्म, ये सब अशुभ मन हैं।

भोजनकथा, स्त्रीकथा, राजकथा और चोरकथा अशुभ वचन हैं, ऐसा जानो तथा बंधन, छेदन और मारणरूप जो क्रिया है वह अशुभ काय है।

अब शुभ मन, वचन, काय का विषय बताते हैं-

पूर्वोक्त कथित अशुभ भाव तथा अशुभ द्रव्य को सम्पूर्णतया छोड़कर व्रत, समिति, शील और संयमरूप परिणामों का होना शुभ मन है। संसार के नष्ट करने में कारण जो वचन हैं, उन्हें ही शुभ वचन कहा है तथा जिनेन्द्रदेव, निर्ग्रंथगुरु आदि की पूजारूप जो कार्य की प्रवृत्ति है वह शुभ कार्य है, ऐसा श्री जिनेन्द्रदेव ने कहा है।

अनेक दोषरूपी तरंगों से युक्त, दु:खरूपी जलचर जीवों से व्याप्त, इस संसार रूपी वन में जो जीव का परिभ्रमण होता है, वह कर्मों के आस्रव से ही होता है। इस कर्मास्रव के कारण ही यह जीव संसार में डूबा हुआ है। जो क्रिया ज्ञान के वश होती है वही परम्परा से मोक्ष का कारण है।

आसवहेदू जीवो जम्मसमुद्दे णिमज्जदे खिप्पं।

आसवकिरिया तम्हा मोक्खणिमित्तं ण चिंतेज्जो।।

आस्रव के कारण जीव संसार समुद्र में शीघ्र ही डूब जाता है इसलिए आस्रवक्रिया मोक्ष का निमित्त नहीं है, ऐसा विचार करना चाहिए।

चूँकि परम्परा से भी आस्रव क्रिया के द्वारा निर्वाण नहीं होता है। आस्रव तो संसार गमन का ही कारण है इसलिए निन्दनीय है, ऐसा जानना चाहिए।

यद्यपि सम्य्ाग्दृष्टि का पुण्यास्रव कथंचित् मोक्ष का कारण माना गया है फिर भी यहाँ पुण्यास्रव को जो मोक्ष के लिए निषेध किया है, वह सामान्य कथन है। कारण यह है कि मोक्ष तो संवर और निर्जरा से ही होता है।

निश्चयनय से जीवों के ये ऊपर कहे हुए आस्रव के भेद नहीं हैं इसलिए यह आत्मा दोनों प्रकार के आस्रव से रहित शुद्ध है, ऐसा चिन्तवन करना चाहिए।

संवर भावना

चलमलिनमगाढं च वज्जिय, सम्मत्तदिढकवाडेण।

मिच्छत्तासवदारणिरोहो होदित्ति जिणेहि णिद्दिट्ढं।।

चल, मलिन और अगाढ़ इन दोषों को छोड़कर निर्दोष सम्यक्त्वरूपी दृढ़ कपाटों के द्वारा मिथ्यात्वरूपी आस्रवद्वार का निरोध हो जाता है।

पाँच महाव्रतों से युक्त मन के द्वारा अविरतिरूप आस्रव नियम से रुकता है और कषाय के अभावरूप फाटकों से क्रोधादिकषायरूप आस्रवद्वार बंद हो जाते हैं।

सुहजोगस्स पवित्ती संवरणं कुणदि असुहजोगस्स।

सुहजोगस्स णिरोहो सुद्धुवजोगेण संभवदि।।

शुभयोग की प्रवृत्ति अशुभ योग को रोकती है और शुद्धोपयोग के द्वारा शुभयोग को रोका जाता है अर्थात् कर्मों का आना रुक जाना संवर है। शुभ प्रवृत्ति से अशुभ कर्म रुकते हैं और शुद्धोपयोग के द्वारा शुभकर्म भी रुक जाते हैं। यह अनादिकालीन क्रम है।

पुन: शुद्धोपयोग से जीव के धर्मध्यान और शुक्लध्यान होते हैं इसलिए ध्यान संवर का कारण है, ऐसा निरंतर विचार करते रहना चाहिए। निश्चयनय से जीव के संवर नहीं है क्योंकि वह शुद्ध भाव से सहित है अतएव आत्मा को सदा संवर भाव से रहित विचारना चाहिए।

निर्जरा भावना

बन्धपदेसग्गलणं णिज्जरणं इदि जिणेहि पण्णत्तं।

जेण हवे संवरणं तेणु दु णिज्जरणमिदि जाण।।

बंधे हुए कर्मप्रदेशों का गलना निर्जरा है, ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है। जिन कारणों से संवर होता है उन्हीं कारणों से निर्जरा होती है अर्थात् संवर के हेतु ही निर्जरा के हेतु हैं।

वह निर्जरा दो प्रकार की है एक अपना उदय काल आने पर कर्मों का स्वयं पककर झड़ जाना और दूसरी तप के द्वारा की जाने वाली। इनमें से पहली निर्जरा तो चारों गतियों के जीवों के होती है और दूसरी निर्जरा व्रती जीवों के होती है।

धर्म भावना

एयारसदसभेयं धम्मं सम्मत्तपुव्वयं भणियं।

सागारणगाराणं उत्तम सुहसंपजुत्तेहिं।।

उत्तम सुख से सम्पन्न श्री जिनेन्द्रदेव ने धर्म के दो भेद कहे हैं-गृहस्थ धर्म और मुनिधर्म। ये दोनों धर्म सम्यक्त्वपूर्वक होते हैं। इनमें से गृहस्थ धर्म के ग्यारह भेद हैं और मुनिधर्म के दश भेद हैं।

श्रावक धर्म-दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषध, सचित त्याग, रात्रिभुक्ति त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग और उद्दिष्ट त्याग ये ग्यारह देशविरत अर्थात् गृहस्थधर्म के भेद हैं। इन्हें रत्नकरण्डश्रावकाचार आदि से समझना चाहिए।

मुनिधर्म-उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य ये मुनिधर्म के दश भेद हैं।

यदि क्रोध की उत्पत्ति का साक्षात् बहिरंग कारण हो फिर भी जो किंचित् मात्र क्रोध नहीं करते हैं तो उनके क्षमा धर्म होता है।

जो मुनि कुल, रूप, जाति, बुद्धि, तप, श्रुत तथा शील के विषय में कुछ भी गर्व नहीं करते, उनके मार्दव धर्म होता है।

जो मुनि कुटिल भाव को छोड़कर निर्मल हृदय से आचरण करते हैं, उनके नियम से तीसरा आर्जव धर्म होता है।

जो साधु दूसरों को संताप करने वाले वचन को छोड़कर स्व-पर हितकारी वचन बोलते हैं उनके चौथा सत्य धर्म होता है।

जो परम मुनि कांक्षा भाव से दूर होकर वैराग्य भाव धारण करते हैं, उनके शौच धर्म होता है।

जो मन-वचन-काय की प्रवृत्तिरूप दण्ड को त्यागकर, इन्द्रियों को जीतकर व्रत और समितियों का पालन करते हैं उनके नियम से संयम धर्म होता है।

जो विषय कषायों को छोड़कर ध्यान और स्वाध्याय के द्वारा आत्मा की भावना करते हैं, उनके नियम से उत्तम तप होता है।

जो समस्त द्रव्यों से मोह छोड़कर तीन प्रकार के निर्वेद को भाते हैं उनके त्याग धर्म होता है, ऐसा श्री जिनेन्द्रदेव ने कहा है।

जो मुनि निष्परिग्रही होकर सुख-दु:ख देने वाले अपने भावोें का निग्रह करते हुए निर्द्वंद रहते हैं, उनके आकिंचन्य धर्म होता है।

जो स्त्रियों को देखते हुए उनमें विकारभाव नहीं करते हैं वे निश्चय से अत्यन्त कठिन ब्रह्मचर्य धर्म को धारण करने में समर्थ होते हैं।

सावयधम्मं चत्ता जदिधम्मे जो हु वट्टए जीवो।

सो णय वज्जदि मोक्खं धम्मं इदि चिंतए णिच्चं।।

जो जीव श्रावक धर्म को छोड़कर मुनिधर्म धारण करते हैं वे ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, इस प्रकार निरन्तर चिन्तवन करते रहना चाहिए।

निश्चयनय से यह आत्मा गृहस्थधर्म और मुनिधर्म से रहित है इसलिए दोनों धर्मों में मध्यस्थ भावना रखते हुए निरंतर शुद्ध आत्मा का चिंतन करते रहना चाहिए।

बोधिदुर्लभ भावना

उपज्जदि सण्णाणं जेण उवाएण तस्सुवायस्स।

चिंता हवेइ बोहो अच्चंतं दुल्लहं होदि।।

जिस उपाय से सम्यग्ज्ञान उत्पन्न होता है उस उपाय की चिंता का नाम बोधि है, यह बोधि अत्यन्त दुर्लभ है।

कर्मोदय से होने वाली पर्याय के कारण क्षायोपशमिक ज्ञान हेय है और आत्मद्रव्य उपादेय है, ऐसा निश्चय होना सम्यग्ज्ञान है। मिथ्यात्व से लेकर असंख्यात लोकप्रमाण जो कर्मों की मूल-उत्तर प्रकृतियाँ हैं वे परद्रव्य हैं और निज आत्मा स्वद्रव्य है, ऐसा निश्चयनय का कथन है। इस प्रकार स्वद्रव्य और परद्रव्य का चिंतवन करने से हेय और उपादेय का ज्ञान होता है। निश्चयनय में यह हेय-उपादेय का विकल्प भी नहीं है। मुनि को संसार का अंत करने के लिए बोधि का विचार करते रहना चाहिए।

ये बारह भावनाएँ ही प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना और समाधि हैं इसलिए इन अनुप्रेक्षाओं की निरंतर भावना करनी चाहिए। यदि अपनी शक्ति है तो रात-दिन प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, समाधि, सामायिक और आलोचना करना चाहिए।

मोक्खगया जे पुरिसा अणाइकालेण वारअणुवेक्खं।

परिभाविऊण सम्मं पणमामि पुणो पुणो तेसिं।।

जो पुरुष अनादिकाल से बारह अनुप्रेक्षाओं का अच्छी तरह चिंतन कर मोक्ष गये हैं मैं उन्हें बार-बार प्रणाम करता हूँ। बहुत कहने से क्या लाभ ? अतीतकाल में जो महापुरुष सिद्ध हुए हैं और जो भविष्यत् में सिद्ध होवेंगे, वह अनुप्रेक्षाओं का ही माहात्म्य है।

इदि णिच्छयववहारं जं भणियं कुंदकुंदमुणिणाहे।

जो भावइ सुद्धमणो सो पावइ परमणिव्वाणं।।

इस प्रकार कुन्दकुन्द मुनिनाथ ने निश्चय और व्यवहार का अवलंबन लेकर जो भावनाएँ कही हैं उन्हें शुद्ध हृदय होकर जो भाते हैं, वे परमनिर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं।

बारह अनुप्रेक्षा

(संस्कृत, हिन्दी, मराठी, कन्नड़)

इसमें संस्कृत की बारह भावनाएँ श्री अमृतचंद्रसूरि कृत हैं। हिन्दी व कन्नड़ भावनाएँ मेरे द्वारा (गणिनी ज्ञानमती द्वारा) रचित हैं एवं मराठी भावना के कर्ता का नाम अज्ञात है। ये भावनाएँ तत्त्वार्थसूत्र में कथित भावनाओं के क्रम से हैं।

अध्रुव अनुप्रेक्षा (अनित्य भावना)

श्री अमृतचन्द्रसूरि कहते हैं-

क्रोड़ी करोति प्रथमं, जातजंतुमनित्यता।

धात्री च जननी पश्चात् धिग्मानुष्यमसारकम्।।१।।

जन्म लेते ही प्राणी को सर्वप्रथम अनित्यता अपनी गोद में लेती है, इसके बाद धाय अपनी गोद में लेती है पुन: माता अपनी गोद में लेती है, ऐसी असार मनुष्य पर्याय को धिक्कार हो अर्थात् यह जीवन अनित्य है-नित्य नहीं है, जन्म लेते ही प्रतिसमय आयु के एक-एक निषेक झड़ने लगते हैं इसलिए उसी समय से नित्यपना साथ लग जाता है।

अध्यात्म भाषा में हिन्दी काव्य-अनित्य भावना-

(शंभु छंद)

तन धन यौवन इन्द्रिय सुख ये, सब क्षणभंगुर हैं नित्य नहीं।

मैं नित्य अचल अविनश्वर हूँ, स्वाभाविक शक्ति अचिंत्य कही।।

मैं नित ध्याऊँ निज आत्मा को, अविनश्वर पद के पाने तक।

मैं ज्ञाता दृष्टा बन जाऊँ, सर्वज्ञ अवस्था आने तक।।१।।

मराठी में अनित्य भावना का चिंतवन कीजिए-

१. अनित्यानुप्रेक्षा-(चाल-प्रात:काली थंडगारसा)

जीवित असुनी जल बुद्बुदसम, विषय, राज्य, धनराशी।

स्थिर न च जीवा! ऐसे मानो कारण संसारासी।।१।।

यह जीवन जल के बुलबुले के समान अस्थिर है, ये इन्द्रियों के विषय, राज्य सुख और धन समूह कुछ भी स्थिर नहीं हैं, हे जीव! तुम ऐसा मानो कि ये सब संसार के कारण हैं।

कन्नड़ में अनित्य भावना पढ़िए-

अरसर वैभव सुरर विमानवु धन यौवन संपदवेल्ला।

निरतवु नेनेदरे इन्द्रिय भोगवु येंदु निल्लदु स्थिरवल्ला।।

मेरे युव कामन बिल्लिन तेरदलि नोडलु मत्तल्लेनिल्ला।

स्वात्म स्वभावव साधिसि संतत मुक्तियु वैâयोळगिहुदल्ला।।१।।

राजाओं का वैभव, देवों के विमान, धन, यौवन, ऐश्वर्य, बल, आज्ञा का चलना, इन्द्रिय के भोग ये सब एक निमिष मात्र भी स्थिर नहीं हैं। जैसे आकाश में बिजली चमक कर नष्ट हो जाती है, इन्द्रधनुष क्षण में विलीन हो जाता है उसी प्रकार इस संसार में ये सब नष्ट होने वाले हैं। इन सबसे भिन्न मात्र अपने आत्म- स्वभाव की ही तुम सतत साधना करो कि जिससे तुम स्थिर ऐसी मुक्ति को प्राप्त कर सकोगे।

इस अध्रुव अथवा अनित्य भावना का चिंतवन करते रहने से मन में संसार की किसी भी वस्तु के प्रति विशेष ममत्व भाव नहीं रह जाता है बल्कि उससे भिन्न अपनी आत्मा शाश्वत काल रहने वाली नित्य है, उसमें ही सच्चा अनुराग उत्पन्न होता है तथा उस आत्मा की सिद्धि के लिए कारणभूत ऐसे पाँचों परमेष्ठियों की भक्ति, उपासना, आराधना में भी अनुराग होता है इसलिए इस अध्रुव अनुपे्रक्षा का हमेशा चिंतवन करते रहना चाहिए।

अशरण अनुप्रेक्षा

श्री अमृतचन्द्र स्वामी के अभिप्राय को देखिए-

उपघातस्य घोरेण, मृत्युव्याघ्रेण देहिन:।

देवा अपि न जायंते, शरणं किमु मानवा:।।

घोर मृत्युरूपी व्याघ्र का आक्रमण हो जाने पर इस प्राणी को देवगण भी शरण नहीं हो सकते हैं तो फिर मनुष्यों की बात ही क्या है ? अर्थात् जब मृत्यु आती है तब देव भी उसे नहीं बचा सकते हैं पुन: मनुष्य क्या बचा सकेंगे ?

अध्यात्म भाषा में अशरण भावना-

जग में क्या शरण कोई देगा, सब शरण रहित अशरणजन हैं।

आत्मा इक शरणागत रक्षक, उस ही का शरण लिया मैंने।।

यद्यपि अर्हत जिन पंचगुरू, हैं शरणभूत निज भक्तों के।

पर निश्चय से निज आत्मा ही, रक्षा करती भव दु:खों से।।२।।

तात्पर्य यह हुआ कि अशरण भावना भाते समय निश्चयनय से अपनी आत्मा को ही शरण समझकर व्यवहार नय से पाँचों परमेष्ठी की शरण लेना चाहिए। यही इस भावना को भाने का सार है।

मराठी में इस भावना का लक्षण पढ़िए-

अशरणानुप्रेक्षा-

जनक, जननी, सुत युवति, रक्षिती संसारी न च कोणी।

अदय काल तुझ भक्षिल केव्हां, नियम नसे हें जाणी।।२।।

इस संसार में माता-पिता, पुत्र और पत्नी कोई रक्षा नहीं कर सकते हैं। यह निर्दयी काल-मृत्युराज तुम्हें कब खा जायेगा, यह नियम नहीं है। हे जीव! ऐसा तुम चिंतवन करो।

यहाँ प्रश्न यह उठता है कि लोक में बीमारी या संकट के समय बड़े-बड़े धर्मात्मा लोग भी वैद्यों के पास जाकर दवाई करते हैं, गुरुओं के पास जाकर यंत्र, मंत्र लेते हैं, मंदिर में जाकर भगवान् की पूजा आराधना भी करते हैं पुन: जब ये कोई रक्षा करने वाले ही नहीं है, तो उनका शास्त्रों में भी विधान क्यों है ?

इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक मनुष्य या देव कोई भी आयु कर्म के समाप्त होने पर किसी से बचाये नहीं जा सकते हैं फिर भी अकालमृत्यु टाली जा सकती है और अनेक प्रकार के रोग, शोक, संकट टाले जा सकते हैं। मैना सुन्दरी ने सिद्धचक्र विधान करके पति के कुष्ठ को दूर किया था। आचार्यों ने स्वयं ग्रंथों में औषधिदान का विधान किया हुआ है। इसी उपर्युक्त अशरण भावना में ही आचार्य श्री कुन्दकुन्ददेव ने यह बात कही है। पाँचों परमेष्ठी स्वरूप आत्मा और चार आराधना स्वरूप आत्मा ही शरण है अत: व्यवहार से पाँचों परमेष्ठी और आराधना ही शरण हैं। हिन्दी में कहा है-

देवधर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई।

भ्रमतें फिरे भटकता चेतन यूँ ही उमर खोई।।

इसलिए देव, धर्म और गुरु की शरण लेना ही अशरण भावना है।

कन्नड़ में अशरण भावना को पढ़िए-

अशरण भावने-

हुल्लि बायलि हा हुल्लेय परियलि नरळुव भव काननदल्लि।

कलिगळ काणेनु कालन तडेयलु भयवे भय जीवनदल्लि।।

तायियो तंदेयो बंधुवो बळगवो येल्लरु यमना वैâयल्लि।

कायुवुदोंदे श्री जिनराजन स्मरणेयु संतत शरणिल्लि।।२।।

इस तीन लोकरूपी वन में जैसे व्याघ्र हरिण को पकड़ ले तो उसकी दाढ़ के नीचे गए हुए उस हरिण को कोई भी शरण नहीं है। उसी प्रकार हे जीव! मृत्यु के समय तुम्हारी रक्षा करने वाला भला कौन बलवान है ? माता-पिता, बन्धु, राजा और इन्द्र ये सभी तो यमराज के मुख का ग्रास बन रहे हैं पुन: ये तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे ? हाँ, इस जगत में रक्षक वे ही हैं कि जिन्होंने यमराज को जीत लिया है

इसलिए मृत्यु के विजेता ऐसे देवाधिदेव जिनेन्द्रदेव की ही शरण लेवो।

संसार भावना

श्री अमृतचन्द्रसूरि के शब्दों में संसार भावना-

चतुर्गतिघटीयन्त्रे, सन्निवेश्य घटीमिव।

आत्मानं भ्रमयत्येष, हा कष्टं कर्मकक्षिक:।।

इस चतुर्गतिरूप घटिका यंत्र में घड़े के समान इस जीव को लगाकर यह कर्मकृषक आत्मा को इस संसार में भ्रमण कराता रहता है। हा! यह बड़े कष्ट की बात है।

अध्यात्म भाषा में हिन्दी काव्य, संसार भावना-

हैं द्रव्य, क्षेत्र औ काल तथा, भव भाव पंच विध परिवर्तन।

निज आत्मा के अंदर रमते, ही रुक जाते सब परिभ्रमण।।

मैं हूँ निश्चय से भ्रमण रहित, शिवपुर में ही विश्राम मेरा।

मैं निज में स्थिर हो जाऊँ, फिर होवे भ्रमण समाप्त मेरा।।

मराठी भाषा में संसार भावना-

लक्ष चौयांसी योनी मांजी, जीव घेउनी वेष।

सूत्रधार सम फिर न त्यासी, मिले सुखाचा लेश।।

चौरासी लाख योनियों में यह जीव वेश धारण कर सूत्रधार के समान इस संसार में घूम रहा है, इसे सुख का लेश नहीं मिलता है।

कन्नड़ में संसार भावना-

मूजगदलि चिरमिथ्या मायेगे सिलुकुत तिरुगुतलिरुतिहेनु।

आ जिनदेवन काणदे भ्रमेयलि कालवनंतव कळेदिहेनु।।

ई जगदलि बरि दु:खवदल्लदे शाश्वत शान्तयु बित्तिल्ला।

भज भव्यात्मने भवहरदेवने हुट्टु सावुगळु मन्तिल्ला।।

इस तीन जगत में चिरकाल से मिथ्यात्व और मायाचार से यह जीव भ्रमण कर रहा है। श्री जिनेन्द्रदेव के धर्म को नहीं प्राप्त कर ही इसने अनंतकाल बिता दिया है। इस जगत में केवल दु:ख ही दु:ख है, शाश्वत शांति नहीं है। इसलिए हे भव्यजीव! तुम भव से रहित ऐसे जिनेन्द्रदेव का आश्रय लेवो कि जिससे पुन: तुम्हें इस संसार में जन्म-मरण ही न करना पड़े।

इस प्रकार संसार भावना के बार-बार चिंतवन करने से संसार से भय उत्पन्न होता है तब मोक्ष प्राप्ति के उपाय में प्रवृत्ति होती है।

एकत्व अनुप्रेक्षा

श्री अमृतचन्द्रसूरि के शब्दों में एकत्व अनुप्रेक्षा-

कस्यापत्यं पिता कस्य कस्याम्बा कस्य गेहिनी।

एक एव भवाम्भोधौ जीवो भ्रमति दुस्तरे।।

कौन किसका पुत्र है ? कौन किसका पिता है ? कौन किसकी माता और कौन किसकी स्त्री है ? अहो! इस दुस्तर संसाररूपी समुद्र में यह जीव अकेला ही भ्रमण कर रहा है।

अध्यात्मभाषा में एकत्व भावना-

मैं हूँ अनादि से एकाकी, एकाकी जन्म मरण करता।

फिर भी अनंतगुण से युत हूँ, मैं जन्म मृत्यु भय का हरता।।

स्वयमेव आत्मा को ध्याऊँ, पूजूं वंदूँ गुणगान करूँ।

एकाकी लोक शिखर जाकर, स्थिर हो निज सुख पान करूँ।।

मराठी में एकत्वभावना-

स्मशानभूपर्यंत अंति हे यति आप्तगण सारे।

तुझ्यासवें तह देह न येई वदूँ किती जीवा! रे।।

कर्ता अससी शुभाशुभाचा भोक्ता सुखदु:खांचा।

तूं च एकटा यास्तव पाळी जिनधर्मचि जो साचा।।

ये सभी कुटुम्बीवर्ग अंत में श्मशान भूमि तक ही तुम्हारे साथ आते हैं और तो क्या! तुम्हारे साथ यह शरीर भी नहीं जाता है, हे जीव! ऐसा समझ। तुम अकेले ही अपने शुभ-अशुभ के करने वाले हो और उसका फल सुख-दु:ख भोगने वाले हो, इसलिए जो सच्चा जिनधर्म है उसका पालन करो।

कन्नड़ भाषा में एकत्व भावना-

हुट्टुव सायुव समयदि संगड खंडित बरुववरारण्णा।

बुट्टियलेनिदे बाळलि गळिसदे मेल्लने मरेयदे नोडण्णा।।

बरुवदु शुभाशुभार्जित कर्मवे यारिगू यारु जोतेगिल्ला।

मरदलि सेरिद हक्किगळन्ददि सेरुवुदगलुवदिल्लेल्ला।।३।।

इस संसार में यह जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। इसके साथ दूसरा कोई नहीं जाता है और न आता ही है। हे भाई! यह स्पष्टतया देखो, मात्र प्रत्येक जीव के साथ उसके किये हुए शुभ-अशुभ कर्म ही साथ जाते हैं बाकी कोई किसी के साथ नहीं जाता है। जैसे रात्रि में वृक्ष पर अनेक पक्षी आकर इकट्ठे हो जाते हैं और प्रात: होते ही अन्यत्र चले जाते हैं।

अन्यत्व अनुप्रेक्षा

श्री अमृतचन्द्रसूरि के शब्दों में अन्यत्व अनुप्रेक्षा-

अन्य सचेतनो जीवो, वपुरन्यदचेतनम्।

हा! तथापि न मन्यन्ते, नानात्वमनयोर्र्जना:।।

यह चैतन्य आत्मा जीव अन्य है और यह अचेतन शरीर अन्य है। हा! बड़े खेद की बात है कि फिर भी लोग इन दोनों के भिन्नपने को नहीं मानते हैं।

अध्यात्मभाषा में अन्यत्व भावना-

मेरी आत्मा से भिन्न सभी, किंचित् अणुमात्र न मेरा है।

मैं सबसे भिन्न अलौकिक हूँ, बस पूर्ण ज्ञान सुख मेरा है।।

मैं अन्य सभी पर द्रव्यों से, संबंध नहीं रख सकता हूँ।

वे सब अपने में स्वयं सिद्ध, मैं निज भावों का कर्ता हूँ।।

मराठी में अन्यत्व भावना-

देह न अपुला असे खरोखर सांग दुजा तव कोण।

लक्ष्मी चंचल बांधव असति दुजे उघड हें जाण।।

हे जीव! जब शरीर भी अपना नहीं है यह बात सत्य है तब कहो, दूसरा कौन तुम्हारा होगा ? यह लक्ष्मी चंचल है और ये बांधव तुमसे अन्य ही हैं, यह समझो।

कन्नड़ भाषा में अन्यत्व भावना-

गेहवु नन्नदु देहवु नन्नदु येन्नुवेया बरि मरुळेल्ला।

नेहव माडिद वस्तुगळाववु निन्नोडनेंदिगु बरलिल्ला।।

नीरु हालू सेरिद परियलि जीव शरीरव बगेयुतिरु।

नीरनुळिदु बरि हालनेळेव चिर चिन्मय हंस नीनागुतिरु।।

‘‘यह घर मेरा है, यह शरीर मेरा है’’ ऐसा कहते हुए यह संसारी प्राणी प्रत्येक वस्तु से स्नेह करते रहते हैं किन्तु वास्तव में कोई भी वस्तु इस जीव के साथ नहीं जाती है। जैसे जल और दूध मिलाने पर एकमेक हो जाते हैं वैसे ही यह जीव और शरीर दोनों एकमेक हो रहे हैं किन्तु इनका लक्षण अलग-अलग है। जल को अलग कर दूध पीने वाले हंस के समान तुम चिन्मय चैतन्य हंस अपनी आत्मा को कर्मों से अलग कर सुखी होवो।

अशुचि भावना

अशुचि भावना-श्री अमृतचंद्रसूरि के शब्दों में-

नानाकृमिशताकीर्णे, दुर्गंधे मलपूरिते।

आत्मनश्च परेषां च, क्व शुचित्वं शरीरके।।

अनेक प्रकार के सैकड़ों कृमि से व्याप्त, दुर्गंध, मल से भरित अपने और अन्य के शरीर में शुचिता-पवित्रता कहाँ है ? अर्थात् यह शरीर अपवित्र ही है।

अध्यात्म भाषा में हिन्दी काव्य-अशुचि भावना-

यह देह अपावन अशुचिमयी, सब शुचि वस्तु अपवित्र करे।

इस तन में राजित आत्मा ही, रत्नत्रय से तन शुद्धि करे।।

तन सहित तथापि अशरीरी, आत्मा को ध्याऊँ रुचि करके।

चैतन्य परम आल्हादमयी, परमात्मा बन जाऊँ झट से।।

मराठी भाषा में अशुचि भावना-

रुधिरमांसयुत मलखनि नश्वर, अशुचि अशा हा देह।

निजरूपासी त्यजुनि व्यर्थ, कां करिसी यावर मोह।।

रक्त-मांस से युक्त, मल की खान, नश्वर, अपवित्र ऐसा यह शरीर है अपने रूप को छोड़कर इस पर मोह करना व्यर्थ है।

कन्नड़ में अशुचि भावना-

मलमूत्रद कोळे कोंपेयु कोनेयलि सुडुगाडिगे बलियागुवदु।

होलसिन देहव नंबिदेयादरे कर्मद वैâ मेलागुवदु।।

परिपरि परिमळ पाकव नेनेदरे नारुतलिरुवुदु शुचियिल्ला।

चिरत्रैरत्नामृतदलि तोळेदरे भवदलि खंडित रुचियिल्ला।।

यह शरीर मल, मूत्र आदि अशुचि पदार्थों का पिंड है इससे हमेशा दुर्गंध ही निकलती रहती है। चाहे जितना इसे नहलाओ, सुगंधित द्रव्य लगाओ पर वे भी अपवित्र हो जाते हैं। इस शरीर में स्थित आत्मा को तीन रत्न-रत्नत्रय से धोने पर यह पवित्र हो जाता है। ऐसी भावना भाने से शरीर से प्रेम नष्ट हो जाता है और रत्नत्रय में प्रीति उत्पन्न होती है जिससे इस नश्वर घृणित शरीर से ही आत्मा को अविनाशी पवित्र बनाया जाता है।

इस प्रकार अशुचि भावना के भाते रहने से शरीर से ममत्व दूर हो जाता है और इस अपवित्र शरीर से रत्नत्रय द्वारा संसारी आत्मा को पवित्र कर लिया जाता है।

आस्रव भावना

श्री अमृतचन्द्रसूरि कहते हैं-

कर्माम्भोभि: प्रपूर्णोऽसौ, योगरन्ध्रसमाहृतै:।

हा दुरन्ते भवाम्भोधौ, जीवो मज्जति पोतवत्।।

मन-वचन-काय के योगरूपी छिद्रों से जिसमें जल आ रहा है ऐसे कर्मरूपी जल से पूर्णतया भरा हुआ यह जीव जहाज के समान अपार ऐसे संसाररूपी समुद्र में डूब जाता है। अहो! बड़े खेद की बात है।

अध्यात्म भाषा में हिन्दी काव्य को देखिए-

आस्रव भावना-

मिथ्या अविरती कषायों से, कर्मास्रव हैं आते रहते।

पर ये जड़ अशुचि अचेतन हैं, जड़ ही इनको रचते रहते।।

मेरा है चेतन रूप सदा, मैं इन कर्मों से भिन्न कहा।

मैं निज आत्मा को भिन्न समझ, इन कर्मास्रव से पृथक् किया।।

मराठी भाषा में आस्रव भावना-

अधोगमनकरि वारिधि माजीं सलिलपूर्ण जलयान।

तैसें मन वचकाये आत्मा कर्मग्रहण करून।।

जैसे जल से भरा हुआ जलयान समुद्र में डूब जाता है, वैसे ही यह आत्मा मन-वचन-काय के द्वारा कर्म ग्रहण कर अधोगति में गमन करता रहता है।

कन्नड़ भाषा में आस्रव भावना-

मिथ्या अविरत कषाय योगदि कर्मगळेंटवु कूडुववु।

सत्यासत्यद नडेनुडियंददि सदसत्फलवनु नीडुववु।।

रंध्रव होंदिद हडगिन परियलि मेल्लने नाशव होन्दुवदु।

ई तेरदलि भव जलधियोळात्मनदास्रवदलिता नोंदिहुदु।।

मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग इनके द्वारा आठ प्रकार के कर्म आत्मा में आते हैं। ये शुभ-अशुभरूप से बंधकर अच्छे-बुरे फलों को देते रहते हैं। जैसे जहाज में छिद्र होने से चारों तरफ से उसमें जल भर जाने से वह समुद्र में डूब जाता है, उसी प्रकार से संसार समुद्र में यह आत्मा इन आस्रव के कारण डूब जाता है।

इस आस्रव भावना को समझकर मिथ्यात्व आदि से बचना, उनके विपरीत सम्यक्त्व, विरति आदि को ग्रहण करना यही इस आस्रव भावना को भाने का सार है।

संवर भावना

श्री अमृतचन्द्रसूरि के शब्दों को पढ़िए-

योगद्वाराणि रुन्धन्त: कपाटैरिव गुप्तिभि:।

आपतद्भि: न बाध्यन्ते धन्या: कर्मभिरुत्कटै:।।

गुप्तिरूपी कपाटों के द्वारा योगरूपी द्वारों को बंद करते हुए महामुनि धन्य हैं, वे उत्कट कर्मरूपी आपत्ति से बाधित नहीं होते हैं।

अध्यात्म भाषा में हिन्दी काव्य में संवर भावना-

गुप्ति समितियुत संयम ही, कर्मों का संवर करते हैं।

निश्चय से निज में गुप्त रहूँ, तब कर्मास्रव सब रुकते हैं।।

मैं निर्विकल्प निज परम ध्यान, में लीन रहूँ परमारथ में।

फिर कर्म कहो आते वैâसे ? ये भी रुक जाते मारग में।।

मराठी भाषा में संवर भावना-

गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा, परिषह यांहि निरोध।

कर कर्माचा नूतन तेणें, तुटेल हा भवबन्ध।।

गुप्ति, समिति, धर्म, बारह भावना और परीषहजय इनसे नवीन कर्मों का आना रुकता है, इसी का नाम संवर है। यह भवबंध को तोड़ने वाला है।

कन्नड़ भाषा में संवर भावना-

हडगिन रंध्रव मुच्चलु मनुजरु जलधिय दडवनु सेरुवरु।

कडेगाणद ई कर्मद रंध्रव तडयेलु संयमवेरुवरु।।

बा भव्यात्मने! नीनिरु चिरिदन व्रत समितिय पालनेयल्लि।

ई भाव दाटलु संवर भावने सततवु नेलसलि मनदल्लि।।

जहाज के छिद्रों को बंद करने से वह उसमें बैठने वालों को समुद्र के किनारे पहुँचा देता है वैसे ही कर्म के छिद्रों को रोकने के लिए संयम की आवश्यकता है। हे भव्य जीव! तुम हमेशा व्रत, समिति आदि के पालन करने में तत्पर होवो क्योंकि इस संसार को पार करने के लिए संवर भावना ही है, ऐसा तुम सतत मन में चिंतवन करते रहो।

संवर भावना को भाते रहने से आस्रव से भय होता है और संवर को प्राप्त करने की रुचि उत्पन्न होती है। यही इस भावना के चिंतन करने का अभिप्राय है।

निर्जरा भावना

श्री अमृतचन्द्रसूरि ने निर्जरा भावना कही है-

गाढोपजीर्यते यद्वदामदोषो विसर्पणात्।

तद्वन्निर्जीयते कर्म तपसा पूर्वसंचितम्।।

जैसे वात, पित्त आदि दोष विरेचन से झड़ जाते हैं वैसे ही तप के द्वारा पूर्व में बांधे गए कर्म निर्जीर्र्ण हो जाते हैं।

अध्यात्म भाषा में हिन्दी काव्य-निर्जरा भावना-

ध्यानाग्नि से सब कर्मपुंज, को जला जलाकर भस्म करूँ।

बहिरंतर तप तपते-तपते, निज से कर्मों को जुदा करूँ।।

मैं कर्मरहित निज आत्मा को, जब निज में स्थिर कर पाऊँ।

तब कर्म स्वयं ही झड़ जावें, मैं मुक्तिश्री को पा जाऊँ।।

मराठी में निर्जरा भावना-

पूर्वबद्ध कर्माचा क्षय करी रत्नत्रय सुतपानें।

साध्य करी बा चिद्रूपासी धर्म शुक्ल तूं ध्याने।।

रत्नत्रय और समीचीन तप के द्वारा पुराने बंधे हुए कर्मों का क्षय होना निर्जरा है। हे भव्य! तुझे धर्म, शुक्लध्यान करके अपने चिच्चैतन्य स्वरूप को साध्य कर लेना चाहिए।

कन्नड़ भाषा में निर्जरा भावना-

बिसिलिगे नीरदु आरुव तेरदलि तपदलि कर्मवदारुवदु।

बसवळिदेल्लवु क्षण क्षण क्रमदलि आत्म प्रदेशदिं जारुवदु।।

मुंदिन कर्मव तडेयलु क्रमदिं मेल्लने ता बरिदागुवदु।

चेंददि चिन्तिप निर्जर भावने मुक्तियु बेगने तोरुवदु।।

जैसे सूर्य के आतप से सरोवर का जल सूख जाता है वैसे ही तपश्चर्या के द्वारा कर्मों को सुखाना चाहिए। आगे के आने वाले कर्म रुक गये और पुराने बंधे हुए कर्म झड़ते गये तो क्रम से सब कर्मों की निर्जरा होकर शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा सतत चिन्तन करना निर्जरा भावना है।

यह निर्जरा भावना कर्मों से छुड़ाकर मोक्ष प्राप्त कराने वाली है। इसके भाते रहने से आत्मा से कर्मों का भार हल्का होता है।

लोक भावना

श्री अमृतचंद्रसूरि कहते हैं। लोक भावना-

नित्याध्वगेन जीवेन, भ्रमता लोकवर्त्मनि।

वसतिस्थानवत्कानि, कुलान्यध्युषितानि च।।

इस लोकरूपी मार्ग में नित्य ही भ्रमण करते हुए इस जीवरूपी पथिक ने वसति-धर्मशाला स्थान के समान पता नहीं कितने कुलों में निवास किया है।

अध्यात्म भाषा में हिन्दी काव्य-लोक भावना-

यह लोक अनादि अनिधन है, यह पुरुषाकार कहा जिन ने।

नहिं किंचित् सुख पाया क्षण भर, मैं घूम-घूम कर इस जग में।।

अब मैं निज का अवलोकन कर, लोकाग्रशिखर पर वास करूँ।

मैं लोकालोकविलोकी भी, निज का अवलोकन मात्र करूँ।।

मराठी में लोक भावना-

स्वर्ग मध्य पाताल भेद हे, असति जगाचे तीन।

चिरसुख न मिले यामधिं, मनुजा जन्म मृत्युचे स्थान।।

इस जग के स्वर्गलोक, मध्यलोक और पाताल लोक ये तीन भेद हैं। इसमें बहुत काल तक सुख नहीं मिल सकता है चूँकि यह जन्म और मृत्यु का स्थान है।

कन्नड़ में लोक भावना-

नलवत्त्मूरा मुन्नूरु रज्जुवु, घनलोकवु पुरुषाकारदलि।

अलेयुतलेम्भत्नाल्कु लक्षद, योनियु नानाकारदलि।।

तत्व बोधेयनु पडेयलिल्लवै, शान्तियु लेशवु सिगलिल्ला।

लोकान्त्यदलि निवासिसुववरिगे, चिरशान्तियु बहुस्थिरवेल्ला।।

यह लोक तीन सौ तेतालीस राजु प्रमाण घनरूप है, पुरुष के आकार का है। इसी में चौरासी लाख योनियों में अनेक आकार को धारण करके यह जीव घूम रहा है। तत्त्वज्ञान के बिना इस लोक में लेशमात्र भी शांति नहीं मिल सकती है। जो लोक के अग्रभाग में निवास कर रहे हैं ऐसे सिद्ध भगवान को ही पूर्ण शांति प्राप्त है, वे ही स्थिर पद पर निवास कर रहे हैं।

इस लोक भावना के बार-बार भाते रहने से यह जीव ऊर्ध्वलोक को प्राप्त करने का प्रयास करता है पुन: धीरे-धीरे लोक के अग्रभाग को प्राप्त कर लेता है।

बोधिदुर्लभ भावना

श्री अमृतचंद्रसूरि ने बोधिदुर्लभ भावना का लक्षण किया है-

मोक्षारोहणनि: श्रेणि:, कल्याणानां परम्परा।

अहो कष्टं भवाम्भोधौ, बोधिर्जीवस्य दुर्लभा।।

मोक्षमहल में चढ़ने के लिए सीढ़ी के समान और कल्याणों की परम्परा ऐसी बोधि इस संसार समुद्र में जीव के लिए बहुत ही दुर्लभ है। अहो! यह बड़े कष्ट की बात है।

अध्यात्म भाषा में हिन्दी काव्य-बोधिदुर्लभ भावना–

दुर्लभ निगोद से स्थावर, त्रस पंचेन्द्रिय होना दुर्लभ।

दुर्लभ उत्तम कुल देश धर्म, रत्नत्रय भी पाना दुर्लभ।।

सबसे दुर्लभ निज को पाना, जो नित प्रति निज के पास सही।

दुर्लभ निज को पाकर निज में, स्थिर हो पाऊँ सौख्य मही।।

मराठी में बोधिदुर्लभ भावना-

दुर्लभ नरतनु असें तयाहुनि अति दुर्लभ जिनधर्म,

मिलता तुझसी का न च यतसी दहन कराया कर्म।।

यह मनुष्य की पर्याय दुर्लभ है और उससे भी दुर्लभ जैनधर्म है। इससे तुम्हें क्या नहीं मिलेगा, यह तो कर्मों को दहन करने वाला है।

कन्नड़ भाषा में बोधिदुर्लभ भावना-

भूजल तरुमोदलादेकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय पञ्चेन्द्रियवु।

निजकुल बलवा जातिय रूपवु शरीर बुद्धियु गुरुगुणवु।।

उत्तम सम्पद समाधि कोनेयल्िा दुर्लभवेंबुदु मरेयदिरु।

सत्तरु बदुकुव दारिय तोरुव श्री जिनचरणव तोरेयदिरु।।

इस जगत में पृथ्वी, जल, वनस्पति आदि स्थावर एकेन्द्रिय से त्रस पर्याय में दो इन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चार इन्द्रिय होना दुर्लभ है, पुन: पंचेन्द्रिय होना दुर्लभ है। इसको पाकर उत्तम कुल, बल, जाति, रूप, शरीर, स्वस्थता, बुद्धि और श्रेष्ठ गुणों का पाना दुर्लभ है। इन सबको पाकर भी उत्तम संयम पाना पुन: अंत में समाधिमरण प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है। इन सबको पाकर हे भव्य! तुम जिनराज के चरणों का आश्रय लेवो कि जिससे जन्म-मरण की परम्परा समाप्त हो जावे।

धर्म भावना

श्री अमृतचंद्रसूरि द्वारा कथित धर्म भावना-

क्षान्त्यादिलक्षणो धर्म:, स्वाख्यातो जिनपुंगवै:।

अयमालम्बनस्तम्भो, भवाम्भोधौ निमज्जताम्।।

क्षमा, मार्दव आदि लक्षण वाला धर्म है ऐसा श्री जिनेन्द्रदेव ने कहा है। यह धर्म भवसमुद्र में डूबते हुए जीवों को आलंबन देने वाला स्तंभ है।

अध्यात्मभाषा में हिन्दी काव्य-धर्म भावना-

जो भवसमुद्र में पतित जनों को, निज सुखपद में धरता है।

है धर्म वही मंगलकारी, वह सकल अमंगल हर्ता है।।

वह लोक में है उत्तम सबमें, औ वही शरण है सब जन को।

निज धर्ममयी नौका चढ़कर, मैं शीघ्र तिरूँ भवसिंधू को।।

मराठी भाषा में धर्म भावना-

सुरतरु सम जो पुरवि मनोरथ तारक या संसारी।

रत हो संतत त्या जिनधर्मी मिड़ेल मग शिवनारी।।

कल्पवृक्ष के समान जो मनोरथ को सफल करने वाला है और इस संसार से पार करने वाला है, उस जिनधर्म में तुम लोग रत होवो इससे तुम्हें मोक्षलक्ष्मी की प्राप्ति होती है।

कन्नड़ भाषा में धर्म भावना-

धर्मवे सिरियदु धर्मवे गुरियदु निजजीवनदा कृतियेल्ला।

मर्मवनरियलु सुरतरु चिन्तामणियिदकावुदु समनिल्ला।।

अडिगडियात्मगे सारुतलिरुवरु गुरुगळु संतत शान्तियलि।

कुडि कुडि धर्मामृतवनु मरेयदे केडदिरु तिरुगुत भ्रांतियलि।।

ई परि द्वादश भावनेयिर्पुदु तीर्थंकररिद भाविपरु।

भेदाभेददि तप्वदि आत्मन मुक्तिगे सागिसे श्रमिसुवरु।।

भवतनु भोगद वैराग्यव नी पोंदुत मोहव मेरेयण्णा।

भाविसु ई परि ज्ञानमतियु नी मोक्षदि चिरदिन मेरेयण्णा।।

इस जीवन में धर्म ही श्री है और धर्म ही श्रेष्ठ है, यह धर्म ही कल्पवृक्ष है, चिंतामणि है, इसके समान और कुछ भी नहीं है। हे आत्मन्! तुम यदि सतत शांति चाहते हो तो सर्व भ्रांति को छोड़कर इस धर्मरूपी अमृत का पान करो, पान करो, यही अजर अमर पद को देने वाला है।

यह धर्म संसार में सर्व मनोरथ को पूर्ण कर अनेक अभ्युदयों को प्रदान करता है पुन: सर्व कर्मों का नाश कर मोक्षसुख देने वाला है। धर्म के बिना इस जगत में कुछ भी सार नहीं है, ऐसी भावना बार-बार भाते रहने से यह धर्म आत्मा को परमात्मा बना देता है।

इन द्वादश भावनाओं को तीर्थंकरों ने भी भाया है, पुन: भेद और अभेद रत्नत्रय को प्राप्त कर आत्म- तत्त्व का चिंतवन करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लिया है इसलिए आप भी संसार, शरीर और भोगों से वैराग्य प्राप्त कर हे ज्ञानमति! अथवा ज्ञान में ही बुद्धि जिनकी ऐसे हे भव्य! तुम मोह को छोड़ो और पुन:-पुन: इन बारह भावनाओं को भाते रहो कि जिससे मोक्ष को जल्दी ही प्राप्त कर लेवो।

श्री कुन्दकुन्ददेव ने ‘बारह अणुपेक्खा’ ग्रंथ में जिस क्रम से इन बारह भावनाओं को रक्खा है उसी क्रम से मूलाचार में भी रक्खा है। अनंतर उमास्वामी आदि आचार्यों द्वारा रचित इन अनुप्रेक्षाओं में अन्तर भी है किन्तु आजकल प्रसिद्धि में परवर्ती आचार्यों का क्रम देखा जाता है।

श्री कुन्दकुन्दकृत बारह भावनाओं का क्रम-

| १. अध्रुव, | २. अशरण, |

| ३. एकत्व, | ४. अन्यत्व, |

| ५. संसार, | ६. लोक, |

| ७. अशुचित्व, | ८. आस्रव, |

| ९. संवर, | १०. निर्जरा, |

| ११. धर्म, | १२. बोधिदुर्लभ। |

तत्त्वार्थसूत्र का क्रम-

| १. अनित्य, | २. अशरण, |

| ३. संसार, | ४. एकत्व, |

| ५. अन्यत्व, | ६. अशुचि, |

| ७. आस्रव, | ८. संवर, |

| ९. निर्जरा, | १०. लोक, |

| ११. बोधिदुर्लभ, | १२. धर्म। |