स्याद्वाद चन्द्रिका में विनय एवं भक्ति प्रकाषन

गुणों में अनुराग को भक्ति कहते हैं वह मार्दव, विनय भाव सहित होती है। परिणामों में जब मृदुता कोमलता प्रादुर्भूत होती है, मान-मद की कठोरता का विलय होता है तभी मार्दवयुक्त पूज्य पुरुशों एवं आयतनों के प्रति पे्रम और वात्सल्य गुण का स्फुरण होता है। इस अनुराग का अनुभव अंतर्मन में होता है, आराध्य के प्रति समर्पण होता है। इससे वाणी मुखरित होने लगती है और “शरीर भी कोमल लता के समान विनम्र हो जाता है।

तभी उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य दषलक्षण रूप धर्म का स्वरूप सम्मुख उदित होता है। समस्त धर्मपरिणति का मूल भक्ति को ही कहा जा सकता है। विषेश तौर से पंचम काल, दुःखमाकाल में भक्ति, पूजा, अर्चना, गुणस्मरण और स्तुति आदि का विषेश महत्व है।

यह ही प्रमुख एवं प्रबल सहारा है, क्योंकि परिणाम इस युग में प्रायः संक्लिश्ट ही होते हैं जिनमें उच्च ध्यान आदि की संभावना क्षीण ही है। आंत्र्त रौद्र का ही प्रभाव सर्वत्र दृश्टिगोचर होता है।

नियमसार की प्रस्तुत टीका की लेखिका माता जी ने इस ग्रंथ में स्थान-स्थान पर अपेक्षित भक्तिभाव प्रदर्षित किया है। पाठक को संभवतः यह अनुभव हो कि यह मूल विशय से हटकर जो प्रयत्न किया गया है वह अप्रासंगिक है एवं टीका का दोश है किन्तु जब विषाल दृश्टि से, समन्वित दृश्टि से, चहुंमुखी ओर से देखा जाय तो यह विचार स्वयं ही विशयान्तर सिद्ध होगा। मैं पाठकों को स्मरण दिलाना चाहूंगा निम्न अन्य कुछ प्रमुख आध्यात्मिक टीका कृतियों के भक्ति प्रसंगों का,1- समयप्राभृत आ० कुन्दकुन्द कृत विषुद्ध एवं उत्कृश्ट ध्यान मूलक ग्रंथ है। इसकी आ० अमृतचन्द्र सूरि कृति कलष काव्य मय आत्मख्याति नामक प्रसिद्ध टीका है।

इसमें शुद्ध नय की विवक्षा में कहा गया है, अर्हन्त भगवान के “शरीर की पूजा से अर्हन्त की पूजा नहीं होती। आ० अमृतचन्द्र सूरि की टीका में इसका भाव मात्र इसी रूप में व्यक्त कर सकते थे किन्तु उन्होंने इसके साथ ही निम्न कलष काव्य लिखकर प्रकृत गाथाओं की टीका को पूर्ण किया है । निम्नलिखित रूप में अवलोकनीय है-

कान्त्यैव स्नपयन्ति ये दष दिषो धाम्ना निरुद्धन्ति ये।

धामोद्दाममहस्विनां जनमनो मुश्णन्ति रूपेण ये।

दिव्येनध्वनिना सुखं श्रवणयोः साक्षाच्क्षरन्तोऽमृतं।

वन्द्यास्तेऽश्टसहस्रलक्षणधरा तीर्थेष्वरा सूरयः।। 24।।

वे तीर्थंकर और आचार्य वन्दनीय हैं। कैसे हैं वे (तीर्थंकर) अपने शरीर की कान्ति से दषों दिषाओं को धोते हैं- निर्मल करते हैं, अपने तेज से, उत्कृश्ट तेज वाले सूर्यादि के तेज को ढक देते हैं, अपने रूप से लोगों के मन को हर लेते हैं दिव्यध्वनि से कानों में साक्षात् सुखामृत बरसाते हैं और वे जिन एक हजार आठ लक्षणों के धारक हैं।

नित्यमविकारसुस्थितसर्वांगमपूर्वसहजलावण्यम्।

अक्षोभमिव समुद्रः जिनेन्द्ररूपं परं जयति।। 26।।

1-निरन्तर अविकार, सुस्थित एवं सर्वांग ही अनुपम, अपूर्व और सहज सौंदर्य युक्त जिनेन्द्र भगवान, अक्षोभ समुद्र के समान परम सुंदर रूप सदा विजयी हो अर्थात् जिनेन्द्र प्रभु की जय हो।

जिनेन्द्र भगवान का यह गुणस्तोत्र आत्मख्याति की शोभावृद्धि ही कर रहा है। परवर्ती जयसेनाचार्य आदि टीकाकारों ने या अन्य ग्रंथकारों ने इसकी आलोचना नहीं की है। जयसेन स्वामी ने तो अपनी टीका में सर्वत्र व्यवहार रूप भक्ति, ज्ञान, चारित्र आदि की साधनता को गुणस्थान परिपाटी से उपादेय बताया है वहां पठनीय है।

2- समयसार कलष के पद्यमय हिन्दी अनुवाद समयसार नाटक के रचयिता पंडित प्रवर बनारसी दास जी तो पूर्व में एकान्त निष्चयाभास के पीड़ित रोगी रह चुके थे उनकी अग्रिम रचनाओं में भी निष्चय नय की प्रमुखता ही विशयानुसार परिलक्षित होती है। उन्होंने भी समयसार नाटक में भक्तिपरक काव्य समायोजित किए हैं एक स्थल दृश्टव्य है-

कबहूं सुमति हैं कुमति को विनाष करै

कबहूं विमल ज्योति अंतर जगति है।

कबहूं दया है चित्त करत दयाल रूप

कबहूं सु लालसा ह्नै लोचन लगति है।।

कबहूं आरती है के, प्रभु सन्मुख जावै

कबहूं सु भारती है बाहर बगति है।

धरै दसा जैसी तब करै रीति तैसी ऐसी

हिरदै हमारे अरहन्त की भगति है।। 14।।

समयसार कलष का मंगलाचरण जहां अध्यात्ममय है वहीं नाटक समयसार में मंगलाचरण रूप कई छंद व्यवहार भक्तिमय ही है। इनमें भगवान पाष्र्वनाथ के विषेश गुणगान कर भक्ति प्रकट की गई है।

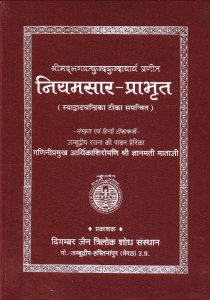

3- नियमसार प्राभृत की आ० पद्मप्रभदेव कृत तात्पर्यवृत्ति प्रथम प्राप्त टीका है जो प्रायः अध्यात्म रस से ओत प्रोत ही है। इसमें भी आचार्य देव ने स्वयं भी भक्ति रूप कलष काव्य रचित किये हैं। उन्होंने अन्य भक्तिकाव्यों के उद्धरण भी दिये हैं। वहां दृश्टव्य हैं निम्नलिखित “लोक आदि।

अभिमतफलसिद्धेरभ्युपायः सुबोधः

स च भवति सुषास्त्रात्तस्य चोत्पत्तिराप्तात्।

इति भवति स पूज्यस्तत्प्रसादात्प्रबुद्धैः

न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति।।

यहां आप्त भगवान की पूजार्हता सिद्ध कर उनकी पूजा के माध्यम से उपकारस्मरण की पे्ररणा दी गई है।

उपरोक्त विवेचन से स्पश्ट है कि टीकाकारों के द्वारा अध्यात्म ग्रंथों में भी भक्तिपरक रचना एवं उद्धरणों का प्रस्तुतीकरण गुण के लिए ही है। महान आचार्यों के कार्यों को तो आदर्ष मानना ही पडे़गा।

ऐसा प्रतीत होता है कि आर्यिका ज्ञानमती ने उसी परम्परा का अनुसरण किया है। अंतर यह है कि स्याद्वाद चन्द्रिका में भक्ति का समावेष अधिक होकर अतिरेक सा प्रकट करता है। सम्माननीय लेखिका तो संभवतः कृतज्ञता एवं अपनी भाव विषुद्धि हेतु ही इस अतिरेक को मानती होंगी। परन्तु हम पाठकों अथवा श्रोताओं को तो गुण ग्रहण करना ही इश्ट है कहा भी है-

मनः वचसि काये पुण्यपीयूशपूर्णा

त्रिभुवनमुपकारश्रेणिभिः प्रीणयन्तः।

परगुणपरमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं

निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः।।

आषय यह है दूसरों के परमाणु मात्र अल्पगुण को पर्वत के समान बड़ा मानकर अपने हृदय में प्रसन्न रहने वाले सज्जन पुरूश प्रषंसा के पात्र हैं। हमें भी प्रकृत भक्ति प्रकरणों को गुणकारी मानकर उनसे भाव विषुद्धि करना चाहिए क्योंकि वर्तमान में परमभक्ति या ध्यान हमारे लिए संभव नहीं है।

प्रस्तुत टीकाग्रंथ स्याद्वाद चन्द्रिका में विषेश भक्ति प्रकाषन के निम्न कारण ज्ञात होते हैं।

1- टीकाकत्र्री ज्ञानमती एक महाव्रती आर्यिका सन्त हैं। सन्त का जीवन एक खुली किताब होता है। वह अपनी स्वाभाविक परिणति को छिपाने में असमर्थ होता है। माता जी के व्यक्तित्व में भक्ति राग सहज रूप में आपूरित है। प्रायः उनके जीवन और साहित्य में भगवद्भक्ति, पूज्य नवदेवताओं की भक्ति दृश्टिगोचर होती है। इसी स्वभाव के कारण उन्होंने अध्यात्म ग्रंथ नियमसार में भी भक्ति प्रकाषन का कार्य किया है वह सहज में बन गया प्रतीत होता है। वे अपने को रोक नहीं सकी हैं पुनष्च टीकाकार कुछ न कुछ तो अपने स्वभाव के अनुकूल प्रकट करता ही है।

2- मूलगंरथ में भी कतिपय गाथायें भक्तिरस के प्राकट्य से परिपूर्ण हैं। उदाहरणार्थ परम भक्ति अधिकार में भी निम्न गाथा दृश्टव्य है-

मोक्खगयं पुरिसाणं गुणभेदं जाणिऊण तेसिं पि।

जो कुणइ परमभत्तिं ववहारणयेण परिकहियं।।135।।

यहां व्यवहार नय की भक्ति को भी परम भक्ति स्वयं कुन्दकुन्द ने निरूपित किया है। अतः लेखिका को भी टीका में भक्तिरस का समावेष करना इश्ट रहा होगा। हां इतना अवष्य है कि किन्हीं किन्हीं स्थलों पर प्रकरण के अभाव में भी भक्ति के वाक्यों को सम्मिलित करना अतिरिक्त सा है संभव है कि पाठकों को अरूचिकर प्रतीत हो किन्तु वह पाठक को अनिश्ट तो है ही नहीं तथा उसमें गुण ग्रहण की प्रवृत्ति, स्वाध्यायी की आदत होनी चाहिए।

3- भक्ति के अभाव में पाठक के लिए अध्यात्म का निरन्तर आस्वादन संभवतः माता जी को दुरूह ज्ञात हुआ होगा अतः भक्ति को उन्होंने स्थान स्थान पर समाविश्ट किया। खैर जो भी हो इतना तो स्वीकार करना ही चाहिए कि जैसे मणि स्वर्ण से भिन्न होती है फिर भी मणि काचन योग प्रषंसनीय ही माना जाता है उसी प्रकार दृश्टिकोण हमें प्रस्तुत टीका के संदर्भ में भी लेना उचित है। अध्यात्म रस और भक्ति रस का योग भिन्न भिन्न स्वरूप होने पर भी अलंकार रूप में ही है।

यहां हम भक्ति प्रकरणों की सुशमा को वर्णित करने का कुछ प्रयत्न करेंगे। नियमसार की गाथा 19 के अंतर्गत आ० कुन्दकुन्द स्वामी ने द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों की विवक्षा से जीवों की स्थिति का वर्णन किया है। ज्ञातव्य है कि 22 तीर्थंकरों को छोड़कर भगवान ऋशभदेव और भगवान महावीर के काल में श्रोताओं में वक्र परिणामों का सद्भाव ग्रंथों में उल्लिखित है।

इसी हेतु भगवान महावीर को अपने “शासनकाल में आवष्यक रूप से अनेकान्त पर अधिक बल देना पड़ा है। यह उनका समयोपयोगी महत् उपकार है। कुन्दकुन्द देव ने उक्त गाथा में अनेकान्त के अंष नयों का प्रयोग किया ही है। इस स्थल पर टीकाकत्र्री ने भगवान महावीर के उपकार का स्मरण करते हुए उनके अनेकान्त मय मार्ग को, परम्परा को पंचम काल के अन्त तक प्रसारित करने वाले गौतम गणधर से लेकर अंतिम वीरांगज मुनिनाथों को नमन किया है।

प्रस्तुत उपक्रम अनेकान्त दृश्टि के प्रति गुणानुराग रूप भक्ति ही है। उनके “शब्दों में भक्त का पावन ह्दय प्रतिविम्बित होता जान पड़ता है, निम्न पंक्तियां अवलोकनीय हैं-

‘‘श्रीमहावीरस्वामिनांशासनमविच्छिन्नप्रवाहेणदुश्शमकालस्यान्तपर्यन्तंनेतुंसक्षमगौतमगणधरप्रभृत्यंतिमवीरांगजमुनिनाथेभ्यो नित्यं मे नमोऽस्तु।’’

भक्ति के अनेक रूप होते हैं। स्याद्वाद चन्द्रिका में कतिपय स्थलों पर व्यवहार भक्ति के मुख्य केन्द्र अपने से परस्वरूप इश्ट देवता का स्मरण रूप वर्णन है तो कहीं पर निजात्मा के गुणों, जोकि पर से भिन्न हैं, में अनुरागपूर्वक रूचि का वैभव। यह स्पश्ट है कि अपने से भिन्नआत्मिक उज्ज्वल गुणों से परिपूर्ण पूज्य आयतनों की भक्ति के माध्यम से ही निज आत्म द्रव्य में अनुराग उत्पन्न होता है।

इसीलिए उनकी भक्ति भी आवष्यक है पर यह सब स्वात्म भक्ति के कार्य को सम्पन्न कर विलीन हो जाती है। गाथा क्रमांक 37 के भावार्थ में टीकाकत्र्री ने यह भाव व्यक्त किया है कि छह द्रव्यों के अंतर्गत भी जो “शष्वत “शुद्ध, बुद्ध, नित्य, निरंजन, निर्विकार, चैतन्य चिंतामणि रूप मेरा आत्मा है उसे मैं नित्य नमस्कार करती हू।

इस प्रकार स्वयं ही स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए स्वयं का स्वयं से, स्वयं में नमस्कार किया गया है। माता जी ने अन्य भी कतिपय भक्ति प्रकरणों के समान ही इस प्रकरण का भी हिन्दी अनुवाद नहीं लिखा है। संभव है कि वे हिन्दी पाठकों के लिए टीका से इन प्रकरणों को अलग रखना चाहती हों या स्वाभाविक रूप से दृश्टि का ओझलपना हुआ है। इसका परिज्ञान तो उनको ही है।

प्रस्तुत नियमसार टीका के लेखन कार्य में माता जी के स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के कारण व्यवधान पड़ चुका था।

5 बरसों के अंतराल के बाद पुनः लेखन प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने हस्तिनापुर में जम्बू द्वीप स्थित सुमेरू पर्वत के चैत्यालयों की भक्ति सहित वंदना की जिससे यह कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो। यहां उन्हीं के हिन्दी अनुवाद रूप भक्ति विनय युक्त “शब्दों को प्रस्तुत करना उपयोगी रहेगा।

अब अकृत्रिम और अनादिनिधन ऐसे सुदर्षन मेरू महागिरिराज को हृदय में स्मरण करके उसको परोक्ष रूप से पुनः पुनः नमस्कार करके सामने नेत्र से दिख रहे कृत्रिम जोकि उस अकृत्रिम की प्रतिकृति रूप है, इसी सुमेरु पर्वत की, उसमें स्थित त्रिभुवनतिलक नाम के सोलह जिनालयों की और उसमें विराजमान सर्व जिन प्रतिमाओं की मन-वचन-काय की शुद्धिपूर्वक बार बार वंदना करके बहुत काल के व्यवधान के अनंतर इस स्याद्वाद चन्द्रिका का लेखन कार्य मेरे द्वारा पुनः प्रारंभ किया जा रहा है, यह निर्विघ्नतया पूर्णता को प्राप्त हो इस भावना से पंच परमेश्ठी की चरण “शरण लेकर मेरे द्वारा यही प्रार्थना की जा रही है।’’

इन उद्धृत पंक्तियों से प्रकट होता है कि माता जी के हृदय में कितना भक्तिराग है जो कि सहज ही आकर प्रकट हो जाता है। इस अध्यात्म ग्रंथ की टीका में जहां भी अवसर मिला उन्होंने पूजा अर्चन, भक्ति, विनय, वंदना, स्मरण, गुणानुवाद और नमस्कार आदि “शब्दों के साथ भक्ति का प्रकाषन किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तुत टीका ग्रंथ में लगभग एक चैथाई (1/4) भाग भक्ति प्रसंग का ही है।

व्यवहार चारित्राधिकार में क्रमषः अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुओं पंच परमेश्ठियों के स्वरूप वर्णन सहित उनके प्रति बहुमान प्रदर्षन विषेश रूप से किया गया है। पूरा अध्याय ही मानो भक्ति अधिकार लग रहा है। आचार्य कुन्दकुन्द ने तो मात्र स्वरूप वर्णित किया है परन्तु माता जी ने विविध उद्धरणों सहित भक्ति भावना रूप नमस्कार प्रस्तुत किया है। यह विषेशता ही कही जायेगी। इस अधिकार की अंतिम गाथा 79 में माता जी ने भक्ति की अभिव्यक्ति की है, जिनका शासन अविच्छिन्न रूप से जयषील हो रहा है, जगती की और मेरी शंति के लिए उन शातिनाथ जिनेष्वर को नमस्कार होवे।

जिनागम में अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु (पंच परमेप्ठी) जिनधर्म, जिनागम, जिन चैत्य और चैत्यालय ये नव देवता हैं जो पूज्यता को प्राप्त हैं।

स्याद्वाद चन्द्रिका में गौतम स्वामी रचित चैत्यभक्ति, दैवसिक प्रतिक्रमण तथा धवला टीका के प्र्रामाणिक उद्धरणों सहित इन नव देवताओं की पूज्यता स्थापित करते हुए इन्हें इसी अधिकार में बार बार नमस्कार किया गया है।

टीकाकत्र्री का कथन है कि इस मनुश्य लोक में जितने भी सिद्ध निशीधिका स्थान है उन सबको नमस्कार हो भक्ति का फल क्या है इस प्रकार प्रष्न होने पर ज्ञातव्य है कि स्तुतिपथ का उल्लंघन कर चुके ऐसे अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी के अधिपति अरहन्तदेव और उनके चैत्यों (प्रतिमाओं) की स्तुति सर्व आस्रव का निरोध करने वाली हैं अतः अरहंत आदि की भक्ति के प्रसाद से अपने आत्म तत्व की सिद्धि करना चाहिए। वास्तव में भक्ति और मुक्ति का निकट का नाता है।

भक्ति साधन है और मुक्ति साध्य। ज्ञानमती माता जी ने ऊध्र्वलोक, मध्य लोक और अधोलोक सिद्धायतनों, सिद्धनिशीधिकाओं अष्टापद पर्वत, सम्मेदशिखर गिरनार, पावापुर, चम्पापुर, मध्यमा नगरी और हस्तबालिका मण्डप तथा ढाई द्वीप एवं असंख्यात द्वीप समुद्रों में जो भी निशीधिकायें हैं सबको बारंबार नमस्कार किया है।

ज्ञानमती माता जीवंत भक्ति का रूप है। देष के विभिन्न तीर्थों जैसे हस्तिनापुर, जम्बू द्वीप, अयोध्या, मांगीतुंगी, कुण्डलपुर आदि के प्रति अनुराग से तथा ज्ञान ज्योति, भगवान ऋशभदेव श्रीविहार आदि के प्रति समर्पण से तथा प्रवचनवात्सल्य के प्रति उनके विपुल साहित्य सृजन से यह ज्ञात होता है कि वस्तुतः भक्ति उनके अंतरंग हृदय में आप्लावित है। कहीं बाहर से ओढ़ी हुई नहीं है। जब भक्ति का प्रवाह उमड़ता है तो सर्वत्र रजनीगन्धा की सौरभ के समान प्रभावक रूप में दृष्यमान होता है।

नियमसार की प्रस्तुत टीका में उनका गुणानुराग लेखनी के माध्यम से मुखरित हुआ दृश्टिगत होता है उसकी छटा इंद्रधनुश जैसी प्रतीत होती है। पूज्यों के अनेक रूप हैं उनकी स्तुति के भी वैसे ही अनेक रूप इस कृति में विद्यमान हैं। यह अभिन्नता एवं विभिन्नता दोनों को लिए हुए है। उनके निर्मल मृदु, सरल, हृदय से निर्गत वाक्य श्रोता के मन को भी विषुद्ध बनाने में सक्षम हैं।

पू० आर्यिका ज्ञानमती माता जी स्वाध्याय तप के विविध आयामों की अभ्यासी विदुशी हैं।

पाठकों के मन में कोई शंका समाधान के अभाव में कुण्ठित न बनी रहे, यह उनका प्रयत्न रहा है। अध्यात्म विशय में भक्ति प्रसंगों के समावेष विशयक पूर्व में जो “शंका व्यक्त की गई थी एवं उसका सम्भव कारण ही प्रस्तुत किया गया था। उसी विशय में स्वयं माता जी ने स्वयं शंका उठाकर ठोस समाधानकिया है उसे यहां प्रस्तुत करना विशयानुकूल होगा, दृश्टव्य है गाथा क्रमांक 79 का हिन्दी अनुवाद ‘‘

शंका- यतियों के तेरह प्रकार के चारित्र में घोर से घोर चारित्र प्रधान है। वह वैराग्य मार्ग है और पंच परमेश्ठी आदि को नमस्कार आदि करना भक्ति मार्ग है।

पुनः वैराग्य मार्ग में अनुराग रूप भक्ति मार्ग को ग्रहण करना कैसे बनेगा? अथवा महान आचार्य श्री के द्वारा यह बिना प्रकरण का विशय क्यों लिया गया है ?

समाधान – ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि वैराग्य और अनुराग दोनों ही परस्पर में अविरोधी दिख रहे हैं जैसे किसी पुरूश में मित्र और “शत्रु का संबंध एक साथ है अथवा पिता और पुत्र का संबंध एक साथ है, कोई पुरूश अपने मित्र का मित्र है और अपने “शत्रु का “शत्रु है।

एक ही समय में उसमें दोनों संबंध हैं। कोई भी मनुश्य अपने पुत्र का पिता है और पिता का पुत्र भी उसी समय में है। उसी प्रकार सराग संयमी महामुनि संसार, “शरीर, भोग आदि से वैराग्यवान् होते हुए तथा घोर तपष्चरण का अनुश्ठान करते हुए भी अर्हन्त आदि में अनुरागवान् देखे जाते हैं। दूसरी बात यह है कि रत्नत्रय का प्रथम अवयव जो सम्यक्त्व है वह भक्ति इस नाम से भी कहा गया है।’’

माता जी ने व्यवहार चारित्राधिकार में तो भक्ति की प्रतिश्ठा आ० कुन्दकुन्द के अनुसार नियम के अंतर्गत ही की है। कुन्दकुन्द स्वामी ने तो संकेत मात्र किया है तथा टीकाकार आचार्य पद्मप्रभमलधारी देव ने अपनी तात्पर्यवृत्ति टीका में कुछ पल्लवन किया है किन्तु माता जी ने तो भक्ति रस को पुश्पित, सुरभित एवं फलित कर अपने टीकाकार व्यक्तित्व को व्यक्त किया है।

मोक्षमार्ग में संलग्न होने के कारण उन्हें भक्ति की रसानुभूति स्वतः ही है उस अनुभूति को रसाभिव्यक्तीकरण के रूप में टीका में वे स्वयं प्रकट हुई प्रतीत होती हैं। रसानुभूति और रसाभिव्यक्ति में कौन प्रधान है बड़ा है यह तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर निर्भर करता है।

समाज की दृश्टि से विचार करें तो रसाभिव्यक्ति का महत्व अधिक है क्योंकि उसी के द्वारा तो परहित संभव है। स्वकल्याण के दृश्टिकोण से रसानुभूति स्वयं के लिए होने से अधिक महत्व रखती है। नियमसार की प्रस्तुत टीका स्याद्वाद चन्द्रिका में दोना रूप भी हमें दृश्टिगोचर होते हैं।

अपनी अनुभूति आनंद प्रवाहिणी प्रक्रिया को निरन्तरता प्रदान करने हेतु यह उनके (स्वयं के सुख के) लिए भी अति उपयोगी है। यही भाव गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरित मानस की उत्थानिका में ‘स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा’ आदि पद से व्यक्त किया है।

प्रातः स्मरणीय अध्यात्म के मूर्धन्य मणि आ० अमृतचन्द्र सूरि ने समयसार की आत्मख्याति टीका के प्रारंभ में कलष में यही भाव, स्व-विषुद्धि का भाव व्यक्त किया है। वे समयसार की व्याख्या से अनुभूति की परम विषुद्धि अर्थात् शुद्धात्मानुभव की आकांक्षा रखते हैं। यह अभिव्यक्तिकरण अनुभूति के लिए ही है।

यदि टीकाकार अपने स्वभावानुसार, अपनी रूचि से पाठकों हेतु कुछ विशयांतर सी लगती सामग्री प्रस्तुत करता है तो वह उनके लिए गुणकारी है। गुणग्राहकों को तो यह भक्ति रुचिकर एवं अध्यात्म की पाचक प्रतीत होगी, इतर जनों को यदि कुछ अप्रिय या अप्रासंगिक लगे भी तो उनके इस आषय से टीकाकार के श्रम का अवमूल्यन नहीं होगा। पुनष्च स्वाद का ज्ञान प्रत्येक को तो होना अषक्य है। रथ्यापुरूशों के लिए तत्वज्ञान चर्चा कार्यकारी होना संभव नहीं होता। उनकी बात पर गौर करना तो अबुद्धिमत्ता ही होता है।

नियमसार प्राभृत में आचार्य कुन्दकुन्द ने निष्चयप्रत्याख्यान अधिकार में समस्त “शुभ-अषुभ विकल्पों से निवृत्त होकर आत्मा के ध्यान को गाथा क्रमांक 95 के अंतर्गत निष्चयप्रत्याख्यान निरूपित किया है। एतद्विशयक व्याख्या में टीकाकत्र्री ने व्यवहार प्रत्याख्यान को भी साधन रूप में अवतरित किया है तथा उसमें भक्तियों को समाविश्ट किया है।

इसमें निरूपित है कि साधु आहारचर्या से पूर्व लघुसिद्ध भक्ति का पाठ करते हैं तथा आहार के पष्चात पुनः लघुसिद्ध भक्ति, भक्ति पढ़कर प्रत्याख्यान ग्रहण करते हैं तथा गुरु के समीप जाकर लघुसिद्ध भक्ति, योगिभक्ति तथा आचार्य भक्ति पाठ पूर्वक आचार्य की वंदना करते हैं। यहां ज्ञातव्य है कि प्रस्तुत महान अध्यात्म ग्रंथ की टीका का नाम स्याद्वाद चन्द्रिका है अतः इस संज्ञा की सार्थकता भी अनेकांत, स्याद्वाद के प्रस्फुरण में है।

जहां भी निष्चय का वर्णन आया है टीकाकत्र्री ने उसके साधन के रूप में इसमें व्यवहार को पद पद पर प्रस्तुत किया है। वह टीका की प्रकृति के अनुकूल है। भक्ति करना भी व्यवहार ही है अतः निष्चय के साथ इसका मित्रता का नाता है। प्रत्याख्यान प्रकरण में भी यही दृश्टिगत होता है।

टीकाकत्र्री को केवल साध्य निष्चय रत्नत्रय का निरूपण टीका करते समय अधूरा सा प्रतीत होता है वह संभवतः वर्तमान द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप परिस्थिति को दृश्टिगत कर ही है। आ० समन्तभद्र स्वामी ने भी इस कलिकाल में संभव अपवाद से मोक्षार्थियों को सावधान रहने और वचनों की अनयता अर्थात् एकान्त से दूर रहने का उपदेष दिया है, निम्न पर दृश्टिपात करें-

कालः कलिर्वा कलुशाषयो वाश्रोतुः प्रवक्तुः वचनानयो वा।

त्वच्छासनैकाधिपतित्वलक्ष्मी-प्रभुत्वषक्तेरपवाद हेतुः।। 5।।

नियमसार की गाथा क्रमांक 121 निष्चय प्रायष्चित्त प्रकरण में कायोत्सर्ग का वर्णन किया गया है।

कायाईपरदव्वे थिरभावं परिहरत्तु अप्पाणं।

तस्स हवे तणुसग्गं जो झायइ णिव्वियप्पेण।। 121।।

कायादि परद्रव्यों में स्थिरभाव का त्याग कर जो निर्विकल्प रूप से आत्मा का ध्यान करते हैं उनके कायोत्सर्ग होता है। गुण और गुणी की अभेद विवक्षा में गुणयुक्त साधु ही कायोत्सर्ग है। ऐसे परमतपोधन का प्रसंग आने पर टीकाकत्र्री पू० आर्यिका ज्ञानमती माता जी को कायोत्सर्ग के सर्वोत्कृश्ट उपमान भ० गोम्मटेश्वर का सहज रूप से स्मरण हुआ और वे उनके प्रति गुणानुराग को प्रकट करने का लोभ संवरण न कर सकीं। यह विनयी भक्त की कोई अद्भुत प्रवृत्ति ही होती है, उन्होंने टीका में लिखा है-

‘‘यस्य चरणयोरहिभिः वल्मीकं निर्मितं,वृष्चिकसर्पादयष्च कायस्योपरि आरोहणावरोहणैः क्रीडां चक्रुः,आसंवत्सरं प्रतिमायोगमास्थाय निद्रातन्द्राक्षुत्पिपासादि-विजयिने तस्मै श्रीबाहुबलिस्वामिने नमः।’’

कितने भाव विभोर होकर ये नमस्कार के “शब्द मातृश्री के हृदय से निकलकर टीका के आभरण रूप में सुषोभित हो रहे हैं।

ग्रंथ रचना शैली के ज्ञाता पुरुशों को प्रस्तुत टीका में भक्ति विनय का अतिरेक सा प्रतीत होता होगा किन्तु सामान्य जन मानस को प्रिय ही अनुभूत होगा।

उदाहरणार्थ वर्तमान में दूरदर्षन पर रामायण एवं महाभारत, श्रीकृश्ण आदि धारावाहिकों में भक्ति का अतिरेक कभी कभी इतिहास कथा को विस्मृत करता हुआ सा ज्ञात होता है परन्तु आम तौर पर इन धारावाहिकों के दिन हेतु लोग प्रतीक्षारत रहते हैं तथा अपने अन्य कार्यों की उपेक्षा कर देते हैं।

इसी प्रकार प्रस्तुत टीका का पाठक भी भक्त्यंष के प्रति आकर्शित होकर अध्यात्म विशय शुश्कता में भी रसास्वादन के समीप रहता है। यह गुण ही कहा जायेगा। फिर हम लोगों को भी ‘‘परगुणपरमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निजह्दि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः’’ की विरलता को दूर कर गुणग्रहण की भावना में रत रहना चाहिए।

स्याद्वाद चन्द्रिका के भक्ति प्रकरण की एक विषेशता है कि पूज्य पदों की, आयतनों की संख्या के माध्यम से भी विनय भाव प्रदर्षित किया गया है। अन्य स्थानों पर हमें आंकड़ों की उपलब्धि खोज करने पर होती है परन्तु इस टीका में यह सहज ही उपलब्ध है।

सुमेरु पर्वत के जम्बू द्वीप के, मध्य लोक के, ढाई द्वीप के, ऊध्र्व, अधोलोक के अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या प्रस्तुत करते हुए विनय प्रदर्षित किया गया है वहीं अतीत, अनागत, वर्तमान चैबीसी के तीर्थंकरों को, तीन कम नौ करोड़ साधु परमेश्ठियों को भी नमस्कार पूर्वक स्मरण किया गया है।

परमसमाधि अधिकार के प्रारंभ में भगवान ऋशभदेव से वद्र्धमान पर्यन्त चतुर्विंषति तीर्थंकर महाप्रभुओं के चैदह सौ बावन गणधर देवों को नमस्कार किया गया है इसी प्रकार अन्यत्र भी संख्या परिमाण पूर्वक भक्ति प्रदर्षित की गई है। चूंकि गाथा 121 के अंतर्गत परमसमाधि का प्रकरण है और वीतराग चारित्र की अविनाभावी परमसमाधि रूप परिणति में गौतमादि गणधर प्रमुख हैं अतः इस अधिकार में उनकी प्रमुखता लेकर प्रथमतः उनकी अर्चना की गई है।

पू० आर्यिका ज्ञानमती ने प्रायः अधिकारों का प्रारंभ करते हुए उत्थानिका रूप ही सर्वप्रथम विषेश भक्ति एवं विनय प्रकट किया है। यह उनकी अंतःकरण के मार्दव, भक्ति गुण का प्रमाण है। यह पाठकों को भी भक्ति रस की निश्पत्ति करके उदीप्त कर, संचारित कर स्थायी बनाने हेतु प्रबल कारण हो सकता है। यहां विशय विस्तार का भय त्याग करते हुए हम कतिपय स्थलों को प्रस्तुत करने के आकांक्षी हैं। ये स्थल नवीन शैली युक्त टीका की शोभा को चार चांद लगाते हैं। प्रतीत होता है मानो प्रकृत टीका वाक्य, अधिकार के मंगलाचरण रूप ही हैं।

जीवाधिकार के प्रारंभ में तो टीकाग्रंथ का मंगलाचरण ही विनय विषेश का द्योतक है पाठकगण स्वयं ग्रंथ में देख लेवें।

अजीवाधिकार गाथा 20 में दृश्टव्य है-

‘‘अतिस्थूलस्थूलपृथ्वीकायिकरत्नमयपरिणतान् चतुःषताश्टपंचाषदकृत्रिमाना-द्यन्तजिनालयान् त्रिकरणषुद्ध्या त्रिसन्ध्यं प्रणमाम्यहम्।’’

यह मध्य लोक के 458 अकृत्रिम चैत्यालयों का स्वरूप वर्णन करते हुए उनकी वंदना स्वरूप टीकांष है। सम्यग्ज्ञानाधिकार (षुद्धाभावाधिकार) (गाथा क्रमांक 38)-

‘‘स्वपरभेदविज्ञानजनितस्वषुद्धात्मतत्व-श्रद्धानज्ञानानुचरणलक्षणदर्षन विषुद्धयादिभावनाबलेन समुत्पादित

तीर्थकरप्रकृतिनामकर्मनिमित्तेन येशां जन्माभिशेको येशु पंचमेरूशु जायते, तेभ्यस्तत्राषीतिजिनचैत्यालयेभ्य च नमो नमः।’’

इस स्थल में तीर्थंकरों के जन्माभिषेक से पवित्र पंचमेरू के अस्सी अकृत्रिम जिनालयों को नमस्कार किया गया है। सम्यग्ज्ञान से दर्षन विषुद्धि आदि सोलह कारण भावनाओं का सम्बन्ध स्थापित किया गया है।

‘‘अथाद्ये जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे इह खलु दुश्शमकालेऽपि त्रयोदष-

विधचारित्रधारिणो ये केचिन्निग्र्रंथदिगम्बरा मुनयो विहरन्ति कृतिकर्मविधिपूर्वकं तान् सर्वान् प्रणमाम्यहम्।’’

इस स्थल पर टीकाकत्र्री ने इसी भरत क्षेत्र के वर्तमान सभी तेरह प्रकार चारित्रधारी दिगम्बर मुनिराजों को प्रणाम किया है।

नियमसार प्राभृत के अंतिम शुद्धोपयोगाधिकार में प्रथम ही आ० कुन्दकुन्द स्वामी ने केवली भगवान के निष्चय और व्यवहार से ज्ञाता दृश्टापने का कथन किया है। यहां मुख्य रूप से सयोग केवली जिन का प्रकरण है अतः टीकाकत्र्री माता ज्ञानमती जी का भक्त हृदय स्वाभाविक रूप से अनायास ही उनकी वंदना हेतु आकर्शित हुआ है और उन्होंने उत्थानिका में सर्वप्रथम ही निम्न प्रकार संख्या प्रस्तुत करते हुए उन्हें नमस्कार किया है,

‘‘अश्टषतसहस्राणि अश्टानवतिसहस्राणि द्वयुत्तरपंचषतानि च सयोग-केवलिजिनानां संख्यास्तानहं त्रिकरणषुद्धयांजलिं बद्ध्वां षिरसा नमस्यामि।’’

अर्थ– आठ लाख अठानवे हजार पांच सौ (बयासी ?) दो (898502) सयोग केवली जिन होते हैं उन सबको मैं अंजली जोड़कर त्रिकरण शुद्धिपूर्वक सिर झुकाकर नमस्कार करती हूँ।’’

इसी प्रकार अधिकारों की व्याख्या के प्रथम ही भक्ति विनय का प्राकट्य अवष्य ही इस टीका की विषेशता है जो अन्य ग्रंथों में दृश्टिगत नहीं होती। पाठकों को ग्रंथ में अवष्यमेव देखना चाहिए। भक्ति या सम्यग्दशर्न रत्नत्रय अर्थात नियमसार का प्रथम अवयव है उसका विषेश समावेष गुणकारी है।

जिनागम में चारित्र दो प्रकार वर्णित है, वीतराग चारित्र और सराग चारित्र। वीतराग चारित्र तो परम उपेक्षा संयम रूप है, जिसमें मन, वचन, काय की समस्त क्रियाओं का परिहार होता है। सराग चारित्र प्रवृत्ति रूप है। साधु की मन वचन काय की समस्त शुभ (प्रषस्त) प्रवृत्ति सराग चारित्र में परिगणित है ।

इसमें भक्ति भी समाविश्ट है। नियमसार में सराग चारित्र के प्रकरण के अंतर्गत टीकाकत्र्री ने आ० कुन्दकुन्द स्वामी के आषय को पल्लवित करते हुए भक्ति एवं विनय की उपयोगिता का वर्णन किया है। इसके बिना श्रमण की गति ही संभव नहीं है। प्रषस्त राग मोक्षमार्ग में ले जाने वाला है तथा विशय कशाय से बचाने वाला है। इसकी अपेक्षित महिमा का अवमूल्यन उचित नहीं है। माता जी प्रषस्त रागरूप भक्ति का महत्व निम्न “शब्दों में व्यक्त करते हुए निरूपित करती हैं-

‘‘तद्विपरीतः (अप्रषस्तरागविपरीतः) अर्हत्सिद्धश्रुतगुर्वादिशुकृतानुरागः प्रषस्तो गीयते।प्रातःकालीनपूर्वदिक्रक्तिमावत् प्रकाषमुन्मील्य मोक्षमार्गे नयति।’’

इसके विपरीत (अप्रषस्तराग से विपरीत) अर्हत्, सिद्ध, शस्त्र, गुरु आदि में किया गया अनुराग (भक्ति) प्रषस्त कहलाता है। प्रातःकाल की पूर्व दिषा की लालिमा के समान यह प्रकाष को प्रकट करके मोक्षमार्ग में ले जाने वाला है।’’परम भक्ति अधिकार में आ० कुन्दकुन्द कहते हैं –

सम्मत्तणाणचरणे जो भत्तिं कुणइ सावगो समणो।

तस्स दु णिव्वुदिभत्ती होदि त्ति जिणेहिं पण्णत्तं।। 134।।

सम्यग्दशर्न, ज्ञान और चारित्र में जो श्रावक और श्रमण भक्ति करते हैं उनके ही निर्वाण भक्ति होती है।

यहां ध्यान देने योग्य है कि स्वयं मूल ग्रंथकार भक्ति का यथेश्ट मूल्यांकन करते हैं। निर्वाण भक्ति और रत्नत्रय भक्ति की एकता करते हैं। आ० कुन्दकुन्द ने प्रसिद्ध 10 भक्तियों की रचना कर श्रावक और श्रमण दोनों को ही भक्ति की प्रेरणा दी है। इसी आषय को ध्यान में रखकर निर्वाण भक्ति के प्रसंग में आ० ज्ञानमती जी ने भी इसका स्पश्टीकरण करते हुए तीर्थंकर निर्वाण क्षेत्रों की वंदना निम्न “शब्दों में की है, जिससे साधारण पाठक को भी रूचि जागृत हो।

‘‘कैलाषगिरिचम्पापुरीपावापुरीऊर्जयन्तसम्मेदगिरिप्रभृतिनिर्वाणभूमयःत्रिकरण- षुद्ध्या नमोऽस्तु मे।’’

यह आ० कुन्दकुन्द देव की निर्वाण भक्ति के अंष

‘‘अद्वावयम्मि उसहो चंपाए वासुपुज्ज जिणणाहो।

उज्जंते णेमिजिणो पावाए णिव्वुदो महावीरो।

वीसं तु जिणवरिंदा अमरासुर वंदिदा धुदकिलेसा।

सम्मेदे गिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसिं।’’

का ही रूप है। इसकी उपयोगिता अनुभव कर माता जी ने प्रस्तुत स्थल पर प्रकट किया है।

अति सामान्य दृश्टि से टीका का पारायण करने पर पाठक को संभवतः प्रतीत होगा कि क्या टीकाकत्र्री ने अतिरेक युक्त भक्ति एवं विनय का प्रकाषन किया है, क्या वे इस प्रकार मूल विशय से परे हट गई हैं, क्या विद्वज्जनों के मत में यह टीका का दोश है ? परन्तु थोड़ी सी विवेकयुक्त एवं समन्वित दृश्टि से देखकर यह अनुभव होगा कि यह निर्मूल है। विषेश तौर से मूलग्रंथ कार के ही भक्ति प्रकाषन पर ध्यान देने से तो व्याख्या के अंतर्गत भक्ति की उपयोगिता का परिज्ञान अवष्यमेव होगा।

नियमसार में परमभक्ति अधिकार यद्यपि निष्चयनय की प्रमुखता लिए वर्णन करता है तथापि उसमें भी आ० कुन्दकुन्द स्वामी ने व्यवहार नयाश्रित भक्ति का महत्व मुनि एवं श्रावक दोनों के लिए उपदेषित किया है। यह ऊपर उद्धृत गाथा क्रमांक 134 में स्पश्ट है। श्रावक “शब्द का प्रयोग नियमसार में मात्र एक बार किया गया है। इससे प्रकट है कि श्रावक तो व्यवहार भक्ति का ही पात्र है। साधु दोनों का अधिकारी है।

निर्वाण भक्ति के अंतर्गत टीकाकत्र्री ने निर्वाण क्षेत्रों की वंदना की है वहीं गाथा क्रमांक 135 के अंतर्गत आ० कुन्दकुन्द देव के आषयानुसार मोक्ष प्राप्त जीवों के प्रति अत्यंत अनुराग पूर्ण भक्ति करने की पे्ररणा दी है। प्रस्तुत गाथा की टीका करते हुए माता जी ने उल्लेख किया है कि क्षेत्रकालगतिलिंग आदि 12 अनुयोगों से सिद्धों की भक्ति करना चाहिए। उनके गुणस्मरण पूर्वक भक्ति का निर्देष दिया है।

आ० कुन्दकुन्द व पूज्यपाद देवनन्दी के द्वारा रचित प्राकृत एवं संस्कृत भाशा में रचित दष भक्तियों की विभिन्न परिपे्रक्ष्यों में (अर्थात् किस प्रकरण में कौन सी भक्तियां पढ़नी चाहिए) उपयोगिता एवं अनिवार्यता का प्रकाषन मुक्षुओं हेतु किया है। यह आगम प्रमाण से निरूपित किया है। उनकी निम्न “शब्दावली सारांष रूप में ग्रहण करने योग्य है पालनीय है।

‘‘तात्पर्यमेतत् व्यवहारनयेन साधुभिः श्रावकैष्चापि नित्यं सिद्धादिपरमेश्ठिनस्तेशां-चरणरजोभिः पवित्रितस्थानानि तेशां च प्रतिकृतयोऽपि परमादरेण वंदनीयाः स्तवनीयाष्च।

अनया परमभक्त्या पापकर्मणां संवरोऽसंख्यातगुणश्रेणीनिर्जरा सातिषयपुण्यबन्धष्च जायते।’’

यहां तात्पर्य यह हुआ कि व्यवहार नय से साधुओं को और श्रावकों को नित्य ही सिद्ध, आचार्यादि परमेश्ठियों की, उनके चरणरज से पवित्र तीर्थ स्थानों की और उनकी प्रतिमाओं की भी परम आदर से वंदना तथा स्तुति करते रहना चाहिए। इस परम भक्ति से पाप कर्मों का संवर होता है, असंख्यात गुणश्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है और सातिषय पुण्य बन्ध भी होता है।

यहां यह स्पश्ट है कि मोक्षप्राप्ति के लक्ष्यबिन्दु को दृश्टि में रखकर जो भक्ति होती है उसे ही निप्काम, अनीचा और निदान रहित भक्ति कहते हैं। आ० कुन्दकुन्द और टीकाकत्र्री ज्ञानमती माता जी ने व्यवहार भक्ति जो कि पंच परमेश्ठियों आदि के आश्रय से होती हैं उसे परम भक्ति कहा है वह अषुद्ध नय से ही समझना चाहिए।

क्योंकि स्वयं मूलग्रंथकर्ता ने निर्विकल्प समाधि अवस्था को निष्चयनयाश्रित भक्ति कहा है भक्ति अधिकार में यह दृश्टव्य है। भक्ति के दो रूप होते हैं, 1- निष्चय भक्ति, 2- व्यवहार नयाश्रित भक्ति। निष्चय भक्ति तो परावलम्बन रहित मात्र आत्मस्थिति एवं गुप्ति रूप है, जहां वन्द्य वन्दक भाव ही विलीन, आत्मा से एकाकार हो जाता है।

व्यवहार भक्ति प्रषस्त पर के आश्रय से होती है। इसमें पांचों परमेश्ठी, चैत्य, चैत्यालय, जिनवाणी, जिनधर्म और तीर्थ आदि की उपासना, वंदना, पूजा, अर्चना गर्भित होती है। अभ्युदय और निःश्रेयस फल की प्राप्ति के लिए पूज्य आयतनों की भक्ति करना अनिवार्य है। यह समस्त वर्णन पू० ज्ञानमती जी ने परम भक्ति अधिकार की प्रारंभिक गाथाओं 135-36-37 की टीका के अंतर्गत सविस्तार किया है वहां पठनीय है,मननीय है, प्रषंसनीय है। वह सब समीचीन टीकांष है जो मूल ग्रंथकार के आषय का प्राकरणिक पल्लवन रूप है।

ज्ञानमती माता जी कृतज्ञ हृदयों की आदर्ष हैं। पूर्व काल के पूज्य महापुरूशों के गुणानुराग के साथ ही उन्होंने मोक्षमार्ग में अपने उपकारी गुरूओं का टीका में अत्यंत समादर के साथ स्मरण करके उनकी वंदना भी की है। चारित्र चक्रवर्ती आ० शान्तिसागर जी, आ० देषभूशण जी तथा विषेश रूप से अपने आर्यिका दीक्षागुरू पं०पू० 108 आ० वीरसागर जी महाराज के प्रति अपनी विनयांजली प्रस्तुत की है।

विषेशता यह है कि उनका समस्त भक्ति प्रकाषन मूलग्रंथ के अपेक्षित प्रसंग के अंतर्गत ही किया है। आवष्यकता अनुभव हुई तो अपेक्षित मोड़ देकर भी विशय को प्रस्तुत एवं स्पश्ट किया है। यह भक्ति की अजस्र धारा की कमनीय प्रकृति कही जा सकती है। निष्चय परमावष्यक अधिकार की टीका का उपसंहार करते हुए टीकाकत्र्री ने जो भावना व्यक्ति की है वह अवष्य ही ध्यान देने योग्य है-

हिन्दी अनुवाद – ‘‘निष्चय आवष्यक को प्राप्त कराने में समर्थ जो व्यवहार आवष्यक है वे मेरे भी परिपूर्ण होवें, इस भावना से मुझे महाव्रत को होने वाले धीर, वीर, गंभीर, गुणों के समुद्र, षिश्यों के ऊपर अनुग्रह करने में कुषल चतुर्विध के धुर्य-प्रधान आचार्य श्री वीरसागर गुरूवर्य को मन वचन काय की “शुद्धि पूर्वक मेरा नमस्कार होवे।’’

यहां निष्चय परमावष्यक से व्यवहार आवष्यकों का तथा व्यवहार आवष्यकों से आवष्यक प्रदाता गुरू आचार्य श्री वीरसागर जी से संबंध स्थापित कर उनके विस्तृत गुणों का स्मरण कर कृतज्ञता ज्ञापन एवं नमस्कार कर माता जी ने टीका में भक्ति विनय रस का संचार कर एक अच्छी कड़ी संयोजित की है।

पूजा भक्ति में द्रव्य, क्षेत्र, भाव के साथ काल की पूज्यता भी सम्मिलित होती है। महापुरूशों के कल्याणकों के द्वारा विभिन्न विषिश्ट कालावधियां भी प्रषस्त एवं पवित्र हो जाती हैं। उदाहरणार्थ तीर्थंकरों के निर्वाण गमन के समय भी पूज्य माने जाते हैं। दीपावली अंतिम तीर्थंकर श्री वद्र्धमान देव के निर्वाण गमन से संपृक्त पव है।

आर्यिका ज्ञानमती माता जी जब नियमसार के शुद्धोपयोगाधिकार की गाथा क्रमांक 176 की टीका लिख रही थीं उसमें मुक्तिगमन का प्रसंग उपस्थित हुआ जो कि निम्न गाथा से स्पश्ट होता है, दृश्टव्य है-

‘‘आउस्स खएण पुणो णिण्णासो होइ सेसपयडीणं।

पच्छा पावइ सिग्घं, लोयग्गं समयमेत्तेण।। 176।।

आयु का क्षय हो जाने पर पुनः प्रकृतियों का नाष हो जाता है अनन्तर शघ्र ही समयमात्र में वे भगवान लोकाग्र को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात् मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं।’’

उसी दिन भ० महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक की पूजा हुई थी दीपावली का पर्व था अतः टीकाकत्र्री माता जी ने अपनी प्रकृति के अनुकूल ही उनको विषेश नमस्कार करके अपनी प्रत्युत्पन्न मति और प्रषस्त भक्ति भावना का परिचय दिया है। उन्होंने स्वयं लिखा है कि दीपावली मनाने का प्रकरण सामने होने से टीका में समयोचित ही यह भक्ति का समावेष किया है। नवीन वर्श स्वयं अपने अपने संघ तथा समस्त जीवों के लिए मंगलदायी हो यह कामना की है।

मन की पवित्रता सबसे बड़ा लक्ष्य होता है विषेश कर साधु वर्ग के लिए तो यह साधना का केन्द्रबिन्दु ही होता है। चित्त की पवित्रता का सबसे प्रबल माध्यम भक्ति ही है। स्याद्वाद चन्द्रिका में इस उद्देष्य हेतु प्रयुक्त निम्न वाक्य अवष्य ध्यान देने योग्य है जो भक्ति के प्रायः समस्त रूपों को रूपायित करता है ।

‘‘इत्यवबुध्य निरंतरसुखदुःखबाधाक्षुत्तृशादिरहितानां त्रिभुवनगुरूणाम्भक्तिस्तुतिवन्दनाराधनोपासनाजपानुस्मरणगुणकीर्तनध्यानादिभिः स्वमनः पवित्रीकर्तव्यम्।’’”

ऐसा समझकर निरंतर त्रिभुवनगुरु सिद्धों की भक्ति, स्तुति, वंदना, आराधना, उपासना, जाप्य, अनुस्मरण, गुणकीर्तन और ध्यान आदि के द्वारा अपना मन पवित्र करना चाहिए।

प्रस्तुत टीका में माता जी ने मूलग्रंथकार आचार्य कुन्दकुन्द देव की महिमा का भी वर्णन करते हुए उनको भी बार बार वंदन किया है। टीका के अंतिम भाग में यह विस्तार से पठनीय है।

प्रस्तुत अवसर्पिणी काल में भगवान ऋशभदेव धर्मतीर्थ या व्रत तीर्थ प्रवर्तक माने गये हैं। वे अधिकृत, इश्ट एवं अभिमत तीनों ही प्रतिश्ठित देवत्व के आदर्ष रूप में प्रतिश्ठा एवं पूजार्हता को प्राप्त है। उन्हीं के साथ राजा श्रेयांस को दानतीर्थ प्रवत्र्तक की संज्ञा प्राप्त है, क्योंकि सर्वप्रथम दानमार्ग इन्हीं से प्रारंभ हुआ है। पू० माता जी ने इन दोनों का, पवित्र युगल का भावपूर्ण स्मरण गाथा क्रमांक 106 की टीका के अंतर्गत किया है, पंक्तियां यहां प्रस्तुत करता हूँ –

‘‘ते जयन्तु धर्मतीर्थप्रवत्र्तकाः श्री पुरूदेवतीर्थकरा यैः प्रकटिताहारप्रत्याख्याना-दिमुनिचर्या विधिरद्यावधि साधुभिः परिपाल्यते। येभ्यष्चैकवर्शचतुर्विंषतिदिवस- पर्यन्तमुपोशितेभ्य इक्षुरसाहारं दत्वाराजा श्रेयांसकुमारो दानतीर्थप्रवत्र्तको जातः, पष्चातेशामेव गणधरो भूत्वा मुक्तिश्रियमवाप्नोत् तैः साद्र्धं सोऽपि जयतात्।’’

इससे विदित होता है कि टीकाकत्र्री ने रचनाकारों के द्वारा अस्पर्षित स्थलों को भक्ति के सहज प्रवाह के रूप में प्रकाषमान किया है। स्याद्वाद चन्द्रिका के नामानुरूप ही धर्मतीर्थ और दानतीर्थ की साध्य साधनता का नय विवक्षा से उद्घोश किया है। ज्ञातव्य है कि पू० आर्यिका ज्ञानमती ने अपने प्रारंभिक जीवन के स्वाध्याय में आ० पद्मनन्दिदेव विरचित प×चविंषतिका नामक महाग्रंथ का लाभ प्राप्त किया था।

उन्होंने अपनी जीवनी में स्मृतियों के क्षणों में उस ग्रंथ का बड़ा उपकार माना है। उपर्युक्त व्रततीर्थ एवं दानतीर्थ का अपूर्व वर्णन उन्होंने उसी ग्रंथ से ज्ञात किया होगा। पाठकों के हितार्थ प×चविंषतिका वह प्रकृत “लोक यहां उद्धृत करना सार्थक होगा, अवलोकनीय है-

जीयाज्जिनो जगति नाभिनरेन्द्रसूनुःश्रेयो नृपष्च कुरुगोत्रगृहप्रदीपः।

याभ्यां बभूवतुरिह व्रतदानतीर्थेसारक्रमे परमधर्मरथस्य चक्रे।।1।।

जिनके द्वारा उत्तम रीति से चलने वाले श्रेश्ठ धर्मरूपी रथ के चक्र (पहिए) के समान व्रत और दान रूप दो तीर्थ यहां आविर्भूत हुए हैं वे नाभिराज के पुत्र आदि जिनेन्द्र तथा कुरूवंष रूप गृह के दीपक के समान राजा श्रेयांस भी जयवन्त होवें। आषय यह है कि भगवान आदिनाथ ने व्रतों का प्रचार करके तथा राजा श्रेयांस ने दान विधि का प्रचार करके जगत का कल्याण किया है। इसीलिए ग्रंथकार मुनि श्री पद्मनन्दि ने यहां व्रततीर्थ के प्रवत्र्तक स्वरूप से भगवान आदि जिनेन्द्र का तथा दानतीर्थ के प्रवर्तक स्वरूप से राजा श्रेयांस का भी स्मरण किया है।

उक्त आषय से ही ज्ञानमती माता जी ने भी नियमसार टीका में भ० ऋशभदेव एवं राजा श्रेयांस का बहुमानपूर्वक इस प्रसंग में विनय किया है।

जिनागम में सम्यग्दर्षन (नियमसार का प्रथम अवयव) के पांच अभिव्यक्ति लक्षणों का उल्लेख किया गया है।

1- प्रषम, 2- संवेग, 3- आस्तिक्य, 4- अनुकम्पा, 5- निर्वेद।

ये सराग सम्यग्दर्षन के चिन्ह निरूपित किए गये हैं। इनमें आस्तिक्य भाव के प्रकाषन को भक्ति कहते हैं। पू० माता जी ने श्रद्धा, विष्वास, आस्तिक्य की तीन धाराओं को भक्तिरूप संगम में प्रवाहित करते हुए स्याद्वाद चन्द्रिका को सरस, “शतल एवं तरल बनाया है। नियमसार रूपी अध्यात्मामृत इसमें सर्वत्र समरसीभूत हुआ दृश्टिगोचर होता है।

तीन काल में बिना भक्ति और विष्वास के मुक्ति प्राप्त नहीं होती और नियमसार तो मोक्षोपाय और मोक्ष रूप फल का ही तो व्याख्यान करता है। अतः प्रस्तुत टीका में भक्ति, प्रकाषन का कीर्तिमान मोक्ष और मोक्षमार्ग का ही कीर्तिमान है।

आ० वादिराजसूरि ने भक्ति की महिमा का मोक्षप्राप्ति के प्रधान कारण के रूप में निम्न “लोक में जो वर्णन किया है वह उक्त की पुश्टि करने में सहायक होगा, अवलोकन करें- शुद्धे ज्ञाने शुचिनि चरिते सत्यपि त्वय्यनीचा-

भक्तिर्नोचेदनवधिसुखावचका कुचकेयम्।

“शक्योद्घाटं भवति हि कथं मुक्तिकामस्यपुंसःमुक्तिद्वारं परिदृढमहामोहमुद्राकवाटम्।।

अर्थात् हे प्रभो, शुद्ध ज्ञान और पावन चरित्र होने पर भी यदि आप में निश्काम भक्ति, जो कि अनंत सुख को प्राप्त कराने वाली कुंजी के समान है, नहीं हो तो मुक्ति चाहने वाले पुरूश को प्रगाढ़ मोह मुद्रा से अंकित किबाड़ों से बन्द मुक्तिद्वार खोलने की संभावना कैसे होगी अर्थात् नहीं।

स्याद्वाद चन्द्रिका में उपरोक्त प्रकार जो भक्ति रस का समावेष किया गया है उससे शश्क सा आभासित होने वाला अध्यात्म आर्द्र होकर सभी प्रकार के पाठकों को आनन्ददायक हो गया है। पुनष्च परम भक्ति, जिसे आ० कुन्दकुन्द के मन्तव्यानुसार टीकाकत्र्री ने नियम रूप में चरम लक्ष्य माना है उसकी सिद्धि भक्ति प्रकाषन व्यवहार बिना संभव नहीं है।