तीर्थंकर की दिव्यवाणी

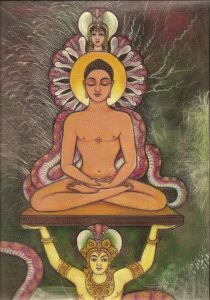

प्राचीन उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर यह कहा जाता है कि भगवान् महावीर की दिव्यदेशना राजगृह पर्वत के विपुलाचल (पहाड़ी) पर मिति श्रावण वदी (एकमं) १ के प्रात: प्रारम्भ हुई। यद्यपि भगवान् को वैशाख सुदी १० को केवलज्ञान प्राप्त हो गया था किन्तु सुयोग्य गणधर के बिना वाणी का प्रारम्भ ६६ दिन बाद सौधर्मेन्द्र के प्रयत्न द्वारा हुआ। भगवान समवशरण सभा में विराजमान हुए। सभी देव, मनुष्य, तिर्यंच, नारी, देवीगण निराबाध अपने—अपने स्थान पर सुस्थित हुए।

दिव्यध्वनि त्रिकाल या चतुष्काल लगभग २—३० घंटे एक बार में खिरती रही और भव्यजनों के आत्म कल्याणक का साधन बनी। प्रत्येक संज्ञी प्राणी ने इस वाणी को सुनकर अपने सन्देश का निराकरण किया। इस प्रकार भगवान् महावीर द्वारा धर्मचक्र की प्रवृत्ति हुई। वर्तमान जैन वर्ग इन्हीं भगवान् की छत्रछाया में अपना आत्मविकास करने का उद्यम कर रहे हैं। दिव्य ध्वनि के सम्बन्ध में आगामी आचार्यों ने अनेक प्रकार से विश्लेषण किया है।

प्रथम प्रश्न यह है कि भगवान के द्वारा उपदिष्ट तत्त्व ध्वनि के द्वारा होता है, या वाणी के द्वारा। ध्वनि का अभिप्राय है अनक्षर आवाज और वाणी का अर्थ है, अकारादि वर्णों की स्पष्टता और तज्जन्य अर्थ का स्पष्टीकरण। दोनों की प्रक्रियाएं एक दूसरे के विरुद्ध प्रतीत होती हैं।

यही कारण हुआ कि तीर्थंकर की दिव्यध्वनि को भिन्न—भिन्न आचार्यों ने अनेक प्रकार विश्लेषण कर प्राणिमात्र को आत्म—कल्याणकारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। मंगलाचरण रूप यह संस्कृत छंद है जिसमें कई विशेषणों द्वारा दिव्यध्वनि (जैन वचन) का स्वरूप लिखा है—

गंभीर मधुरं महनोहरतरं दोषव्यपेतं हितं,

कंठौष्ठादि वचो निमित्तरहितं जो वातरोधाअसम्।

स्पष्टं तत्तदभीष्टवस्तुकथकं निश्शेभाषात्मकं,

दूरासन्नसमं समं निरूपमं जैनं वच: पातु व:।।१।।

प. ता. वृ. पृष्ठ १७ अर्थात् गंभीर, मधुर, मनोहरतर, दोषरहित, हितकारी, कण्ठ होठ आदि वचन के निमित्त रहित, वायुरोध से रहित, स्पष्ट, इच्छित वस्तु कथनपरक सम्पूर्ण भाषात्मक, समीप और दूर से समान रूप से श्रवण योग्य जैन वचन हमारी रक्षा करें। तिलोयपण्णत्तिकार कहते हैं—

एदािंसणं भासा तालुवदंतोट्ठ कंठ वामारं।

परिहरिय एक्ककालं भव्व जणाणंद करभासो।।१—६२।।

अर्थात् दिव्य ध्वनि तालु, दाँत, ओठ, कण्ठ आदि के कम्पनादि व्यापार रहित एक समय में ही भव्य जनों का आनन्द देने वाली होती है। इसी बात को हरिवंश पुराण में भी पुष्ट किया गया है।

जिनभाषा धरस्पन्दमन्तरेण विजृंभिता।

तिर्यग्देवमनुष्याणां दृष्टिमोहमनीनशत्।।२/११३।।

अधर के स्पन्दन बिना निकली हुई जिनेन्द्र की भाषा तिर्यंच, मनुष्य, देवों के दृष्टि मोह को नाश करती हुई। परन्तु उक्त ग्रंथ में ही सर्ग ५८/३ में दिव्य ध्वनि चारों दिशाओं में दिखने वाले चार मुखों से निकलती है ऐसा कथन है। महापुराण के कत्र्ता लिखते हैं—

दिव्यमहाध्वनिरस्य मुखाव्जाान्मेष, स्नानुभृर्तििनरगच्छत्सु।

भव्यमनोगतमोहतमोध्नद्य्तदेष, यथैव तमोरित:।।२३/६९।।

बादलों के गर्जन का अनुकरण करने वाली भगवान् के मुख से निकली हुई दिव्य महाध्वनि भव्यजनों के मन के मोह महान् अंधकार को नष्ट करती हुई सूर्य के समान प्रकाशमान हुई। इसके आगे और भी स्पष्ट किया गया है कि—

प्रस्पटवर्णी निरगात् ध्वनि स्वायंभुवान्मुखात्।

अर्थात् भगवान् के मुख से स्पष्टाक्षर वाली ध्वनि निकल रही थी। तत्त्वार्थ र्वाितकार ने दिव्य ध्वनि की उत्पत्ति मुख से बतलाई है। सम्पूर्ण ज्ञानावरण के नाश होने पर केवली के जिव्हा इन्द्रिय के आश्रय मात्र से वक्तृत्व रूप परिणत होकर उसे सम्पूर्ण श्रुत का उपदेश करने वाली बतलाया है।

भिन्न—भिन्न आचार्यों के इन उद्धरणों से दो बातों का दृष्टिकोण सामने आ जाता है। कि तीर्थंकर की देशना दिव्य ध्वनि के द्वारा श्रोताजनों का मोहांधकार नष्ट करती है। यह बात तो सर्व सामान्य के लिये मान्य है किन्तु वह केवल मुख द्वारा उत्पन्न होती है या सर्वांग से इसमें विचार विकल्प है।

यह तो अनुभव सत्य है कि

यह तो अनुभव सत्य है कि किसी भी शब्द के अर्थ को समझने के लिये पूर्वा पर सम्बन्ध, क्षेत्र, काल, संकेत आदि का सहारा लिया ही जाता है। समवशरण के अनेक प्रकार के वाणी (अक्षर) रूप वचन सुनाने वालों के अलावा वे प्राणी भी हैं जो संकेतात्मक भाषा का परस्पर व्यवहार कर अपना अभीष्ट कार्य सिद्ध कर लेते हैं अत: एक विचार तो सुस्थिर हो जाता है कि प्रत्येक समवशरण स्थित प्राणी दिव्य ध्वनि को सुनकर अपने—अपने क्षयोपशम के अनुसार अपना सन्देह निराकरण कर आत्मतोष कर लेता है।

दूसरे स्थान—स्थान पर इस ध्वनि को मेघ गर्जना से तुलना की गई है। गर्जनोपरान्त मेघ द्वारा जल से तो तृप्ति होती है उसका कोई बटवारा या नाप तोल नहीं है वह तो सबकी तृप्ति करने वाली मात्र है। यही स्थिति भगवान की दिव्यध्वनि की होती है। सभा में स्थित प्रत्येक प्राणी अपनी क्षयोपशम शक्ति के अनुसार लाभ उठाता है।

अब रही यह ध्वनि सर्वांगीण होती है या मुख मात्र से। इस सम्बन्ध में परम्परा यही चली आ रही है कि केवली के ज्ञानावरण का पूर्ण नाश हो गया तो उनके शरीर के अंग प्रत्यंगों का क्या कार्य होता है। वे चलते बैठते विहार आदि करते हैं उनकी कायिक क्रिया स्वाभाविक होती है उसी प्रकार तीर्थंकर नाम कर्म के कारण उनके सर्वांगीण दिव्य ध्वनि का होना ही अधिकतर आचार्यों को अभिप्रेत है।

ताल आदि की सहायता उत्पन्न वाणी में अशेष भावात्मक अनन्त तत्त्व का प्रकाशन होना क्रम बद्धता की आशंका प्रकट कर सकता है। दिव्य ध्वनि को अनक्षरी कहा जाता है उसका प्रमुख कारण उपर्युक्त अनन्त तत्त्व का प्रकाशन ही है।

बुद्धि अतिशय धारी गणधर देव भी उसका अंश मात्र ग्रहण कर पाते हैं तो उसको किसी भी मर्यादा में रखना उपयुक्त नहीं जंचता। अनक्षरी का यही अभिप्राय है और जब वह श्रोता के कान में आती है तब वह अक्षर रूप परिणत होकर उसका संशय निवारण करती है।

आधुनिक विज्ञान की दृष्टि

आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी कुछ सामंजस्य इस विषय में किया जा सकता है। आज तरंगों के सम्प्रेषण से विश्वभर में शब्दावलियों को प्रेषित किया जाता है। और अनेक प्रकार के यन्त्रों के सहारे उन शब्दों को पकड़ा जाता है और शब्द श्रवण—श्रावण व्यवहार चलता है।

भगवान की ध्वनि भी बिना कोई अंग विशेष की प्रकम्पन किये शब्द वर्गणाओं को प्रेषित करती है और काययोग से आर्किषत हुए कर्म पुद्गल स्कंध स्वयं शब्द तथा भाषा का रूप ले लेते हैं और देशना की यह प्रक्रिया निराबाध नियमित रूप से चलती रहती है। अब हमें श्रोता के कर्ण विवर में आई हुई अक्षरात्मक वाणी के सम्बन्ध में भी विचार करना है।

दिव्य ध्वनि को निश्शेभावात्मक कहा गया है। आचार्य समन्तभद्र इसे सर्वभाषात्मक कहते हैं। धवला टीका में इसे १८ महाभाषा को ७०० लघुभाषात्मक लिखा है महापुराण में दिव्य ध्वनि एक होती हुई भी सातिशय पुण्य प्रकृति के कारण सभी के लिये संकेतात्मक भाषा रूप परिणत होती है ऐसा उल्लेख किया है।

उक्त सभी कथनों का निषकर्ष यही है कि जीवों के सन्देह निराकरण की अपूर्व क्षमता दिव्यध्वनि तथा दिव्यवाणी में है, उसका कोई उपमेय नहीं बनाया जा सकता है।

भगवान् महावीर का विहार क्षेत्र

भगवान् महावीर का विहार क्षेत्र मुख्यत: बिहार प्रदेश में ही रहा। मगध की भाषा मागधी कही जाती थी परन्तु महावीर भगवान् की दिव्यध्वनि अर्धमागधी भाषा में होती थी। इसका तात्पर्य यह रहा कि जिस भाषा का अर्धमागधी और अर्ध अंश अनेक भाषात्मक हो वह अर्धमागधी भाषा है। यह बात सर्वजन प्रसिद्ध है कि भगवान् महावीर की देशना का माध्यम सर्वजन साधारण भाषा थी।

वह सर्व भाषाओं के अनेक शब्दों से र्गिभत लोकप्रिय मधुर हितकारिणी थी अत: सभी जन उससे आत्मबोध प्राप्त कर लेते थे। उक्त कथन का अन्तिम सार यह है कि भगवान् के सर्वांग से उत्पन्न ध्वन्यात्मक दिव्यध्वनि जीवों के सन्देह तिमिर का नाश करने वाली होती है और वह कर्ण विवर में अक्षरात्मक भाषा रूप ही सुनने को मिलती है इसी कारण श्रोता आत्म—कल्याणोन्मुख होते हैं। उन्हें अपने प्रश्नों का समाधान पूर्णरूप से प्राप्त हो जाता है।

देशी व प्रमुख भाषा तथा अन्य समीपवर्ती अनेक भाषाओं के मिश्रण रूप शब्दावली के कारण इसे अर्धमागधी भाषा कहा जाता है जो व्यवहार परक है। भगवान् के तीर्थंकर प्रकृति का तीव्र सातिशय पुण्य विद्यमान है। उसके कारण पुद्गल शब्दों का परिणाम स्वाभाविक होता है। क्योंकि इन्द्रादि द्वारा समवशरण की व्यवस्था होती है अत: ध्वनि विस्तारादि क्रिया आज की तरह तब भी सम्भव थी।

पुण्य हि संमुखी नं चेत्सुखोपायशतेन किम्।

न पुण्यं संमुखी नं चेत्सुखोपायशतेन किम्।।

यदि आना पुण्य फलित होकर अनुकूल फल दे रहा है तो सैकड़ों सुख के उपायों से क्या ! और यदि पुण्य अनुकूल नहीं है तो सैकड़ों सुख के उपायों से क्या ! अर्थात् यदि पुण्य उदय के सम्मुख है तो वह स्वयं सुख दे देगा और यदि पुण्य कर्म उदय में नहीं आ रहा है तो सुख के उपायों की क्या आवश्यकता है ? क्योंकि बिना पुण्य के वे अपना फल नहीं दे सकते हैं। (अनगारधर्मामृत)