गुरुभक्ति की महिमा

गुरुभक्त्या वयं सार्ध-द्वीपद्वितयवर्तिनः।

वंदामहे त्रिसंख्योन नवकोटिमुनीश्वरान् ।।

वंदामहे त्रिसंख्योन नवकोटिमुनीश्वरान् ।।

ढ़ाई द्वीप में तीन कम नव करोड़ मुनिराज हैं उन सभी को गुरुभक्तिपूर्वक मेरा नमस्कार होवे। गुरुभक्ति से क्या होता है? आचार्यों ने बताया है-‘‘गुरुभक्ति संजमेण य तरंति संसार सायरं घोरं’’।

‘गुरुभक्ति से संयम प्राप्त होता है जो हमें घोर संसार सागर से पार कराने में सहायक है।’ ऐसी गुरुभक्ति इस पंचमकाल में भव्य श्रावकों के लिए कल्पवृक्ष के समान फल को देने वाली है। यह नियम है कि जब तक धर्म है, तब तक गुरु हैं और जब तक गुरु हैं तब तक धर्म है। परस्पर में दोनों का संबंध जुड़ा हुआ है।

तिलोयपण्णत्ति नामक ग्रंथ में वर्णन आया है कि

भगवान पुष्पदंत से लेकर भगवान धर्मनाथ तक तीर्थंकरों के तीर्थकाल में कुछ काल ऐसा गया है कि जिसमें धर्मरूपी सूर्य अस्त हो गया और वह सूर्य कैसा था? चतुर्विध संघ रूप। यह नियम है कि मुनि–आर्यिका नहीं होंगे तो श्रावक-श्राविका नहीं होंगे।

चतुर्विध संघ ही धर्मरूपी सूर्य है, जिसकी परम्परा भगवान ऋषभदेव के समय से चली आ रही है। प्रयाग नगरी जो आज आपको महाकुंभ का एक तीर्थ दिख रहा है, वह प्रयाग सर्वप्रथम धर्मरूपी सूर्य अर्थात् चतुर्विध संघ से ही प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ था।

‘‘प्रकृष्टो वा कृतस्त्याग प्रयागस्तेन कीर्तितः’’ भगवान ऋषभदेव ने वहाँ प्रकृष्ट रूप से त्याग किया था, दीक्षा ली थी और वहीं उन्हें वटवृक्ष के नीचे १००० वर्ष की तपस्या के बाद केवलज्ञान हुआ था इसलिए वह प्रयाग कहलाया तब वहीं चतुर्विध संघ की व्यवस्था बनी। पुरिमतालपुर के राजा ऋषभसेन जो कि भगवान ऋषभदेव के ही तृतीय पुत्र थे,

ने वहीं मुनि दीक्षा ली थी और भगवान के समवसरण में प्रथम गणधर का पद प्राप्त किया था, उनकी बड़ी पुत्री ब्राह्मी ने सर्वप्रथम आर्यिका दीक्षा लेकर गणिनी पद प्राप्त किया था, तब चतुर्विध संघ बना था, वही परम्परा आज भगवान महावीर के शासनकाल तक चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी।

कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक मुनिधर्म है, मुनि, आर्यिकाएं, क्षुल्लक, क्षुल्लिकाएं हैं, श्रावक-श्राविकाएं हैं तब तक धर्म परम्परा चलती रहेगी। आचार्यों ने उस चतुर्विध संघ की भक्ति आदि की महिमा का वर्णन करते हुए रत्नकरण्ड श्रावकाचार में बताया है-

उच्चैर्गोत्रं प्रणते-र्भोगो दानादुपासनात् पूजा।

भक्तेः सुन्दररूपं, स्तवनात् कीर्तिः तपोनिधिषु।।

भक्तेः सुन्दररूपं, स्तवनात् कीर्तिः तपोनिधिषु।।

अर्थात् उन महामुनियों, आर्यिकाओं, क्षुल्लक–क्षुल्लकादि पिच्छीधारी साधुओं को नमस्कार करने से उच्च गोत्र प्राप्त होता है, उनको दान देने से इस भव में तथा परभव में उत्तम-उत्तम सामग्री प्राप्त होती है, उनकी उपासना करने से सब लोगों का आदर प्राप्त होता है और उनकी भक्ति करने से सुन्दर रूप प्राप्त होता है। ऐसे तपोनिधि साधुओं की स्तुति करने से कीर्ति, प्रशंसा की प्राप्ति होती है और अयशकीर्ति का नाश होता है। गुरुभक्ति की एक छोटी सी घटना याद आती है-

कौशाम्बी राजा का परिचय

कौशाम्बी में राजा अतिबल राज्य करते थे, उनके पुरोहित सोमशर्मा के अग्निभूति और वायुभूति ऐसे दो पुत्र थे। माता-पिता के दुलार के कारण वे दोनों अनपढ़ रह गए। कालचक्र के प्रभाव से असमय में ही सोमशर्मा की मृत्यु हो गई।

पुरोहित पुत्रों को वज्रमूर्ख देख राजा अतिबल ने उन्हें पुरोहित पद न देकर किसी अन्य विद्वान को दे दिया तब उसे अपमान समझ दोनों भ्राताओं को अत्यधिक दुःख हुआ और उनमें पढ़ने की इच्छा जगी, अतः वे अपने मामा सूर्यमित्र के पास राजगृही गए और सारा वृत्तान्त कह सुनाया।

इनकी अध्ययन की प्रबल आकांक्षा देखकर मामा ने स्वयं उन्हें विद्याभ्यास प्रारंभ कराया एवं थोड़े समय में ही प्रकाण्ड विद्वान बना दिया। पुनः ये अपने नगर लौट आए एवं राजा अतिबल को अपनी विद्वत्ता का परिचय कराकर पुरोहित पद पर प्रतिष्ठित हो गए।

वास्तव में संसार में विद्या कामधेनु के समान मानी गई है। एक दिन संध्याकाल में सूर्यमित्र सूर्य को अर्घ्य चढ़ा रहा था कि उसकी अंगुली से राजकीय रत्नजटित अंगूठी निकल कर महल के नीचे तालाब में जा गिरी, पूजा के पश्चात् जब उसकी दृष्टि अंगुली पर पड़ी तब उसे ज्ञात होते ही कि ‘राजमुद्रिका कहीं गिर गई’ वह भय से कांप उठा।

तब किसी से सुनकर वह अवधिज्ञानी मुनिराज सुधर्म के समीप गया और करबद्ध हो अंगूठी के विषय में जिज्ञासा व्यक्त की, तब मुनि ने बताया कि सूर्य को अर्घ्य देते समय तालाब में खिले हुए एक कमल में वह अंगूठी गिरी है एवं प्रातः सूर्योदय होते ही कमल के खिलने के साथ ही मिल जाएगी, वह अगले दिन मुनि के कहे अनुसार मिल गई, तब सूर्यमित्र ने आश्चर्यचकित होते हुए यह सोचा कि मुझे भी यह विद्या सीखना चाहिए।

यह विचारकर वह सुधर्म मुनि के पास जाकर नमस्कार कर बोला-मुझे भी आप यह विद्या सिखा दीजिए तो महान कृपा होगी। मुनि ने कहा-मुझे यह विद्या सिखाने में कोई इंकार नहीं है पर बिना जिनदीक्षा लिए यह विद्या नहीं आ सकती।

तब सूर्यमित्र मात्र विद्या के लोभ में दीक्षा ले मुनि हो गया। सुधर्म मुनि ने सूर्यमित्र को मुनियों के आचार के शास्त्र तथा सिद्धान्त पढ़ाए, जिससे उसकी आंखे खुल गयीं। गुरुउपदेशरूपी दीपक द्वारा अपने हृदय के अज्ञान अंधकार को नष्ट कर वह जैनधर्म के प्रकाण्ड विद्वान हो गए। जिनका क्षयोपशम अच्छा होता है, पूर्व पुण्य होता है उन्हें ज्यादा सिखाना नहीं पड़ता।

आर्यिका रत्नमती माताजी ने जब दीक्षा ली, वह अत्यन्त वृद्ध थीं और ज्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थीं लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं सिखाया और उन्हें स्वयं सामायिक आदि आ गई और अच्छे से अच्छा स्वाध्याय करने लगीं। प्रायः कितनों को बहुत दिन तक पढ़ाना पड़ता है, यह अपना-अपना क्षयोपशम है। अब सूर्यमित्र यह चिन्तन करते थे-

जीवोद्रव्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्त्वसंग्रहः।

यदन्यदुच्यते किनचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः।।

यदन्यदुच्यते किनचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः।।

यह तत्त्वज्ञान होने के बाद उन्होंने चौरासी लाख योनियों में खोई अपनी आत्मा को प्राप्त कर लिया तब गुरु के द्वारा विद्या सिखाने हेतु पूछने पर कहते हैं कि मुझे वास्तविक ज्ञान मिल गया है अत: यह क्षणिक विद्या नहीं सीखनी है। बारह भावनाओं में धर्म भावना में कहा है-

धन कन कंचन राजसुख सबहि सुलभ करि जान।

दुर्लभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान।।

दुर्लभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान।।

अर्थात् धनसंपदा, स्त्री, स्वर्णादि व राज्यसुख इनकी प्राप्ति तो सुलभ है किन्तु इस संसार में यथार्थज्ञान की प्राप्ति दुर्लभ है। सूर्यमित्र मुनि यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर एक बार विहार करते हुए कौशाम्बी नगरी आए तब अग्निभूति ने उन्हें भक्तिपूर्वक आहार कराया और वायुभूति की धर्म में रुचि जागृत करने हेतु मुनिराज की वंदना करने को कहा परन्तु उसका फल उल्टा हुआ।

क्रोधित वायुभूति ने मुनि की मिथ्या आरोपों से निंदा कर बहुत भला-बुरा कहा और समझाने पर भी नहीं माना।

दान का फल

शास्त्रों में लिखा है कि जो साधु को पिच्छी दान देता है वह पुत्रवान और चिरायु होता है, कमण्डलु देने से नीरोगी-स्वस्थ होता है और पवित्रात्मा कहलाता है। आर्यिकाओं और क्षुल्लक आदि को वस्त्र देने से सुख-सम्पन्नता मिलती है और क्रम से शुक्लध्यान की प्राप्ति होती है एवं शास्त्रदान से ज्ञान की प्राप्ति होती है।

इसलिए लोग साधुओं को यह दान प्रदान करते हैं, इसकी महिमा ही विशेष है। अग्निभूति को वायुभूति के द्वारा मुनि का अपमान करने से बड़ा दुःख हुआ और वह मुनि के साथ वन में चला गया। वहाँ गुरु से धर्मोपदेश सुनकर वैराग्य हो जाने से दीक्षा लेकर तपस्वी बन गया। यह सूचना पाकर उसकी शीलवती स्त्री सोमदत्ता बड़ी दुःखी हुई और वायुभूति से कहा कि तुमने मुनि की वंदना न करके अपमान किया जिससे दुखी होकर वह मुनि बन गए।

यदि वे मुनि न हुए हों तो चलो हम उन्हे समझाकर वापस ले आवें। तब उस पापात्मा ने यह सुनकर क्रोधित हो अपशब्द कहते हुए भाभी को लात मारी और चला गया। सोमदत्ता को उसके व्यवहार से गहरा आघात लगा पर अबला होने के कारण वह कुछ न कर सकी तब उसने मन ही मन निश्चय किया ‘जिस पैर से तूने मुझे स्त्री होने के कारण मारा है उसका बदला मैं अभी तो न ले सकी, पर अगले जन्म में अवश्य लूंगी। कभी मैं तेरे इस पैर को खाऊंगी तभी मुझे संतोष होगा।’

ये वैर और स्नेह के संस्कार जन्म-जन्मान्तर तक चलते हैं। कालान्तर में वायुभूति सुकुमाल मुनि हुए और भाभी का जीव सियारनी हुआ और उसने मुनि को ध्यान करते हुए देखकर पूर्व भव के वैर से उनके पैर को खाया।

देखो! लौकिक स्वार्थवश भी दीक्षा लेने से सूर्यमित्र एक दिन केवली बन गए, उन्होंने लौकिक स्वार्थ से गुरुभक्ति की थी फिर भी उनके लिए फलीभूत हो गयी ऐसी इस गुरुभक्ति की महिमा है। शास्त्रों में वर्णन आया है कि प्रयाग में नमि-विनमि ने भगवान ऋषभदेव से राज्य मांगते हुए धरना दे दिया और नाना प्रकार से भगवान ऋषभदेव की भक्ति की, तब वनदेवता का आसन कांपा और उन्होंने उस भक्ति को फलीभूत कर उन्हें विद्याधरों का राजा बना दिया।

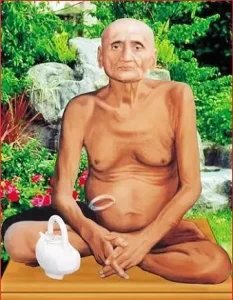

वास्तव में गुरुभक्ति मिश्री के समान सदैव फलदायी होती है। मैंने चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांतिसागर जी के पास रहकर उनकी कठोर तपश्चर्या, संयम, सच्ची तपस्या, निश्छल जीवन एवं अनुशासन आदि को देखा है। ऐसे गुरुओं की भक्ति कर आप सब अपने जीवन को सफल करते हुए एक दिन परम पूज्य पद को प्राप्त करें यही मंगल आशीर्वाद है।