षट्खण्डागम की सिद्धान्तचिन्तामणि टीका-युग की एक अपूर्व देन

अपनी मौलिक विचारधारा को आधार बनाकर स्वतन्त्र ग्रंथ का लेखन कर लेना तो सरल माना जा सकता है किन्तु पूर्वाचार्यों की सूत्ररूप वाणी का आधार लेकर उनके मनोभावों को दृष्टि में रखकर पूर्वापर आगम से अविरुद्ध वचनरूपी मोतियों की माला पिरोते हुए किसी सैद्धान्तिक सूत्रग्रंथ की टीका लिखना अत्यन्त दुरूह कार्य है। इसकी कठिनता तो मात्र वे विशिष्ट प्रबुद्धजन ही जान सकते हैं जिन्होंने या तो उन टीकाग्रंथों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया हो अथवा कोई ऐसा दुरूह लेखन कार्य किया हो। नीतिकारों ने इस विषय में कहा भी है-

विद्वान् एव विजानाति, विद्वज्जनपरिश्रमम्।

न हि वन्ध्या विजानाति, पुत्रप्रसववेदनाम्।।

अर्थात् बन्ध्या स्त्री जिस प्रकार पुत्र प्रसव की वेदना को नहीं जान सकती है, उसी प्रकार विद्वान के अतिरिक्त साधारण मनुष्य ग्रंथ लेखन के परिश्रम का अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। हमारे पूर्वाचार्यों ने अपने ध्यान आदि में से समय निकालकर महान परिश्रमपूर्वक लेखन करके जैन वाङ्मय का सारतत्व भयात्माओं के लिए प्रदान किया है।

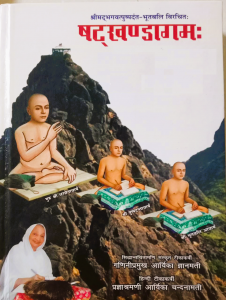

उनमें से ही भगवान महावीर की दिव्यध्वनि से प्राप्त अंग पूर्वों का ज्ञान जब लुप्तप्राय: होने लगा तब श्री धरसेनाचार्य की कृपाप्रसाद से आचार्ययुगल श्री पुष्पदन्त एवं भूतबली जी ने सूत्र ग्रंथों की रचना करके ‘षट्खण्डागम’’ नामक सिद्धान्त शास्त्र का निर्माण किया।

समय के अनुसार जहाँ संक्षेप रुचि वाले शिष्य का अभाव होने लगा वहीं स्थूलबुद्धि के धारक मनुष्यों में उन सूत्रों का सरल अर्थ जानने की जिज्ञासा भी उत्पन्न हुई पुन: आज से लगभग बारह सौ वर्ष पूर्व ‘‘श्री वीरसेन’’ नाम के महान् ज्ञानी आचार्य हुए जिन्होंने सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ—साथ प्राकृत और संस्कृत भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करके ‘‘षट्खण्डागम’’ सूत्रों पर ‘‘धवला’’ नाम की टीका का लेखन किया।

वर्तमान में इसी टीका के नाम पर ही ग्रंथ की पहचान हो रही है और अपने नाम के अनुरूप ही धवला ग्रंथ ज्ञानियों के मन को धवल—पवित्र करने में अमृत के समान है। इन ‘‘षट्खण्डागम’’ सूत्र ग्रंथों पर अन्य किन—किन आचार्यों के द्वारा टीका आदि लिखी गई हैं, यह प्रस्तुत ग्रंथ के मूल विषयवस्तु में दर्शाया गया है।

एक अतिशयकारी टीका का पुन: प्रादुर्भाव—

बीसवीं शताब्दी का यह अन्तिम दशक निश्चित रूप से परम सौभाग्यशाली मानना होगा जब भारतदेश ने पौद्गलिक शक्ति के फलस्वरूप अनेक वैज्ञानिक प्रगतियों के साथ ही आजादी की स्वर्णजयन्ती वर्ष में पोखरन (राजस्थान) के परमाणु विस्फोट के द्वारा अपनी स्वतंत्रता का अर्थ भी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करके दिखा दिया है ऐसे युग में आध्यात्मिक शक्तियों ने भी अपना विकसित रूप प्रगट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

आचार्य पुष्पदन्त—भूतबली द्वारा रचित इन षट्खण्डागम सूत्रों पर श्रीवीरसेनाचार्य के पश्चात् किसी भी आरातीय आचार्य अथवा विद्वान् ने लेखनी चलाने का उपक्रम नहीं किया था, वह उद्यम इस सदी की ऐतिहासिक नारी पूज्य गणिनीप्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी ने कर दिखाया है। जैसा कि उन्होंने स्वयं ग्रंथ की प्रारम्भिक भूमिका में अपने प्रतिज्ञावाक्य में कहा है—

‘‘अस्य षट्खण्डागमग्रंथराजस्य षट्टीका: श्रूयन्ते, परंतु वर्तमानकाले एका धवलाख्या एवं टीका उपलभ्यते।

अस्या: टीकाया आधारेणैव विशेषतया स्वस्य ज्ञातुमर्हाणि प्रकरणान्युद्धृत्योद्धृत्य क्वचित्प्राकृतपंक्ती: क्वचित्प्राकृत

पंक्तीनां संस्कृतछायां कृत्वा अन्येषामपि ग्रंथानां विशेषोद्धरणानि अपि संगृह्य मयेयं सिद्धान्तचिन्तामणि—र्नामधेया टीका लिख्यते।

अर्थात् इस षट्खण्डागम ग्रंथ की छह टीकाएं सुनी जाती हैं किन्तु वर्तमान में एकमात्र धवला नाम की टीका ही उपलब्ध है। इस धवला टीका के आधार से ही स्वयं विशेष जानने की इच्छा से अनेक प्रकरणों को वहाँ से ज्यों के त्यों उद्धृत करके, किन्हीं प्राकृत पंक्तियों की संस्कृत छाया करके, किन्हीं प्रसंगोपात्त विषयों को सरल करने के लिए अन्य ग्रंथों के विषय उद्धरणों को भी संग्रहीत करके मेरे द्वारा यह ‘‘सिद्धान्तचिन्तामणि’’ नाम की टीका लिखी जा रही है।

सरलता एवं पापभीरुता का अद्वितीय उदाहरण—

उपर्युक्त पंक्तियों में टीकाकत्र्री की स्पष्टवादिता वास्तव में उनकी पूर्ण ईमानदारी एवं पापभीरुता का परिचायक है किन्तु आज प्राय: अनेक लेखकों की कृतियों में यह बेइमानी धड़ल्ले से देखी जा रही है। कितने ही लेखक—लेखिकाएँ, सम्पादक आदि अत्यन्त प्राचीन आचार्यों की कृति में भी संशोधन, परिवर्तन, परिवद्र्धन करने में बिल्कुल भी डरते नहीं हैं प्रत्युत् इस कार्य से अपने को उनसे अधिक व्याकरणज्ञानी महसूस करते हैं।

कई हिन्दी अनुवादक साधु—साध्वी भी मूलकृति का नाम ही बदलकर नया नाम दे रहे हैं जो अत्यन्त विचारणीय विषय है और परमार्थ से नैतिक अपराध का द्योतक है।

अभी अनेक सम्पादक, लेखक, लेखिका एवं संग्रहकर्ताओं द्वारा प्रकाशित छोटी—बड़ी पुस्तकों, ग्रंथों, स्तुतियों, पूजा आदिकों में ताजा नमूना देखने में आया है कि पूज्य गणिनीप्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी द्वारा रचित गद्य—पद्य रचनाओं को लेकर उसमें से माताजी का नाम हटा दिया है पुन: उसे या तो किसी ने अपने नाम से छाप दिया है अथवा वे रचनाएँ किसी का नाम दिये बिना ही छापी हैं, इसमें जहाँ लेखक के मन का ‘निन्हव’ दोष झलकता है वहीं योग्यता के अभाव में भी नामलोलुपता का उच्चाकांक्षी भाव प्रर्दिशत होता है।

पूज्य गणिनीप्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी की इस टीका में तो साक्षात् गुणज्ञता दिख ही रही है, उनके दो सौ से अधिक रचित ग्रंथों में भी कहीं ऐसा निन्हव या मात्सर्य देखने को नहीं मिलता है। जहाँ से जिस प्रकरण को उन्होंने जिस ग्रंथ में लिया उसका नाम तत्काल में ही पाठकों के लिए खुलासा कर दिया है कि इस टीका में मैंने कहीं भी अपने कोई मनगढ़न्त विचारों का समावेश नहीं किया है और मूल टीका का ही इसमें प्रमुख आधार लिया है ताकि ग्रंथ की प्रामाणिकता में कहीं प्रश्नचिन्ह न लगने पावे।

टीकाकत्र्री के ज्ञानगाम्भीर्य को मैंने स्वयं पग–पग पर अनुभव किया है क्योंकि इस टीका का हिन्दी अनुवाद करते समय अनेक स्थानों पर मैंने अवलोकन किया कि मूलग्रंथ के विषय को जनसामान्य तक सरलतापूर्वक पहुँचाने के लिए उन्होंने अनेक उच्चकोटि के ग्रंथों में से प्रसंगोपात उद्धरण दिये हैं, फिर भी वे ग्रंथ के प्रारम्भ में अपनी लघुता ही प्रर्दिशत करती हुई कहती हैं—

‘‘नायं मम प्रयास: स्वविद्वत्ताप्रदर्शनार्थं, प्रत्युत स्वज्ञानावरणकर्मक्षयोपशमवृद्ध्यर्थं सिद्धान्त—सूत्र ग्रंथे प्रवेशकरणार्थं स्वात्मनि परमाल्हादमुत्पादयितुं चायं उपक्रम: क्रियते।

क्वायं द्वादशागांशमहार्णव: सिद्धान्तागम: क्व च लवमात्रज्ञानधारिणी अल्पबुद्धि:…?

अर्थात् स्वयं को अल्पबुद्धि कहकर उन्होंने इस टीका को और भी महिमामण्डित कर दिया है। इसके पठन से पाठकों में भी स्वयमेव नम्रता की कलिका प्रस्फुटित होकर सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो सकेगा जो कि आगम ग्रंथों के स्वाध्याय का फल माना गया है। सूत्रों का समुचित हिसाब समुदायपातनिका में है पूरे ग्रंथ का आलोढन करने के बाद इस टीका का लेखन सचमुच में उत्कृष्टता का द्योतक है।

जो कार्य मूल ग्रंथ में देखने को नहीं मिलता है वह इसमें माताजी ने मूल मंगलाचरण सूत्र से पहले ही दे दिया है कि बीस प्ररूपणाओं में से इस सत्प्ररूपणा ग्रंथ में तीन महाधिकार हैं और उनमें कुल एक सौ सतत्तर (१७७) सूत्र हैं जो अनेक अन्तरस्थलों में विभक्त हैं। सभी महाधिकारों के प्रारम्भ में अन्तरस्थलों की संख्या तथा सूत्रों की संख्या को बतलाकर ही विषयवस्तु का शुभारम्भ किया गया है ताकि स्वाध्यायी सरलता से समझ सके कि इस अधिकार में क्या विषय है। जैसे प्रथम महाधिकार की समुदायपातनिका का संक्षिप्त नमूना देखें—

‘‘अत्रापि प्रथम महाधिकारे ‘‘णमो’’ इत्यादि मंगलाचरणरूपेण प्रथमस्थले गाथासूत्रमेकं।

एवं षट्खण्डागमग्रंथराजस्य सत्प्ररूपणाया: पीठिकाधिकारे चर्तुिभरन्तरस्थलै: सप्तसूत्रै: समुदायपातनिका सूचितास्ति।

अर्थात् इन पंक्तियों में यह स्पष्ट हो गया कि प्रथम ‘‘पीठिका’’ नामक महाधिकार में चार अन्तराधिकार हैं जिनके माध्यम से इस अधिकार में मंगलाचरण रूप णमोकार महामंत्र का विस्तृत विवेचन, गुणस्थान एवं मार्गणाओं का वर्णन एवं आठ अनुयोगद्वारों का कथन किया गया है।

टीकाकत्र्री का यह श्रमसाध्य कार्य सराहनीय तो है ही, आगे ग्रंथ पर शोध करने वाले जिज्ञासुओं के लिए ये समुदायपातनिकाएं कुञ्जी के समान सहायक भी सिद्ध होंगी।

मंगलाचरण ही प्रथम सूत्र है— अनादिनिधन णमोकार महामंत्र को मूल मंगलाचरण बनाकर ग्रंथकर्ता ने उसे ही प्रथम गाथा सूत्र माना है और आगे के सूत्रों का प्रारंभ दो नम्बर से किया है। यूं तो वीरसेन स्वामी ने भी धवला टीका में मंगलाचरण का अच्छा विस्तारीकरण किया है फिर भी इस नूतन टीका में णमोकार मंत्र के ३५ अक्षर, ५८ मात्रा एवं स्वर—व्यञ्जन आदि का सुन्दर विवेचन है।

इस मंत्र के माध्यम से जिन पंचपरमेष्ठियों का स्मरण किया जाता है, मैंने हिन्दी टीका में उनके मूलगुणों का भी यथास्थान वर्णन किया है। इन कतिपय विशेषताओं से सहित यह मंगलाचरण प्रकरण विशेष रूप से पठनीय बन गया है।

णमोकार अनादि मंत्र कैसे है ?

इस महामंत्र प्रकरण में निबद्ध और अनिबद्ध मंगल का स्वरूप पढ़ते समय कभी—कभी मन दिग्भ्रमित होने लगता है कि णमोकार मंत्र संभवत: इसी षट्खण्डागम ग्रंथ के कर्ता द्वारा निर्मित किया गया होगा। किन्तु इस टीका के पढ़ने के बाद उस संदेह का पूर्णतया निवारण हो जाता है क्योंकि टीकाकत्र्री ने णमोकार मंत्र एक अनुचिन्तन पुस्तक में र्विणत धवला टीका की निम्न पंक्तियों में स्पष्ट कर दिया है कि—

‘‘य: सूत्रस्यादौ सूत्रकत्र्रा णिबद्ध:—संग्रहीत: न च ग्रथित: देवतानमस्कार: · स निबद्ध मंगलं।

य: सूत्रस्यादौ सूत्रकत्र्रा कृत:—ग्रथित: देवता नमस्कार: स अनिबद्धमंगलं अनेन एतज्ज्ञायते—अयं महामंत्र:

मंगलाचरणरूपेणात्र संग्रहीतोऽपि अनादिनिधन: न तु केनापि रचितो ग्रथितो वा।

अर्थात् इस मंगलाचरण में णमोकार मंत्र को आचार्य श्री पुष्पदन्त स्वामी ने स्वयं बनाया नहीं है बल्कि उसका संग्रह किया है इसलिए वह अनादिनिधन मंत्र उपर्युक्त पंक्तियों से शाश्वत सिद्ध हो जाता है।

उपर्युक्त संस्कृत पंक्तियाँ धवला की मुद्रित प्रति में तो नहीं हैं किन्तु ‘णमोकार मंत्र एक अनुचिन्तन’ पुस्तक के लेखक ने किसी प्रति में प्राप्त किया है सो उनके अनुसार ही यहां भी दी गई हैं। इस णमोकार मंत्र को सादि एवं अनादि दोनों रूप मानने की परम्परा भी है विद्वज्जन उसके प्रमाण स्वयं देखें। श्री सकलर्कीित भट्टारक के द्वारा रचित उसी ‘‘णमोकारमंत्र कल्प’’ पुस्तक का उद्धरण भी अपनी टीका में देते हुए महामंत्र की अनादिनिधनता सिद्ध की है—

महापंचगुरोर्नाम, नमस्कारसुसम्भवम्। महामंत्र जगज्जेष्ठ—मनादि सिद्धमादिदम्।।

अर्थात् पंचपरमेष्ठी को नमस्कारस्वरूप महामंत्र संसार में सबसे महान और अनादिसिद्ध मंत्र है। इस मंत्र से ८४ लाख मंत्रों का उद्भव माना जाता है, षट्खंडागम ग्रंथ में मंगलाचरण के स्थान पर इसका प्रयोग करना वास्तव में महामंत्र की महानता को और भी असंख्य गुणित कर देता है। इस ग्रंथ की सिद्धान्तचिन्तामणि टीका का ज्यों—ज्यों अवलोकन करेंगे, त्यों—त्यों इसमें नये—नये विषयों का संकलन प्राप्त होगा, जैसे कि मूलग्रंथ रचना के हेतुओं का प्रतिपादन करते हुए परिणाम का भी वर्णन करते हुए लिखा है कि—

साम्प्रतं हेतुरुच्यते।

तत्र हेर्तुिद्वविध: प्रत्यक्षहेतु: परोक्षहेतुरिति।

प्रतिसमयमसंख्यातगुणश्रेण्या कर्मनिर्जरा च ।

तत्र परम्परा प्रत्यक्षं शिष्य प्रशिष्यादिभि: सततमभ्यर्चनम्।

अथवा जिनपालितो निमित्तं, हेतुर्मोक्ष: शिक्षकाणां हर्षोत्पादनं निमित्तहेतुकथने प्रयोजनं।

अर्थात् ग्रंथ अध्ययन के हेतुओं में मोक्षप्राप्ति का हेतु तो सबसे प्रबल है एवं जिनपालित नामक अपने भानजे के निमित्त से इस ग्रंथ को रचने का अभिप्राय भी आचार्यदेव ने इसमें स्पष्ट कर दिया है। इससे जहाँ श्री पुष्पदन्ताचार्य का श्रुत सरिता को अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित करने का भाव झलकता है। वहीं अपने गृहस्थावस्था के परिवारजनों को भी त्यागमार्ग में प्रवृत्त करने की अभिलाषा भी स्पष्ट प्रतिभासित होती है।

उनकी इस परम्परा का निर्वहन संयोगवश इस टीका रचयित्री ने भी अतिशय रूप से किया है क्योंकि उन्होंने जैसे अनेक संसारी प्राणियों को शिक्षा—दीक्षा देकर मोक्षमार्ग में लगाया, उसी प्रकार अपने गृहस्थ परिवारजनों को भी भरपूर प्रेरणा देकर उन्हें त्यागपथ पर अग्रसर किया है।

जैसे—उनकी माँ मोहिनी जी ने आर्यिका दीक्षा लेकर अपना ‘‘रत्नमती’’ नाम सार्थक किया तथा एक बहन मनोवती जी आर्यिका श्री अभयमती जी के रूप में थीं और उनकी दूसरी बहन कु. माधुरी (मैं स्वयं) आर्यिका चन्दनामती बनकर उनकी छत्रछाया में रत्नत्रयाराधना कर रही हैं।

इसी प्रकार से एक गृहस्थ भ्राता ब्र. रवीन्द्र कुमार जैन भी इसी पथ पर चल रहे हैं जिनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा भविष्य की उज्ज्वलता को दर्शाती है। इसके साथ ही शताब्दी के इतिहास का यह प्रथम उदाहरण ही है कि उनके गृहस्थ अवस्था के दो भाई एवं तीन बहनों की १—१ सुयोग्य कन्याएँ भी इसी मार्ग का अनुसरण करती हुई उनके संघ में ही ज्ञानाराधना तथा प्रभावनात्मक कार्य कर रही हैं। ये सभी बालिकाएँ भी जिनपालित के समान भविष्य में कोई न कोई अनूठा इतिहास प्रस्तुत करें इसी अभिलाषा से उन्हें पूज्य माताजी के उद्बोधन से सिञ्चित् किया जा रहा है तथा मेरे द्वारा विभिन्न धर्मग्रंथों का अध्ययन कराया जाता है।

संभवत: इस प्रकार का कोई द्वितीय उदाहरण इस युग में किसी परिवार का मिलना असंभव ही है। भगवान् ऋषभदेव के तो समस्त १०१ पुत्रों का दीक्षा लेकर उसी भव से मोक्ष प्राप्त करना आगमप्रसिद्ध है किन्तु आज का कलियुग इसका अपवाद है। यहाँ प्रसंगोपात्त मैंने इस विषय का संक्षेप में उल्लेख किया है चूँकि मुझे भी टीकाकत्र्री श्री ज्ञानमती माताजी की लघु भगिनी होने के सौभाग्य के साथ—साथ उनकी इस संस्कृत टीका का हिन्दी अनुवाद करने का पुण्य भी प्राप्त हुआ है। जैन वाङ्मय की अविच्छिन्नता में पूज्य मातुश्री का अपूर्व योगदान है जिसे युग कभी विस्मरण नहीं कर सकता है।

उपर्युक्त हेतु प्रकरण के अनन्तर उन्होंने सत्प्ररूपणा की इस टीका में ग्रंथ का परिमाण देते हुए कहा है कि श्रुत अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्तिक और अनुयोग द्वारों की अपेक्षा संख्यात तथा अर्थ की अपेक्षा अनन्त है। वह अनन्त श्रुतरूप वाङ्मय अरिहन्त और सिद्ध अवस्था के अतिरिक्त छद्मस्थों में तो होना कदापि सम्भव ही नहीं है अत: उसका श्रद्धान मात्र करना ही हम सबके लिए श्रेयस्कर है।

विभिन्न अपेक्षाओं से ग्रंथकत्र्ताओं का निर्णय—

यद्यपि पूर्व कथनों से यह ज्ञात हो चुका है कि इस षट्खण्डागम ग्रंथ के कत्र्ता श्री पुष्पदन्त—भूतबली आचार्य हैं फिर भी धवला टीकाकार के बुद्धि कौशल की विशेषतावश इस टीका में भी पूज्य माताजी ने द्रव्य—क्षेत्र—काल और भाव इन चार निक्षेपों की अपेक्षा कर्ता का निरूपण करते हुए भगवान् महावीर स्वामी को द्रव्य दृष्टि से अर्थकर्ता माना है, क्षेत्र की अपेक्षा राजगृह के विपुलाचल पर्वत को, काल की अपेक्षा श्रावण कृष्णा प्रतिपदा (एकम) तिथि को तथा भाव की अपेक्षा अनन्त चतुष्टय एवं नवलब्धि से परिणत तीर्थंकर देव को ही अर्थकर्ता स्वीकार किया है।

इसी संदर्भ में श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को युग का आदिदिवस भी बतलाया है तथा तिलोयपण्णत्ति ग्रंथ के आधार से वीर जिनेन्द्र को ही अर्थकर्ता सिद्ध किया है क्योंकि उनकी दिव्यध्वनि ग्रंथ रचना की मूल नींव है। इस विषय में टीकाकत्र्री की निम्न पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं—

‘‘अस्यामवर्सिपण्यां चतुर्थकाले किंचिन्नयूनचतुस्त्रिंशद्वर्षशेषे सति वर्षाणां प्रथममासे श्रावणमासे कृष्णपक्षे प्रतिपत्तिथौ धर्मतीर्थस्योत्पत्तिर्जाता, भगवतो महावीरस्य दिव्यध्वनिराविर्बभूव।

इयमेव तिथि: युगादि: कथ्यते।

अष्टादशमहाभाषा सप्तशतकलघुभाषामय दिव्यध्वने: स्वामी भगवान् महावीरो समवसरणे असंख्यभव्यजीवानां धर्मोपदेशको बभूव।।’’

भगवान् महावीर के पश्चात् इस धरती पर कोई तीर्थंकर महापुरुष नहीं हुए हैं और उनके उपदेश के बाद ही दिगम्बर जैनाचार्यों ने ग्रंथलेखन की परम्परा शुरू की है इसीलिए उन्हें अर्थकर्ता मानने में कोई विवादापन्न स्थितियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं। इसी शृंखला में तीर्थंकर महावीर के प्रथम गणधर श्री इन्द्रभूति गौतम को ग्रंथकर्ता सिद्ध करते हुए श्री वीरसेन स्वामी की प्राकृत पंक्तियाँ उद्धृत की हैं कि—

‘‘पुणो तेणिन्दभूदिणा भावसुदपज्जय—परिणदेण बारहंगाणं चोद्दसपुव्वाणं च गंथाणमेक्केण चेव मुहुत्तेण रयणा कदा।।’’

अर्थात् ‘‘उन इन्द्रभूति गौतम ने भावश्रुतपर्याय ज्ञान से परिणत होकर एक मुहूर्त मात्र में बारह अंग और चौदह पूर्व रूप ग्रंथों की रचना कर दी’’ इसीलिए उन गणधर स्वामी को ग्रंथकर्ता माना गया है। बारह अंगों में क्या विषय है ? जिनेन्द्र भगवान् की दिव्यध्वनि द्वादशांगरूप मानी गई है उसका विवेचन करते हुए पूज्य माताजी ने पृथक्—पृथक् सब अंगों के स्वरूप बताये हैं और उनके उदाहरण भी प्रस्तुत किये हैं, जैसे—प्रथम आचारांग के वर्णन में मुनियों के आचार से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर में अन्य ग्रंथ का प्रमाण देते हुए कहा है—

प्रश्न—‘‘कधं चरे कधं चिट्ठे कधमासे कधं सये, कधं भुंजेज्ज भासेज्ज कधं पावं ण बज्झई।’’

अर्थात् शिष्य ने गुरु से पूछा कि हे भगवन् ! मैं कैसे चलूँ, कैसे बैठूं, कैसे शयन करूँ, कैसे भोजन करूँ, कैसे बोलूँ, जिससे कि मुझे पाप का बन्ध न होने पावे। पुन: उत्तर रूप में भी इसी प्रकार का पद्य कहा है—

उत्तर— जदं चरे जदं चिट्ठे जदमासे जदं सये। जदं भुंजेज्ज भासेज्ज एवं पावं ण बज्झई।।

अर्थात् हे शिष्य ! तू यत्नाचारपूर्वक (सावधानीपूर्वक प्रमाद रहित होकर) अपनी समस्त क्रियाएँ करेगा तो तुझे पाप का बन्ध नहीं होगा। इसी प्रकार से सप्तम उपासकाध्ययन नामक अंग में श्रावक की ग्यारह प्रतिमाओं का वर्णन है और दशवें प्रश्नव्याकरण अंग में आक्षेपिणी, विक्षेपिणी, संवेदिनी और निर्वेदिनी नाम की चार कथाओं के वर्णन में एक सर्वोपयोगी वाक्य आया है कि—

‘‘अत्रमध्ये या विक्षेपिणी कथा, सा सर्वेषां समक्षे न कथयितव्या।

य: कश्चिद् जिनवचनं न जानाति स: कदाचित् परसमय प्रतिपादन परां इमां कथां श्रुत्वा मिथ्यात्वं गच्छेत्र्तिह तस्य विक्षेपिणीकथामनुपदिश्य तिस्र: कथा: एव वक्तव्या: सन्ति।’’

अर्थात् ‘‘यह बात विद्वानों के समझने की है कि दूसरों पर भिन्न—भिन्न मतों का पूर्व पक्ष आक्षेपजनक विरोधात्मक कथा सभी के सामने नहीं करना चाहिए क्योंकि जो कोई प्राणी जिनागम की कथाओं को ठीक से नहीं जानता है वह कदाचित् मिथ्यात्व की ओर उन्मुख भी हो सकता है अत: ऐसे लोगों के सामने शेष तीन कथाओं का वर्णन ही करना चाहिए।’’ वर्तमान में उन बारह अंगों का अंश हमारे जिनागम में उपलब्ध है, साक्षात् अंग-पूर्वरूप कोई ग्रंथ दिगम्बर जैनशासन में नहीं है। इस अंग-पूर्व के प्रकरण में राजर्वाितक ग्रंथ के आधार से अंगप्रविष्ट का भी सुन्दर वर्णन आया है।

श्रुतदेवी की प्रतिमा आगमसम्मत है—

जिनेन्द्रवाणी को शास्त्रों में श्रुतदेवी की उपमा प्रदान की गई है। प्रसंगोपात्त इस ग्रंथ में मंगलाचरण की टीका को ही आगे बढ़ाते हुए प्रतिष्ठातिलक ग्रंथ का प्रमाण उद्धृत किया है—

बारह अंगंगिज्जा, दंसणतिलया चरित्तवत्थहरा।

चोद्दसपुव्वाहरणा, ठावे दव्वाय सुयदेवी।।

इसके पश्चात् ७ श्लोकों में इस स्तोत्र के अन्दर पूरे द्वादशांग का वर्णन है जो अवश्यमेव पठनीय है क्योंकि उत्तर भारत में सरस्वती की प्रतिमाओं को जिनमन्दिरों में विराजमान करने का प्रचलन नहीं है। सो धवला टीका में श्रीवीरसेनाचार्य का निम्न प्रमाण भी दृष्टव्य है जो इस ग्रंथ की सिद्धान्तचिन्तामणि टीका में दिया गया है—

बारह अंगंगिज्जा वियलिय—मल—मूढ—दंसणुत्तिलिया।

विविह वर—चरण भूसा पसियउ सुयदेवया सुइरं।।

इसी प्रकार अन्य रचनाकारों के भी एक—एक पद्य को उद्धृत करते हुए सरस्वती के १६ नाम बताये हैं, यथा— भारती, सरस्वती, शारदा, हंसगामिनी. इत्यादि। इन्हीं सब प्रमाणों के आधार पर पूज्य गणिनीप्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी की प्रेरणा से हस्तिनापुर तीर्थ के जम्बूद्वीप स्थल पर जिनमन्दिर में सरस्वती माता की सुन्दर प्रतिमा विराजमान है जिनके मस्तक पर विराजित अरिहन्त भगवान् की प्रतिमा साक्षात् दिव्यध्वनि रूप श्रुतदेवी का दिग्दर्शन कराती है। इस विषय में विज्ञजनों को कोई शंका नहीं करनी चाहिए।

अविच्छिन्न गुरुपरम्परा

गुरुमुख से ज्ञान प्राप्त कर भविष्य में उसकी अविच्छिन्न परम्परा चलाने का प्रमुख श्रेय तो श्री गौतम गणधर स्वामी को है। श्रीइंद्रनन्दि आचार्य कृत श्रुतावतार के अनुसार सकलश्रुत धारक, चौदहपूर्व ज्ञानधारी ग्यारह अंग दशपूर्व ज्ञानधारी, अंग—पूर्वों के एकदेश ज्ञाता आदि आचार्यों की क्रम परम्परा का वर्णन करते हुए श्रुतावतार की संक्षिप्त कथा भी दी है जिससे षट्खंडागम का उद्भव कथानक ज्ञात होता है।

षट्खण्डागम को स्थायित्व रूप किसने प्रदान किया ? हमारे पूर्वाचार्यों ने जंगल की गुफाओं में जिनमंदिरों तथा मठों में रहकर अनेक ग्रंथों का लेखन ताड़पत्रों के ऊपर सुई से किया है और मन्दिरों में ही उन ग्रंथों का रखरखाव होता था, छापाखानों की परम्परा चलने के बाद भी श्रावकों के प्रमाद या अज्ञानता का ही निमित्त रहा होगा जिससे प्राचीन ग्रंथ प्रकाश में न आ सके और वे दीमक आदि कीड़ों का भोजन बनते रहे। कहते हैं कि वैदिक परम्परा के किन्हीं शंकराचार्य ने जैन ग्रंथों की छ: महीने तक होली जलवाई जिससे तमाम प्राचीन ग्रंथ भस्म होकर वर्तमान के लिए अनुपलब्ध हो गये।

पुन: उन्नीसवीं—बीसवीं शताब्दी में दक्षिण भारत के दिगम्बर जैनाचार्य चारित्रचक्रवर्ती श्री शांतिसागर महाराज ने अपने ग्रंथों की यह दुर्दशा देखकर श्रावकों को षट्खण्डागम आदि सिद्धान्त ग्रंथों को ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण कराने की तथा प्रकाशित करने की पावन प्रेरणा प्रदान की। उस प्रेरणा का उल्लेख पूज्य माताजी ने अपनी टीका में करते हुए गुरुदेव के प्रति अपार श्रद्धा व्यक्त की है।

यथा—‘‘अस्मिन् विशतिशताब्दौ प्रथमाचार्येण एकदा बारामतीनगर्यां गुरुभक्तानां सिद्धान्तश्रुतसंरक्षण चितया ताम्रपत्राणामुपरि टंकोत्कीर्णार्थं अन्येषामपि पूर्वाचार्यप्रणीतग्रन्थानां प्रकाशनार्थं च प्रेरणाकृता।’’

इसी गुरुप्रेरणा के आधार पर वीर निर्वाण संवत् २४७१ में एक संस्था की स्थापना हुई जिसका नाम रखा गया—‘श्री १०८ चारित्रचक्रवर्ती आचार्य शांतिसागर दिगम्बर जैन जिनवाणी जीर्णोद्धारक संस्था।’’ पुन: इस संस्था के माध्यम से सिद्धान्त ग्रंथों का संरक्षण एवं प्रकाशन आदि महान कार्य हुए हैं अत: उन आचार्यदेव के उपकार को संसार में कभी भुलाया नहीं जा सकता है।

श्रुतज्ञान की विशेषता—

सिद्धान्त ग्रंथों में जहाँ मति—श्रुतज्ञानों को ‘‘परोक्षज्ञान’’ कहा है, वहीं न्यायदर्शन में मतिज्ञान सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी बताया है। केवलज्ञान क्षायिक होने से सकलप्रत्यक्ष माना गया है किन्तु अंग—पूर्वरूप श्रुत को पढ़कर जो श्रुतकेवली होते हैं उनका ज्ञान भी केवलज्ञान के समान ही निर्मल होता है। उसी श्रुतज्ञान के वर्णन में पूज्य माताजी ने अक्षरात्मक—अनक्षरात्मक रूप दो भेद करके श्रुतज्ञान को पर्याय, पर्यायसमास आदि बीस भेदों में विभक्त किया है और विस्तार से उनके लक्षणों का भी निरूपण किया है, इसमें गोम्मटसार जीवकाण्ड की तत्त्वप्रबोधिनी संस्कृत टीका का आधार लिया है जो प्रसंगोपात्त सैद्धान्तिक ज्ञान को वृिंद्धगत करने में परम सहायी प्रतीत होता है।

सिद्धान्तचक्रवर्ती पद की सार्थकता—

अपने चक्ररत्न से षट्खण्ड पृथ्वी पर विजय करके जैसे भरत आदि अनेक सम्राटों ने चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया उसी प्रकार छह खण्डरूप आगम के ज्ञाता आचार्यों को ‘‘सिद्धान्तचक्रवर्ती’’ की पदवी से अलंकृत करने की परम्परा रही है और जो तीन खण्डरूप आगम के जानकार हुए उन्हें ‘‘त्रैविद्यदेव’’ की पदवी से विभूषित किया जाता है। उसका वर्णन भी इस सिद्धान्तचिन्तामणि टीका में आया है कि धवला टीका के पश्चात् हुए आचार्य श्री नेमिचन्द्र मुनिराज को ‘‘सिद्धान्तचक्रवर्ती’’ की उपाधि थी। जब उन ग्रंथों को पढ़ने वाले आचार्य ने सिद्धान्तचक्रवर्ती का पद प्राप्त कर लिया जब उनके रचयिता पुष्पदन्त—भूतबली किस पद के योग्य रहे होंगे यह तो केवलीगम्य ही है अर्थात् उन अगाधज्ञानी सन्तों को मेरा कोटि—कोटि नमन है।

ग्रंथ की प्रमाणता—

‘‘वैत्तृप्रामाण्याद्वचनं प्रमाणम्’’ इस सूत्रवचन के अनुसार वक्ता की प्रमाणता से वचनों की प्रमाणता भी स्वीकार की गई है। षट्खण्डागम ग्रंथ प्रामाणिक क्यों है ? इस सम्बन्ध में टीका में श्रीवीरसेनाचार्य की पंक्तियाँ भी उद्धृत की गई हैं—

‘‘सांप्रतमन्त्यस्य गुणस्य स्वरूपनिरूपणार्थ मर्हन्मुखोद्गतार्थं गणधरदेवग्रथित शब्दसंदर्भ प्रवाहरूपतया

निधनतामापन्नमशेषदोषव्यतिरिक्तवादकलंकमुत्तरसूत्रं पुष्पदन्तभट्टारक: प्राह’’—

अर्थात् इस ग्रंथ का विषय साक्षात् अर्हन्त भगवान् की दिव्यध्वनि से जुड़ा हुआ है और उसी की अनिधन परम्परा को प्राप्त समस्त दोषों से रहित पवित्र सूत्र का व्याख्यान श्रीपुष्पदन्त भट्टारक करते हैं। धवला टीका का अनुसरण करते हुए इस टीका में भी टीकाकत्र्री ने जगह—जगह सूत्रनिर्माता के लिए ‘‘भट्टारक’’ शब्द का प्रयोग किया है सो ‘‘भट्टारक’’ शब्द से वर्तमान के वस्त्रधारी भट्टारकों को न लेकर प्रत्युत् उत्कृष्ट पूज्यता के प्रतीक तीर्थंकर महावीर, गौतम गणधर एवं दिगम्बर आचार्यों को ही ग्रहण किया है।

इस ग्रंथ का स्वाध्याय अकाल में न करें—

प्राय: देखा जाता है कि स्वाध्यायी जन हर वक्त ग्रंथ को पढ़ना चाहते हैं किन्तु सिद्धान्त रहस्य के प्रतिपादक सूत्रग्रंथों को अकाल में नहीं पढ़ना चाहिए, यह प्रतिपादन धवला पुस्तक ८ के आधार से इस टीका में किया है जो प्रत्येक स्वाध्यायी के लिए अवश्य पठनीय है। यदि कोई साधु इन व्यवहारिक क्रियाओं का पालन न करके अकाल में भी सूत्रग्रंथों का स्वाध्याय कर लेते हैं तो उनके लिए अनेक दोष तो हैं हीं, वे दुर्गति के पात्र भी बनते हैं, इन बातों का खुलासा हिन्दी टीका में किया गया है।

इसी प्रकरण में एक ‘‘दिक्शुद्धि’’ नाम से कथन बड़ा ही रोचक और पठनीय है जिसमें आचार्य श्री कुन्दकुन्द कृत मूलाचार ग्रंथ के आधार से बताया है कि— पूर्वाण्ह, अपराण्ह और प्रदोषकाल (पूर्व रात्रि) के स्वाध्याय करने में दिशाओं के विभाग की शुद्धि के लिए नव, सात और पाँच बार गाथा—णमोकार मंत्र को पढ़ें।

वर्तमान में प्राय: इस दिक्शुद्धि की ओर स्वाध्यायी जनों का ध्यान नहीं जाता है किन्तु पूज्य माताजी को मैंने सदैव देखा है कि जब कभी वे धवला, जयधवला, महाधवला आदि सैद्धान्तिक सूत्रग्रंथों का स्वाध्याय भी करती हैं तो अपनी वसतिका के बाहर निकलकर अथवा अन्दर ही ब्रह्म मुहूर्त में वैरात्रिक (पिछली रात्रि का) स्वाध्याय के अनन्तर चारों दिशाओं की शुद्धि हेतु

‘‘नमोस्तु पौर्वाण्हकाले सिद्धान्तवाचना करणार्थं पूर्वदिक्शुद्धिम् करोम्यहं’’

ऐसा पढ़कर २७ श्वासोच्छ्वासपूर्वक ९ बार णमोकार मंत्र एक दिशा में पढ़ती हैं और इसी प्रकार दक्षिण, पश्चिम, उत्तर दिशाओं में भी उपर्युक्त वाक्य बोलकर ९—९ बार मंत्र पढ़ती हैं, पुन: रात्रिक प्रतिक्रमण और पौर्वाण्हिक सामायिक के बाद पौर्वाण्हिक स्वाध्याय का काल आता है उस समय विधिवत् कृतिकर्मपूर्वक (श्रुत—आचार्यभक्ति सहित) स्वाध्याय करके उसके समापन के बाद तत्काल अपराण्हकालीन सिद्धान्त वाचना हेतु उपर्युक्त तरीके से ही दिक्शुद्धि करने के लिए ७—७ बार णमोकार मंत्र चारों दिशाओं में करती हैं।

पुन: यदि पूर्वरात्रि में भी उन्हीं सूत्रग्रंथों का पठन अथवा लेखन करना हुआ तो दैवसिक प्रतिक्रमण से पूर्व ५—५ बार णमोकार मंत्र पढ़कर दिक्शुद्धि करती हैं और यदि रात में नहीं किया तो यह दिक्शुद्धि नहीं करती हैं। इसी क्रम को पूज्यश्री ने मुझे भी प्रस्तुत ग्रंथ के अनुवादकाल में बताया जिसका अनुसरण करते हुए मैंने पूर्ण दिक्शुद्धिपूर्वक ही इस अनुवादकार्य को पूर्ण किया है। इस टीका रचना से पूर्व भी जब–जब संघ में षट्खण्डागम ग्रंथों का सामूहिक स्वाध्याय चला तो भी माताजी ने स्वयं तथा हम शिष्यों को इस दिक्शुद्धि को करने की प्रेरणा दी है।

इस विषय में कोई भी प्रश्न या तर्क महत्त्व नहीं रखते हैं क्योंकि शास्त्रोक्त विधि का पालन करने से अपने ज्ञान में निर्मलता आती है और ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है इसमें सन्देह नहीं है। इसी प्रकरण में मुनियों के समान आर्यिकाओं को भी इन सिद्धान्त ग्रंथों के पठन की आज्ञा आचार्यों ने प्रदान की है जो उनके द्वारा ग्रहण किये गये उपचार महाव्रतों की महिमा का ही परिचायक है। इसके अतिरिक्त श्रावक—श्राविकाओं के लिए तो इन ग्रंथों के पढ़ने का निषेध ही आया है तथापि वर्तमान में विद्वान् पण्डितों आदि के द्वारा जो इनकी वाचना आदि के कार्यक्रम रखे जाते हैं सो अपवाद ही जानना चाहिए न कि राजमार्ग।

मार्गणाओं का निरूपण

इस सत्प्ररूपणा ग्रंथ में चतुर्थ सूत्र में चौदह मार्गणाओं के नाम देते हुए उनका प्रकरण प्रारम्भ हुआ है और गोम्मटसार जीवकांड के आधार से मार्गणाओं का लक्षण दिया गया है। मार्गणा के इस प्रकरण को लिखते हुए पूज्य माताजी ने पाण्डुलिपि में ३०—३१ नवम्बर, १९९५ की तारीख भी डाली है, जब वे मेरठ शहर की ‘‘कमलानगर’’ कालोनी में पहुँची थीं और वहाँ के श्रावक प्रमुख श्री प्रेमचन्द जैन—तेल वालों के निवेदन पर उन्होंने ‘‘विद्यमान बीस तीर्थंकर’’ विराजमान करने की नवनिर्माण योजना उन्हें बताई थी सो उसका उल्लेख भी टीका के मध्य कर देने से दक्षिणयात्रा के मध्य लेखन क्रिया निरन्तर चलने की पुष्टि होती है।

वह योजना वर्तमान में द्विगुणित होकर वहाँ फलीभूत भी हो चुकी है क्योंकि कमलानगर-मेरठ के दिगम्बर जैन मन्दिर की मूल वेदी के आजू—बाजू में बिल्कुल नूतन आकार वाले २० और २४ कमल से सहित सुन्दर वृक्ष सदृश रचना बनी है जिसमें २० कमलों पर सीमंधर, युगमंधर आदि विद्यमान बीस तीर्थंकरों की प्रतिमा तथा २४ कमलों पर वर्तमानकालीन चौबीस तीर्थंकर प्रतिमाएँ विराजमान हुई हैं। पूज्य माताजी के पावन सानिध्य में ही २७ नवम्बर से ३ दिसम्बर १९९८ तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा करवा कर प्रतिमाएँ विराजमान हो चुकी हैं। गति मार्गणा के कथन से पूर्व इस प्रकरण को माताजी ने लिया है पुन: धवला टीका और गोम्मटसार जीवकाण्ड के आधार से प्रत्येक मार्गणा का विश्लेषण किया है।

इसी प्रकार दिल्ली में भी ११ दिसम्बर, १९९५ को एक कमल मन्दिर की नींव का उल्लेख माताजी ने टीका के मध्य में किया है। वह अनिल जैन नाम के श्रावक के द्वारा पूर्ण किया गया तथा जून १९९७ में उसका पंचकल्याणक एवं मई १९९८ में उस पर स्वर्ण कलशारोहण भी हो चुका है। आठ अनुयोग द्वारों से गुणस्थान निरूपण

जैसे अकृत्रिम चैत्यालयों की वन्दना करने के लिए जम्बूद्वीप के मुख्य द्वार विजय आदि द्वारों में प्रवेश करना पड़ता है उसी प्रकार चौदह गुणस्थानों का दिग्दर्शन कराने हेतु ग्रंथकार ने सातवें सूत्र में ८ अनुयोग द्वार बताए हैं तथा इससे पूर्व पाँचवें सूत्र की टीका में अनुयोग के पाँच पर्यायवाची नाम बताये हैं—अनुयोग, नियोग, भाषा, विभाषा और र्वित्तका।

इस सत्प्ररूपणा ग्रंथ में मूलरूप में तीन महाधिकार बतलाये गए हैं सो सातवें सूत्र के पश्चात् ही प्रथम महाधिकार का समापन हुआ है और आठवें सूत्र से द्वितीय अधिकार में सत्प्ररूपणाओं के भेद-प्रभेदों का वर्णन प्रारम्भ हुआ है। सावद्य क्रियाओं का उपदेश देने पर भी जिनेन्द्रदेव सदोष नहीं माने जाते हैं ! गुणस्थान वर्णन की शृंखला में जहाँ मिथ्यात्व को पूर्णरूपेण हेय बताकर जीवों को सम्यक्त्व ग्रहण की प्रेरणा दी गई है वहीं १३वें सूत्र में ‘संयतासंयत’ नामक पाँचवें गुणस्थान का कथन करते हुए पाक्षिक प्रतिक्रमण की पंक्तियों के आधार से यह विषय स्पष्ट किया है कि ‘‘जो श्रावक पाँच अणुव्रतों का पालन करते हैं वे स्वर्ग सुख का अनुभव करते हुए अधिक से अधिक सात—आठ भवों को ग्रहण करके नियम से निर्वाणपद को प्राप्त कर लेते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है।’’

इसी प्रकार कसायपाहुड़ महाग्रंथ की जयधवला टीका की पंक्तियों को इस सिद्धान्तचिन्तामणि टीका में उद्धृत करके ‘‘जिनेन्द्रदेव के द्वारा श्रावक धर्म का उपदेश दिये जाने पर भी वे सावद्य दोष के भागी नहीं होते हैं’’ यह बतलाया है। हिन्दी टीका में इसका विशेष खुलासा है सो पाठकजन पढ़ें एवं अपने श्रावकोचित धर्म का पालन भी यथाशक्ति करने की प्रेरणा प्राप्त करें। अधिकार का समापन चन्द्रप्रभ से और शुभारम्भ महावीर स्वामी से, ऐसा क्यों ?

सन् १९९५ के समापन एवं १९९६ के शुभारम्भ में हम लोग अतिशय क्षेत्र तिजारा (राज.) में थे वहाँ ३१ दिसम्बर को मांगीतुंगी के पंचकल्याणक महोत्सव सम्बन्धी आवश्यक मीिंटग थी जिसमें महोत्सव समिति का गठन हुआ था एवं मई १९९६ की पंचकल्याणक तारीख की घोषणा माताजी ने की थी। पुन: वहाँ उन्होंने कार्यकर्ताओं को ‘‘सम्मेदशिखर’’ रचना बनाने की प्रेरणा दी तथा इस टीका लेखन की शृंखला में द्वितीय महाधिकार का समापन करते हुए उन्होंने अतिशयकारी चन्द्रप्रभ भगवान् की स्तुति करते हुए एक ‘‘उपजाति’’ छन्द लिखा है।

१ जनवरी, १९९६ को प्रात: वह समापन छन्द लिखकर मध्यान्ह में वहाँ से आगे के लिए संघ का विहार हो गया। इसके बाद बीच के अन्य शहर, ग्रामों में धर्मप्रभावना करते हुए १८ जनवरी, १९९६ को हम लोग महावीर जी अतिशय क्षेत्र पर पहुँचे और वहीं पर १९ जनवरी को माघ कृष्णा चौदश के दिन वहां मूल मन्दिर में क्षेत्र के पदाधिकारियों ने माताजी की प्रेरणा से भगवान् ऋषभदेव निर्वाण लाडू का कार्यक्रम रखा। वहाँ पहुँचकर पूज्य माताजी को अपना पूर्व इतिहास स्मृत हो आया कि सन् १९५३ में चैत्र कृष्णा एकम को इसी प्रांगण में मुझे आचार्य श्री देशभूषण महाराज ने क्षुल्लिका दीक्षा देकर ‘‘वीरमती’’ नाम प्रदान किया था, शायद यहाँ के अतिशय स्वरूप ही मेरे अन्दर महिला होकर भी पुरुषोचित कार्यों को करने की क्षमता—वीरता आई है।

२ जनवरी से १७ जनवरी के मध्य अत्यधिक ठंड के कारण लेखन संभवत: कम हो पाया तथा तृतीय अधिकार के सूत्रों की समुदायपातनिका बनाने में माताजी को काफी परिश्रम भी करना पड़ता था सो केवल उसी सूत्र संख्या का लेखन करके जब वे महावीरजी पहुँचीं तो इस महान् ग्रंथ के तृतीय महाधिकार का प्रारम्भ करते हुए मंगलाचरण में ‘‘अनुष्टुप्’’ छन्द के द्वारा सातिशय महावीर स्वामी की स्तुति की है और उसी में पूर्ण संयम प्राप्ति हेतु याचना भी की है। उपर्युक्त प्रकरण टीकाकत्र्री की असीम जिनेन्द्र भक्ति के परिचायक हैं और यही भक्ति इन वृहत् कार्यों के समापन में निमित्त बनी है।

इस महावीर जी अतिशय क्षेत्र से संघ २० जनवरी को ‘‘शान्तिवीर नगर’’ नामक संस्थान परिसर में पहुँचा वहाँ २१ जनवरी को उनके सान्निध्य में भगवान् शांतिनाथ की उत्तुंग खड्गासन प्रतिमा का पंचामृत सामग्री द्वारा सुन्दर मस्तकाभिषेक हुआ। वहाँ प्रमुख द्वार के पास निर्मित एक बड़ा मन्दिर कुछ माह पूर्व किसी कारणवश गिरकर धराशायी हो गया था, सो वहाँ के एक—दो कार्यकर्ता महानुभावों ने माताजी से क्षेत्र की उन्नति के विषय में चर्चा की तो माताजी ने चिन्तन करके वहाँ के लिए एक ‘‘मन्दार’’ सिद्धार्थ वृक्ष निर्माण की प्रेरणा दी, उनके मुँह से निकलते ही अनन्य भक्त दिल्ली निवासी लाला प्रेमचंद प्रदीप कुमार जैन—खारी बावली ने उस चैत्यवृक्ष निर्माण के आर्थिक व्यय की घोषणा कर दी।

संयोगवश इधर धातु के सिद्धार्थ वृक्ष का निर्माण चला और उधर वह मन्दिर भी बनकर तैयार हो गया और ६ फरवरी, १९९८ को वहाँ मानस्तम्भ के निकट वह नूतन ‘‘मन्दार सिद्धार्थ वृक्ष’’ बनकर तैयार हो गया, उसमें सिद्धों की ४ जिनप्रतिमाएँ भी विराजमान हैं। जम्बूद्वीप—हस्तिनापुर के अध्यक्ष कर्मयोगी ब्र. रवीन्द्र कुमार जी (वर्तमान में स्वस्ति श्री रवीन्द्रर्कीित स्वामी जी) की कर्मठता से स्थापित उस चैत्यवृक्ष को देखने के लिए हजारों अजैन बन्धु वहाँ जाकर उसे कल्पवृक्ष समझकर अपने मनोरथ की सिद्धि करते हैं। उस सिद्धार्थ वृक्ष के ऊपर कमलाकार छत है और चारों तरफ प्लास्टिक, काँच तथा रेिंलग लगाकर उसे एक सुदृढ़ मन्दिर का रूप प्रदान किया गया है। पूज्य माताजी की प्रेरणा से दिल्ली के श्रेष्ठी द्वारा निर्मित उस ‘‘मन्दार चैत्यवृक्ष’’ की चारों दिशाओं में विराजमान सिद्ध प्रतिमाएँ प्रत्येक दर्शक की इष्ट सिद्धी करें यही मंगल भावना है। उपर्युक्त निर्माण का संक्षेप में वर्णन इसमें ३५वें सूत्र के पश्चात् आया है अर्थात् महावीरजी के ३—४ दिवसीय प्रवास में टीकाकत्र्री ने कुछ सूत्रों की टीका भी लिखी है।

आचार्यों की पापभीरुता का नमूना देखें

वर्तमान में प्राय: देखा जाता है कि ग्रंथों में यदि कहीं कोई दो प्रकार की मान्यता होती है तो पढ़ने वाले या समझाने वाले किसी एक पक्ष का दुराग्रह पकड़कर दूसरे को गलत सिद्ध कर देते हैं किन्तु षट्खण्डागम ग्रंथ की धवला टीका में आचार्य श्री वीरसेन स्वामी का उदाहरण इस विषय में सर्वथा अनुकरणीय है, जब उन्होंने चारों गतियों में गुणस्थान व्यवस्था का उल्लेख किया तो एक प्रकरण के अन्तर्गत दोनों आचार्यों के मत को मान्य किया है कि ‘‘क्षपक श्रेणी में कर्मों की क्षपणविधि करता हुआ कोई जीव नवमें गुणस्थान से पहले सोलह कर्मों को नष्ट करके बाद में आठ कषायों का क्षय करता है’’

यह तो का उपदेश है एवं कषायप्राभृत के अनुसार, ‘‘वह पहले आठ कषायों का क्षपण करता है उसके बाद सोलह कर्मों को नष्ट करता है’’ इन दो वचनों में है तो कोई एक ही सत्य वाक्य किन्तु श्रीवीरसेन स्वामी कहते हैं कि इस विषय में सत्य—असत्य तो ‘‘सुदकेवली केवली वा जाणदि’’ अर्थात् केवली या श्रुतकेवली ही जान सकते हैं अत: उनके अभाव में हमें तो दोनों आचार्य के वचन मानना चाहिए। पूज्य मातजी स्वयं भी इसी पक्ष को मान्यता प्रदान करती हैं इसीलिए उन्होंने अपनी इस टीका में इस प्रकरण का पूरा प्रश्नोत्तर देते हुए अन्त में अपना भाव व्यक्त किया है कि—

‘‘एतत्प्रश्नोत्तरै: विज्ञायते, पूर्वाचार्यै: लिखितशास्त्राणि प्रमाणमेव।

तेषां मध्ये यत्किमपि परस्परविरोधिवाक्यं भवेत् तदा द्वयोरपि वाक्ययो: श्रदानं कत्र्तव्यं, न च एकस्य प्रामाण्यं अन्यस्य अप्रामाण्यं वक्तव्यमिति।’’

वास्तव में प्रत्येक पाठक को इन विषयों में पापभीरुता अवश्य रखना चाहिए क्योंकि किसी एक पक्ष को मान्यता प्रदान कर देने से नरक—निगोद जैसी गतियों का बन्ध भी होने की संभावना रहती है। जैसे रामायण की मुख्य नायिका सती सीता के लिए भी जैन आगम में ही दो मत हैं। श्री गुणभद्राचार्य द्वारा रचित उत्तरपुराण में सीता को रावण की पुत्री माना है और रविषेणाचार्य रचित पद्मपुराण में सीता को राजा जनक की पुत्री कहा है। दोनों ही कथानक अपने—अपने स्थान पर सत्य प्रतीत होते हैं किन्तु दोनों में से किसी एक को हम छद्मस्थजन प्रामाणिकता की कोटि में नहीं रख सकते क्योंकि केवली—श्रुतकेवली के चरण सानिध्य में ही इस सन्देहास्पद विषयों का निर्णय हो सकता है।

कालचक्र कई कार्य एक साथ करता रहा है— २७ नवम्बर, १९९५ को हस्तिनापुर से विहार करने के बाद यद्यपि हम लोगों का मूल लक्ष्य मांगीतुंगी पहुंचने का था और लम्बा रास्ता होने के कारण प्रारम्भ में जब कभी मेरे मुंह से निकल जाता कि हे प्रभो ! पता नहीं कितने दिन में हम मांगीतुंगी पहुँचेंगे ? तब क्षुल्लक मोतीसागर जी कहते कि आज इतने प्रतिशत रास्ता पार हो गया है और इतना शेष रहा है। कालचक्र के साथ-साथ रास्ता तो तय होता ही रहा तथा माताजी का लेखन प्रवाह अविरल गति से चलने के कारण उन्हें पूरा सन्तोष रहता था और मार्ग के शहरों में प्रभावनापूर्ण कार्य एवं निर्माण आदि के शिलान्यास हो जाने से हम लोगों की भी सारी थकान उतर जाती थी।

मैंने एक दिन माताजी से कहा कि आप लेखन के पृष्ठों पर यदि तारीख और गाँव के नाम डालती जाएं तो भविष्य के लिए ये पृष्ठ एतिहासिक स्मृति के प्रतीक बन जाएँगे, तो माताजी ने ऐसा ही किया अत: उसी के आधार पर आज जब मैंने इस विषय पर लिखते समय पृ. ११० नं. खोला तो ३१ जनवरी, १९९६ की तारीख और ‘‘सवाईमाधोपुर’’ (राज.) का नाम लिखा था, जहाँ उनकी पावन प्रेरणा से ‘‘चमत्कार जी’’ अतिशय क्षेत्र पर कैलाश पर्वत का शिलान्यास हुआ पुन: हम लोग आगे विहार कर गये। इस प्रकार पदयात्रा, लेखन, प्रभावना, शिलान्यास, जीर्णोद्धार और मानव उद्धार आदि अनेक कार्य इस यात्रा में सम्पन्न हुए हैं।